17年ほど前のこと。ある特定のモデルに乗る人たちのグループがあった。ほとんどの人が車高調を組みSタイヤを履いた、いわゆる走り屋仕様に仕上げていた。グループのうちの数名がユイレーシングスクールを受講したことがあったので、スクールレースを開催する時に、グループのメンバーだけでレースがしたいという申し出を、スピンやコースアウトは絶対にしないことをメンバー全員に徹底するという条件で受けることにした。。

レース当日。噂には聞いていたが、彼らの走りを見て申し出を受けたことを後悔した。

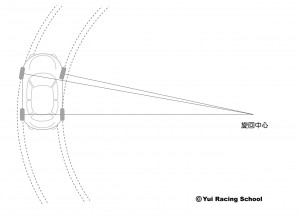

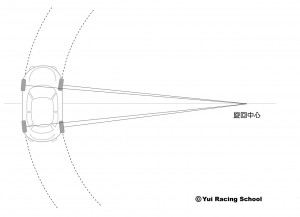

サーキットを走りレースに参加するには速さがひとつの指標となる。それはそれで間違いではないのだけれど、速さを手に入れる方法には節度がなければならない、というのがユイレーシングスクールの思想だ。クルマはあくまでも道具であって、その対極に人間がいる。無機質の物体を知識と意思と感情を持ち合わせた人間が操る。運転というものはそんな営みだと思っている。だから、速さを追い求める行為は、ある意味で人間が自身の能力を引き上げることにつながらなければならないはずだ。

しかし彼らは不快な音を残しながら、FSWショートコースの1コーナーのクリッピングポイントまでABSを効かせたまま突っ込んでいた。

コーナーに対してブレーキングを遅らせればストレートエンドの到達速度がわずかだけど上昇するだろう。ラップタイムの向上に少しは影響する可能性がないわけではない。けれど、ブレーキングを遅らせた分ストレートでブレーキングを終えることができないからと言って、ABSを効かせていればステアリングが効くからと言って、ABSを効かせることを前提とした走りは人間が本来求めるべき速さとは異質なものだ。実際、ABSを効かせている間は機械任せなので姿勢を制御することができないからコーナーの最下点速度が遅く、ABSが介入しないように走ってもラップタイムは変わらない。緊急時の衝突回避のために開発されたABSを、安易に速さを求める手段に使うシーンを見るのはつらかった。クルマさんがかわいそうだった。

閑話休題。一時、F1GPのニュースで「ドライバーズエイドが禁止」というフレーズを頻繁に目にした。ドライバーがオートマチックトランスミッション、トラクションコントロール、ローンチコントロールなどのデバイスに頼って速く走るのは、ドライバーが自身の技量でマシンを速く走らせて競い合うというレースの精神に反するという理由で、また開発予算が潤沢なチームだけが優位に立つことを防ぐために、ドライバーを助けるこれらのデバイスの使用や無線を通じてドライバーを有利な状況に持って行こうとするコミュニケーションが禁止された。なんと言っても、F1GPはレーシングドライバー世界選手権なのだから。

一方で、ドライバーズエイドを運転手の負担を軽減する装置、また運転手の操作を積極的に補助する装置と定義をするならば、我々が運転するクルマにも様々なデバイスが装着されている。

運転手が最初に恩恵を被ったデバイスはブレーキアシストとパワーステアリングだろう。ブレーキアシストがついていなかったクルマは大きな踏力をかけないと制動力が立ち上がらなかった。踏力の調整が難しかった。ノンパワーのステアリングは重いだけではなく、運転手の負担を軽減するためにステアリングギア比が大きくなっているからステアリング操作が忙しかった。

次に登場したのが初期のABS(アンチロックブレーキシステム)か。まだクルマの制御がアナログ的だった頃は、ABSの作動が荒々しくて驚いたものだけど、踏力の強さを意識しないですむ点と、思いっきりブレーキペダルを蹴とばしてもタイヤがロックしないのは純粋に人間を補佐してくれていた実感があった。その次が電子制御に頼らないLSD(リミテッドスリップデファレンシャル)か。他にも自動車技術の発達がもたらした列挙できないほどのデバイスが運転の質を変えてきたことによって、現代の自動車が存在していることは間違いない。

ところが自動車技術とコンピュータ技術が発達してクルマの制御がデジタル化されブラックボックス化されると、人間の操作がダイレクトにクルマの挙動につながっていないのではないかという疑問が生じる。なにしろ、今やスポーティモデルならトラクションコントロールやトルクベクタリングが当たり前。

しかし、中には運転支援システムという名の元に、そこまでやらなくてもいいんじゃない、ドライバーの代わりをするようなデバイスは運転に対する人間の能力と集中力を損なうことになるんじゃない、と言いたくなるようなデバイスが登場したり、運転はクルマ任せでいいんですよ、ってイメージしそうになりそうなCMが流れたり。

ま、運転が手軽になったのを誤解して気軽に運転してしまう人は後を絶たないし。もはや運転という行動に畏怖の念を感じないのか、自分のやりたいように走る人が増えているような気がするし。こういうのを時代の流れと言うのだろうか。それでも、個人的にはそんな風潮に抵抗したいので、デバイスを次の3つに分けて溜飲を下げている。

① クルマの性能を向上させると言うよりも人間のクルマに対する理解度を上げてくれるモノ。

② 人間に楽をさせて本来の運転の厳しさをオブラートで包むようなモノ。

③ 人間がミスをしてもなんとかしてくれると思わせるモノ。

①は歓迎するが、②は個人的にだけど必要だとは思わないし興味がない。③は運転教育と対になっていない場合は意義を感じない。

自動車技術の進化がクルマを操る人間に与えてきた影響は大きい。様々なデバイスは人間がクルマを操る上で大きな恩恵を与えてくれた。しかし一方では、本来は慎重の上にも慎重を重ねて運転しなければ大きくて重くて速く走るクルマを操ることなどできないはずなのに、デバイスがその意識を殺ぐことにつながる場合がなくはない。

だから、ユイレーシングスクールを受講してくれた人にはおせっかいを承知で、「この際、これからクルマとどうかかわっていくのか1度考えてみてはどうですか」と言うことにしている。例えば、ドライバーズエイドがついていないクルマに乗っている人には、運転に対して自立性を保つためにもそのクルマを大切に長く乗られたほうがいいと思いますよ、と。ドライバーズエイド満載のクルマに乗っている人には、どんな場面でもデバイスが介入する寸前を察知しデバイスのお世話にならない運転を目指して下さい、やればできます、と。

昨年12月に開催したアルピーヌA110体験試乗の感想文(439回、440回、441回、442回、445回、447回、448回、449回)の中にも、走行中にデバイスの介入を経験したという記述があるけど、デバイスが介入したということはその寸前の操作がその場面にふさわしくないとクルマが判断したことになる。

問題はその後で、デバイスが介入した時に「だからデバイス付きのクルマに乗っているのだよ」と思うか、あるいはデバイスが介入していても気づかないほどクルマの動きに無頓着なのか、もしくはあらゆる場面でデバイスが介入しないような操作ができることを目指すか。そのあたりが道具であるクルマと人間がどうかかわっていくかの別れ道になる。せっかく人間能力拡大器であるクルマを所有しているのだから、クルマとのかかわり方に思いめぐらすのも悪くないと思うのだけど。

さらに、クルマにも性格がある。人間が受け身のままでは、そしてクルマとの付き合い方を軽んじると、クルマの本質に触れる機会を逸しているかも知れない。例えば、

ドライバーズエイドに勝るもの

それはA110をここまで軽量化した自動車技術

慣性力に大いに影響されるクルマの運動性能

質量を小さくして影響力を最小限に押さえつつ

タイヤのコンタクトパッチの変形も最小限に抑える

原理原則を忠実に具現化した

四輪自動車の理想

本来ならドライバーが精進して身につけなければならないものを

先行してこうすればいいのだよと教えてくれる教育的なメガーヌRSの4コントロール

どう関わるかで価値が決まる

意識しないのか

ゆだねてしまうのか

原理を解き明かし物理学を自分のものにするか

近代自動車技術の手本

YRSオーバルスクールに来てくれた

Kさんのランチア フルヴィア 1.3に乗せてもらったけど

いつもの5倍ぐらいの力をいれないと効かないし

急に踏力を立ち上げると前輪がロックするノンパワーブレーキに

切り始めても動きにタイムラグがあってノターって感じの重たいノンパワーステアリング

人間が先を読んで先を読んで先手をうつ必要があって

あ~運転しているという気分に目を見開く

人間の四輪自動車との対峙

YRSツーデースクールに来てくれた

Nさんのマクラーレン600LT

乗せてもらったけどとにかく速い

動きが破綻せずに速い

常に安定しているから自分の上手さかどうか自信が持てない

デバイスが介入していたとしても不自然さはない

F1の技術を拡大解釈するとこうなる

あなたはこれから、クルマさんとどうかかわっていきますか?