2020年2月24日。この日はボクにとって、一生忘れることのできない、とてもとても大切な一日だった。

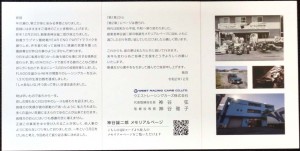

昨年末亡くなった公私ともにお世話になった神谷誠二郎さんを送る会が「Thanks神谷」と題して鈴鹿サーキットで執り行なわれた。

なんの恩返しもできないままお別れをしなければならずつらい一日だった。クルマを作ることと同じくらい運転が好きだった神谷さん。ドライビングスクールへの理解も深くあれこれ応援してくれていた。今となっては、少しでも長くユイレーシングスクールを続けることがせめてもの恩返しになるのではないかと覚悟を新たにした一日でもあった。

祭壇には無数の深紅のバラが

レース関係者

レーシングドライバー

レーシングチーム

全国から駆けつけた350余人が

同じ深紅のバラを一本ずつ献花したから

それはそれはあでやかな会だった

当日いただいたリーフレット

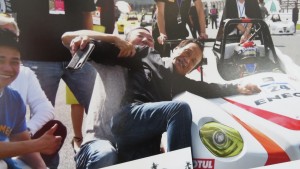

当日会場にはたくさんの写真が飾られていたけど

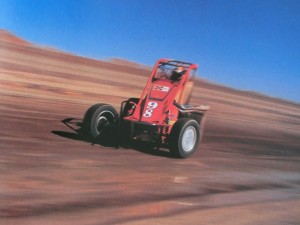

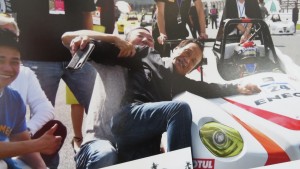

その中で最も神谷さんらしいのがこれ

神谷さんの周りにはいつも笑い声が絶えなかった

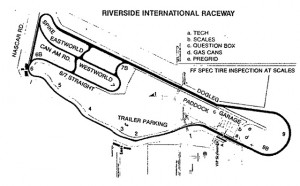

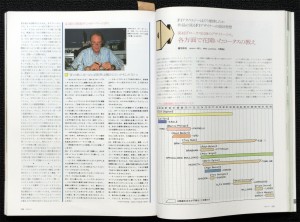

会場に展示されていた

WESTレーシングカーズの系譜

神谷さんはいつも笑顔

怖い時はとんでもなく怖いけど

いつもは明るい笑顔笑顔

レーシングカーは作るは

エンジンはオーバーホールするは

クルマに乗せても速いし

レース界のスーパーマンだったしボクのあこがれだった

とにかく

神谷さんが動いていないところを見たことがない

手と口が同時に動いているのは当たり前

休む時があるのだろうかと心配したこと数えきれず

鈴鹿に泊まることになった日

「元を呼んで飲もう」と神谷さん

高桑 元さんが合流してしこたま

楽しい楽しい夜でした

高桑さんはツインリンクもてぎ北米代表をしていた時の直接の上司

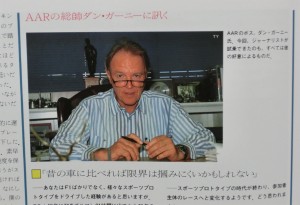

2016年7月3日に開催されたリジェンドミーティングで挨拶する神谷さん

神谷さんの尽力で各地に眠っていたFL500が眠りから覚めつつある

60年代後半からアマチュアレースの雄としての存在は大きかった

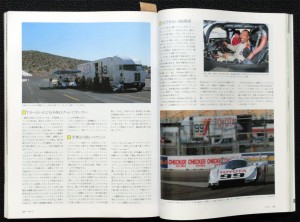

2016年のリジェンドミーティングに集結したFL500マシンとFJ1600マシン

リジェンドミーティングの参加者たち

レーシングカー好きの輪の中心にはいつも神谷さん

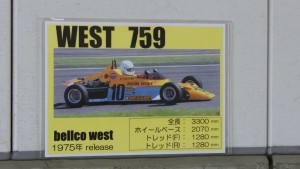

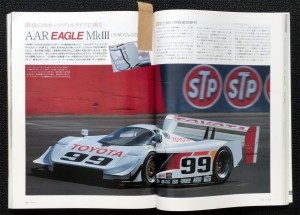

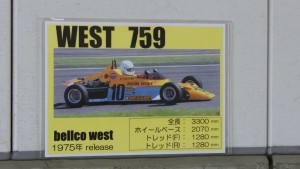

1975年にリリースされたWEST759

中嶋 悟さんが乗って大活躍したマシン

何かあればみんなが神谷さんを頼る

何でも解決してしまう手とパワーには圧倒されたものだ

スポーツカーノーズのWEST759

本格的なインボードサスペンションが見える

神谷さんのこだわり

神谷さんの頭脳から送り出されたレーシングカーは累計1,300台を超える。中でも2019年に誕生したVITAは既に生産200台以上になり、日本はもちろんフィリピン、中国でもワンメイクレースが開催され世界でも有数の量産レーシングカーになっている。

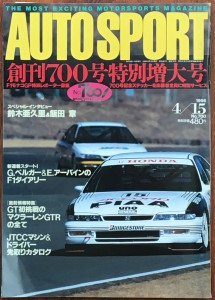

VITA10年の歩み

VITAの魅力

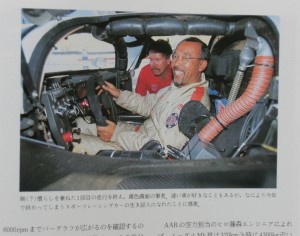

一度鈴鹿サーキットで乗せてもらった時

人間の操作に寸分の違いもなく反応するVITAに惚れて

神谷さんにYRSの卒業生にも乗せてほしいとお願いして

FSWの駐車場でVITAオーバルスクールも開催した

鈴鹿の工場から2台のVITAを持ってきてくれ

YRSオーバルスクールの合間に運転手に対する許容度の低い

純レーシングカーを

YRSオーバルスクール卒業生に味わってもらうことができた

神谷さん自らコクピットドリルやベルトの装着

とにかくじっとしていることのない神谷さん

ボクの目標とする人間像だった

メッカが所有するVITAを借りて

YRSドライビングスクール筑波の合間に

体験試乗を開催したこともある

神谷さんはレーシングカーを作るだけではなかった

「クルマをつくるだけじゃなく運転の楽しさも味わってほしい」と

ウエストレーシング社員全員で

YRSオーバルスクールFSWを受講してくれたこともあった

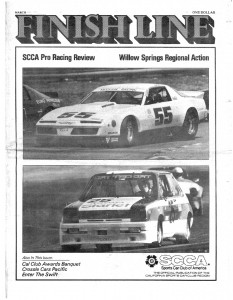

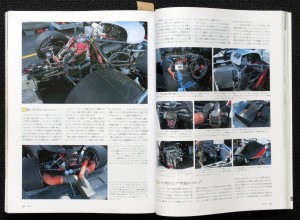

「Thanks神谷」に展示された1台

世界にたった1台しかなかったWEST82FF

日本のFJ1600レース用のWST82Jを

フォーミュラフォード様に改造してアメリカに送ってくれた

現在はFJ1600仕様に戻され

鈴鹿サーキットでクラシックレースに参加している

世界に1台だけ存在したWESTレーシングカーズ製フォーミュラフォードの証

2016年にFJ1600仕様にコンバートされた際

神谷さんが

「懐かしいだろ。乗ってみなよ」と電話をくれた

2016年7月のFL500倶楽部走行会で走らせてもらった

「Thanks神谷」に展示された1台

1986年FJ1600チャンピオンマシン

WEST86J

「Thanks神谷」に展示された1台

スーパーFJマシン

19J

「Thanks神谷」に展示された1台

F4マシン

056

「Thanks神谷」に展示された1台

鈴鹿サーキットのCS2クラスマシン

16C

「Thanks神谷」に展示された1台

鈴鹿サーキットのネオヒストリックレース用の

VIVACE