今年は高齢者による交通事故のニュースが多いような気がする。メディアも同じような認識なのかも知れない。最近いくつかの高齢者と運転をテーマにした番組が放送された。

この特集では交通事故鑑定を専門とする会社が開発した

スマホと連動して走行データが収集できる運行管理アプリを

高齢者の事故防止に役立てる試みを紹介

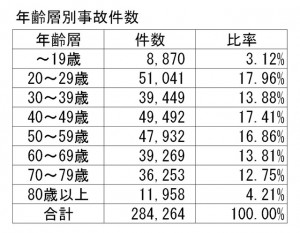

高齢者人口の増加に伴い増加する交通事故

同社の笠原社長は過去の鑑定結果から

交通事故の原因は道路交通法違反にあり

道交法違反が少なくなれば事故件数は減ることを前提に

今回は運行管理アプリを活用し

高齢者がルールを守って運転しているかを検証

自身の運転の矯正に役立ててもらうという流れ

適性検査を受けた人の中には

思いの他評価が高かった人

自分の弱点を突きつけられた人

全国で

高齢者の運転の見直しが行われるようになって

交通事故を減少させたいと

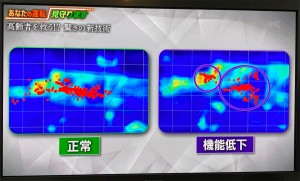

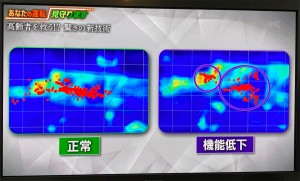

同社のいろいろなデジタルデバイスを使うと

見えなかったものが可視化できる

これはアイカメラの結果

加齢による影響が大いにあるとされていた

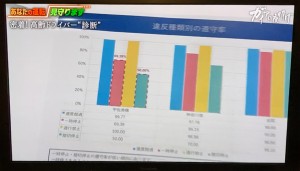

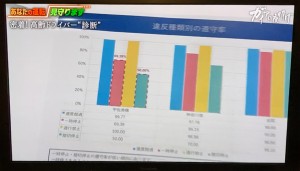

番組向けに高齢者の運転適性を

運行管理システムを使って数値化

被験者の中には出た結果に愕然とする人も

適性検査は交通事故原因の上位に並ぶ

速度超過

一時停止

通行禁止

踏切停止

に対する遵法度を数値化

番組では

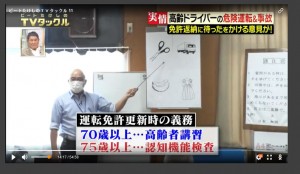

70歳から義務付けられる高齢者講習の現場も取材

自分の行いも他人事

教習所内だから無事ですんでいるものの

これが公道で起きていると思うと

ゾッとする場面も

高齢者が人の言うことを聞かない

独りよがりで独善であることが

浮き彫りにされていた

運行管理アプリを使った

公道で測定中のシーンも

アウディクワトロに乗るこの方

ステアリングホイールを握る手に力が

それにストレートアーム

いざという時に対応できるのか知らん

孫の送り迎えで毎日運転するこの女性

ステアリングの切り始めの操作がバラバラ

たぐりハンドルやら送りハンドルやら

その都度操作が異なる

安全運転を意識していなくはないのだが

具体的にどうするのがいいかのイメージはない

高齢になっても運転したい

それは…

現状で同社はアプリを使った運行管理を法人=主に社用車を対象に行っていて個人の適性検査はメニューにないけど、希望すれば個人でも自分の運転を見直すことができなくはない。例えば以前、自身で体験してブログでも紹介した、

・2019年7月1日 第392回 ブラッシュアップ講習 (第393回、第394回、第396回)

・2020年8月5日 第507回 運転技能自動評価システム (第508回、第509回)

・2021年1月7日 第547回 高齢者安全運転診断サービス ( 第552回、第553回、第554回、第555回、 第556回 ) 等がある。

※それぞれ適性検査の進め方や結果を何回かのブログに分けて掲載してあります。興味のある方は当該号の続編もご覧下さい。

県警が行っている運転技能自動評価システム以外は有料だけど受けてみる価値はある。免許を取ってから自分の運転に投資したことのない高齢者ならなおさらだ。

自分の運転を見直す機会が増えるのはいいことだと思う。しかしながら運転を教えている立場から敢えて言わせてもらえば、道路交通法違反を守るだけでは交通事故の減少は期待できないと思っている。

とにかく。語弊があるのを承知で書くけれど、ここのふたつの番組に登場した人達の運転がはっきり言って下手。クルマをきちんと動かそうという操作が感じられない。まず操作が行き当たりばったりだし、操作の仕方に定石がない。おそらく、とりあえずクルマを動かせるのだから自分の操作には間違いがない、と思い込んでいる節がある。はっきり言って油断だ。経験を積むほどにクルマの運転をなめていると。

自分の運転を見直そうと思うのならば、真っ先に自分の運転操作が理論的合理性を備えているか振り返ることから始めたい。始めてほしいと切に思う。

一方で

高齢者の交通事故が多いから

高齢者は免許証を返納しろという空気がある

この番組では免許証の返納が

高齢者に与える影響という視点で構成されている

高齢者講習の一幕

急ブレーキの時に踵を持ち上げて

直線的にブレーキペダルを踏んでいる

その前にこの着座姿勢では足が伸びすぎ

これでは横Gに対して上半身を支えられないし

微妙な操作のしようがない

公道での運転も検証していた

15年運転していなかった方がプライベートの路上講習

助手席に乗るインストラクターが

ステアリングホイールはもっと軽く握りましょう

遠くを見るようにしましょう

とアドバイスできないものか

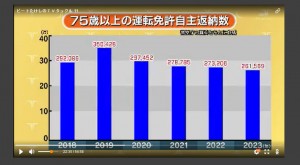

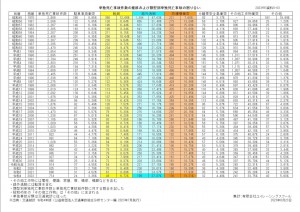

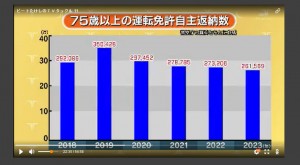

高齢者による交通事故件数は間違いなく増えている

高齢者の免許人口が増えているから

当然と言えなくもないけど

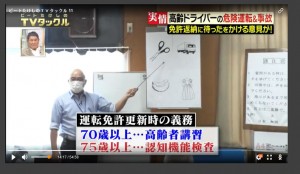

70歳以上の高齢者は講習を受けなければならない

75歳以上の高齢者は認知機能検査も受けなければならない

埼玉県では高齢者の免許更新のニーズが爆発的に増加

日本初の高齢者専用の教習所が開設された

あの悲惨な事故の後に免許証返納の機運が高まったけど

その後低調に

運転が上手い下手に関わらず

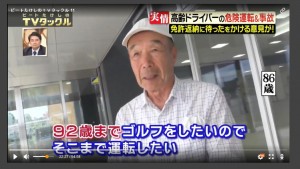

高齢者の生活と運転が切り離せないものになってきている

高齢者が現役でいる時間が長くなったからだろうか

その上で

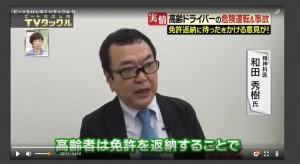

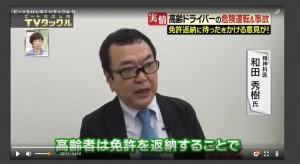

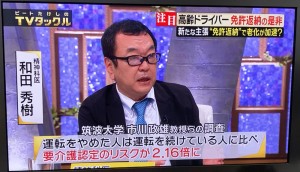

番組に登場した精神科医の和田さんは

高齢者は免許証を返納すべきではないと説く

医学的な見地から

免許証返納を勧めない理由は

高齢者が免許証を返納することで

結果的に老いが進むことになる

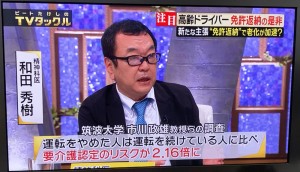

運転をやめた高齢者は

筑波大の調査によると

6年のスパンで見ると要介護に認定されるケースが

運転を続けている人に比べて2.2倍に

国立長寿医療研究センターのデータでは

実に8倍になるという

運転という行為をやめることで

高齢者が

他人の世話にならなければならない率が

上るという事実がある

他方で高齢者の交通事故が増加している現実

高齢者と運転というテーマに正解はないように思える

高齢者と言っても千差万別で

身体能力にも個人差があるだろうし

運転に対する意識も異なるだろうし

生活に占めるクルマの割合にも差があるだろう

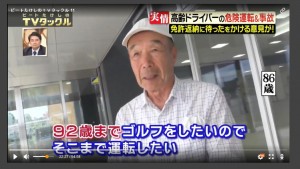

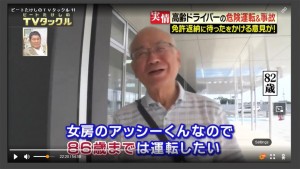

なぜクルマに乗るのですか

何歳までクルマに乗るつもりですか

何歳まで運転したいですか

何歳まで運転ができると思いますか

交通事故は高齢者だけが起こすものではない。クルマを運転している限り事故を起こす可能性は誰にでもある。繰り返しになるが、高齢が交通事故の直接的な原因であるよりも、年齢を問わず潜在的に事故を起こす可能性がある人が事故の当事者になっていると考える。

事故を防ぐにはまず、どんな状況でも道具であるクルマを思いのままに動かせられるほうがいい。そのためには道具の使い方が上手いほうがいい。上手くなるためには運転に集中する必要がある。運転に集中することができれば運転が楽しくなるはずだ。運転は一生モノだ。できることならば早いうちに一度真剣に運転に打ち込んでみることをお勧めしたい。

運転が上手ければ避けられた事故もあるだろうし、危険な目にあうこともないかも知れない。ユイレーシングスクールとしては運転が上手くなるためのお手伝いがしたい。そう心から思っています。身近に高齢者がいる方は、ユイレーシングスクールへの参加を促していただければ幸いに思います。ユイレーシングスクールはどんなクルマでも、どんな運転経歴でも年齢を問わず参加することができます。

・8月24日(土)開催 YRSトライオーバルスクールFSW開催案内と申込みフォームへのリンク

・9月21、22日(土日) YRSツーデースクールFSW開催案内と申込みフォームへのリンク

・11月2日(土) YRSドライビングワークショップFSW開催案内と申込みフォームへのリンク