第860回 記憶のかなたの7

第832回 記憶のかなたの1

第833回 記憶のかなたの2

第839回 記憶のかなたの3

第846回 記憶のかなたの4

第857回 記憶のかなたの5

第858回 記憶のかなたの6 からの続きです

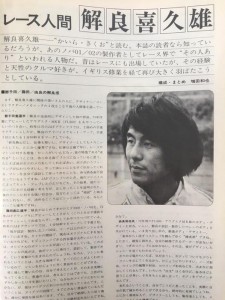

渋谷にあるレーシングクォータリーに着くと、シャッターが開いたそれほど大きくないガレージの中にフォーミュラカーのシャーシらしきものがおいてあった。そばでひとり黙々と手を動かしていたのがまぎれもない解良さんだった。何年ぶりだろう。

恐る恐る声をかけた。『あの~、昔原町で模型飛行機を一緒に飛ばしたことのある吉田ですが… 』。

チラとこちらを見た解良さん。ほどなくして思いがけない言葉が返ってきた。『吉田君じゃないか』。昔と同じゆっくりとした温和な話し方。10数年ほど前のことを解良さんは覚えていてくれた。思わず涙が出そうになったことを覚えている。

手を動かし続けていた解良さんが何かを探すそぶりをした。直感的にトーミリのスパナだと思った。手に取って差し出す、解良さんが『気が利くじゃない』と。ここまではかろうじてイメージが残っているものの、実際何を話したかは覚えていない。だが、解良さんが紹介してくれたおかげでレーシングクォータリークラブ(RQC)の事務局に潜り込むことができた。

クルマが好きなのは間違いなかった。ただ、どこへ行けばいいのかわからなかったけど解良さんを通してモータースポーツという道が目の前に開き始めた。このまま進むのがいいと直感した。

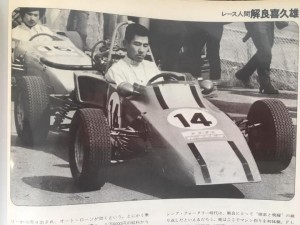

当時JAF公認クラブの中で唯一自動車メーカー系ではないRQCはオートスポーツ誌とタイアップして富士スピードウエイや筑波サーキットでレースを主催するかたわら、三栄書房と組んで東京レーシングカーショウも開催していた。解良さんはRQCが主催していたミニカーチャンピオンシップレースに出場させる軽自動車のエンジンを搭載したフォーミュラカーを作っていた。RQCでは実にいろいろなことを経験させてもらった。レースの主催、ライセンス講習会の開催、メカニック(の見習い)。ただのクルマ好きでは得られないような視点を身につけることができた。

RQCの事務局はいろいろと面白かった記憶がある。富士スピードウエイのレースでコースオフィシャルにお弁当を配りに行き有名な30度バンクが歩いては登りにくいほど急だったのを知った。筑波サーキットで開催するレースの宣伝にポスターを抱えて渋谷から電車を乗り継ぎ関東鉄道の宗道駅近辺に貼りに行った。初めて単線の鉄道を経験した。

その後、RQCは政治的な理由で身売りしたものだから、前々から誘われていた雑誌の世界に目を向けた。

レースレポートを書いてみないかと誘われてドライバー誌に記事を書くようになった。後に八重洲出版の嘱託になり企画を出したり「トムヨシダのレッツカート」という連載を2年続けた。星野一義さんにも連載してもらった。競合しない婦人画報社のメンズクラブ、双葉社のMr.ダンディ、山海堂のオートテクニック、三栄書房のオートスポーツには執筆し続けたので、取材を通して見聞は広がっていった。『トムヨシダのレッツカート』というレーシングカート界では初めての4色刷りの単行本を双葉社から出版した。

日本オフロードレース協会の事務局でレースの開催にも携わった。日本テレビの木曜スペシャルの企画にも携わった。大須賀海岸でバギーのジャンプ大会をやったり、筑波サーキットで10輪ダンプのレースをやった。桑島さんや木倉さん達のレーシングドライバーと本職の運転手の競争だった。勝負は本職の勝ち。本職は10輪ダンプをカウンターステアで乗りこなしていた。

1976年。前年の日本オフロードレースシリーズのチャンピオンの池沼純一さんに本場のオフロードレースに挑戦してもらうことになった。メキシコ領カリフォルニア半島のバハカリフォルニア地区の420マイルで行われたSCORE BAJAインターナショナルレース。事務局兼広報として同行することになった。

72年にギアレースの取材にマカオへ。ヨーロッパでF2レースに挑戦していた桑島さんの応援でしばらくイギリスに滞在したことはあるけどアメリカは初めて。 その昔。自分は乗れなくて悔しい思いをしたけど、幼いアメリカ人の子供たちが楽しそうに乗っていた屋根のないエンジン付きの自動車がある国へ行く。

45年ぶりの再会

最近の解良さんは1時期日本のモータースポーツの華だった

GCマシンのレストアに取り組んでいる

ボクはと言えば

クルマを動かすことへの興味がが薄れず

自分の経験と知識を伝え残す作業を続けている

<続く>