第869回 交通統計

公益財団法人 交通事故総合分析センターが毎年発行する交通統計の令和6年版を取り寄せてみた。 過去のブログ(第741回) でも触れたように、全国の警察から警察庁に集められた交通事故のデータがもれなく統計として整理され掲載されている。昭和45年(1970年)に始まったこの統計、最も新しい数字は令和6年度のもの。ひも解けば日本の交通事故の全てがわかるほどの情報が詰まっている。

ユイレーシングスクールが独自に行っているデータ化はまだ先になりそうなので、最新の交通統計から読み取れる事実を抜き出してみたい。

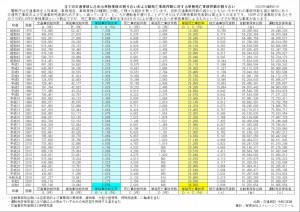

・この年、我が国の自動車保有台数は二輪車から大型特殊車まで公道を走行できる全ての車両を含めると91,514,410台。ちなみ過去最も台数が多かったのは前年、令和5年の91,567,693台だった。

・この年、公道を走行できるあらゆる種類の運転免許証を保有する人の数は81,742,303人。日本の人口は1億2千3百人あまりだった。免許証保有者が最多だったのは2018年で82,314,924人。

・この年、全国で発生したあらゆる交通事故の総件数は290,895件。過去最も交通事故が発生した2004年の952,720件をピークに増減を繰り返しながら減少傾向にある。ちなみに令和5年の総発生件数は307,930件。

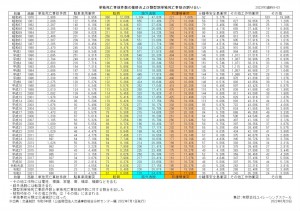

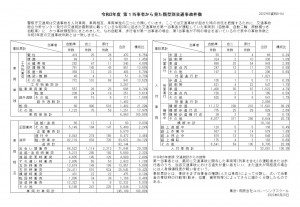

・交通統計では交通事故を、人対車両、車両相互、車両単独の3種類に分けて集計している。このうちユイレーシングスクールが注目するのは、相手のいないいわゆる独り相撲での事故。この年の車両単独事故総件数は12,090件。前年の12,459件よりは減少しているし、過去避けようと思えば、あるいは避ける技術があれば起きなかった車両単独事故が最も多かった2001年の53,444件よりは大幅に減少している。

・この年、死亡事故に至った交通事故件数は2,598件。前年の2,618件より減少しているし、また過去最多の10,892件の死亡事故が起きてしまった1992年よりは大幅に減っている。

・この年、しつこいようだが相手がいないのにも関わらず事故が起きた件数が734件。時世を反映しているのか前年の720件より増えている。もっとも死亡事故が最多だった1992年は単独死亡事故も2,803件だったことを考えれば、自動車技術の進歩、道路環境の整備、交通社会の合理化などが奏功した結果だと考えることもできる。

・免許保有者が8千万人以上という数字に対する交通事故の件数自体はごくわずかなものだし、そもそも全ての免許証保有者が運転しているとは限らない。運転免許証保有者が一生の間に交通事故にあう確率は限りなくゼロに近いのかも知れない。

・しかしクルマを運転している以上事故に合わないという保証がないのも事実。

・そこで気になるのが、交通事故総件数に占める単独事故件数の割り合い、そして死亡事故総件数のうちの単独死亡事故件数だ。

・令和6年には全ての交通事故件数に占める単独交通事故件数の割合が4.2%だった。令和5年は4.0%だった。交通事故件数が最も多かった平成16年で5.6%。比率が最も高かったのは統計が始まった昭和45年で7.3%だから、人対車両、車両相互の事故件数にすれば少数派だ。

・ところが死亡事故に限ると話が変わってくる。死亡事故総件数に占める単独交通事故件数は令和6年が28.3%、令和5年が27.5%だった。

・強引に結論を導き出すつもりはないけれど、単独事故は交通事故全体の4%でしかないのに、死亡事故に限ると数字が跳ね上がる。

・100件の交通事故が起きたとして、そのうちの単独事故は4件でしかない。しかし単独事故が起きると10件のうちの3件近くが死亡事故に至ることを数字が示している、という話だ。ちなみにユイレーシングスクールが集計した数字によると令和2年の29.63%が最多記録になる。

・交通事故の件数など免許人口からすれば無視できる数字だ、と言う向きがあるかも知れない。自分は交通事故とは無関係と思っている人がいるかも知れない。

・何もなければそれに越したことはない。しかしここに上げた数字が示すように、交通事故と交通死亡事故が起きる確率はゼロではない。交通環境が進化しても人間の落ち度をカバーすることは難しい場合がある。クルマの安全性能が向上しても、それで人間が傷つくことはないという保証はない。

・何よりも好きなクルマで事故を起こしてほしくない。油断をせずにクルマの運転が上手くなる努力を続けてほしい。ユイレーシングスクールはそう思いながらドライビングスクールを続けている。

※ 交通事故総合分析センターのサイトから1年落ちの「交通統計」(2023年以前の歴年)を無料でダウンロードできます。交通事故がいつ、どんなところで、どのように起きるか。交通事故にまつわる数字がこれでもかと並んでいます。興味のある方は覗いてみてはいかがですか。