実は、一時期ユイレーシングスクールを受講した方を対象にスクールレースを開催していたことがある。

1999年に当時自動車メーカー系では見られなかったドライビングスクールを開校した目的はふたつ。ひとつはクルマに興味はあるけど動かすことにはそれほど熱意が湧かない人に運転を上手くなってもらうこと。これが『所有欲から使用欲への転換』。もうひとつは運転が好きな人にもっと運転を上手くなってもらうためにレースを体験してもらうこと。これが『絶対的な速さから相対的な速さへの転換』。

ひとつめの目的は比較的簡単に達成することができた。2000年から筑波サーキットの運営母体である財団法人日本オートスポーツセンター(当時)の委託を受けて年間20回余りのドライビングスクールを開催したから、サーキット走行なんて縁がないと思っていた人が大勢参加してくれた。ユイレーシングスクール流のカリキュラムをこなしてもらえば運転が上手くなり、サーキットもそれなりに走れるようになるのは実証済みだ。

サーキットなんか危ないとか関係ないと言っていた人がYRSドライビングスクールを通じてサーキットを走ることにはまった。ふだんでは出せないスピードで走り、公道では経験できない加速度を感じる。愛車の性能を存分に発揮してあげられる。筑波でもFSWでもユイレーシングスクールの卒業生がライセンスを取得しスポーツ走行にいそしむ光景が繰り広げられた。

それは喜ばしいことなのだけど、こんな声も聞こえてきた。「なかなかタイムが縮まらない」、「だれだれさんに負けた」、「タイヤを換えないとタイムがでないのか」等々。要するにサーキットを走るなら速くなければならないという思い込みが底辺にあった。

しかし何度も言うけど、スポーツドライビングを含むモータースポーツは世界でもっとも不公平なスポーツだ。乱暴な言い方だけど、銭このある人にはかなわない。クルマの改造がその典型。とにかく費用をかければ優位に立てる。しかしそれは、絶対的な速さを追いかけているだけで、必ずしも運転手が速くなることとイコールではないのも事実。

そこで運転を教えている立場上、クルマの速さではなく、運転手の上手さと頭脳が速さの決め手になる場を用意することにした。ヨーイドンで競争して誰の運転が速いか決めようというわけだ。しかもクルマの速さだけでは勝てない工夫を織り込んだ。ただモータースポーツには危険が伴う。だから参加するにはユイレーシングスクールを受講してクルマを思い通りに動かす術を学ぶことをスクールレースの参加条件にした。

こうしてユイレーシングスクールの卒業生を口説き、最初に始めたのがYRSスプリントとYRSエンデューロ。

FSWショートコースのゾクゾクする

YRSスプリント ロードスタークラスのスタート

ショートコースの同時出走は15台までだけど

安全を重視するユイレーシングスクールには特例が認められた

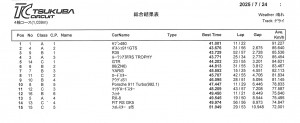

YRSスプリントは強化クラッチをおごる意味がないようにローリングスタートとした。スタートとゴールの興奮を何度も味わえるように予選プラス3ヒート制にした。都合4回もチェッカーフラッグを受けられた。2004年に開催したYRSスプリント筑波の結果を見てもらえばどんなレースだったか想像がつくと思う。

・2004年2月28日開催 YRSスプリント筑波 結果

FSWショートコースの息を飲む

YRSエンデューロ のスタートシーン

オリジナルのルマン式スタートにこだわった

ドライバーがエンジンキーを持って走る

YRSエンデューロは不必要な競争を避けるためにピットインの時間をキッチンタイマーで制限した。ユイレーシングスクールが日本で初めて披露した。早くピット作業が終わってもコースインできないのだから慌てる必要はなかった。速いクルマが勝ってばかりじゃ面白くないし、全開で走ると勝てるのもつまらないから、130分の時間レースとして燃費を気にしながら走らないとガス欠でゴールできないようにした。2005年に開催したYRSエンデューロの結果を見てもらえばどんなレースが繰り広げられていたかがうかがえる。

・2005年7月30日 YRSエンデューロ筑波 結果

YRSスプリントもYRSエンデューロもそれなりに好評を博し、サーキットなんて縁がないと思っていた人やレースなんて危ないといぶかしがっていた人も、他人と競争することにのめり込んでくれた。ロードスターがポルシェに勝つ楽しさを覚えてくれた。ラジアルタイヤでSタイヤより速く走る技術を身につけた。まさに『絶対的な速さから相対的な速さ』への転換だった。

そして最後に始めたのがYRSオーバルレース。サーキットを借りるのはそれなりに費用がかかるから参加費も高くなる。できるだけ手軽に(決して気軽にではない)多くの人にヨーイドンをしてほしいと思っていたのだが、YRSオーバルスクール卒業生に水を向けても「グルグル回るだけでしょ」とか「危ないんじゃない」とつれない。一計を案じてYRSオーバルスクールの開催日に試験的にやってもらった。

結果は。FSWジムカーナ場にパイロンで作ったオーバルコースで8周のヒートレースをしただけで、クルマから降りた参加者は地面にへたり込んだ。走り慣れていたサーキットならそんなことはなかったのだろうが、常に周りにクルマがいて、一方方向にしか曲がらず、長い間横Gに翻弄されるオーバルレースは勝手が違った。

笑いながら言ってやった。「みなさんの運転力はそんなもんですか? 邪まなことを考えて走っていたのではないですか? もっといけると思いますけどね」。

YRSオーバルレースFSWの原点

FSWジムカーナ場に作ったパイロンコースを

息を飲んだまま走る参加者

みんな一生懸命走っていた

それからというもの、広い駐車場にパイロンを並べて作ったオーバルコースでのヨーイドンがユイレーシングスクールの代名詞になった。2004年に開催したYRSオーバルレースFSWの結果を見てもらうと、いかに充実したレーシングスクールが行われていたかが想像してもらえると思う。

・2004年6月13日 YRSオーバルレースFSW結果

と言う訳で、 来年YRSオーバルスクールを受講した人を対象にYRSオーバルレースFSWを再開します。いずれかのYRSオーバルスクールを経験された方はぜひ参加して下さい。運転操作が一皮もふたかわもむけること請け合いです。

次のふたつの動画はYRSオーバルレースFSWのシーン。初めて参加する人はここまでの接戦は難しいだろうから、並走の練習をしたり追い越しの練習をしたり、とにかく無意識に走れるようにアドバイスをします。YRSオーバルレースFSWを開催するコースは幅が14mもあります。高速道路の3車線より幅広です。大井松田からの下りをヒラリヒラリと走るのと同じです。

ユイレーシングスクールを受講してくれた方々が、大の大人が一生懸命になって走るのが好きです。過去にYRSオーバルスクールを受講された方、来年開催するYRSオーバルスクールFSWを受ける予定の方は、ぜひヨーイドンを味わうことを想像してみて下さい。