第832回 記憶のかなたの1

第833回 記憶のかなたの2

第839回 記憶のかなたの3

第846回 記憶のかなたの4

第857回 記憶のかなたの5

第858回 記憶のかなたの6 からの続きです

渋谷にあるレーシングクォータリーに着くと、シャッターが開いたそれほど大きくないガレージの中にフォーミュラカーのシャーシらしきものがおいてあった。そばでひとり黙々と手を動かしていたのがまぎれもない解良さんだった。何年ぶりだろう。

恐る恐る声をかけた。『あの~、昔原町で模型飛行機を一緒に飛ばしたことのある吉田ですが… 』。

チラとこちらを見た解良さん。ほどなくして思いがけない言葉が返ってきた。『吉田君じゃないか』。昔と同じゆっくりとした温和な話し方。10数年ほど前のことを解良さんは覚えていてくれた。思わず涙が出そうになったことを覚えている。

手を動かし続けていた解良さんが何かを探すそぶりをした。直感的にトーミリのスパナだと思った。手に取って差し出す、解良さんが『気が利くじゃない』と。ここまではかろうじてイメージが残っているものの、実際何を話したかは覚えていない。だが、解良さんが紹介してくれたおかげでレーシングクォータリークラブ(RQC)の事務局に潜り込むことができた。

クルマが好きなのは間違いなかった。ただ、どこへ行けばいいのかわからなかったけど解良さんを通してモータースポーツという道が目の前に開き始めた。このまま進むのがいいと直感した。

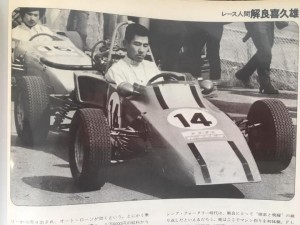

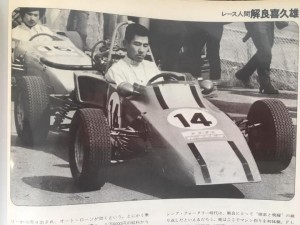

当時JAF公認クラブの中で唯一自動車メーカー系ではないRQCはオートスポーツ誌とタイアップして富士スピードウエイや筑波サーキットでレースを主催するかたわら、三栄書房と組んで東京レーシングカーショウも開催していた。解良さんはRQCが主催していたミニカーチャンピオンシップレースに出場させる軽自動車のエンジンを搭載したフォーミュラカーを作っていた。RQCでは実にいろいろなことを経験させてもらった。レースの主催、ライセンス講習会の開催、メカニック(の見習い)。ただのクルマ好きでは得られないような視点を身につけることができた。

RQCの事務局はいろいろと面白かった記憶がある。富士スピードウエイのレースでコースオフィシャルにお弁当を配りに行き有名な30度バンクが歩いては登りにくいほど急だったのを知った。筑波サーキットで開催するレースの宣伝にポスターを抱えて渋谷から電車を乗り継ぎ関東鉄道の宗道駅近辺に貼りに行った。初めて単線の鉄道を経験した。

その後、RQCは政治的な理由で身売りしたものだから、前々から誘われていた雑誌の世界に目を向けた。

レースレポートを書いてみないかと誘われてドライバー誌に記事を書くようになった。後に八重洲出版の嘱託になり企画を出したり「トムヨシダのレッツカート」という連載を2年続けた。星野一義さんにも連載してもらった。競合しない婦人画報社のメンズクラブ、双葉社のMr.ダンディ、山海堂のオートテクニック、三栄書房のオートスポーツには執筆し続けたので、取材を通して見聞は広がっていった。『トムヨシダのレッツカート』というレーシングカート界では初めての4色刷りの単行本を双葉社から出版した。

日本オフロードレース協会の事務局でレースの開催にも携わった。日本テレビの木曜スペシャルの企画にも携わった。大須賀海岸でバギーのジャンプ大会をやったり、筑波サーキットで10輪ダンプのレースをやった。桑島さんや木倉さん達のレーシングドライバーと本職の運転手の競争だった。勝負は本職の勝ち。本職は10輪ダンプをカウンターステアで乗りこなしていた。

1976年。前年の日本オフロードレースシリーズのチャンピオンの池沼純一さんに本場のオフロードレースに挑戦してもらうことになった。メキシコ領カリフォルニア半島のバハカリフォルニア地区の420マイルで行われたSCORE BAJAインターナショナルレース。事務局兼広報として同行することになった。

72年にギアレースの取材にマカオへ。ヨーロッパでF2レースに挑戦していた桑島さんの応援でしばらくイギリスに滞在したことはあるけどアメリカは初めて。 その昔。自分は乗れなくて悔しい思いをしたけど、幼いアメリカ人の子供たちが楽しそうに乗っていた屋根のないエンジン付きの自動車がある国へ行く。

45年ぶりの再会

最近の解良さんは1時期日本のモータースポーツの華だった

GCマシンのレストアに取り組んでいる

ボクはと言えば

クルマを動かすことへの興味がが薄れず

自分の経験と知識を伝え残す作業を続けている

<続く>

第832回 記憶のかなたの1

第833回 記憶のかなたの2

第839回 記憶のかなたの3

第846回 記憶のかなたの4 からの続きです。

少年が育った品川区大井出石町。静かな住宅地だったが近くにPXがあったのでカーキ色に塗られたジープが頻繁に走っていた。それ以外クルマと言えば八百屋さんのオート三輪とおわいやさんのバキュームカーを見かけるほどだったが、自動車は少年の心に大きな影響を与えていた。

圭ちゃんと解良さんの後について居住区に向かって歩いていると、白い壁の目立つ宿舎の向こうから、ダッ、ダッ、ダッというエンジンの音が聞こえてきた。

飛行機が展示してある立川飛行場のエプロンは、たくさんの人でごった返しざわめきこそ他所ではありえないほど大きなものだったものの、発動機の音は皆無だったから低音の排気音は間違いなく居住区からのものだった。歩いて行くとかなり大きな空間が広がっていた。そこには周囲を芝生で囲まれたアスファルトのコースがあった。見た感じでは運動場のような楕円形をしたコースのようだった。

見たこともない景色を目の当たりにした少年をさらに驚かせたのは、そのコースを屋根のない小さな自動車が何台も走り回り、それらを運転しているのが少年と同じぐらいの子供たちだったこと。

「なぜ?」、「なんで?」少年には小さな自動車が走り回っているのはもちろん、それらを操っているのが自分と同じ子供だということが信じられなかった。そこが米軍基地で日本の日常とは異なるということが少年には理解できていなかった。ただただ同い年ぐらいの子供が、ふつうは大人が運転する発動機つきの自動車を操っていることが信じられなかった。

戸車をつけたリング箱で自動車という乗り物に近づいたという感覚は抱いていたものの、目の前に広がる光景は少年の意識をいっきに本物の自動車に向かわせるのに十分だった。その日、少年は家に帰るなり年上のいとこ連中にお願いして、なんとかあの子供が乗っていた小さな自動車の正体をつかもうとした。少年は猛烈に欲しいと思った。寝ても覚めてもどころの話ではなかった。もはやあれほど熱中した模型飛行機も眼中になかった。

いとこがどうやって調べてくれたのかは記憶にないけれど、立川基地で見た少年が乗り回していた発動機付き自動車がアメリカ製で、横浜にあったミゼッティ工業という会社が輸入していたことを突き止めてくれた。

買おうと思えば買えた。ただし価格が当時の父親の月給の6倍ちかく、34万円もしたことは今でも覚えている。つまり、あの自動車は立川基地内のアメリカ人向けであって、日本人が購入するということは非現実的だった。少年の夢は一瞬にしてついえた。

しかし、この日の出来事は少年にアメリカへのあこがれを植え付けた。

アメリカの自動車雑誌を取り寄せてアメリカ独特のモータースポーツについて少しでも知識を広めたいと思っていたある日。あの日立川飛行場で見た幼い子供が操る屋根なしのクルマの正体がクォーターミヂェットと呼ばれるれっきとしたレーシングカーであることを知った。インディアナポリス500マイルレースを走るチャンプカーを頂点としたオープンホイールレーシングの裾野であることもわかった。

【参考】

・クォーターミヂェット オブ アメリカ

・クォーターミヂェット ウィキペディア

・立川基地三軍統合記念日基地公開 1960年5月21日(土曜日)、22日(日曜日)

解良さんとの出会いがボクの人生を決定づけたと言っても言い過ぎではない

少年が育った品川区大井出石町。静かな住宅地だったが、クルマと言えば近くにPXがあったのでカーキ色に塗られたジープが頻繁に走っていた。それ以外は八百屋さんのオート三輪とおわいやさんのバキュームカーを見かけるほどだった。

「第839回 記憶のかなたの3」から続く

後になって知るのだけど、大きな模型飛行機を抱えて三澤模型に入ってきた人こそ 解良さん だった。

圭ちゃんのお店にもたくさんの模型飛行機が天井からぶら下がっていたけど、それよりも大きな飛行機だった。 ライトプレーン をまがいなりにも作れるようになり気分的に満ち足りていた上、エンジンを搭載してうなりをあげて飛ぶ模型飛行機の存在など知る由もなかった少年は、自分のすぐそばにとんでもない世界があると知って大いに衝撃を受けた。少年は解良さんに近寄りがたさを感じた。

それでも圭ちゃんが取り持ってくれたのだろう、いつしか三澤模型で解良さんと会った時には話をするようになっていた。エンジン付きの模型飛行機をUコンということも知った。となると、少年もエンジン付きの模型飛行機を作りたくなったのは自然な流れで、圭ちゃんに勧められて初心者用のUコン機のキットを買った。胴体も翼もべニア板でできているそれにフジ09のエンジンを積んだ。解良さんはパワーのあるエンヤ15というエンジンを使っていた。ボクもいつかは大きなエンジンを積んだ機体を作りたいと思った。Uコン技術という月刊誌のある時代。

模型飛行機店を営んでいる圭ちゃんが模型飛行機作りが上手いのは当然だけど、圭ちゃんに劣らずきれいにUコン機を作る解良さんは憧れの的だった。ライトプレーンと違って翼に厚みがあるUコン機はリブの上面と外面に翼紙を貼るのだけど、それが皺ひとつなくピーンと張っていてまるで1枚のぶ厚い材料から切り出した翼のようだった。

一緒にUコン機を飛ばしに行ったこともある。Uコン機は2本のワイヤーで主翼の付け根に取り付けたベルクランクを介し尾翼のエレベーターを上下させて上昇下降を行う。ただワイヤーの長さが10m以上もある。つまりUコン機は水平飛行だと直径20mの円を描いて飛ぶことになり、かなり広い場所が必要だった。ボクはというと離陸直後に失速させて墜落ばかりさせていたけど、解良さんは自慢の飛行機を宙返りさせたり飛ばすほうも上手だった。ある日。解良さんと伊藤中学校の校庭にお互いのUコン機を持ち込んで無断で飛ばしていて、用務員のオジさんにこっぴどく怒られたことも懐かしい思い出。

リンゴ箱自動車 で創作と工夫に目覚め、 ライトプレーン で物を作る楽しさを知り、Uコン機で動くものを動かす難しさを知る。模型飛行機に乗って飛ぶわけにはいかないけど、身体を動かすことが苦手の少年にとっては模型飛行機は自由への唯一の手段だったのだけど・・・。

三澤模型の圭ちゃんは足手まといだったはずのボクによくしてくれた。今にして思えば、解良さんとボクを特別に可愛がってくれていたように思う。

1960年。少年が小学校5年生の5月。圭ちゃんは米軍立川飛行場で行われた航空記念日に解良さんとボクを連れて行ってくれた。ふだんはうかがうこともできないアメリカ空軍の基地内と空軍機の実物を一般に公開するという画期的な行事だった。原町からバスに乗って大井町へ。大井町から電車で立川に向かった。

立川飛行場に足を踏み入れると、そこには模型飛行機の何百倍も大きなホンモノの飛行機が並んでいた。記録を紐解くと、今でも現役のC130も展示されていたようだ。戦闘機や輸送機にヘリコプター。実物の飛行機を間近で見るのが初めてなら、機体に描かれた横文字のカッコ良さも初めて。さぞかし有頂天だったに違いない。内部が公開されている機体もあり圭ちゃんと解良さんは次から次へと見て回っていた。基地内で昼食を摂ったはずなのだけど何を食べたか記憶にない。それほど目に入るモノが魅力的だったのだろう。

さんざん歩き回ったから休憩しようということになり、二人の後を追ってエプロンを離れ宿舎の並ぶ一角に足を踏み入れたその時、少年にとっては人生に目覚めたともいうべき乗り物に出会うことになる。

それは、その日初めて目の当たりにしてその大きさに驚いた実物の飛行機よりも、楽しさが増しつつあり希望が持てるようになった模型飛行機作りよりも、さらに強烈な衝撃を11歳の少年に与えた。

解良さんとの再会は昨年の11月初旬

何十年ぶりだろうか

最後に会ったのはアメリカに行く前だったから

45年は経っている計算になるか

それでも昔の記憶が蘇える

(続く)

少年が育った品川区大井出石町。少年が小学生の頃の話。静かな住宅地だったが近くにPXがあったのでカーキ色に塗られたジープが頻繁に走っていた。それ以外は八百屋さんのオート三輪とおわいやさんのバキュームカーを見かけるほどだった。

「第833回 記憶のかなたの2」から続く

学年が上がるにつれ少年の行動半径は徐々に広がっていった。原小学校よりずっと遠くにある原町のバス通りに面した小さなお店にも頻繁に通うようになっていた。

圭ちゃんがやっていた間口1間ほどの小さな模型店。天井からはたくさんの模型飛行機がぶら下がっていた。そこがボクと 解良さん との出会いの場だった。

リンゴ箱自動車 を卒業した少年が次に目を輝かせたのがライトプレーン。ゴム動力で空を舞う模型飛行機。作り方次第で滞空時間が長くなる手作りの飛行機。

なにしろ完成品は売っていない。何も知らない少年は、三澤模型からキットを買ってきてとりあえずの工具を揃えて設計図に従って作リ出す。

まずメタルと呼ばれるプロペラシャフトを通す部品に接着剤を点けて胴体の最前部につけて脱落しないようにタコ糸を巻き、糸に接着剤を塗って固める。当時はセメダインという透明な接着剤を使っていたっけ。プロペラを取り付けるのは最後にして、設計図を見て胴体の後ろのほうにキリで穴を開けゴム掛けを差し込みこれまたタコ糸でグルグル巻きにして接着剤を塗って固める。これで動力部分は完成。

飛行機だから翼が肝心なのだけど、これが上手くいかない。キットに入っている翼の骨格になる竹ひごは単純なU字型をしているだけで、一方が湾曲している設計図には合う訳がない。なす術なく最初はそのままU字型の竹ひごをニューム管に差し込んで主翼台に乗っけてタコ糸を井型に交差させて固定。尾翼も同様に組み立てるのだけど、固定する前に胴体に垂直尾翼を差し込むための穴をふたつキリでもんでおく。

胴体に主翼と尾翼と垂直尾翼を組み上げたところで竹ひごに翼紙を貼るのだけど、どうすればいいのかわからない少年は翼紙を竹ひごより大きめに切り、竹ひごより飛び出した部分に切れ目を入れて折り返して糊しろとして使った。完成したのは竹ひごの間で波打つ翼紙と折り返した糊しろが垂れ下がる美しくない翼。少年は、自分の作品が三澤模型で見たA級ライトプレーンとはずいぶん異なることを感じていた。

メタルにプロペラシャフトを通しビーズ、プロペラの順でシャフトに通りてからシャフトの先端をL字型に曲げる。次に脚に車輪を通してから脚の先端をL字型に曲げ、車輪が落ちないようにして脚の根元を胴体にタコ糸で固定する。ゴムの先端同士を結びひとつの大きな輪にしてから何回か折って重ねる。何重かになったゴムをS管に通してプロペラシャフトとゴムかけにかける。

ひととおり完成した自作のライトプレーンだったけど、少年は何かが違うと感じていた。地上高を稼ぐために良かろうと思って倒立させた戸車がすぐにもげてしまった リンゴ箱自動車 の記憶が蘇った。

なんとか圭ちゃんが作るライトプレーンのように作りたい。少年の三澤模型詣でが始まった。何も買わないのに店先で圭ちゃんの仕草に見入っていた。圭ちゃんも根負けしたのか少しずつライトプレーンを作るコツを教えてくれるようになった。それは全てが少年にとって驚きだった。少年は工夫することの大切さを目の当たりにした。

圭ちゃんは、台の上にろうそくを立て竹ひごを炙りだした。U字型の竹ひごは竹の表皮が外側にあった。そこを炙りながら両手の親指と人差し指で少しずつ曲げては伸ばし、たまに設計図に乗せて形を確認する作業が続く。時折り親指と人差し指を舐め、熱くなり焦げそうになった竹ひごに唾をつけて冷やす。それを繰り返すと単純なU字型をしていた竹ひごが、台の上に広げた大きなB級ライトプレーンの主翼の形ピッタリと重なっていた。

主翼を翼型にするために竹ひごの間に渡すリブの取り付け方も独特だった。少年は接着剤だけで切り欠きのあるバルサ製のリブを竹ひごにくっつけていたけど、圭ちゃんは薄い紙を小さな菱形に切って接着剤を塗り、竹ひごを包み込むようにしてリブの上と下を挟んでいた。曲がっている竹ひごにリブをくっつけるのだからズレやすい。その対策だった。

骨格ができあがって翼紙を貼る段階になって、圭ちゃんはかたく絞った濡れた日本手拭いを台の上に広げた。設計図より少し大きめに切り出した翼紙を手拭いの間に挟み、軽く掌でポンポンと。右手の親指と人差し指に糊をつけて竹ひごを挟み指をこすり合わせるように動かしながら翼全体にまんべんなく塗る。そうとはわからないほどに湿った翼紙を竹ひごの上に置き、翼紙をそおっと引っ張りながら竹ひごを包むように指で丸める。少年が余った部分の翼紙を切るのに鋏を使ったのとは違い、圭ちゃんは小刀を持ちだした。竹ひごからはみ出た部分を、竹ひごに小刀の刃を当てながら切っていく。確か「刃を立てると切れない。できるだけ寝かせて」と言っていた。すごく繊細な作業。

そう言えば、主翼や尾翼のニューム管を胴体にタコ糸で固定する方法も教わった。最初、自分なりにやった時はタコ糸をバッテンにかけて固定していた。しかしこれだと翼が揺れた。固定しているのがニューム管の中心の一点だったからだ。圭ちゃんはこうしてこうしてと、ニューム管を二点で支えるように井型に巻く方法を教えてくれた。

完成した圭ちゃん作のライトプレーンは美しかった。乾いた翼紙は皺もなくピーンと張り、まるで竹ひごと翼紙が同じ材質でできているかのようだった。

少年はライトプレーン作りに没頭した。八百屋さんが見える2階の窓辺で一生懸命圭ちゃんの真似をしようと頑張った。結果的に滞空時間を競う荒川の河川敷で行われた東京都の大会に出場するまでになった。

ある日。三澤模型でいつものように圭ちゃんの手の動きを追っていると、ライトプレーンより大きくて重そうで、翼が厚く胴体が太い飛行機を抱えた人が入ってきた。その人が 解良さん だった。

〈続く〉

解良さんとの再会は何十年ぶりだろうか

最後に会ったのはアメリカに行く前だったから

45年は経っている計算になるか

YouTubeの制作者の斎藤さんと解良さんの承諾を得て紹介します

解良さんのクルマ道 その一端を垣間見る

画像はYouTubeからキャプチャーしたものです

京都宝ヶ池にある静かなホテルのカフェでお話をうかがった

話をお聞きすると、アウディA4に乗っていたのだけどパッドを換えてもブレーキに満足ができなかったのでクルマを換えようと思った。プジョーとシトロエン等にも試乗したけど次のような理由で最終的にアルカナを選んだとのこと。

・デザインとコンセプトがわかりやすく軽量であること。

・シートの出来が良い。

・以前テスラにも試乗したことがあるが充電時間が長いのとインフラが未完なのを痛感した。

・作業機械の販売を通してBEVの問題点は把握していた。

・ハイブリッドに興味があった。

・ルノーの販売店は日産のバックアップがありサービスが安心。

ワタクシのアルカナに対する印象はというと、アルカナの報道関係者向け発表会の時に小1時間ほどFSWのマルチパーパスドライビングコースを全開で走ったのとルノー栗東からアルカナの新車を代車で借りて4日ほど大津の街を乗り回した経験だけだから、どこまでアルカナの神髄に迫れたかわからないけど、その足と動力性能と走りが自分好みなのは実感できた。傘寿を過ぎたら終の相棒のルーテシアⅢRSと2台持ちにしたいと思ったものだ。

それはそうと、ワタクシがまだアメリカに住んでいた80年代後半、トミーカイラなるR31スカイラインをベースにしたコンプリートカーが発売されたというニュースに触れた。アメリカに渡る直前、六本木のパーティでお会いしてからホントに久しぶりに印象的なお名前との再会だった。量産車を登録前にカスタマイズして販売した(つまり既に市場に存在しているクルマを改造したのではない)というからある意味で自動車メーカーと言えるわけで、既存の大手自動車メーカー以外から自由にデザインされたクルマが発売されたという事実。その先鞭をつけたのが解良さん。日本でもそんなクルマ道を究めることが許されるようになったのかと驚きもしたし、解良さんなら不思議はないなと思ったものだ。

その首謀者たる解良さんがアルカナを高評価したのは頷けるけど、それだけで終わるわけがないことも想像できた。案の定、待ち合わせ場所に表われた解良さんのアルカナのホイールは早くも黒色になっていたし、後日届いた写真には車高の下がった白いアルカナが写っていた。

念のため申し添えておくけど、ワタクシはクルマはストックのまま乗るのが主義。ストックのままのクルマの有り様を受け入れて、その上でクルマの髄までしゃぶりつくすのが楽しいし、なまじの素人がクルマをいじっても賢い人が寄ってたかって作ったクルマの性能を向上させることができるとは思わないから。クルマの持てる性能を余すとこなく引き出す努力にこそ意味があると思っている。

ただ、解良さんほどの経験と知識と洞察力と想像力があったならば、発想が変わるかも知れないなと思った。今からでは遅いけど。

あれこれ乗り比べた結果のアルカナのようだ

レース界はもちろん、クルマ好きの間でも解良さんの名前を知らない人はいないと思う。

その解良さん。小学生時代に、ボクの人生の行く末を定めてくれた人でもある。

もはやこの記事の掲載誌は手元にないが

解良さんが登場した誌面は数知れず

クルマを作るかたわら

自分でも走らせてしまうという

理想的なクルマ好きを絵に描いたような

生活を続けられている解良さん

そんな解良さんがアルカナを選んだのには理由がある