第861回 ブレーキペダルの踏み方

なかなか減らないどころか、増えそうな勢いのペダルの踏み間違いによる事故。最近驚くのは踏み間違いをするのが、いわゆる後期高齢者とは限らないこと。何が起きているのか。運転という行為が軽んじられる風潮がなければいいと思うのだけど。

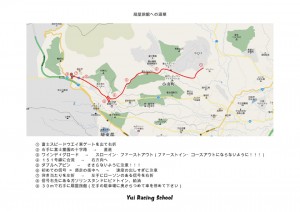

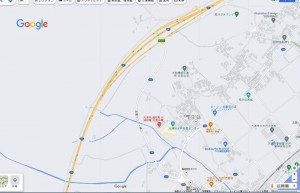

そこで、2019年8月10日にブレーキペダルの踏み方について、提言というわけではないけれど、以前ユイレーシングスクールのサイト内にあるYRS PAGESに書き込んだものを改めて転載したいと思います。

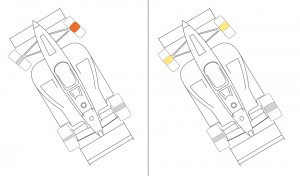

先日来、ルノー・ジャパンのブログで「ブレーキペダルとかかと」というテーマで数回アップしました。スロットルペダルとブレーキペダルの踏み間違いによる事故が続発していたのを受け、ユイレーシングスクールで教えているように、かかとをつけたままペダルを踏みかえれば防止できるのではと提案したのがきっかけです。

最初に第385回 右足の動かし方 について提案。

それを読んだ卒業生とスタッフ数名から、「教習所ではかかとを浮かせてブレーキペダルを踏め」と教えていますよとの情報。 ボクは軽免許も普通免許も教習所には行ってないので何を教えているかも知らない。だから『 エッ ! 』 だった。

それで、いくらなんでもそれはおかしいだろと、 第398回 衝撃の事実 をアップ。

でも待てよ、ひょっとするとかかとを浮かすのに肯定派の人もいるかもわからないから意見を聞かせてほしいとこのブログで呼びかけた。

すると数名のYRS卒業生からメールが届いたので、

Aさんからのメールは、 第400回 ブレーキペダルとかかと 1 で。

Mさんからのメールは、 第401回 ブレーキペダルとかかと 2 で。

Fさんからのメールは、 第402回 ブレーキペダルとかかと 3 で紹介。3名ともYRS卒業生だとは言え、全員かかとをつけたままの踏み換えに賛成。

すると今度はスタッフのYから、「かかとをつけてペダルを踏み換えることを勧めているサイトがありますよ」との情報。URLを送ってもらったら、あのGAZOOのサイトの中にあるドライビングスクールの頁にイラストつきで 『ペダルの踏み換え方』 の説明があった。

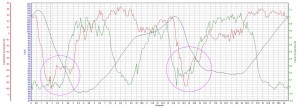

ことの顛末は 第407回 ブレーキペダルとかかと にまとめてあるけど、ユイレーシングスクールは1999年に日本で開校してから一貫して、ジムラッセルレーシングスクールがそうであったように『 かかとを同じ位置に固定したままスロットルペダルとブレーキペダルを踏み換える 』ようにアドバイスしてきた。

かかとを固定するのはペダルの踏み換えを的確にするだけでなく、かかとを支点につま先を動かすことで繊細なペダル操作を可能にする。両足のかかとを支点にすれば上半身の安定にもつながるから、ユイレーシングスクールとしては公安委員会指定の教習所ではかかとを浮かせてブレーキペダルを踏むことを教えているとしても、かかとを固定することを強く勧めている。

GAZOOのサイトの方針でリンクはホームページに貼るように指定されているけど、トヨタのお客様相談室に主旨をお伝えして特別にユイレーシングスクールのサイトで当該頁を直接紹介する許可をいただきました。ぜひクルマ情報サイトGAZOOの、クルマの運転の基本 ~上手なアクセルとブレーキ操作(オートマ編)~ の頁をめくってみて下さい。そしてどうするのがペダルの踏み間違いを防ぐのか、今一度思い巡らせてもらえればと思います。そして、かかとを浮かしてペダルを踏み換えている人が近くにいたら、こんな方法もあるんだよ、と伝えてもらえればとも思います。

さて。一度染みついた運転操作を変えることは難しいかも知れない。それでも、これだけニュースになっているのだから踏み間違いが現実に起こり得るということは想像できるはずだ。クルマは便利な道具であるけれど白物家電とは違う。自分が移動しているのだから状況は刻一刻と変わる。油断して運転するのはやめたほうがいい。踏み間違いに限らず、間違った操作をしないための工夫を怠らないほうがいい。

世間一般に『自分は大丈夫だ』と思っている人が多いからなのか、踏み間違いにいたらないにしても、それ以前にサンダルやつっかけのようなかかとのない履物で運転している人が多いのに驚く。経験上、運転はなめないほうがいいと思う。