第294回 で紹介したYさん。2005年8月に空冷4駆のポルシェでYRSオーバルスクール浅間台に初めて来てくれて以来オーバル走行の虜に。最近では単身赴任先の三重県伊賀市からルーテシアⅢRSを駆ってスクールの手伝いに来てくれている。Yさんに同乗走行をしてもらって運転理論が納得できた参加者も少なくないだろう。

Yさんは 第254回 や 第256回 で重宝したRSモニターを探してきてくれたり、 第456回 でテレビゲームの現状を教えてくれたり、ユイレーシングスクールの拡張性に欠かせない存在、と言うよりブログネタを持ってきてくれる助っ人でもある。

そのYさんがメガーヌRSトロフィーR駆って

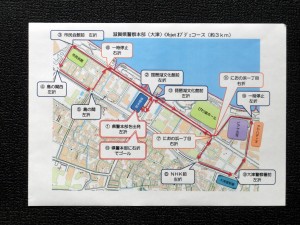

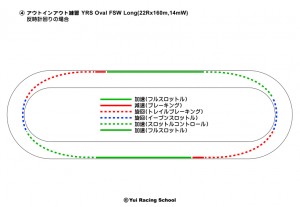

YRSオーバルFSWロンガーを走ります

Yさんにも感想文を書いてもらいました

『 実はトロフィーRは先代(メガーヌ3)から気になっていました。販売店に見に行ったことがあるほどです。それは先代の富士スピードウェイショートコースでの走行を目にしていたからです。

サーキットアタックやプロドライバーのインプレッションは既に情報がありますので、感想文を書く際に「どうしようか」と迷いました。

トムさんから「一般の人が感じる視点で」というヒントをいただいたので、自然体で感想文に臨むことにします。それでは、トロフィーRがある生活を想像しながら・・・。

ちょっとしたドライブに行く前、いつも自分はボンネットを開けて軽く目視をします。まずはエンジンが目に入ってきます。雑誌の写真よりも実際のエンジンは質感が高く写真よりも格好良いです。

NAエンジン車を所有していることが長いので、吸気マニホールドが目立つすっきりしたエンジンルームが自分の好みなのですが、トロフィーRは補器類がぎっしりです。ぎっしりなのですが、化粧カバーは無いので、各部品に触り易く且つ目に入ってくるので「眺めて良し」なエンジンルームです。

オイルレベルゲージは扱いやすい位置にあって嬉しいです。冷却水リザーブタンクの蓋はルーテシア3RS(マイカー)と同じ部品のようです。これはちょっと嬉しい発見でした。

ゴム部品に触って柔らかさを確認。エンジンマウント(トルクロッド)のゴムの柔らかさが良いです。最近ルーテシア3RSで同様の部品を交換して、大きな効果を確認していました。(ゴムが硬化していた交換前ではアイドリングの振動とレーシーな車内ビビり音があって、にぎやかな雰囲気でしたがフィーリングに雑味を感じていました。交換後は特に高速巡行時の快適度が全然違います。)

トロフィーRはもっとソリッドなマウントと思いきや、ゴムの柔らかさを確認して驚き。

出発前に真横から車をながめます、運転席がホイールベースの中心よりちょっと前方にあるように見えます。自分と車の相対位置はこんな感じか・・・。(ルーテシア3RSではホイールベースの真ん中に座るのでリヤタイヤがもう少し自分に近いです。)

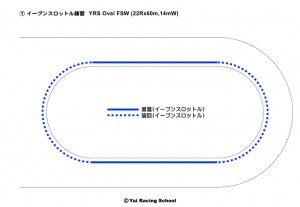

さて走り出します。今回はユイレーシングスクールがオリジナルのFSWオーバルコースですが、いつものドライブと同じ儀式で走り出します。

ブレーキの初期タッチを確認・ステアを左右に軽く切って感触を確認。もちろん違和感は無し。クラッチは想像より手前で一気につながる感じだなと。これはルーテシア3RSの納車時にも同じ感想を持ったことを思い出しました。ギヤを2速に入れて、アクセルを開閉してレスポンスを確認。ものすごく短い入力にはそれほどついてこない。ギクシャクしない為だろうか。ある程度のアクセル開度からはすかさずターボが効いて力が出てくる。決して遅れてドッカンではない。すごくスパルタンで神経質であるような先入観を持っていましたが、ルノーの一貫した味付けが感じられて、これは体にしみ込んでいるのですんなり消化できそう。

エンジンはトルクがあるし、中間加速は一気。追い越し加速が気持ち良い車だな、楽しくドライブできてしまうな、次はどこを走りに行こうかななんてことを想像しながら毎週末を楽しく待てることは間違いないです。

車を降りたら、斜め前からちょっと眺める時間。飲み物を片手に持ちながら、今日のドライブも楽しかったと噛みしめそうです。

外から見ても派手すぎない形・それでいて格好良い。どの角度からが良いかなと車の周りをウロウロ。自分の好みの角度を探して確認しそうです。

長くつきあいたいなと思うと、ウィークポイントの可能性も気になります。

そこをチェック。パワーウィンドウは無くても良いな。(過去所有車で調子が悪くなった経験からです。)エアコンOFF(コンプレッサーOFF・フ

ァンOFF)はエンジンを切る前に必ず実施したい。そのスイッチは押しやすい?ルームランプ・トランクルームランプ・グローブボックスランプはいつもOFFにしておきたい。必要な時だけ点灯すればよいし、自分はほぼ使わないので。(バッテリー上がりの原因になることがあったので、某ドイツ車に乗っていたときはランプの玉を撤去していました。)キルスイッチを付ける手もあるけど、今の車はコンピューターがあるからキルスイッチは最適な選択肢ではないだろ

うな・・・。想像を巡らせてしまいました。

では、ここからはスポーツモードでのオーバル走行の感想を始めます。

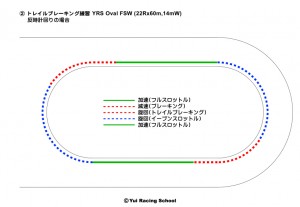

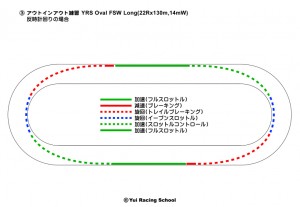

2速で立ち上がりアクセルONします。車は不必要に前が上がらずに猛然と加速します。トルクが十分あるので、フロントタイヤのグリップを意識しないとタイヤが空転して車速が上がりません。丁寧にそれでいて必要な分だけアクセルを開ければ素晴らしく加速をしてストレートがあっという間に終了します。(前から見えない糸で引っ張られるようです)

コーナーの進入からステアリングを切り足すと操作に対して素直にノーズの向きが変わります。ロールは少なく、それでいて脚は路面をつかんで離さない感触です。

4コントロールが装備されているメガーヌとは明確に違った動きを感じました。本当にステアリング操作・アクセルによる荷重の移動に対してリニアな反応を返してくれます。限界はまだまだ上だよと語りかけてくるようです。タイヤはたわみ変形を感じることが少なく、トレッドが路面にぴったり接触している感触です。

限界が高い分、グリップの限界で少しシビアな挙動を見せるのではないかと推測します。4コントロールではリヤの操舵が発生して独特な挙動を感じ・楽しむことができますが、トロフィーRはどちらかといえば従来のFFというかマイカー(ルーテシア3RS)に近く、遠心力と荷重を使って運転手がリヤを動かしていくことを楽しめる車だと感じました。限界はものすごく高くて別物であろうと思いますが。

これはサーキット走行が似合い・サーキット走行が楽しい車だなとつくづく感じます。車はしっかりでき上っているので、後は運転手の操作次第。(言い訳できないですね)部品を交換する手間や悩みが無いので、車高と減衰力調整の好みを決めて、あとはいざ走行へ!

今回試乗の後、高速道路を距離にして300km程度運転しての帰路でしたが、マイカーとトロフィーRに共通点を見いだせて、どちらも良い車だなぁとニコニコしながら帰りました。

話題は変わりますが、ルノー車は走ることがとても楽しく・その時間が重要な位置づけになっていることを強く感じます。

ドライブ時にルノー車に遭遇すると、運転手の方の多くはにこやかに運転されています。やっぱりそうだよね。運転が楽しいですよねと一人で納得しています。

今回試乗時には車載ビデオが搭載されていましたので、「無言で運転しなければ」と注意していたのですが、オーバル走行時に思わず「リニアだなぁ・・・」とつぶやいてしまいました。すみません。(ビデオに録音されているかも)思わずつぶやくほど感動してしまったのです。

最後になりましたが、このような貴重な機会を与えてくれたトムさん・ユイレーシングスクール・ルノージャポンの皆様に深く感謝致します。ありがとうございました。 』

Yさん近影