第867回 記憶のかなたの8

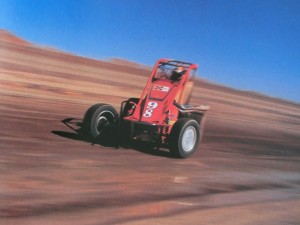

池沼選手が2TGエンジンを積んだチューブフレームのバギーで挑戦したBAJAインターナショナルレースは無事に終わった。

池沼選手は事務局を担当していた日本オフロードレース協会が1976年に SCORE (Southern California Offroad Racing Enterprises:現存)に派遣したものだけど、日本人ドライバーが海外のオフロードレースに挑戦した最初の例になる。

サンディエゴからさらに南下し国境を越えてメキシコ領ティワナへ。ティワナからさらにクルマで南に1時間。バハカリフォルニア西岸、太平洋に面した港町エンセナダがスタート地点。カラフルな街並みに続々とオフロードマシンが集まってくる。カブト虫と呼ばれる空冷エンジンのVWを改造したBAJA BUG。Tubeと呼ばれるパイプスペースフレームにVW空冷エンジンを搭載したバギー。全てと言っていいほどVWの空冷OHV水平対向エンジンを積んでいた。当時は改造パーツが豊富でメンテナンスも容易だった。だから車検場ではダブルオーバーヘッドカムの水冷4気筒エンジンは注目の的だった。

確か2輪を含め300台近いエントリーがあったと記憶する。クラス毎に分かれた参加者が1分間隔でエンセナダの市街地を駆け抜ける。

BAJA500と呼ばれていたこともあったようだけど、1976年はBAJA Internationalとしてカリフォルニア半島を横断してカリフォルニア湾に面した港町サンフェリペで折り返しエンセナダに戻る420マイル=670Kmのレースだった。

レース参加者は砂漠の中を走るのだが、たまにバハカリフォルニアを縦断する国道1号線の近くをコースが通っていたり横切ったりする。そのあたりにサポート部隊が設営していた。ボクもマシンの近くに寄れる場所を探して写真を撮った。コダックのKRの時代。

ところどころに民家が建っていた。人づてに家畜の糞をブロックにして積み上げたものだと知った。オフロードカーのジャンピングスポットには大勢の地元の人が集まっていた、どこから来たのかは見当がつかなかった。

LAに戻ると日本を発つ前に手配していたトヨタとマツダの広報車を試乗した。日本にはない2.6リッター直6を積んだスープラXXは確かに加速はよかったけど、フリーウエイの鋲を踏んだ時のショックとノイズが大きかった。バネ下が暴れているよだった。マツダのGLC(日本名ファミリア)も同じだった。ロードノイズも大きかった。路面がアスファルトではなくコンクリートなのが原因かなと思った。

余談になるけど、アメリカのフリーウエイの車線を分けるのは白線ではなく、一定の間隔で置かれた高さ5センチはゆうにあろうかという鋲。速度が高いから避けるまでもなく踏む確率は高く、それなりのショックとノイズがあるから車線を変更したとの自覚が生まれる。しかも鋲に埋め込まれたキャッツアイ=反射板は白色なのだけど、何車線あろうと最も右に並ぶ鋲、すまわち路肩に最も近い鋲に埋め込まれたキャッツアイ=反射板は黄色なのでその右側が路肩だとわかる。だから街路灯もない真っ暗なインターステイツをヘッドライトだけを頼りに走る時でもそれほどの不安はない。

最初にアメリカで鋲を踏んだ時には邪魔だなと思ったものだけど、近ごろ新名神から伊勢湾岸に乗る時の大きなダブルS字の白線が消えていて夜間にどの車線を走っているのか覚束なかった時、日本でも車線を分けるのは鋲にしたほうがいいと確信した。そうはならないと思うけど。

LAではチャイニーズシアター前のルーズベルトホテルに泊まった。近くにアービーズというファストフードがあった。初めてローストビーフサンドイッチなるものを食べた。衝撃だった。ハンバーガーとは違う肉々しい美味しさ。アメリカにいる間、備え付けのホースラディッシュとアービーズソースをたっぷりかけて何度食べたことか。

ある日ハリウッドから南に30分ほどのところにあるガーディナに行った。当時アメホン=アメリカンホンダの本拠地があった。用事をすませ夕方アスコットパークに向かった。話に聞いていたダートのオーバルコースで行われるレースを見るためだった。

昔からモータースポーツはクルマの究極的な使い方だと思っていた。運転が上手いと胸を張れるほどの自信はなかったから、はなからレーシングドライバーになるつもりはなかったけれど、モータースポーツの全てが知りたいという欲求は強かった。

中学時代から読み始めた自動車雑誌の記事から、アメリカを代表するモータースポーツはインディ500とデイトナ500だと結論付けていた。結果的にそれは間違いではなかったけど、アメリカのモータースポーツの巨大さは日本にいて知ることはとうてい無理だった。

1979年にアメリカに居を移してアメリカにどっぷり浸かった生活を始めて、初めてインディ500のルーツがアメリカのそこかしこにあるオーバルコースだと知った。

そのオーバルコースでは有名なアスコットパークスピードウエイに足を踏み入れる。プーンとなんかの匂いがする。グワッというような暴力的な音が絶え間なく聞こえてくる。行きかう観客はみな透明のカップに入ったビールを持っている。トイレがおしっこ臭い。コースを見渡せるスタンドに登る。目の前で車輪がむき出しのマシンがカウンターステアを当てっぱなしでグルグル回っている。リアタイヤはドラム缶の輪切りに見えた。

プログラムを買った。状況がわかってきた。走っていたのは400馬力ほどにチューニングしたアメリカンV8を積んだスプリントカーだった。エキゾーストパイプは直管だった。アスコットパークスピードウエイは西海岸で有名なハーフマイルトラック=1周800mのダートトラックだった。最初に鼻をついたのはスプリントカーがメタノール燃料を燃やしていたからだった。

プログラムの終わりの方にインディ500に続くピラミッドが描かれていた。いくつものカテゴリーが載っていた。スプリントカーは登竜門の1番上にあった。そしてピラミッドの底辺に4歳から始められると謳ったクォーターミヂェット=4分の1ミヂェットが載っていた。その昔、立川飛行場のオーバルコースでアメリカ人の子供が楽しそう乗っていたのに自分は乗れなかったあ・れ・がクォーターミヂェットと呼ばれていることを知った。

ようやくアメリカンモータースポーツの全体像の端っこが見え始めた。初めてのアメリカはホントにホントにゾクゾクの連続だったのを覚えている。

第793回 遠い昔の思い出 5 (2024/6/12) CG1994年2月号 オーバルトラックのグラスルーツ/ミヂェットカー体験試乗記

<続く>