ユイレーシングスクールとしての新しいカリキュラムを実施した。題してYRSドライビングワークアウト・アドバンストコーチング。

この12月で23年目の活動を終えるユイレーシングスクール。過去の経験を踏まえて一歩も二歩も進んだカリキュラムを模索してきた。もっとこちらが意図することを効率良く正確に伝える手立てを探していたのだけれど、スタッフYが見つけてきたGセンサーを手にして腹が決まった。これがあればアドバイスを口頭だけでなく受講者の視覚にも訴えることができるだろうと、「あなたの運転を科学します」を副題にしアドバンストコーチングの名(Yが名付け親)を付した。

コミュニケーションの時間を十分に取りたいから定員を12名にしぼった。その分受講料が高くなってしまったので果たして申し込みがあるか不安ではあったけど、結果的には8名の申込みがあった。

この日集まったのは8名8台

さまざまなクルマが富士山の元に

いつもの座学はそこそこに

まず運転の基本

正確な操作の源である

ドライビングポジションの話と

検証の仕方の説明

スタッフYのクルマを借りて定員乗車でデモ

クルマの動きに身体が翻弄されてないか確認してもらう

お尻の後ろに空間を作らないように奥深く座って

膝を開いて下っ腹に力を入れて顎を引いて

そして・・・

「こんなこと考えたことがなかった」とは同乗した人の声

これは好評だった

参加した人はクルマと一体になって

クルマと同じ速度でロールし

クルマと同じ量だけロールすることを覚えたはずだ

ステアリングワークの正確さが増したはずだ

ドライビングポジションの方向性が見えてきたところで

教室に戻り

ブレーキング練習のために

ブレーキングのXと〇を録画した

YRSオリジナルビデオを見てもらって

イメージ作りを

聞いてみると

Xと〇違いはわかるけど

実際にどういう操作をしたらいいかとつながらない

という声が

なので

スタッドレスタイヤを履いているスタッフYのクルマを借りて

タイヤのグリップが低い分

クルマの挙動がよくわかるから

いいブレーキと悪いブレーキを実際に見てもらう

今やった操作はこうなので×

今度は〇の操作をします

クルマの姿勢変化を見ていて下さい

リアが伸びずにフロントが沈みます

今回

とりつけ方はまだ試行中だけど

とりあえず動かないように

Gセンサーを水平方向に固定

参加者全員にできるだけ短い距離で減速する

できるだけ大きな減速Gを発生させるをテーマに

ブレーキングしてもらう

だから

ABSがついていないクルマだと

たまにはこんなシーンも

67年製のクルマもABSはなし

それでもスレッショルドブレーキングができないわけではない

タイヤロックするとわずかにリアが流れる

オーナーはリアブレーキが片効きなのをご存知だった

全員のブレーキングでのマイナス加速度の測定が終わり

教室へ戻ってモニターに

このグラフの伸び方はこうだよ

グラフの本数が急に増えているよね

ということは・・・と説明

コースに戻りドライビングポジションの確認を兼ねてスラローム

ステアリングを切り返し続けるとロードホールディングは低下する

ステアリングを戻して戻した分だけ加速して

スロットルを閉じてステアリングを切れば

スラローム区間全体の通過速度を上げることができる

ドライビングポジション、ブレーキング、スラロームで基本を押さえたから

舞台を半径22m直線160mのYRSオーバルFSWロンガーに

最初にリードフォローで

インベタのラインとアウトインアウトのラインを

徐々にペースを上げながら

リードフォローのコツは

何も考えずに前のクルマの真似をすること

車間距離はもっと近いほうがいい

前のクルマのリアウインドウを通して

その前を見て運転する

YRSオーバルFSWロンガーを走り込んだところで

再度Gセンサーを取り付けて測定し教室に持ち帰り

全参加者の縦Gと横Gの立ち上がり方を検証してアドバイス

こうなっているということは・・・

これは・・・しているから

これはいいねできている

スロットルブレーキステアリングの操作で

クルマの向きと運動エネルギーの方向を一致させているか

対角線の荷重移動が起きていないか

確認したところで体力測定

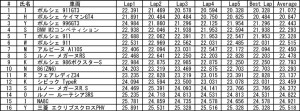

ルーテシアⅢRSのOさんが光電管を切ります

100分の1まで計測し

コントロールラインを通過するごとに

ラジオでラップタイムを伝えます

周回ごとにタイムが縮まれば〇

メガーヌⅢRSのSさんが光電管を切ります

Oさんは5、6、7、11月のYRSオーバルFSW

今回のYRSドライビングワークアウトFSW

そして翌日のYRSオーバルスクールFSWロンガーにも参加

Oさん来年も遊びに来て下さい

Sさんは

4月のYRSオーバルスクールFSWとYRSドライビングワークショップ連荘

9月のYRSオーバルレースとYRSオーバルスクールFSW連荘

10月のYRSツーデースクールFSW

今回のYRSドライビングワークアウトFSW

そして翌日のYRSオーバルスクールFSWロンガーにも参加

Sさん来年も楽しみにきて下さい

参考のために参加した方に感想を聞いた。初めて開催したYRSドライビングワークアウト・アドバンストコーチングがどのように受け入れられたか、寄せられた感想文から抜粋してお届けする。

Mさん:今回のレッスンは大変良かったです。

自分のイメージしていた走り方がどのようにデータとして表現されるのか期待して参加しましたが、想像通りでした。やはりイメージとデータには違いがありました。

つまり車を上手く乗りこなしていないことが分かった訳です。今までのレッスンではトムさんによる言葉でのアドバイスのみでしたので、例えば、「タメを作る」とかのアドバイスでもトムさんの意図するタメと私が理解するタメは同じ言葉でも違うことが分かったりします。データの見てコメント頂いたときに気づきました。そうすると恐らくトムさんの言葉でのアドバイスを頂いただけでは、認識違いのままになってしまうケースも多々ありそうです。このあたりが今回の収穫でした。

Wさん:良かった点

・自分の運転操作をGセンサーの画面を通じて客観的に確認することができた

→たまたまかもしれませんが、いつも座学で説明されている事が自分なりにできていることがわかって少し安心しました。

→GoPro等で撮影した車載動画と組み合わせて確認できると更に面白いかなと思いました。

・台数が少ないため、指導の密度が濃かった。

Wさん:

Gセンサーによる可視化は、

・自分の走り方を知れた点(減速Gと横Gが同時にかかっている等、言い訳できない事実が突きつけられる)、

・Gセンサーを想像することで自分の操作による車の動き(正しく走れているか?)がイメージし易くなった点

Oさん:

スマホアプリによる簡易計測とはいえ、運転を可視化するには十分でした。蹴飛ばしブレーキの方が止まらないのは体験として持っていますが、数値で比較すると納得感ありますね。みなさんの運転と対比することで、何が違うのかではなく、どの程度違うのか。度合いを測れたことが、今回の肝であり、価値なのだと思います。

誤解のないように付け加えますが、MさんもWさんもWさんもOさんも速さから見ればかなり高いレベルにあります。ボクはまだ伸びしろがあると思うのでスクールで褒めることはありませんが、一般的にはスゴイね、となるはずです。ですが参加された方全員がもっとうまくなりたいと思っている点は共通していて、YRSドライビングワークアウトFSWアドバンストコーチングを始めて良かったと思っています。進行上の課題の対策をして、次回は来年4月に開催予定です。