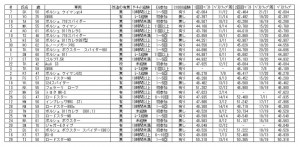

クルマの機能は加速、減速、旋回の3つだけ。そのうち加速と減速はクルマが直進状態にある時に性能を発揮しやすいことがわかっている。逆に旋回中のクルマの加減速には大きな制約があることも周知の事実。ということは、クルマはそもそも旋回が苦手なんだ、と言えるかも知れない。という前提で原因と対策を考えてみる。

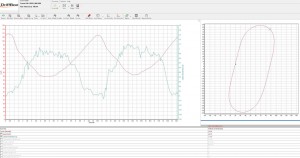

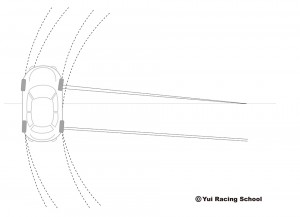

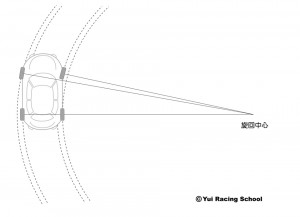

旋回しているクルマの4本のタイヤの軌跡

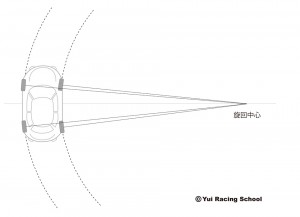

前輪にステアリング装置がついているクルマがコーナリングをする時、その旋回中心は後輪の車軸の延長線と左右前輪それぞれの車軸の延長線が交わる点になる。ステアリングを切るとまずフロントが向きを変え始め後輪がその跡を追うが、旋回中心との位置関係で内輪差が生まれる。舵角が大きければ大きいほど内輪差も大きくなる。クルマがコーナリングを終えた時、最終的に最も長い距離を転がったのはアウト側の前輪。4本のタイヤのうち最も働いたことになる。これが第1の伏線。

図のようにクルマがコーナリングしている時、遠心力が働きクルマはコーナーの外側にロールし荷重はアウト側の前後輪に大きくかかっている。速度を上げれば上げるほど遠心力が大きくなるからアウト側前後輪への負担はますます増える。運動エネルギーは上昇した速度の二乗に比例して大きくなるから、クルマの向きを変える役割りをほぼ一手に引き受けているアウト側前輪の負担は他の3本と比べものにならないほど大きい。第2の伏線。

速度が速ければ速いほど、そして舵角が大きければ大きいほど負担は増すから、アウト側前輪が悲鳴を上げる可能性を無視することはできない。

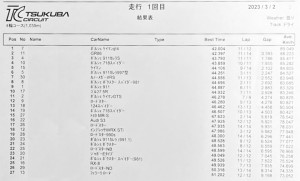

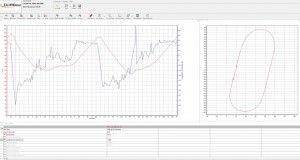

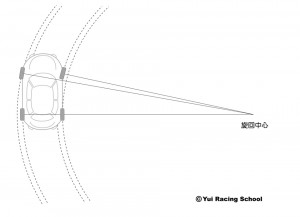

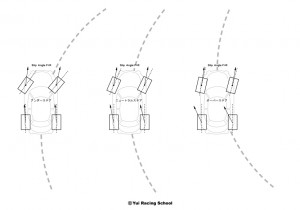

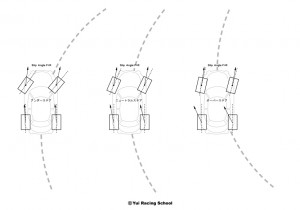

アンダーステア発生時の軌跡と前後輪のスリップアングル

ステアリングを切るとまず前輪がたわむ。直進方向に向いていた大きな運動エネルギーの向きを変えるために前輪はたわみ、路面とズレながら回転し徐々にクルマの向きを変え始める。この時タイヤの向いている方向と実際にタイヤが進む方向、正確に言えばホイールの向いている方向と実際にタイヤが進む方向のズレを生じる。ホイールが転がる方向に対するタイヤのズレをスリップアングルと呼ぶ。遠心力が働くからタイヤは本来の向きより外側に向かって転がり続ける。やがて前輪に遠心力が働き始めれば、遠心力もスリップアングルを増加させる源となる。

一方ステアリングを切った瞬間にはまだ後輪には遠心力が働いていない。後輪にはステアリング装置がついていないから後輪と路面のズレ=スリップアングルは遠心力に頼らなければ生じない。つまり、ある瞬間には前輪にはスリップアングルがついているが後輪にはそれがついていない、もしくは前輪のスリップアングルが後輪のそれより極端に大きいという状況が存在するということになる。

ここで注意すべきなのが、タイヤが路面との間にズレを生じた場合、あるところまではズレの増加がグリップの増加につながる点だ。だからタイヤにスリップアングルがつくことを否定する必要は全くない。タイヤのグリップ自体は向上するのだから。問題になるとすれば4本のタイヤそれぞれのスリップアングルの大きさだ。

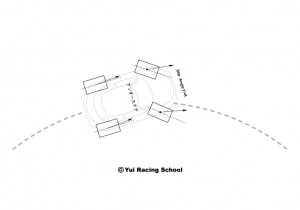

もしコーナリング中のクルマの前後輪のスリップアングルの大きさ=タイヤのグリップに差があれば、前輪>後輪あるいは前輪<後輪を問わずクルマがバランスを崩しやすくなるのは明らかだ。バランスを崩さないまでも、図のように何らかの理由で前輪に過大なスリップアングルが発生してアンダーステアに陥った場合、グリップが大きくなってない後輪は働いていないのだからコーナリング速度自体が速くない。サーキットを走る時にアンダーステアを出してはだめだと言われる所以だ。

自動車学校で「急ハンドルは駄目ですよ」と言われるのも、前輪に比べてグリップが低くなった後輪が引き起こす不測の事態を避けるためだ。

さて、クルマが大なり小なりアンダーステアに陥る過程がわかった。クルマが曲がる時に常に大きな負担を負っているアウト側前輪が悲鳴を上げて役割を果たせなくなったのが原因だ。ではどんな操作をしたのか。大きく分けてふたつ。

ひとつはターンインの時に俗に言う『バキ切り』、一瞬にして大きな舵角を与えた時。ふたつ目はブレーキングで前輪に大きな荷重がかかっているのにステアリングを切った時だ。どちらもアウト側前輪のグリップが無限だと勘違いしている操作だ。運動エネルギーの方向を変えるには全くもってふさわしくない。

結局のところ、加速と減速についてはクルマ任せでも構わないが、ことクルマを曲げることに関しては4本のタイヤの使い方を正しく学ぶべきだろう。タイヤの路面を捕まえる力には限界があるのだから、練習して工夫して限界を越えずに限界を高める操作ができるようになれば、本来クルマが苦手であろう旋回の次元を上げられると言うものだ。クルマ固有の旋回性能をどれだけ限界近くまで引き出せるかは乗り手次第だと言える。

折に触れ、個人的に『発進から停止まで前後輪のスリップアングルを合計した時にそれぞれの和が限りなく等しい走り』を目指していると言ってきた。クルマを安全に速く走らせる唯一の方法だと思うからだ。長い間クルマと対話してきて導き出した結論だ。

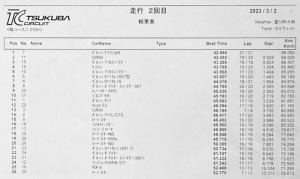

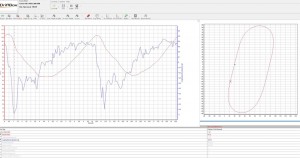

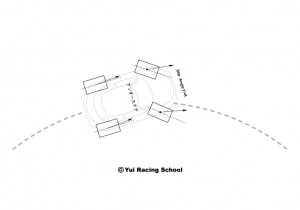

コーナリング特性3態

ブログの702回に登場してもらったKさん。改めて極端に冷たいウエット路面のYRSオーバルスクールFSWに参加した彼の感想を紹介したい。

「トレイルブレーキの1なんかはまさに中低速コーナーのコーナリングスピードを上げるには必須だし、フルブレーキの練習も大いに役立ちました。ドンブレーキのやり方を誤解しているところがありました。何よりも横乗りでのコーナリングは、FF車を早く走らせる為のベストな解を体感させていただいたと思っております、まさに私が求めている運転技術でした」。

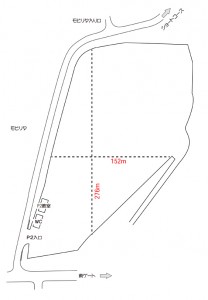

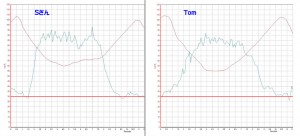

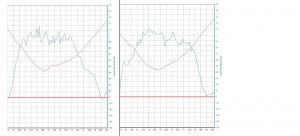

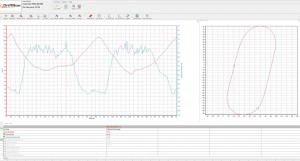

あの日。半径22m直線60mのYRSオーバルFSWでトレイルブレーキングの練習をしていた時。Kさんの走りを見てふたつのことに気が付いた。ひとつはスロットルオフが奥でブレーキングが強いからターンインまでに車速が落ちすぎるのとターンインの瞬間の姿勢が前のめり。もうひとつはトレイルブレーキング中の踏力が強いのだろうブレーキを引き摺っている間に失速すること。路面が滑りやすいというのも影響しているのかも知れないから、Kさんを助手席に『前後輪のスリップアングルの合計が均等』な運転を目指す操作を見てもらうことにした。

・YRSオーバルFSWはインベタでの練習だから180度コーナーの後半120度くらいを積極的にイーブンスロットルを使ってボトムスピードを上げる。

・立ち上がりで瞬間的にステアリングを戻しできるだけ手前でフルトラクション。到達速度を速めスロットルオフを遅らせずに右足をブレーキペダルに。

・パッドとローターが触るか触らないかの位置を探りわずかに抵抗を感じたらそのまま速度を落とさずにターンイン。

・ステアリングホイールを手のひらの摩擦で回すように慎重に。最初の舵角はごく小さく徐々に大きく。

・右足の位置はそのままで赤いパイロンの3本目ぐらいまでトレイルブレーキング。前輪のインリフトがないからフロントが逃げることはない。

・ブレーキを残しつつ探りながらステアリングを回す。180度コーナーの最初の3分の1に達しようという頃リアが穏やかに流れ始める。

・右足をスロットルペダルに戻し少しだけ開けてリアを落ち着かせてからステアリングを切り足すと再びリアがアウトに出るからスロットルオン。

・これが目指す挙動。ゆっくりごくわずかにスロットルを戻せば舵角が一定でもリアにスリップアングルがつく。

・4輪ともアウトに流れる兆候がを感じたらステアリングホイールを持つ手に少しだけ力をこめてラインをタイトにする。

・微妙なステアリングワークとごくわずかでゆっくりなスロットルのオンオフでクルマは円運動を続ける。

◎舵角がついている駆動輪である前輪のスリップアングルが過大にならないようにしながら、同時にではなくてかまわないので後輪にも前輪と同様のスリップアングルがつくように十分な遠心力を受けられる速度を維持した結果だ。

KさんのルーテシアRSは明確にフロントが逃げるアンダーステアにもズルッとリアが出るオーバーステアにもならずインベタのラインも外さずにコーナーを回ったが、厳密に言うと実は穏やかで微妙なアンダーステアとオーバーステアを繰り返しながら円運動をしていたのだ。それをニュートラルステアと呼ぶべきかどうかは別にして、FF車であろうとアンダーステアでしかコーナリングができない訳ではない。おそらくこれをKさんは探し求めていたのだと思う。

4輪がコーナーのアウト側に流れながら狙った通りの軌跡をたどりクルマが前へ前へと進む。前後輪の流れる量が最終的に同じになるように操作すれば、クルマはバランスを崩すこともなく我々が想像するよりも高い速度でコーナリングをすることが可能だ。それを実現するためにも、前後輪のスリップアングルを意識することが大切になってくる。

そんな訳ですから、YRSオーバルスクールFSWでタイヤのスリップアングルを意識しながら走ってみてはいかがでしょう。ご参加をお待ちしています。

・2月11日(土)開催 YRSオーバルスクールFSW開催案内へのリンク

※ 内輪差の話が出たついでに。

ニュースで知ったのだけど左折する時、いったん右にステアリングを切ってから左に曲がる迷惑な左折方法があって『あおりハンドル』と言うらしい。ガードレールとガードレールの間に入るような左折の場合はクルマの側面をこすりそうな感じになり、そうしたくなる気持ちもわからないではないけど、右に切るのはやめたほうがいい。自分が『バキ切り』をするので内輪差を少なくするためにいったん右に振らざるを得ないのだ、と告白しているようなものだ。最初の舵角を少なく徐々に切り足していけば、あるいは速度を落とすかすれば解決するのだから。

交差点に立って他人のステアリングワークを観察するのも面白い。まずほとんどの人が探りもせず躊躇しないで一気にステアリングホイールを回している。パワーステアリングのない時代にはできなかったことだ。自動車技術の発展が人間を油断させているひとつの例と言ったら言い過ぎか。