第416回 エンジンドライビングレッスン

エンジンドライビングレッスンの16年目が終わった。

午前中に筑波サーキットジムカーナ場でイーブンスロットルとトレイルブレーキングの練習。午後はコース1000を走りっぱなし。今年も3回開催したけれどスピンやコースアウトは皆無。それでいて十分速い。参加された方全員の意識は高く、それぞれが粋にクルマを走らせていました。

朝一番

エンジン村上編集長がエンジンドライビングレッスンの趣旨を説明

来月号用の写真を撮るため

コース上に参加者のクルマを並べる

それを撮影する人たち

最後はお決まりの記念撮影

平均年齢52歳

老いも若きも楽しさが笑顔に

みなさんまた来年

まだの方は来年こそ

エンジンドライビングレッスンは来年も3回開催する予定です。

第415回 Megane RS Launch control on FSW’s streight

実は、メガーヌRSのローンチコントロールの動画を紹介した第367回には続きがあった。367回の外撮りは横位置だったけど、真後ろから走り去るメガーヌRSも収めてあったのだ。

その動画がこれ。メガーヌRSが1コーナーに向かって沈んでいく様はなかなかのもの。ぜひ拡大して見てみて下さい。

※ IE(Internet Explorer)でビデオを視聴するのが困難なようです。Chromeやsafari、Firefoxなどのブラウザをご利用下さい

協力:富士スピードウエイ

第414回 Mさんの場合

Mさんと初めてお会いしたのは昨年8月に開催したYRSドライビングワークショップ。続いて、昨年9月、10月のYRSオーバルスクールに参加してくれた。

9月のYRSオーバルスクールに久しぶりに申し込んでくれたのだけど車名が違う。今度はルノーだ。仲間が増えた。ならば感想をお願いしない手はないと無理を承知で頼んだら快諾してくれて。Mさんありがとうでした。

9月1日のYRSオーバルスクールのルノー達

右から2台目がMさんのルーテシアRSトロフィー

『 9/1のオーバルスクールに参加したMです。今回、中古ではありますが、ルーテシアRS(前期型シャシーカップ)を購入し、初めてオーバルスクールに参加しましたので、前車、BMW 135iと比較をしながら、車の感想を述べたいと思います。

まず、購入前のルノーに対する私のイメージについて触れますと、だいぶ前の話、かつ若干マイナーな話になってしまうのですが、FFの一代目クリオがコルシカのラリーで四駆勢相手に互角に渡り合っていたシーンが有り、この時「FFでも車が軽くて舗装された路面だったら充分戦えるんだな」という印象を強く持ったのをよく覚えています。

さて、月日は経ち、様々な紆余曲折を経てFRのBMW 135iを所有していたのですが、スポーツ走行中にエンジンを壊してしまい、次の候補を探していく中で、いろいろと自分の求める条件にルーテシアRSが一致することに気がつき、同社のFF車に対するイメージにも後押しされ、購入するに至ったというわけです。

今回はじめてこの車でオーバルスクールに参加したわけですが、率直な感想は、下記の点において期待通りか、それを上回るものでした。

1、少なくともYUIレーシングスクールのオーバルコースを走る分には、135iと同等か、むしろ速い

2、コーナーの手前の挙動も安定していて楽しい

3、レースモードが秀逸

まず、1ですが、私の前車135iは3lターボ直列六気筒の公称306馬力で、運転して楽しい車ではあったのですが、よくも悪くもこのエンジンありきの車でした。これまでのオーバルスクール参加でわかっていたのは、135iは少なくともオーバルスクールのコースではそれほど速くない言うことでした。理由ですが、後輪がノーマルではオープンデフであり、LSDに変更するのも容易ではない構造であったため、立ち上がりでトラクションが逃げてしまう事、車が現車比較で250キロ位重く、重心が高く足も柔らかいため、コーナーが遅いこと等々かと思われます。実際、簡易的な測定ではあるのですが、スマホアプリを使った計測でもコンスタントに同等のタイムが出ており、特にコーナーにおいて明らかにルーテシアの方がビシッと安定して速いと感じます。

また2に書いたようにコーナー手前のブレーキングから挙動が安定しており、すーっと頭が緩く回転方向に巻き込まれるような動きで、コーナリング時の挙動に怖さを感じません。その上、レッスン後半でも私の使い方ではブレーキがタレる事はなく、この車で初めてのレッスンであるにも関わらず、気が付けば安心してレッスンを楽しんでいる自分がいました。

なお、前車とは駆動方式の違いがあるのですが、実際乗ってみるとコーナーの立ち上がりでアクセルを踏み込んだ時の挙動位しか私には差が感じられず、個人的には終始、ルーテシアの挙動の楽しさが前車からの変化点を上回っている状態でした。

一方、3についてですが、当初、モードをスポーツモードにして走っていて、二速コーナーで三速にギヤがあげられてしまい、立ち上がりでもたついてしまっていたのですが、レースモードだとそれがありません。後々思い出したのですが、そう言えば同じ事が以前乗っていたオートマ車のマニュアルモードでサーキットを走った時にもあって、その時には対策のしようがなく、レースモードが存在する事は大きな魅力に繋がっていると感じました。

この件はマニュアルトランスミッションであれば考えなくていいポイントではあるのですが、実際はデュアルクラッチトランスミッションである事で、私にとってはその欠点を打ち消して余りある利点があるため、個人的には有難い設定となっています。

さて、ここまではルーテシアRSの良いところばかりを述べましたが、時間が経つといろいろと気になる箇所が出てくるのも事実で、下記のようなポイントが気になる方はよく考えての購入が必要かと思います。

・シフト操作から実際の変速までにラグがある。

ラグといっても一般的なAT車と同じレベルとは思いますが、これが気になる方で、家庭の事情が許す方は素直にマニュアル車を選択すべきかと思います。

・ハンドルを切っている時に、今のギヤポジションが見えづらい事が多い

これは意外とイラッとしますが、別にシフトインジケータを用意する等で対策できるかもしれません。

・自動ブレーキ等の機能は現状無し

次のルーテシアか新しいメガーヌを選べば解消されると聞いています。

・シャシーカップは足が硬く、乗り心地の悪さが少し気になる

これは試乗した時から分かっていたことではあるのですが、足はだいぶ前車よりも固くて、家族にはたまに不満を言われるレベルです。ただ、個人的な感覚としては我慢できない固さの一歩か二歩前くらいに設定されており、十分許容できる乗り心地かと思います。実際、友人が乗っているシビックタイプR(FD2)よりは固くないです。

また、シャシースポールという選択肢があります。

・純正ナビ等は用意されない

社外品をつけるしかないですが、特にドイツ車以外の輸入車では良くある話だとは思います。

まとめとして、私のような素人でも分かるほどに現行ルーテシアRSは車の走る・曲がる・止まるに関して相当に力を入れて開発された印象が強く、シートの良さやドライビングポジションの決め易さ等含め、ADAS等の装備よりも基本的な車としての出来、挙動に重きを置く人間にとっては本当に良い選択肢だと感じます。また、低くて野太いエンジン音や、どの回転域でもトルクが厚くて扱いやすい事、DCTの素早い変速とその時の音も心地よい事、街であまり見かけず人と被らないため、私のように人と違った選択肢が好みの方にも良い選択肢かと思います。

最後に、YUIレーシングスクールについても触れさせて下さい。私はこれまでにいくつか他のレーシングスクール的なものに参加したことがあるのですが、最も大きな違いと感じるのは、もたらされる内容がどのような車にも当てはめられる内容となっており、また想定される場面(サーキット or 一般道、等々)も出来るだけ限定しない知識や情報をベースとしている事です。これは恐らく、YRSのスタンスが生徒が理論を理解し、かつ実践出来るようになる事を目標としているからだと思います。他の講習では本当の理論の部分は説明しない講師の方や、一回のカリキュラムで走れる量が少なすぎて理解したことを実感するところまで辿り着けないといった状況が散見されていたのですが、YRSではそれがありません。理解と実践を納得できるまで追究出来、例え車や場面が変わっても活用できる知識と技術が身につく、これが私の希望にマッチしていたのだなと改めて感じます。

現車はこれから数年間は乗るつもりでいますが、仮に将来車が変わっても使える知識と技術を身に付けるべく、YRS内の別のスクールにも参加し、せっかく得たこの機会を楽しみたいと思います。 』

※ 写真はMさんに提供してもらいました。

第413回 YRSツーデースクール

ユイレーシングスクールは来る10月25/26日(金/土)に富士スピードウエイでYRSツーデースクールを開催します。

1986年から1989年にかけて当時カリフォルニア州のラグナセカレースウエイを本拠地にしていたジムラッセルレーシングスクールで日本語クラスを開校しました。オートスポーツ誌に告知をしてもらい、エンケイ生活関連事業部を日本窓口として受講者を募集。日本語クラス開設期間中、3日間のTDC(ジムラッセルレーシングスクール・テクニクスオブドライビングクラス)に日本から延べ243名の方が受けに来てくれました。

TDCはジムラッセルレーシングスクールのカリキュラムの最も基本的なものでした。それでも3日間集中的に練習しました。当時年間2,300人ほどの受講生がいましたが、その中でレースに参加することを目指していたのはごくわずか。大方の人は、子供の手が離れたからとか、MT車を買ったからとか、運転を見直したいから等の理由でジムラッセルレーシングスクールの門をくぐったのです。運転が好きだからこそ、当時の金額で1,800ドルほどを費やしたのです。

3日間の練習の効果は絶大で、TDCはフォーミュラフォードを使っていたのですが、最終日にはほとんどの方が4輪を滑らせながら走っていました。

短期間に集中して練習することが効果的なことはわかっているのですが、3日間となるとさすがに尻込みされるかと思い、2002年に筑波サーキットで1日目にジムカーナ場での基礎練習、2日目にコース1000でサーキット走行のYRSツーデースクールを初めて開催しました。2006年からはオープンになった富士スピードウエイに舞台を移し、これまでに24回のYRSツーデースクールを開催してきました。

将来的にサーキットを走るつもりのない方も、4輪自動車がどのようなメカニズムで動き、人間の行う操作がどのようにクルマに伝わるのか、ご自身のドライビングポテンシャルを高めるためにも一度受講してみてはいかがでしょうか。クルマと運転への理解が進むと、さらに運転が楽しくなりますし、クルマを動かすセオリーさえ覚えてしまえばどんなクルマでも安全に動かすことができます。

YRSツーデースクールではどんなことをやるのか、動画で説明もしています。YRSツーデースクールの開催案内をぜひご覧下さい。

教室での座学のあとは富士スピードウエイの広大な駐車場で基本練習

午前中にスラローム、ブレーキング、フィギュアエイト

午後はコースを変更してオーバル走行の練習

2日目は朝一番でショートコースを歩いてコースの確認と走行上の注意点の確認

ショートコースで最も大切な1コーナーへの進入を繰り返し説明します

2日目の午後には初めてサーキットを走る人もベテランと同じようなペースを刻みます

それとユイレーシングスクールのスクールは安全

クルマの動きを理解している人ばかりですから毎回スピンやコースアウトは皆無

クルマは速く走らせてみないと限界に近付いた時の挙動が経験できません

速く走らせるためには一生懸命運転する必要があります

一生懸命になれば楽しさは増すばかりです

第412回 Oさんの場合

今年の4月初め。Oさんから次のようなメールをいただいた。

『 初めまして。昨年夏にメガーヌ3RSを購入し、20数年ぶりのMT車運転を楽しんでおります。ずっと我流で運転をしてきたのですが、せっかくの車なので一度きちんとドライビングを学びたいと思い始めています。公道では経験することのできない全開加速やフルブレーキングなどを含め、メガーヌの性能・挙動を少しでも把握してより良い運転につなげていきたく思っております。

ユイレーシングスクールさんでは様々なコース設定がありますが、とりあえず最初に経験するとなるとどのクラスがおすすめとなるのでしょうか?紹介内容や動画などを拝見する限りでは、まずはオーバルコースなのか富士でのドライビングスクールのどちらかではと思っておりますが、スクールさんの方で最初ならこちらがおすすめということがあれば、それを教えていただきたく連絡致しました。』

早速、クルマがどう動くかを感じながら操作とクルマの挙動の因果関係を理解するのはYRSオーバルスクールがうってつけです、と返事した。

7月のYRSオーバルスクールに来られる予定だったのだけどOさんの都合がつかず、9月のYRSオーバルスクールを受講することになった少し前にOさんからもらったメール。

『 日曜日はよろしくお願いいたします。昨年、メガーヌ3RSに乗り換えてから運転が楽しくなり、もう少し上手に車を扱えればと思い、今回思い切って参加させていただきました。車の運転について教えていただくのはおそらく教習所以来初めてだと思いますので、どのように向き合うのがいいのか、少々ドキドキしていますが、今まで経験していなかったことを自分で見て、聞いて、感じて少しずつ体得できればと思います。

私ごとですが、大学を卒業してからホンダの研究所でエンジンの研究に従事していました。ちょうどVTECが市販車に搭載される直前でしたが、量産車ではなく基礎的な研究を行う部門で、最初はレシプロエンジンの動弁系やスロットル周りの研究を行っていました。その後、ガスタービンエンジンのチームに移り、ホンダジェットに搭載されているエンジンの原型の基本レイアウトなどを行い、その後は自分のプロジェクトでガスタービン関係の研究を行ってきました。

その後、35歳で「すべてのものを自分の手で一から生み出したい」と思い、子供の頃から手にしていたアコースティック・ギターの製作家を目指すために単身で渡米し、アメリカの第一人者と言われる製作家のものとで一年間修行をする機会を得ました。彼の工房はカリフォルニア州のオークランドにあり、友人の製作家がソノマに住んでいたこともあってよく訪れることがありました。その際、いつもシアーズ・ポイントのサーキットの横を通っていました。中学生の頃、アメリカの若者文化を積極的に伝えてくれていたポパイという雑誌に、シアーズ・ポイントを拠点としているジム・ラッセル・レーシングスクールのことを紹介していたことを興味深く読んでいたのをよく覚えていたので、なんとも感激したことを今でもよく覚えています。

メガーヌに乗るようになり、ユイレーシングスクールさんのことを知り、今回参加させていただくというご縁ができました。とても楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。 』

そんなOさんに感想文をお願いした時にいただいた返事。

『 先日はレッスンをありがとうございました。メガーヌに乗ってから、少しでも上手に車を動かせるようになりたいと思い、運転をする時間を長くするのと並行して様々なテキストも読んできました。古典とも言えるポール・フレールの本は車の操縦そのものはおそらく現代の車とはマッチしていないと思いますが、車のダイナミクス(スリップとスライドなど)に関する記述は役に立つと思って読み進めました。それ以外にもSpeed SecretシリーズやGoing Fasterなどもパラパラと目を通していますが、どうしてもサーキットでの走行がメインで一般道も含めてもう少し幅広く役立つものがないかと思っているときにユイレーシングスクールさんのことを知ったのが今回の参加のきっかけです。

感想文の件、喜んで引き受けさせていただきたく思います。またこれからもレッスンに参加させていただきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 』

写真が小さくてわかりづらいけど

前列左から2人目がOさん

感想文に登場するHさんは左端

前置きが長くなってしまったけれど、Oさんから届いた感想文を紹介します。

『 24歳の時初めて手に入れた初代CR-Xで我流で走っていたものの、山歩きをするようになってアプローチの林道で下を擦るのに閉口をしてCR-Vに乗り換え、それから20年以上AT運転続きで車は移動手段となっていました。久しぶりに車を買い替えるにあたり、若い頃のように運転を楽しんでみようと思い手にしたのがメガーヌ3RSです。80年代のFFとは全く違うのは当然なのですが、ボディの剛性感が高くて旋回時の挙動が全く違うのに驚く反面、自分でコントロールしているのではなく車の能力だけでコーナーを曲がっている感じがどんどんと強くなっていきました。

「せっかく楽しくていい車を手に入れたから、もう少し車と上手に付き合いたい」と思い始め、教習所以来一度もレッスンを受けてこなかったのを見直して、ドライビングレッスンを受けてみようとネットでいろいろ検索していく中で見つけたのがユイ・レーシング・スクールでした。50代後半にもなると、あれこれ一度に教えてもらっても消化も吸収も無理です。メールで相談をしてみて「まずはオーバルスクールで反復練習をして身につけるのがいいですよ」という主宰のトム・ヨシダさんからのアドバイスを受けてオーバルスクールに参加することにしました。

初めてのスクール参加のため、「きちんとできるのだろうか」という不安と期待が入り混じっての気持ちでレッスンに臨みましたが、何度も参加している同じメガーヌ乗りのHさんから「EPSはオフにしたほうがいい」「メガーヌはスピンしたとしてもぐるりと回ることは滅多にないから落ち着いて対処すれば大丈夫」など細かくアドバイスなどをもらい、少し緊張もほぐれました。これまでに自分でも様々なテキストを読み込んできたので座学の内容は比較的スムーズに入ってきましたが、これを実際の操作にちゃんと反映できるのかは全く別問題です。

実技はショートオーバルを一定速度で走りながらイーブン・スロットルの習得から始まります。「イーブン・スロットル」という言葉はユイ・レーシングの教科書で聞いていたものの、四輪の荷重をイーブンにするためのスロットル操作だということが座学ではっきりしたのも大きなポイントでした。それまではスロットル操作自体をイーブンに保つということなのかしら?と思って少々混乱していたからです。引き続いてトレールブレーキングのレッスン。そして、リード・フォローでは初参加ということでトムさんの運転する車両のすぐ後ろを走らせてもらいました。トレールブレーキングに集中をするとピッチング変化を抑えるイーブン・スロットル操作がおざなりになったりその逆など、なかなか教わったこと全てをおこなうことができませんが、「だからこそ今日のレッスンを受けにきたんだ」と思ってなんとか少しずつレベルアップできるように走行を重ねます。

午後はイーブン・ブレーキングとして重要な「1の強さのブレーキング」の練習をおこなったのちに、トムさんに同乗をお願いして、助手席でその操作をつぶさに見せていただきました。「1のブレーキング」があるから、そのあとにメリハリのついた強いブレーキ操作ができること、ステアリング操作はコーナーに入る前にほんのわずか切ることで、リアのスリップアングルをコントロールできること、コーナー途中でのステアリング操作とアクセル操作のバランスなど、目からウロコのことばかりでした。何よりも驚いたのは、それまで同じコースで自分が運転するときにコーナー出口でアクセルを開き始めたいと思う時の車の向きとは違い、トムさんの操作ではコーナーの出口のかなり早い段階でしっかりと車が前を向いているのでアクセル全開ポイントを早くできるという点でした。

そのあとは右回り、左回りを交互に周回を重ね、最後はそれまでは4台程度だったものを8台1組で追い抜きありというレッスン。メガーヌより早い車は当然としても、馬力では劣るはずのルーテシアなどにも抜かれていきます。サイドミラーなどで後続の様子を確認して安全に抜いてもらいつつ、自分は自分でなるべく早く走るということは、サーキット未経験者としてはとても新鮮な体験でした。

丸一日、オーバルコースを回りっぱなしというレッスンでは、今まで気がつかなかったことがたくさんありました。Hさんのアドバイスもあって、ロングオーバルになってからは2速と3速を使うのではなく、シフトダウン操作に神経を取られる分をスロットルとブレーキそれぞれの操作に専念するために3速固定で走ったのも良かったと思います。ヒール&トゥーでシフトダウンをすると気分はいいのですが、コーナーの立ち上がり加速を早くする以前にターンイン、コーナー中の操作をどうやるのが安定した姿勢で車を旋回させられるのかということのほうがまずは重要だということに気づいたのも大きかったです。

帰り際、スタッフのYさんから「フロントタイヤが減ったのは、立ち上がりでアクセルを少し開けすぎているからですよ。メガーヌはトルクがあるからそういった操作だとついついスライドしてしまいますから」とアドバイスをいただきました。参加人数を限定しているので、それぞれに参加者に対してインストラクターの目が行き届き、その都度適切なアドバイスをもらえるということが何よりもこのスクールの魅力でした。

当然のことながら一回参加しただけですぐに運転が上達するわけではありませんが、普段の運転の中でも活かせるいろいろな意識づけができたという点でもとても意義がありました。また機会を見て参加していきたいですね。

PS:レッスンの内容を全て一般道で走っているときに復習するのは難しい部分もありますが、まずはピッチングの変化を感じ取る練習を日々行うようにしています。微妙なアクセルのオンオフ、ブレーキ操作で体がどのような車のピッチング変化を感じ取れるのかを掴みつつ、その感度を上げていきたいと思います。

またお目にかかる機会を楽しみにしております。 』

Oさんと愛車のメガーヌRS

シフトリンケージが変わっていてとても興味深かった

もっと乗ってみたいのでまた遊びに来て下さい

※ 写真はOさんから提供してもらいました

第411回 FSWと富士山と食

9月初めのYRSオーバルスクールに集まったルノー達。

前列左から

常連のHさん

今回が初参加のOさん

チーフインストラクター

某独製ハイトルクFR車から乗り換えたMさん

今回がYRS3回目のHさん

後列はスタッフのYさん

コース作りの前の儀式

全国的に天候が荒れているので雨の心配をしながら沼津港

こっちも心配していたら案の定

やっぱり地物のアジは天候不順で入荷なし

アジ刺しとまぐろの赤身丼でお茶を濁したけど

やっぱりピン角の地アジが食べたかったなぁ

8月31日

2019年YRSオーバルレース第6戦を前にレーシングマニューバーの確認

YRSオーバルレースは半径22mの半円を160mの直線でむすんだオーバルで開催

コース幅は14m確保しているからスリーワイドや時にはフォーワイドもどきになることも

(クルマ3台ならべてもこの余裕:高速道路の3車線より広い)

常連のOさんが着てきたTシャツ

ねぇねぇこれって

背中を指差したから

Here I am

って叫んでしまったよ

↓ YRSオーバルレースのルールはアメリカのそれと同じ。予選は2周計測。2列縦隊でローリングスタート。ヒートレースごとにインバートスタートもあり。

↓ 今回はヒートレースを8回やった後でファイナルヒート。ファイナルヒート優勝者はチェッカーフラッグを受け取ってウイニングラン。これもアメリカ式。

一緒に夕ご飯食べるので鋭意片づけ中

左はYRSオーバルレース常連のKさんのルーテシアⅢRS

後ろ向きはYさんのクリオRS

天気予報がコロコロ変わる

一喜一憂してもしかたがないと腹をくくって仰いだ

9月1日朝5時20分の富士山

御殿場に入ってから笠をかぶりっぱなし

富士山の裏では荒れているのかね

クルマの性能を引き出すことができれば

安全に走れるし速くも走れる

YRSオーバルスクールは座学でタイヤの使い方を説明して

イーブンスロットルの走行でピッチングコントロールを練習し

トレイルブレーキングを使った全開走行でヨーイングコントロールに挑戦する

自分が走っていない時は人の走りを見てどんな操作をしているかに思いを馳せる

↓ デモランの後はイーブンスロットルの練習。インベタのラインをノーブレーキで45キロから5キロ刻みに速度を上げていきます。慣れれば60キロで回れます。時間節約のため4台ずつ走行。

↓ イーブンスロットルでクルマを安定させられるようになったらインベタで全開走行。床まで踏み込みます。目一杯加速してトレイルブレーキングを駆使してできるだけ高い速度からクルマを曲げる練習をします。速度が高いので2台ずつ走行。インベタのラインは直線の後に同一半径のコーナーが続くのでアウトインアウトより難易度が高い。

↓ インベタのライン、アウトインアウトのラインに乗せる練習を繰り返した後は、距離を稼ぐために台数を増やして走行。1日が終わる頃には初めての参加者もクルマを乗り換えた人も常連と同じような速さで走ります。ラップタイムの差はストレートラインの速度差でコーナリング速度はほとんど同じになります。

YRSオーバルスクールでは、クルマを動かすための理論を基に、クルマが性能を発揮しやすい状況を連続して作り出すことを目指して練習します。

第410回 YRSドライビングスクールFSW

先週開催したYRSドライビングスクールFSWでのルノー達。

左からAさんのメガーヌエステートGT220

スタッフKさんのルーテシアⅢRS

インストラクターYのルーテシアⅣRSトロフィー

YさんのメガーヌRS

HさんのルーテシアⅣRSトロフィー

TさんのルーテシアⅢRS

富士スピードウエイショートコースを終日走り回るYRSドライビングスクールFSW。朝8時前からコースを歩き、座学でクルマの性能を引き出す方法と避けなければならない操作を徹底し、リードフォローをやって単独走行をやって、同乗走行もやって。最も走った人が計測ラップだけで125周。次いでAさんの123周。1周880mのコースなのでかなりの距離をクルマの挙動を確認しながら一生懸命走りました。

ところで、サーキットを走ってみませんか?

YRSドライビングスクールFSWに参加した人は、とりあえず速く走ることを目標にしています。それは、現代のクルマは実によくできているので速度域によっては運転操作が正しいのか間違っているのかを検証しづらいからです。参加者全員が少しでも速く走ろうとします。すると、最初にクルマの性能をスポイルするような操作をしてはならないことに気づきます。速度域によっては間違った操作をしてもクルマが補完してくれている場合があります。参加した方は全員が自分がクルマを動かしているのか、それともクルマに助けられて走っているのかを問い続けながら距離を刻みます。

サーキットは特殊なところではありません。合法的に日常では経験できない速度で走ることのできる場所です。速くても速くなくても、日常より少し速い速度でクルマを動かそうとすると、機械としてのクルマの偉大さがわかります。優秀な機械としてのクルマを間違った方法で動かしている場合のあることに気づきます。単にクルマを所有するだけでなく、運転操作を通じて高度に洗練された機械を正確に動かすことの楽しさに触れることができます。

なので、サーキットを走ってみませんか?

10月25日(金)および26日(土)の2日間。1日目は広大な駐車場で基本操作の反復練習を行い、2日目に富士スピードウエイショートコースでサーキット走行の練習をするYRSツーデースクールFSWを開催します。愛車の性能をフルに解き放つことができ、運転に一生懸命になれ、クルマを所有する価値を再認識できるYRSツーデースクールFSWに参加してみて下さい。

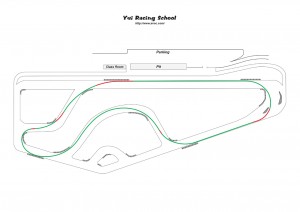

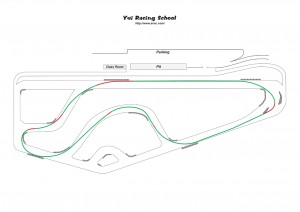

※ 上のイラストはYRSツーデースクールで走る富士スピードウエイショートコースの走り方を示したイラストです。クルマの特性によって走り方を変えたほうが効率が上がる場合があります。なぜそうしたほうがいいのかは、スクールで詳しく解説します。

※ 少し古い動画ですが、富士スピードウエイショートコースを紹介しています。

YRSツーデースクールFSWでお待ちしています。

第409回 懐かしきSCCAクラブレーシング

いつもいろいろな情報をもたらしてくれるスタッフのYさんが、今回はお宝映像を掘り出してきてくれた。

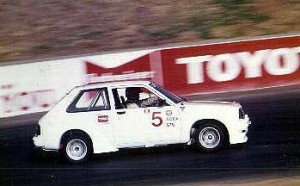

遠い昔の話だけれど、1982年11月にカリフォルニアのリバーサイドレースウエイで初めてアメリカのSCCAレースに参加した。クルマはSCCAの規定に合わせて日本で作ってもらったスターレット。6つあるSCCAのカテゴリーの中のGTクラス。ポテンシャルパフォーマンスからGT5クラスに該当した。翌1983年から本格的にレース活動を始め、アリゾナ州やネバダ州のサーキットにも足を運んだ。

スポーツ・カー・クラブ・オブ・アメリカは当時、CAN-AMやTRANS-AMというプロレーシングとアマチュアのためのクラブレーシングを開催していた。クラブレーシングは賞金も出ないレースだけど、全米一の名誉を目指すことができた。全米を7つに分けたデビジョンでポイントランキング3位までになると、当時は秋にジョージア州にある1周4.06キロのロードアトランタで行われる全米選手権(Run Off)に招待され、各デビジョンの上位ランカーと争うという仕組み。賞金は出ないけど招待選手ということでけっこうな金額のトラベルマネーは出た。

レース経験はないに等しかったけれど、渡米前にクルマ関係のライターをやっていたことと6年間鈴鹿サーキットでコースオフィシャルをやっていた経験が役立ったのだと思う。南太平洋地区で2位になりRun Offへの切符を手に入れることができた。

1983年のSCCA Run Off GT5クラスには自費参加の1名を含む22台が終結した。初めてのサーキットではあったけれど、そこはそれ、短時間でレイアウトに慣れコーナリングスピードを上げていく方法は知っていた。SCCAのGTカテゴリーはチューブフレームが許されているのでユニボディにロールバーを組んだだけのスターレットは重心が高かったけど、それなりに操る方法はあった。

アメリカの家には当時の資料が眠っているはず。だけどコースレイアウトやどうやって走ったかは覚えているけど、予選/レースの記憶はほとんどない。Yさんが見つけてくれた動画を見てみてわかったけど予選は12位だったようだ。一般的にアメリカのレースはローリングスタートで始まる。SCCAクラブレーシングもそう。グリーンフラッグが振られて一斉に1コーナーを目指し、5速全開で駆け上る1コーナーに殺到する。そんなスタートで始まった18周のレース。最終的な結果が6位だったこと全米6位のプラックが貼られた小さな大理石をもらったことは、かなり鮮明に覚えている。

1983年のRun Offを追いかけた5つの映像からなるシリーズのPart4。2時間50分近い長い動画ですが33分10秒付近からGT5クラスのコースインが始まります。古き良き時代の記録です。白いボディに日の丸を模した2本のストライプが入ったスターレットの走りを見てやって下さい。

※ IE(Internet Explorer)でビデオを視聴するのが困難なようです。Chromeやsafari、Firefoxなどのブラウザをご利用下さい

日本にいては考えられないほど起伏のあるロードアトランタ

ボクが走った1983年はオリジナルレイアウトだった

イラストの⑧のシケインはその後追加されたもの

そして国際レースをやるための安全規定に従って大幅な変更があって

今や昔の面影はないようだ

当時日本で行われていたスターレットカップレースの車両をベースにTRDが作ってくれた

車両規則はSCCAのほうがゆるいのでサスペンションは3リンク+パナールロッドから

4リンク+ワットリンクに変更してもらった

1980年代のグレーターロサンゼルスの人口増加で

住宅地になってしまって今はないリバーサイドインターナショナルレースウエイ(RIR)

ターン6のヘアピンを駆け上がる

リバーサイドインターナショナルレースウエイは

1960年代にF1が開催されたし

CAN-AM最終戦の舞台だったし

NASCARストックカーがロードコースで開催された2つのサーキットのひとつ

(もうひとつはワトキンスグレン)

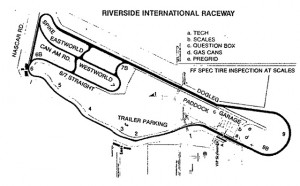

RIRのコース図

いろいろなレイアウトがとれるけどSCCAクラブレーシングはターン7A~7Bを使う

年に一度だけ3時間エンデューロの時だけSPIKEが使えた

1~5までのダブルエッセスは5速全開

FIAやJAF公認コースではありえない

楽しかった

RIRターン7へのアプローチ

坂を駆け上がってクルマが浮いたところがブレーキングポイント

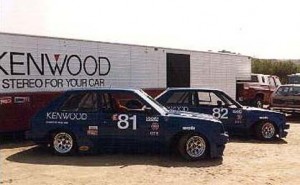

RIRターン7AをTRD USAのカスタマーのスターレットと連なって

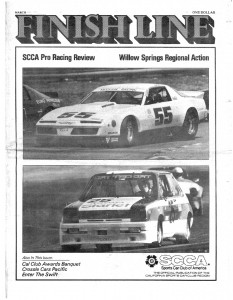

SCCA南太平洋地区の南カリフォルニアリージョンの機関紙の表紙になったこともある

TRD USAのカスタマーにドライビングを教えながら転戦

後ろの45フィートトレーラーにはスターレットを3台収容することができた

85年に子供を授かったので出産費用になってしまったけれど

第408回 交通統計

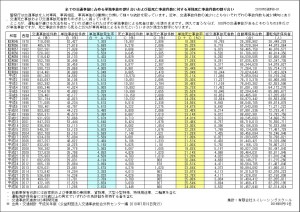

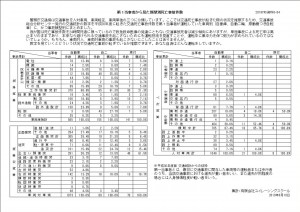

今年も、7月に発行された平成30年度版交通統計から数字を拾ってみた。そこから見えてきたものは...。

・交通事故の総件数、単独事故の総件数、死亡事故件数、単独死亡事故件数、交通事故死者数とも平成29年度より減少している。

・全ての交通事故に占める単独事故の件数は2.62%に過ぎないのだが、総死亡事故件数に占める単独死亡事故発生率は24.93%といぜん高い。

・単独死亡事故にいたる原因の1位は電柱標識家屋等の工作物衝突が35.7%、次いで路外逸脱の23.6%、ガードレール等の防護柵衝突が18.7%。

・平成30年度に起きた単独死亡事故は860件で総交通事故件数のたった0.2%ではあるが避けることができたはずの事故に変わりはない。

表1:全ての交通事故に占める単独事故の割り合いおよび総死亡事故件数に対する単独死亡事故件数の割り合い

表1のpdfファイルダウンロードはこちらから

表2:単独事故件数の推移および類型別単独事故の割り合い

表2のpdfファイルダウンロードはこちらから

表3:単独死亡事故件数の推移および類型別単独死亡事故の割り合い

表3のpdfファイルダウンロードはこちらから

表4:第1当事者から見た類型別死亡事故件数

表4のpdfファイルダウンロードはこちらから

クルマは我々人間の能力を拡大してくれる上、楽しみをもたらしてくれる頼もしい相棒です。畏怖の念を抱きつつ長く付き合い続けたいものです。