第431回 ルノーとの出会いとAさん

先日Aさんからメールが届いた。

「ユイレーシングスクール様 お世話になっております。メール配信登録をしていたAです。車を手放したので今後の参加は見込めません。メール配信及び案内は不要でございます。ありがとうございました。」

Aさんはルノーに乗っていたしボクと同じような歳だと記憶していたので、思わずメールを送ってしまった。

「ユイレーシングスクールのヨシダです。連絡ありがとうございます。送付リストからお名前を削除します。さしでがましいのは承知していますが、クルマを手放したというのは免許証を返納されたのでしょうか。差し支えなければ教えて下さい。」

Aさんが返事をくれた。

「ユイレーシングスクール ヨシダ様 免許は返納していません。先日 高齢者講習を初めて受講し更新しました。おかげ様で5年のゴールドをいただきました。今までルーテシアRSを所有していましたが諸般の事情によりカングーに乗り換えをしました。カングーではユイレーシングの講習会に参加するのは難しいと思います。ユイレーシングの講習会は大変参考になりました。ありがとうございました。ユイレーシングの益々のご活躍を祈念いたします。」

実は、AさんこそボクがルーテシアⅢRSを購入するきっかけを作ってくれた方なので、あつかましくも確認のために再度メールを送った。

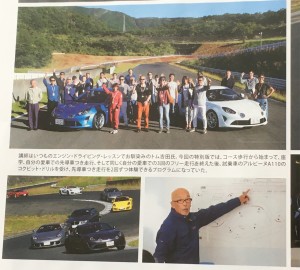

「ヨシダです。返信ありがとうございます。ひとつお聞きしたいのですが、Aさんは一時期トゥインゴRSにお乗りではありませんでしたか。その前はシルバーのルーテシアRSにお乗りで、2010年のエンジンドライビングレッスンを受けられたと思うのですが、いかがですか。たしかAさんのルーテシアRSを見てボクもルーテシアRSを購入したと記憶しています。お手間をとらせますがお答えいただけますか。」

Aさんからの返事にはルノー車の香りがプンプン。

「Aです。その通りです。シルバーのルーテシアRSから白いトゥインゴRSに乗り換えたAです。トゥインゴRSから4ドアが必要になりルーテシアRSシャシースポールに変更しましたがこのルーテシアRSでは一度もレッスンに参加できませんでした。初めての2ペダルで乗り方がよく解らずサーキットに行く自信がありませんでした。車に乗る機会も徐々に減り車庫で眠る時間が長くなったので家族の要望を聞いてカングーになった次第です。今我が家ではEDCカングーとRRトゥインゴゼン(NAでMT)の2台を使用してますがどちらもサーキットを走るのは無理な感じです。MTがやっぱり好きです。」

ルノー・ジャポンからトゥインゴRSを借りていた時期のエンジンドライビングレッスンでAさんに印象を聞かれ、『過不足なくていいクルマです』と答えたら、その年のエンジンドライビングレッスンにはトゥインゴRSで来てくれたAさん。その後ルーテシアⅣRSも買われたようだから、根っからのルノー好き。

AさんがエンジンドライビングレッスンにルーテシアⅢRSに来なかったら終の相棒にめぐり合うこともなかったし、こうしてルノーのブログを書くこともなかっただろうし、Aさんを忘れることはできない。

だから、Aさんに再会するために、Aさんは無理だと言うけれど、カングーかRRトゥインゴで来年YRSオーバルスクールに来てくれるようにお願いした。もちろん無料招待です。Aさん、また遊びに来て下さい。

トゥインゴRSでエンジンドライビングレッスンに参加された時のAさんと

ホント。もう歳だからクルマなんてモノを運べて動けばいい、な~んて好きなクルマを持ちたいという気持ちはさらさらなかったのだけど、AさんのルーテシアⅢRSを見た瞬間にゾクッとしたのを今でも覚えている。フロントフェンダーのルーバーが本物なのに驚き、NAでリッター当たり100馬力と聞いて大いに感動、広いトレッドと張り出したオーバーフェンダーの色っぽさ。大きくなくて重くなくて十分な速さがありそうなこのクルマを手に入れたいと思ったあの日。

あれから9年。先日もガレージから引っ張り出したけど、色あせていないのはもちろん、路面からの情報にあふれ、7500rpmまで回した時の快感。ルーテシアⅢRSとの出会いは人生の幅を広げてくれた。

ボクが『いいよ、いい!』というものだからスタッフのKもYもルーテシアⅢRSを手に入れたし、FRに乗っていた卒業生のFさんもルーテシアⅢRSに。ルーテシアⅢRSに乗っているKさんやTさんやSさんやKさんやSさんがユイレーシングスクールを受講してくれた。ボクもみんなもルーテシアⅢRSの走りに満足。優れた工業製品を送り出してくれたルノー・スポールに感謝。

我が終の相棒はブログの104回、169回、173回、270回、288回、305回に登場しています。まだあると思うのだけど。