仲間が増えたよ !

愛知県にお住まいのFさんは2人のお子さんのお母さん。クルマの運転が好きでサーキットも走るようになったのだけど、もっとクルマをスムースに走らせたいと2015年6月に富士スピードウエイで開催したYRSドライビングワークショップに初めて参加してくれました。

それ以降、YRSドライビングワークショップ3回、YRSツーデースクール1回、YRSオーバルスクール3回、YRSドライビングワークアウト1回、YRSトライオーバルスクール2回、YRS鈴鹿サーキットドライビングスクール2回、YRSエンデューロレース1回と、富士より東にある筑波以外のプログラムのほとんどに参加。 その数、2年半で13回。

今年8月の鈴鹿サーキットドライビングスクールでストレートを駆け下るFさん

そんなFさんがある日突然、きれいな青色のルーテシアⅢRSで現れた。「クルマを買い換えたいからしばらくはスクールをお休みします」と言っていたものだから驚いた。しかも、どちらかというと硬派のクルマに乗って登場したものだから。

幸田サーキットのピットロードにたたずむFさんのルーテシアⅢRS

この日は受講生ではなくユイレーシングスクールのお手伝い

で、RSの仲間が増えるのはもちろん嬉しいことだけど、なぜルーテシアⅢRSなのかを知りたくて聞いてみた。以下はFさんからのメール。

『 もっと前のルーテシアや前身のサンクは知っていましたが、現在のルーテシアに最初に興味を持ったのは、スクールカーのルーテシアRSに座らせていただいた時です。単純にシートと内装の雰囲気の印象ですが、ステキ。走りは、トムさんが運転すればどんな車も楽しそうに動きますから…(^ ^)

その時は、自分が車を買い替えるなど考えてもいませんでした。

常々トムさんからルノーはいいぞという話を聞いたり、トムさんのブログで読んだりしていたので、漠然と、次に車を買えるような事になったらルノーはどうなんだろうと気にはなっていました。トムさんがルーテシアⅢRSを個人で持っておられることもスクールで聞いたり、ブログで見て知っていました。

出入りのお店に今回買ったルーテシアⅢRSが入ってきたと知った時に、ふと気になって、基本スペックを中古車サイトで調べました。

大雑把に言うと自分のBMW318(E46)が1900cc 1.3t で120馬力弱。ルーテシアⅢRSが2000cc 1.2t台で200馬力。ルーテシアの世界の想像がつきませんでした。過給器ではなくNA…。これってすごいことなんじゃないかなと。

慌てて他の、運転の経験がある車のスペックをいくつか調べましたが、200馬力で動かしたことのある車は、山本さんのBMW330でオーバルを数周でした。ルーテシアⅢRS運転してみたいなあ…その時は誰にも言いませんでしたがそう思いました。それが興味をもったきっかけでした。

その後ふた月ほどして、ルーテシアⅢRSを実際に試乗させてもらって、驚きました。とにかく、よく走り、よく曲がり、よく止まる。良い感じにシャープ。ワクワクしました。お金の算段がついていたので即決で探してくれる様にお願いしました。

その前後に車屋さんがしていた話を総合すると、「 純正部品を取り寄せた際に、過去生産モデルでも、対策品の部品が出てきたりするところにメーカーの良心を感じる、車の元々の作りが良く感心した。劣化した部品を交換するなら多少値が張っても純正部品で行きたい。久々にこのサイズの車でワクワクした。乗れば乗るほど奥が深そうだ」 という印象だそうです。

私には、いろいろなひとから聞いた話の全てを実感としてはまだ理解ができませんが、インテリアエクステリア共に好みであったことと、コンパクトなこと、試乗した時の感触で操作系の重さ感、シフトフィールなど気に入って選びました。街乗りでも楽しく運転できます。

今までの自分の車よりパワーがあります。加速感はもちろんのことですが、試乗した時に一瞬にとどめましたが、踏み込んで回転数が上がると車が吠えると感じました。いろいろなことを想像して躊躇しました。

しかし、欲しい!と感じる車が他になく、せっかくユイで運転を習ってきたのだから、チャレンジしてみたいと決めました。

運転を習ってみて思うようになったのですが、コーナーに飛び込む時に、何か起きるか保証はないけれど思い切って飛び込むことが勇気ではなくて、速さを目指そうとした時に、手順を踏めば物理的に大丈夫なんだけれど、感情の方では「怖い」と思ってしまう状況というのもあって、その気持ちを越えることが勇気で、自分の天井を破ることなんじゃないかと。

それがどういうことか、簡単ではないと思いますが、チャレンジしてみたい。8月にユイのスズカフルコースのスクールに参加した時に怖さと共に初めて実感として感じた思いです。

その後、ルーテシアⅢRS に乗るほどに、知るほどに、車のスペックに追いつくには、頭も体も勇気も不足と感じますが、精一杯やってみようと思います。

まずは借金の返済から!泣笑 』

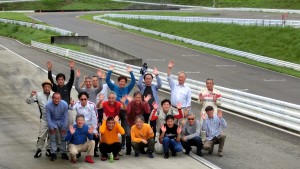

写真右端がFさんご夫妻

そう、この日は幸田サーキットドライビングスクールを受講したご主人のつきそい

そう、ご主人がこの日サーキットデビュー

スクールの合間にFさんにルーテシアⅢRSで走ってもらった。借金が残っているそうなのでタダで。(笑) まだルーテシアⅢRSの美味しいところは使えてないけど、そんな簡単にできては面白くないし、ルーテシアRSはそんなに薄っぺらくはないから。

そのFさんから。 『 幸田サーキット、昨年くらいからずっと気になっていて、WEBサイトで調べていて、行ってみたかったサーキットでした。もっと早くチャレンジしてみれば良かった。楽しいです。1コーナーから3コーナーをどう走るか、バックストレートからブーメランカーブの走り方は?Aコーナー立ち上がりから最終コーナーをどう走る?などなど。もっと走ってみたいです。

筑波のスクールは経験がありませんが、以前、ユイレーシングスクールのツーデースクールでフジのショートコースを走りました。

いつものP2の練習に加えて、ひとつのコースをトータルで指導を受けたことで、後日、事あるごとにそれを振り返って考えたりもできて、他のコースに初めて行った時にも、いつものコースに戻った時にも、その経験が生きてくる実感を持ちました。その実感はユイへの参加回数を重ねるごとに増してきました。

具体的にいうと、ブレーキング、トレイルブレーキ、イーブンスロットル…そういうものをサーキットの中でどう使ってどう当てはめて行くかを考えたり、最初は間違ったとしても、正解を知ることで、それがなぜかを知ることで、少し古い言葉かも知れませんが、アハ体験、脳内革命が起きて、どんどん面白くなっていきます。アンダー地獄に陥っていたユイ受講前がずいぶん遠い昔に思えてきます。

地元でユイのスクールが実現します。楽しみです。走れなくてもスタッフでお手伝いできるようにと思っています。 』

ステキな相棒を手に入れましたね、Fさん。

◎

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

実はFさん。初めて参加した時にユイレーシングスクールを選んだ理由を聞いたら、「主人に勧められたので」と。

今回、ユイレーシングスクールを勧めてくれたその本人が受講してくれたので感想をお願いした。少し長くなるけどFさん夫妻のクルマ観、運転観。

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

まずは、夫婦揃ってありがとうございました。私も五体満足で、五十路に突入しました。

サラリーマンが分不相応と思いつつ、それでも念願だったFerrari328gtbを手に入れて5年が過ぎました。

私は昔からドライブが好きでしたので、いつまでも運転を楽しみたいですし実際、他のヒストリックFerrari乗りの方からはドン引きされるほどの頻度で普段から乗ってます。使わないと調子が悪くなるんですよ…当たり前なのに…何台も欲しい車をチョイスできる人達には解らないみたいです。

経済的に何年維持できるのか正直見当も付きませんが「思うように動かせなくなった…」を言い訳に降りたくはありませんし「峠に刺さった!」なんてのは、まっぴらです。だからと言って飾っておくつもりもありませんし(そもそも飾るほどの家でもない)

自分の今の運転には、それはそれで満足はしていますが自分の引き出しが多ければ多いほど、どんな状況にでも対応できるのは間違いないわけで、せっかくのクルマを痛めつけて速く走るのではなくちゃんと走ることで「傷めずに速く走る」のが今の私の理想です。

「乗るのも大変そうなクルマをまわりの流れを妨げず、実際は楽に運転するジジイ」になりたい、と昔から思っています。

スクール、とても楽しかったです。初心者にはコースが複雑すぎて、考える事・操作することが一定にならずその場その場ですべての正解が見えぬまま(当たり前ですよねぇ、イメージのラインをトレースできないのはそこに至るまでの操作がきちんとできていない…しかもひとつ出来れば別のことがおろそかに…)答えを味わえなかったのが正直消化不良なのですが、いろいろな経験が出来たこと。それ以上にお手本を目の当たりに出来たことは、とても有意義な一日でした。悶々と走るだけではなく、疑問点が出た段階でもう一度同乗していただければよかったなぁ…と反省もしてます。せっかく参加者が少なかったのですから…

私の中で昔からPorscheは「売られた喧嘩を買う男のクルマ」っていう勝手な印象があってそれは今も変わらないのですが、乗り手にしっかりと答えてコーナーを立ち上がっていく姿は傍から見ていても「スポーツカー」ですもの。

でも「Ferrariは弱っちいお上品なスーパーカーだから…」って車のせいにして何も考えず金持ちぶってのんびり転がしてるのは、私にはつまらないです。いつか余裕があれば、328で富士のスクールに行ってみたくなりました。

どう考えても、サーキットのコースよりもオーバルの方が単純にブレーキングからターンインへの荷重移動やその先のタイヤ4輪の接地面をどこまで理想的に使い切ってラインに載せれたかの答えが「コーナーの脱出速度」に手っ取り早く現れますから。30歳のリアヘビーなMR車は、丁寧に乗らないと前荷重もちゃんと載らないので苦労もしますが、ボケ防止と思って楽しんでいます。全編、あのペースでスクール受講はクルマの車齢からは厳しいでしょうが結果的にそれに近いペースでも「クルマを傷めずサラッとこなせる運転」を身につけたいです。

実は昨日、幸田サーキットに忘れ物をしていたので受取に行ってきました。近場の特権ですねぇ。筑波なら途方に暮れますもの…

晴天の土曜日の昼下がり、カリカリにいじり倒したマシンがギュインギュイン走ってました。どれだけの人が 「その車の実力の全てを引き出して導き出したタイム…」 なんて眺めてました。

くるまをいじる楽しみは、それはそれで有りなのですが、日本ではサーキットでタイムを出す=「タイムを手っ取り早くカネで買う…」って風潮に、私には見えてしまいがちです。何となく敷居が高くなってて…

「此処から先の2秒はコーナー脱出の時のトラクションを逃げないようにするためにこのデフとタイヤを…」なんて感じに車屋が、わざわざ敷居を上げてきてたような…わざわざスイートスポットを狭くして、難易度を上げて凄いこと的な空気感を作り上げる様な…

まぁ実際、それをしなくても費用はそれなりにかかりますが…(苦笑)

そのクルマでしか実現できない2秒はそのクルマだけの物ですが自分のドライビングを少し見つめ直して詰める2秒はこの先のどのクルマででもできるものですからねぇ。せめて人生を折り返す前までに気がついてほしいですねぇ…(笑)

幸田サーキット自体もはじめて行った場所だったので、レイアウトも全くイメージ出来ないサーキットでしたが、曲がるクルマには楽しいレイアウトでしょうねぇ。スクールを何度か受講されてる人には楽しいのでは…

私個人では、Aコーナーの入りが全く揃わなかったので当然脱出も揃わず、その先の右コーナーにきれいにイン側に寄れず最終コーナー手前左複合がグダグダになり、結果的に最終右コーナの脱出速度も方向も揃わず、当然1~2コーナへのコース取りからブレーキングへの…

考えてみれば、毎回Aコーナーの先から仕切り直して同じ速度でライントレースをし直せば、もっと早くに1~2コーナーのブレーキングからの荷重移動がつかめたかも…(涙)タイヤの状況変化もハッキリ理解できたかも…(汗)そこが、初体験のド素人って事ですよねぇ。最後に乗ったヨメのルーテシア、AT車みたいに3速ホールドで乗ってましたもの…もったいない!

趣味らしい趣味を持っていなかったヨメが、紆余曲折ありながら、それでも普段から乗っていたMT車の運転を「趣味にしたい…」と言い出し、普段から我が家のクルマの面倒を見ていただいてる車屋の親父に「とりあえず近場のサーキットでも行ってみたら?」って言われた…なんて聞いてたうちに家事の空いた昼下がり、一人で西浦サーキットに通うようになり、あれよあれよと鈴鹿サーキットのSMSCに入会してサーキットに高速代まで掛けて通うようになった頃から「いやいや、どうせ金を掛けて行くなら…」と、当時(今もたまには…)読んでいたENGINE誌に掲載されている筑波でのドライビングレッスンが実は多少近い富士でも開催されているのを知り、ヨメに勧め続け、実際に通うようになるまで2年近くかかりましたが、その一介の主婦であるヨメも既に3年ほどお世話になってるわけですねぇ。

本人の人生の中で今まで殆ど言ってこなかったワガママを、久しぶりに言ったのが「ルーテシアの購入資金の相談」だったことは、彼女の本気度がわかって素直に嬉しかったですし我が身の所得の低さを情けなくも思いましたが変な峠道を攻めて、人さまに迷惑をかけることになる前に真っ当(?)なドライビングの本質をご教授頂き、普段の乗り方も明らかに変わり違う出費が伴わなくて良かった(謎)と常々思いますし、マトモな思考でドライビングを楽しむ姿を観ていると「私の薦めは間違いなかったなぁ…」と自画自賛している次第です。(爆)

来年のいい目標がひとつ出来ました。ありがとうございました。