第262回 だめだこりゃ

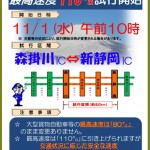

新東名の森掛川ICと新静岡ICの間で制限速度が110キロに引き上げられた11月1日夜。栗東ICから名神に乗り、新東名経由で御殿場ICに向かった。

高速道路を含め、一般に日本の制限速度は道路環境を考慮しても遅いと思っているから、果たして森掛川ICから先の流れがどうなっているかと大いに興味があったのだが。

森掛川ICから先には電光式の掲示板が増えていた

写真では見にくいけど

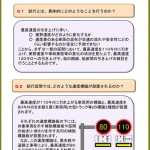

例の丸い制限速度の標識が80と110のふたつに

ただ80の下に「大型等、三輪、けん引」だけの補助標識

110の下には「大型等、三輪、けん引を除く」だけの補助標識のマヌケ

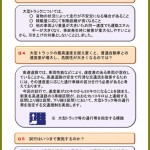

もとより速度抑制装置がついた大型トラックが同じ速度抑制装置のせいで速度を上げられない大型トラックを追い越そうと追い越し車線に出てくるのが高速道路の流れを阻害する最大の要因なのだが、この夜も深夜ほどトラックが多いわけでもないのに相変わらず追い越し車線を占拠する大型トラックが後をたたない(彼らには彼らの事情があるのはわかるが、それは別の話)。

追い越し車線は110キロで走ることが許されたというのに、これでは速度差が大きくなっただけに流れがむしろよどむ可能性、つまり速いクルマと遅いクルマが交錯する可能性が高まり効率は悪いは、危険度も増すではないか。

1年間試行を続けるらしいが、せっかく制限速度を110キロに引き上げ、さらには120キロ制限も視野に入れているというのだから、80キロ車両と110キロ車両の高速道路における住み分けをもっと明確に法制化して取締りを強化すべきではないのか。少なくとも2車線区間でも3車線区間でも80キロ車両が追い越し車線を走ることがないように徹底すべきだ。

※ 追い越し車線を「私は安全運転をしています」と言わんばかりに追い越し車線に居座る普通車の動向については、110キロに引き上げられたのを期に改めて注視したいと思っている。

制限速度の標識ほど多くはなかった電光掲示板

写真では見にくいけど

[110キロ試行区間]

[車間距離厳守]

とある

それに、『物流と移動の利便性を向上させる』ために制限速度を引き上げたと主張するのであれば、平行して、もとは3車線で建設しながら2車線しか使ってない区間を早急に本来の使い方に戻すことに手をつけるべきではないのか。

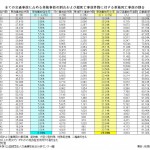

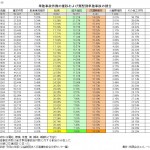

静岡県警はつつましく告知しています。

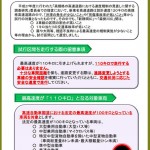

静岡県警がpdfファイルで用意した『最高速度110キロ試行』のパンフレット全4枚。

画像は静岡県警のpdfファイルをコピーしました。

◎