第582回 20余年ぶりに味わう

日本に戻って間もなく。1999年12月にユイレーシングスクールを立ち上げた直後のこと。当時の財団法人日本オートスポーツセンター前川理事の依頼で筑波サーキット公式ドライビングスクールを始めることになった。いろいろ調整して2000年は4月を皮切りにコース2000で7回、2001年から2003年までは午前中ジムカーナ場+午後コース1000のプログラムで計46回、年平均22回開催したから、筑波サーキット公式ドライビングスクールでサーキットデビューした方や筑波サーキットのライセンスをとってスポーツ走行にいそしんだ方も多いはずだ。それ以降サーキット走行に目覚め(❓)、今もユイレーシングスクールに通ってくれているOさんのような方も少なくない。

たしか筑波サーキットでスクールを始めた頃だから2000年か。サーキットにほど近い、当時は何もなくあたり一面畑だったところにラーメン店がオープンした。周囲で食事するところも限られていたので何度か利用したことがある。その後、筑波サーキットでスクールを開催する機会が減りその店の前を通ることもなかったのだけど、先日昼間に筑波サーキットに行くついでがあったので、谷和原ICを降りる時にはきっぱりとここのラーメンを食べることに決めていた。

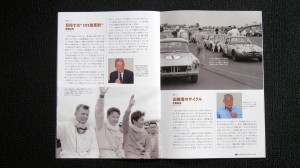

写真はふつうのラーメン

味付けした葱をのせたネギラーメンが人気で美味しいのはわかってるけど

最近は食が細くなって断念

背油を振りかけるのだけどくどくなくてスープにコクがある

20年前の味を覚えているわけではないけれど美味しく美味しくいただいた

エンジンドライビングレッスンやYRS筑波サーキットドライビングスクールの時は

水海道に前泊して早朝にサーキット

スクールが終わるととんぼ返りが続いているのが残念

機会があればまた食べたい一品でお勧めです

※写真はGoogleストリートビューから拝借