第570回 ルーテシアⅢRS ブレーキパッド交換

ボクの終の相棒に触発されてルーテシアⅢRSを購入したスタッフのYからメールが届いた。

——- ここから ——

今の愛車(ルーテシア3RS)に乗り始めてから丸3年が経ちました。普段の足から、サーキット走行まで大活躍しています。3年間でオドメーターは43000km進みまして、トータルではそろそろ17万kmを迎えます。

フロントブレーキパッドは消耗度合いを常に確認していましたが、ついに使用限界が来たと判断しまして、トムさんにご紹介されて以来、オイル交換等でお世話になっているルノー滋賀栗東店で交換することにしました。

店長:井上さんにお願いして装着前の純正新品を撮影。(写真1)

摩擦材の厚さは10mm程度。

純正部品の品番は77012-08218でした。

取り外したお古のパッドです。摩擦材はおよそ1mm程度の残りでした。(写真2)

角度を変えて。(写真2A)

ぎりぎりまで使う努力をしていましたが、交換タイミングが少し遅すぎましたかね?

新品交換後の様子。(写真3)

ホイールとブレーキローターの隙間にカメラを入れてパチリ。

第569回 900回と17,218名

延ばしのばしになっていた集計を終えた。

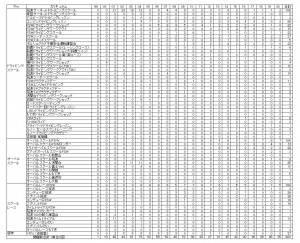

1999年12月9日の開校以来、昨年末までにドライビングスクールとスクールレースをちょうど900回開催し延べ17,218名の方に受講していただいた。ユイレーシングスクールの訴求はWebサイトとメールマガジンのみだから、ユイレーシングスクールを見つけ出して受講してくれた方々には心から感謝している。

昨年はコロナ禍でYRS鈴鹿サーキットドライビングスクールをはじめいくつかのスクールを中止にしたけど、それでも最終的に25回の座学を行うことができた。それぞれのドライビングスクール/スクールレースを開催し21歳から78歳までの延べ352名の方が参加してくれた。78歳のYさんは今年のYRS鈴鹿サーキットドライビングスクールに申込んでくれている。ハンドコントロールのクルマでサーキットを走り続けるNさんも鈴鹿に来てくれる。 嬉しい限り。 若い人もどんどん来てほしい。 ユイレーシングスクールはまだしばしの逆風に負けず邁進中だ。

1999年~2020年ユイレーシングスクール開催数サマリ

1999年~2020年ユイレーシングスクール開催数サマリ(ダウンロード用pdfファイル)

1999年~2020年ユイレーシングスクール参加者数サマリ

1999年~2020年ユイレーシングスクール参加者数サマリ(ダウンロード用pdfファイル)

ルノーにお乗りの皆さん。ユイレーシングスクールでクルマの運転を楽しみませんか❓ お待ちしています。

4月10日(土)開催 YRSオーバルレースFSW開催案内&申込みフォームへのリンク

4月17日(土)開催 YRSオーバルスクールFSW開催案内&申込みフォームへのリンク

5月8日(土)開催 YRSオーバルスクールFSW開催案内&申込みフォームへのリンク

5月9日(日)開催 YRSオーバルスクールFSWロンガー開催案内&申込みフォームへのリンク

5月17日(月)開催 YRS鈴鹿サーキットドライビングスクール開催案内&申込みフォームへのリンク

5月27日(木)開催 YRS+エンジンドライビングレッスン開催案内&申込みフォームへのリンク

第568回 見過ぎない

2014年4月にアップした 第97回 目線×視野=情報処理速度 で目線の持っていき方について書いた。ぜひ最初に目を通してほしい。

先日、ある番組で卓球の選手がどこを見て飛んでくる球を打ち返しているのかに触れていた。卓球の試合の中継だと卓球台の長方向をとらえるので選手の目線を確認することができないけど、番組では横から撮っていたので興味深いシーンが見られた。

飛んできた球を打ち返す直前

この目線

違いは目が見開かれていることだけ

(画像上の文字「ダリ」上方の白っぽい帯が球筋)

何本も何本も次から次へと飛んでくる速い球を打ち返す

MCが打ち返すコツはと聞くと

見過ぎないことが秘訣と

(画像はTBSテレビの画面を撮影したもの)

的に命中させるために的を凝視して矢を射りたい。飛んでくる球を的確に返したいから球を見ながらラケットを振りたい。と、ふつうなら思うだろう。

でも、その道の達人は見ているようで見ていないのかも知れない。まるで意識の中に映像ができていて、もはや道筋が見えているかのように。

(画像はFIA-WRCからキャプチャ)

そう言えば、F1パイロットをして彼らの走りはすさまじい、と言わせるWRCのドライバー達も、ものを見ているようで見ていないような。目は宙をさまよい、薄く開けた口からは脱力感がにじみ、滑りやすい細い道を時速100マイルで走っていると想像することは難しい。

時間がある時にでもWRCの車載動画やドライバーの顔を向いたカメラ映像をYouTubeで探してみることをお勧めする。例えば、

(動画はFIA-WRCからキャプチャしたもの)

もっと長くドライバーを映しだした映像がたくさんあったし、それらは上記の映像と異なり運転席の前からドライバーのアップを撮っていたので、それらを見ると彼らの表情がよくわかって情報収集のやり方が想像できるのだけど、うかつにもURLを控えていなかったのが残念。

第567回 千分の1秒

ユイレーシングスクールの卒業生で、おそらくユイレーシングスクールのスクールレースにOさんに次いで最も多く参加したTさんが教えてくれた動画がしびれる。タイトルをつけるとするならば、The closest finish ever! になるだろう。なにしろ1位と2位の差が0.001秒なのだから。

※1分の動画です。ぜひ最後まで見て下さい。モーターレーシングがクルマを使ったスポーツだと納得できます。

アメリカのレースはいい。参加する人も見る人も大いに楽しめる。規則の設定が絶妙なんだな。ひょっとすると、最も楽しんでいるのは主催者かも知れない。

話は飛ぶけれど、1996年のデイトナ500マイルレースの時にインタビューした当時NASCARマーケティングディレクターのブライアン・フランス元NASCAR CEO兼会長にインタビューした時の話が忘れられない。

「トム、我々は単に自動車レースを開催しているのではないんだ。クルマを使ってはいるが、ボールゲームズを上回るエンターテイメントを提供できるように努力しているんだ」。アメリカのスポーツと言えばフットボール(NFL)、バスケットボール(NBA)、野球(MLB)にアイスホッケー(NHL:球技には含まれない)が人気だけど、当時すでにNASCARが統括するウィンストンカップ(現モンスターエナジーカップ)はそれらボールゲームズの視聴率を凌駕していた。「事故が起きてもいいんだ。ドライバーが怪我さえしなければ。それを見に来る人が大勢いるのだから」とまで言い切る迫力にタジタジだったことを覚えている。

ユイレーシングスクールのスクールレースはエンターテイメントとは呼べないけれど、どこを目指してどういう仕組みを作るか、アメリカから学んだことは多い。

第566回 高齢者と運転

高齢者の事故のニュースが絶えない。高齢者ばかりが事故を起こしているわけでもあるまいし若者だって、と公益財団法人交通事故総合分析センター発行の交通統計の最新版を開いてみた。

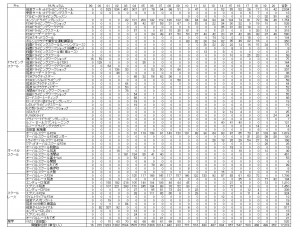

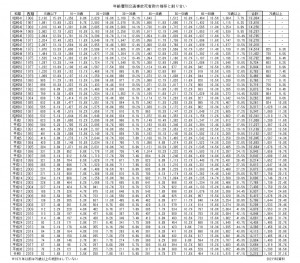

自分なりに理解を進めようと作ったのが次の表。本来ならば交通事故件数でまとめるべきなのだろうけど、ここは悲惨な事故に至った例に注目するために1966年から2019年まで年齢別の交通事故死者数を集計してみた。そして、そこには驚くべき数字が現われた。

令和元年版交通統計によると、2019年の交通事故死者総数3,215人に対して70歳以上の死者数が1,515人で、実に47%を占めることが判明。交通事故で亡くなる人の約半分はお年寄りだという現実を突きつけられた。

下の表にあるように、2010年には70歳以上の人口が全人口に占める割合が16.5%だったのに対し、2020年には22.6%に3割増加。80歳以上の人口になると6.4%から9.4%へと実に4割も増えている。高齢者人口が増えたことも数字を押し上げた要因のひとつだと思うけど、高齢者の入り口に立つ身としてやるせない。

左の表を印刷するファイルをダウンロードできます

《年齢層別交通事故死者数の推移と割り合い》 pdfファイル (A4横位置2枚)

総務省統計局が発表している最新の数字から作表

2020年の年齢階層人口を基に2010年と比較

70歳以上の人口は対2010年比で3割

80歳以上の人口は4割超も増加している

人口が増えたのと交通事故死者増加の因果関係は果たして

警察庁が発表している2019年の免許所得者数は82,158,428人。その年、原付等の2輪車や特殊用途車まで含めると91,383,268台の車両が走り回っている。警察庁が把握している同年の交通事故の総件数は381,237件。負傷者数は461,775人。交通事故件数自体が年々減少しているし、交通事故を起こす可能性は限りなく低いように思えるけれど、決してゼロになるわけではない。誰にでも事故を起こす可能性はある。

高齢者の仲間入りをした身として自分にできることは事故を起こさないように運転することぐらいしかないのだけど、ふだん、他の高齢者の運転を見ていると「この人は運転に集中していないな」、「この人はなにげなく運転しているな」、「この人は横着をきめているな」、「この人は我が儘すぎるな」等と思うことが多い。総じて高齢者ほど結果的に運転をなめている人が多いように思えるのは残念だ。

リタイアしたであろう老夫婦が横を向いてしゃべりながら運転しているのを見ると、事故を起こさなければいいけど、と思わざると得ない。

第565回 YRSツーデースクールFSW

コース作りの前に

まだ早いとは思ったけど桜の名所に

蕾は膨らんでいたけどね

今年は見られるかな

金曜日

夕方から雨

土曜の雨量を心配しながらパイロンを並べて

午前中のブレーキ、スラローム、フィギュアエイトが終わって

オーバルコースに変更

イーブンスロットルの練習から

滑りやすい路面でフロントが逃げないように

リアタイヤに意識的にスリップアングルをつける操作を見学してもらう

予報によると雨は上がるはずだったけれど

結局1日目は終日降られることに

日曜日の朝7時

FSW東ゲートをくぐって坂を上っていくと正面に

刻々と変わる雲の影に見とれて

ストレートの斜度は5度ですと言っても実感がわかないけれど

自分の足で立つと結構な下りであることを認識

コース上のアクティビティの最初はリードフォロー

間隔をあけずに前のクルマの真似をして

徐々にペースを上げて

最後はそれなりのスピードで

慣れている人でもいきなり単独で走るとペースがつかみにくいもの

リードフォローはサーキットを走るリズムをつかむのにうってつけ

ペースに乗ればあとは細かな修正だけですむ

リードフォローの後は単独のラッピング

同乗走行をはさんで短いセッションを繰り返す

Nさんがストレートを駆け下る

昼休みに足を延ばせば

雪がいっぱい積もっているのがわかる富士山の姿が

とにかく疑問があったら先送りしない

走りながら考えていては操作が遅れる

セッションの合間にとことんイメージを養う

ルーテシアⅣRSからルーテシアⅢRSに乗り換えたYさん

YRSツーデースクールFSWの常連

いい音を響かせて走っていました

WさんもYRSツーデースクールの常連

三重県甲賀市から駆けつけてくれます

今回は土曜日に走ったメガーヌのHさんがクルマの調子がいまいちで早退

四国高知から毎回来てくれるIさんが急遽仕事で欠席

ルノー仲間ふたりだけのスクールに

この日最後のチェッカー

速く走ることで操作が適切か検証を続けた2日間200キロ弱

間違いなくドライビングパフォーマンスが向上します

第564回 YRSツーデースクールFSWとNさん

昼休みに

岐阜から参加してくれたNさんのクルマの周りに集まって記念撮影

Nさんはハンドコントロールのアルファロメオ・ジュリアを駆り

1日目の雨もものともせず2日間果敢な走行を見せてくれました

鈴鹿、富士、岡山国際、筑波、茂木、菅生の走行経験があるNさんは

他にもハンドコントロールのポルシェGT3RSとヤリスGRをお持ち

昨年10月のエンジンドライビングレッスンにはポルシェで

昨年暮れのYRSオーバルスクールFSWにはヤリスで走りにきてくれました

こういう言い方が失礼だとは重重承知しているけど、Nさんの走りを見ていて人間のすごさと、人間の思いの強さを感じたと正直に書いておきたい。

Nさん また遊びにきて下さい。待ってます。