アメリカンモータースポーツの頂き 長文です。よろしかったら最後までお付き合い下さい。

小林可夢偉選手がNASCARストックカーレースに参加した。ニュースでも紹介されテレビでも大々的に放映されたからご存知の方も多いと思う。

簡単に言うと、アメリカにはストックカーレース、ドラッグレース、インディカーレースの3つの大きなレースシリーズがある。この順に人気度が高く、すそ野まで含んだ競技参加人口が多く、またカテゴリーも日本では想像もつかないほど多く従ってシリーズ全体の開催数は多い。今回可夢偉選手が参加したNASCARカップカーレースはストックカーレースのトップカテゴリーだ。つまりアメリカのモータースポーツにあって頂点に君臨するレースシリーズだ。今回はインディアナポリスレースウエイのロードコースでのレースだったけど、可夢偉選手にはぜひつばぜり合いの連続のショートオーバルや大迫力のスーパースピードウエイのカップレースにも挑戦してほしいと思う。今年もカップカーレースは年間36戦もあるのだから。

しかしながらその昔。アメリカ的なオーバルレースやストックカーレースが日本では馴染みのないものであったことも事実。1990年代終わりには日本で唯一のスーパースピードウエイとしてツインリンクもてぎがオープンすることが決まっていたし、NASCARストックカーレースを招聘することも織り込み済みだった。アメリカに住みストックカーレーシングのお膝元にいたクルマ好きとして、なんとかカップシリーズの実体を少しでも日本に伝えたいとCG誌に寄稿した。時は流れ、記事にしたのは1993年のことではあるが。

※ この記事を読むことのできるpdfファイルを用意しました

当時も今もアメリカを代表するスポーツではあるけど、レーシングカー作りの技術も進歩しNASCARのレギュレーションも変わったから、記事の内容は現代のカップカーと異なる点は多いことをお断りしておく。それでも記事にあるカップカーが、1980、1990年代にまぎれもなくアメリカのモータースポーツをけん引していたことは間違いない。

※ 写真はユイレーシングスクール卒業生のFさんが保存していたカーグラフィックのバックナンバー1994年10月号、『アメリカンレーシングスクール体験入学記 280Km/hのコーナリングにしびれる』の頁を撮らせていただいたもの。

※ こちらから記事中のリード、ネーム、注釈をpdfファイルで読むことができます

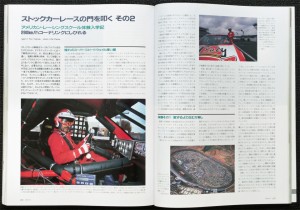

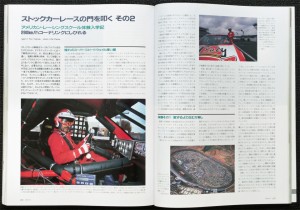

以下は記事から写真の抽出とキャプションを文字起こししたもの。

念願かなってカップカーのシボレー・ルミナのコクピットに座る.ストックカーのドライビングポジションはたいていの場合こんなもの.窮屈そうに見えるかも知れないが,これが微妙な操作を可能にする秘訣.ペンスキー・チームのラスティ・ウォレスなんてもっとステアリングホイールに近い.手前に見えろ箱はラップタイマーで,上級クラスでインストラクターが横|こ乗った時|こ生徒を監視するためのもの.ドライバー横のセーフティネットはアメリカで全てのレースに義務づけられる.安心感が増すと同時に,それらしい雰囲気で身がしまる思いがする,

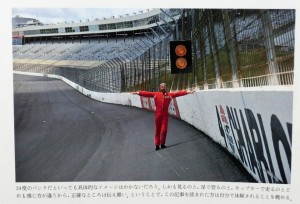

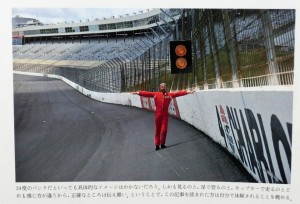

24度のパンクだといっても具体的なイメージはわかないだろう.しかも見るのと,足で登るのと,カップカーで走るのとどれも感じ方が違うから,正確なところは伝え難い.ということで,この記事を読まれた方は自分で体験されることを薦める.

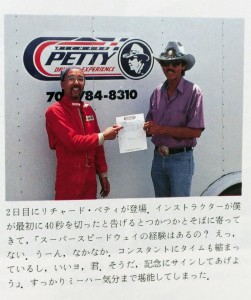

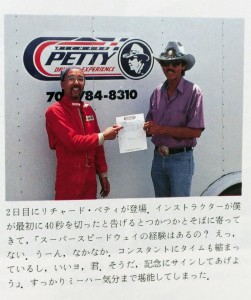

2日目にリチャード・ペティが登場.インストラクターが僕が最初に40秒を切ったと告げるとつかつかとそぱに寄ってきて,「スーパースピードウェイの経験はあるの?えっ,ない.うーん,なかなか.コンスタントにタイムも縮まっているし,いいヨ,君.そうだ,記念にサインしてあげよう」.すっかりi-ハー気分まで堪能してしまった.

リチャード・ペティがどんな人なのか調べてみて下さい

それとデイル・アーンハートも

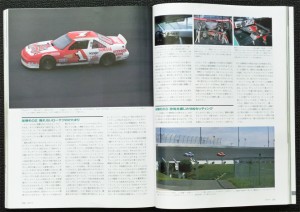

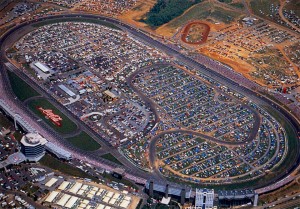

カップカーに窓から乗り込むのを一度はやってみたかった.ピットウォ-ルに設置されているのは夜間照明用ライト.影を作らないために,反射角度を任意に変えられる鏡を持つ間接照明である.同様のライトはコースの全周にみられる.シャーロットモータースピードウエイは世界で初めて,ヘッドライトなしのナイトレースを可能にしたレース場だ.

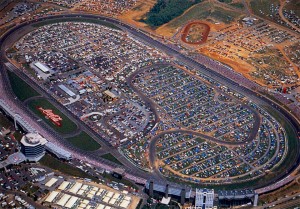

これがシャーロット・スーパースピードウェイ.トライオーバルを舞台にしたストックカー・レースはオーバルトラック・レーシングの頂点こ位置している.

(CMS photo)

270km/hでパンクを駆け抜ける.傾斜角24度のバンクでは速度が上がるほどに視野が狭くなるのを実感する.本来なら相当の横Gがかかるはずなのだが,ショートトラックより感じない.パンクでは縦Gと相杖されるのか.それでも速度を上げるほどにヘルメットが重くなる.

特別に許可を得て,カメラマンを助手席に押し込んで撮ってもらったのがこのカット.写真では緊迫感が薄れるが,いやでも壁が目に入ったというカメラマンは青い顔をして降りてきた.速いラップだと瞬間的にだが,ウォールから50cmまで寄ることになり,あまり気持ちのいいものではない.

カップカーの5.8lのV8ブッシュロット・エンジン.タイアがエンジン・ベイに露出したチューブラーフレームの有様がわかる.エンジンはフルチューンではないが,それでも600馬力強.優にリッターあたり100馬力を超す実力を備える.

簡素なコクピット.エキパイの熱を遮断する断熱パッドが床に敷かれているが,それでも右足は赤い痣が残るほど熱い.かつてペティがウェスタンブーツで乗っていた理由がわかった.シフトレバ-のストロークはとんでもなく大きいが,一旦走り出したらギアチェンジする必要はない.

講師のあとについてパンクを走る.この距離だと前車をウインドシールド越しに捉えることができるが,この倍だとバンク通過中は視界から消える.講師用のカップカーはペティプルーに塗られたポンティアック.92年までリチャード・ペティ白身が乗っていた車そのものだ.

左側のタイアを比べると,前輪に明確なポジティブキャンバーがついているのがわかる.レーシングカーはすぺてネガティブキャンバーが似合う(注9)と信じていると大間違い.後輪はリジッドアクスルだからキャンパーはゼロとして,シャーロットでは前輪に3.5度ものポジティブキャンパーがつけられる.

今回使われたカップカー用のタイア(メイクはグッドイヤー).アウト側用はイン側用に比較してコンマ5インチ直径が大きい.つまり左右のタイアの外周の差は約1.5インチだという.インナーライナーを持つ二重構造のタイアが義務付けられているので,ホイールにはエア注入用パルプが2本ある.

カップカーを頂点としたアメリカのモータースポーツのルーツでもあるストックカーレーシング。そのピラミッドの大きさを伝えたいと寄稿したこともある。 ブログ 第274回 遠い昔の思い出 2 CG誌1994/3号 ストックカーレースの門を叩く/アメリカンレーシングスクール体験入学記

【独白】

1980年秋から米国トヨタのOさんとアメリカでトヨタがモータースポーツ活動を行うための準備に入った。それまで得た知識を総動員して最も現実味のあるIMSA(インターナショナル・モーター・スポーツ・アソシエーション)のGTUクラスへの参入を提案し採用された。並行してSCCA(スポーツ・カー・クラブ・オブ・アメリカ)のクラブレースに参加を認めてもらうためにトヨタ車のホモロゲーション(車両認定)の取得に奔走した。

ラリー以外のモータースポーツ活動を一切していなかったトヨタが初めてアメリカでレースに打って出るというので期待は高く、米人の間では当然NASCAR参戦を希望する声もあった。しかしこの時代、アメリカのビッグ3以外がアメリカンオリジナルのストックカーレーシングに参加することは絶望的に不可能だった。それは、NASCARに参加の打診をした時の回答が、「トヨタはOHVエンジンを作っていないだろ。NASCARに参加するならOHVエンジンを作ることだ」だったことに集約されていた。吸排気効率を向上させるためにOHCからDOHCへの進化が当たり前の日本の技術に対するホームタウンデシジョンのようなものだった。

そんな時代があり、NASCARもアメリカのモータースポーツも様変わりした。個人的にはトヨタがNASCARカップレースで勝ち、日本人ドライバーがカップレースに挑戦する。あの時代からすれば考えられないことだ。そして自分にとってアメリカを初体験した1976年以前の日本と、アメリカのあの時代、そして21世紀の日本を経験できたことは大いなる学びがあり、そこから得ることができた幸せを今かみしめている。