第754回 Wさんとユイレーシングスクールの22年間

ブログ第397回ユイレーシングスクールとWさん や 第656回ルノーを楽しむ に登場してもらったWさん。11月頭に初めて開催したYRSトライオーバルスクールFSWに、今回はルーテシアRSトロフィーではなかったけど、半年ぶりに来てくれた。もっとも、折に触れメールでやり取りはしていたからお互いの無事は承知していた。

高齢者と後期高齢者が

メガーヌRSトロフィーに貼った

高齢者マークを指さすの図

Wさんが初めてユイレーシングスクールに参加したのが2001年7月。もう22年も顔を合わせていることになる。参加された回数は延べ110回をゆうに超えている。そんな運転の先輩と話すのはいつも高齢者の交通事故のこと。交通事故など起きなければ起きないほうがいいに決まっている。しかし高齢者の事故が増えているのも事実。加えて高齢が事故の要因になっているとする風潮にはボクにしてもWさんにしても歯がゆい思いをしている。

その反動なのかもしれないけど『一生懸命運転して事故を起こさないようにしたい』、『高齢者の運転の模範たりたい』 と思っている。おそらく、間違いなくWさんもそう思っているはずだ。その意味で、ユイレーシングスクールがWさん自身が行う技能点検の場になっているのならば幸いだ。

※高齢者と事故の関係についてユイレーシングスクールの思想を裏付ける知見を見つけた。本文では長くなるので文末に。

今回のYRSトライオーバルスクールFSWでの写真は

みんないつもより欲出して走り回っていたのでナシ

なので以下の写真は昨年5月

YRSオーバルスクールFSWでのWさん

ルノー仲間の前を疾走する

ユイレーシングスクールの大先輩Wさん

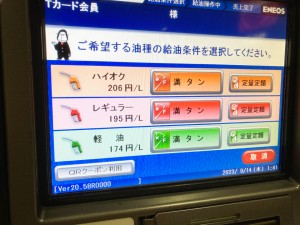

御年80ウン歳のWさんは

認知症テストのベテラン

都合3回受けたのかな?

前々からWさんは

高齢者が事故を起こすことに心を痛めていた

ユイレーシングスクールで高齢者講習ができないものかと

ユイレーシングスクールとしてはやりたい気持ちはあります

25周年の記念行事にしますか?

Wさんは11月20日が誕生日

2年前には家族にお祝いされた時の写真を送ってくれました

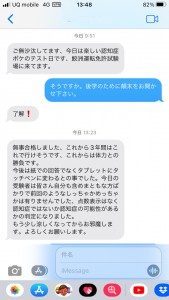

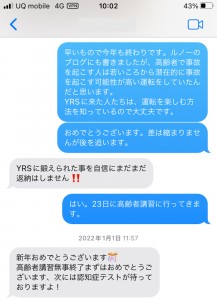

Wさんが先週送ってくれたメール

北海道を元気に走り回っているようです

先だってのスクールの時も

若い人を追いかけまわしていたのに

翌週には北海道に飛んで雪道を

先輩の行動力には脱帽です

※あるニュースで見かけた高齢者と交通事故についての知見の要約

高齢が果たして事故の要因であるかどうかを検証するのを目的に、免許証更新時に行う認知症検査の結果に心身機能の低下を認識しているか否かの筆記テスト結果を加味し、高齢者を以下の4つのグループにわけた上で全員の運転技術を教習所の検定員が評価した。

a)心身機能の低下なし/機能の低下を認識している

b)心身機能の低下なし/機能の低下を認識していないあるいは認識しようとしない

c)心身機能の低下あり/機能の低下を認識している

d)心身機能の低下あり/機能の低下を認識していないあるいは認識しようとしない

結果はd)のグループが他のグループに比べて格段に運転がおぼつかなかったという。逆にc)グループは心身機能が低下しているにも関わらず、機能が低下していない2つのグループにそん色ない運転技術を示したという。機能の低下を認識することで機能の低下をに対応できていたからだという。

つまり、高齢であることがすなわち危ない運転をすることにはつながらず、むしろ危険な運転をするのは年齢に関わらず自身の心身機能の低下を把握せず、また自身の運転を振り返ることをしない人だと記事では結論づけている。そして免許証の返納を検討するのは主にa)からc)に該当する人たちであって、d)の心身機能が低下していてもそれを認識していない人は運転を続けることになり、潜在的に事故を起こす可能性が高くなる。よって、記事では 「高齢者は免許を返納せよ」 ではなく 「危ないドライバーは免許を返納せよ」 と呼び掛けるべきではないかと結んでいる。

個人的にはd)グループの先行きが心配だけど、そういう人はまずユイレーシングスクールには来てくれないだろうな。