ユイレーシングスクールのことを書いたブログを見つけたので拝借

ユイレーシングスクールのことを書いたブログを見つけたので拝借

7年前の書き込みでした

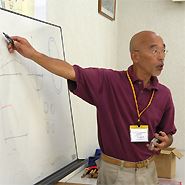

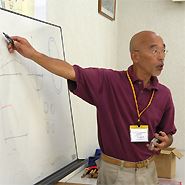

2013年のYRSツーデースクールFSWで

初めてユイレーシングスクールにきてくれたGさん

楽しくサーキット走っているかな

写真もGさんのブログから拝借

ちょっと、真面目な話かな・・・。チョッと、宣伝になるのかな・・・。

確か、免許を取得したのは、1986年。子供ながらに、世間の景気が良くなっていくのが分かる時代でした。僕の家庭は、特別バブル景気の恩恵を受ける家庭ではありませんでしたが、浪人もさせてくれたし、大学にも行かせてくれました。

そんな時、2台目の車として出会ったのが、VW シロッコGTI16V。すでに、ゴルフはゴルフⅡになっていましたが、シロッコはゴルフⅠのシャーシのままでした。初めてのMT車で、うれしくて、走りまわりました。何の知識も無く、ただ、山や高速を飛ばして楽しんでいました。

バイト代は、車の改造費とガソリン代とデート代に消えて行きました。しかし、山の中で自爆事故。

修理完了後、KONIスポーツのショックをガチガチに固め、バネをサンダーでカットし、フロントに目分量で鬼のようなキャンバーをつけて、(笑)・・・・ジムカーナに行く前日、練習していて自爆事故・・・・・・ \(-o-)/

2回もつぶしてしまいました。 (-_-;)

その後に乗った、ALFA75も、テールスライドが止められず、自損事故。さらに、その後に乗ったBMWでも、雨の高速でテールスライドを起し、自爆大破全損。他人様にあまり迷惑をかけていないのが、唯一の救いです。 m(__)m

少し大人になり、山にも行かなくなり、高速でも無茶はしなくなりました。しかし、やっぱり走るのは好きだし、上手に運転出来る様になりたいと本心で思うようになりました。

他人様に迷惑をかけずに、運転が上手になる方法・・・・。”やっぱり、サーキットで練習” ここに、行きつきました。

いきなり、サーキットへ行っても怖い・・・。そんな気持ちから、何か、きっかけを与えてくれるものは無いかな・・と探している時に出会ったのがこの教科書でした。

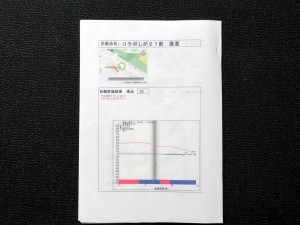

ユイ・レーシングスクールの教科書

トム・ヨシダさんという方が書かれていました。

技術論はさておき、その冒頭の言葉に感銘を受け、今でも心にしている言葉があります。

”最近のクルマは実に良くできている。 運転のセオリーを知らない人もそこそこには速く走れる。 しかもお金を出せば誰にでも高性能車を買うことができる。ハイグリップタイヤをおごれば下手なやつも上手く見えるから、ヒーローになるにはとりあえずお金さえあればいい。しかし、本当はあらゆる状況においてどんなクルマでもコントロールすることができるテクニックを身につけてこそ、クルマの運転は楽しいはずだ。”

”クルマを速く走らせるには理にかなった方法で運転することが必要だ。セオリーを理解すれば、クルマの限界に安全にしかも簡単に近づくことができる。クルマに余計な負担をかけずにすむから痛みも少ない。そして、操作を間違った時の危険度も低くなる。”

”絶対にクルマの性能を越えては速く走れない。速く走る為には自分が速く走ろうとするのではなく、「クルマに速く走ってもらう」ように運転することが必要だ。”

”運転手がどんなに頑張って速く走ろうとしても、絶対にクルマさんの性能以上には速く走れない。速く走りたければ、クルマさんに速く走ってもらえるように努力をしろ。”

”速く走るのはクルマさん。運転手までもが速く走っているつもりになるな。速い操作(慌てた操作、雑な操作)をする必要もない。”

”サーキットを走る場合、クルマさんを振り回して楽しむのか、それともクルマさんとの共同作業で(自分の)限界に挑戦するのか、はっきりとどちらかに決めろ。”

”ラップタイムを基準に速く走るのが目的とするならば、運転手は必要最低限の操作をしろ。よけいなことはするな。”

”クルマさんが不安定になるのは運転手の操作が間違っている場合がほとんどだ。自分のミスをクルマさんのせいにするナ。運転を見ればその人の他人に対する接し方がわかるというもんだ。”

”複数のクルマが高速で走るサーキットには守らなければならないマナーがある。決してナンデモアリの世界ではない。サーキットでの行動は全て自己責任に基づいて行われなければならない。サーキットを格闘場にしないためにも。一人で走っていて自爆するぶんにはまだしょうがないが、サーキットでは複数のクルマが同時に走る機会がほとんどだから、他人の安全はもちろん自分のためにも最低限のルールは守らなければいけない。”

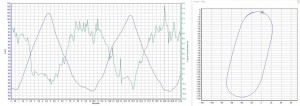

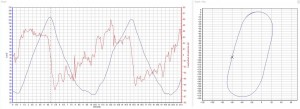

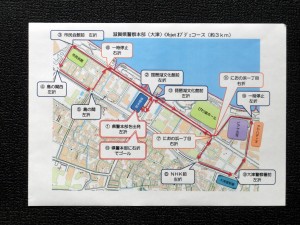

そして、僕は彼の開催する2Dayスクールという、泊まりこみのスクールの門をたたきました。富士でみっちり2日間。1日目は広場で基本練習。2日目は富士ショートコースで走りこみ。すごくためになりました。

色々調べると、僕の知らない所で、様々な講師がスクールを開催しているようですね。関西ではあまり開催されていないようで、寂しいですが・・・。

僕は、たまたま、初めてのスクールがトムさんの所でしたので、他はあまりよく知りませんが、広場での基本操作の練習は、本当にためになりますね。

そんなトムさんが関西(和歌山)で来年、2015年1月25日(日)にスクールを開催するようです。僕もまだ、予定が確定していませんので、参加表明が出来ていませんが、出来るだけ参加したいなと思っています。

まあ、何だか宣伝みたいになってしまいましたが、自動車の運転が好きな方は、いちど、どこかの広場スクールに参加してみられてはいかがでしょうか・・・。

運転の楽しさの幅が広がりますよ! (^_^)