* * * * * * * * * * *

1960年代後半から80年代初頭までFL500というレースカテゴリーがあった。ミニF1とまで呼ばれたそれは日本独特のもので、当時の水準からすると高度に洗練されたシャーシにチューニングされた軽自動車のエンジンを搭載していた。

FL500のFはフォーミュラカーのFで、文字通りタイヤむき出しの葉巻型レーシングカー。Lはリブレでスペイン語。意味は『自由』。何にも縛られないところから由来する。だから、世界ではもちろん、日本でもモータースポーツ権能が定めた車両規則からも逸脱する成り立ちだったけど、それだからどこをつついても魅力だらけのクルマだった。

そして、FL500が自動車メーカーの主導ではなく、大きな志を持った個人個人が作り上げたカテゴリーだったことに非常に大きな意義がある。

ある人は将来F1を作りたくてその道に入った。ある人はスポーツカーメーカーになることを夢見ていた。夢に向かって真っ直ぐだった。誰もが、誰かに頼まれてやったわけではない。お手本があったわけではない。誰もが、自分がやりたいことをやろうとしていた。壁が立ち塞がろうと、自分を信じ覚悟を決めて乗り越えてきた。そんな人達が創り上げた作品がFL500レース。

ある人はF1ドライバーになるための一歩としてFL500レースに参加した。日本人初のフルタイムF1パイロットの中嶋 悟さんもFL500が羽ばたくきっかけになった。今でも数多くのFL500卒業生が日本のモータースポーツシーンで活躍している。

その昔。日本のクルマ社会の片隅の片隅にではあるけれど、クルマが好きで運転が好きな人が織りなす、決してゆるぐことのない強い、強いうねりがあった。

30年の時が過ぎ、今またその潮流が起きる予感がする。それを確かめに、10月18日、とんでもない秋晴れの下で行なわれた第3回鈴鹿レーシングリジェンドミーティングにおじゃました。

そこには昔FL500を作った人、昔FL500を走らせた人、そして、今もFL500のとりこになって青春を謳歌している人たちがいた。

腹に響く野太いホンダ空冷2気筒エンジンのエキゾーストノート。甲高く耳に残るのはスズキ水冷3気筒のエキゾーストノート。懐かしい音色を聞きながら撮影した写真をまとめたのが冒頭の動画です。

YRSオーバルを走るKさん

先日のYRSオーバルスクールに大阪のKさんが申し込んでくれのだけど、申し込みフォームを見て、「あれ? フェアレディじゃないね。クルマ換えたのかな」。

Kさんは2014年9月のエンジンドライビングレッスンに初めて、はるばると大阪から参加してくれた。しばらく間が空いて、今年4月、鈴鹿ツインサーキットで開催したYRSドライビングワークショップ鈴鹿にも参加してくれた。どちらもすばらしく速いフェアレディに乗ってこられたので、てっきり今回もそうだと思い込んでいた。

そして。YRSオーバルスクール当日。Kさんは、秋空の下でまばゆいばかりに輝くメガーヌRSトロフィーで現れた。

で、「フェアレディを乗りこなしたいからスクールに来た」と言っていたハズのKさんに後日、イキサツを書いてもらったのが以下の文。

『 確か46年前の大阪モーターショーに、サファリラ リーで優勝した初代フェアレディーZが展示してありました。その姿には、とても感動を覚えました。周りをロープで囲まれて、「入るな」「触るな」の状況で、見張りのいない時に乗り込んでつまみ出された思い出があります。思いの外極めて狭い一体成型のプラスチックの硬いシートで、当時50kg程度の細身の骨格の私ですらきつく感じたのが印象的でした。つまみ出されたが故に、何が何でもいつかZを 手に入れるぞ、という思いをこの40年抱き続けました。子供も大きくなって、60歳にしててやっと夢がかない、一生乗り続けるつもりで40周年記念車を手に入れました。

去年の9月に、”いつかは参加したいと思っていた”,「エンジン」のドライビングレッスンにZで参加、トム吉田校長に出会って、指導を受けました。 シートポジションは、かなり前に変わりました。このポジションになってから運転中の腰痛がなくなりました。ニーパッドの使い方を知ったのもこの時でした。教科書を読んでいなかったので、トレイルブレーキングやイーブンスロットルのことはほとんど理解できなかったものの、家に帰って ブログや教科書を読んで、何とか理解しました。が、実践しないとわからないじゃないですか。。それで、和歌山と鈴鹿ツインサーキットのスクー ルに参加しました。和歌山で「ブレーキを蹴とばすな」と怒られたのですが、意味不明でした。鈴鹿でブレーキ練習をして、やっと意味するところ を理解できましたが、咄嗟の時にはまだ蹴とばしています。日々の練習が非常に大事なのがよくわかります。なかなか無意識にうまくブレーキが踏めません。オートマのZはVDCが効いている時には、パドルシフトが作動しない事に、鈴鹿で初めて気が付きました。VDCを切ると、私の腕ではいつスピンするかわからないので、切ると恐ろしい。

ルーテシアRSで参加したSさんと記念撮影

金沢が好きで、時々行くのですが、Zでは冬には行けない。冬には、とてもおいしいカニのおでんがあるらしい。冬のノド黒の握りずしも食べたい。冬に走れる車、できれば3人は乗れる車、後方視界(Zは特に左後方が見にくいので、だいぶ前からいつか事故につながるのではと不安でした)のいい車が欲しくなりました。校長のブログを読んでいると、ルノーはとてもいい車に思えるじゃないですか。”エンジン”の副編集長、塩澤さん(ドライビングレッスンの時には迷子になってしまって、電話した相手が塩澤さんで、”エンジンの長期レポート・メガーヌRS ”は何度も読み返しています )の「メガーヌRSは、FF、戦闘機」の表現も、私を鼓舞しました。で、試乗。広さを考えるとメガーヌしか選択の余地がなかったのでRSを試乗しました。6年ぶりのマニュアル(Zの前はス カイラインクーペのマニュアルでした)も、すんなりと違和感なく使えるではありませんか。見切りもいい。アイドリングストップなどというものまで付いています。仕事の都合で外車はちょっとということもあって、ベンツでもBMWでもポルシェでもない、ルノーなら? Zを手放すことには、かなり迷いましたが(今でも駐車スペースに余裕があれば残しておけばよかったと思っています)、ルノーに決めました。シートの質感から、トロフィーに目が行きました。サーキットより普段乗りの方がはるかに多いはずなので、SやRの超扁平タイヤは無理、迷うことなくトロフィーに決めました。

この6月にメガーヌがやってきて、3度金沢に行きま したが、体の疲れ方がまるで違いますし、腰痛もありません。色々あるそうですが(私の乗ったルフトハンザのシートもそうでした)、このレカロ のシートはとても私の体に合っています。SONYヨー ロッパのオーディオも低音は出ないもののとても音がいいです。慣らし運転中だったので、RSスイッチも入れなかったので、燃費もいいです。色は黄色ですが、目の悪くなった年寄りには愛車をとても見つけやすくて、重宝しています。 』

以上、原文ママ。

>>>>>> Kさんへ

メガーヌを手足のように操れるようになるまでお付き合いさせてもらいますから、また遊びに来て下さい。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

本当にすがすがしい秋晴れの一日で、もったいないから黄金に輝く2台を連れ出した時のビデオがこれ。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

前日。コースを作る前にいつものところに行ってみたのだけれど・・・。

爆弾低気圧が通過した直後だっただけに、富士山の全貌は見えず。残念。

それでも四季のある日本は嬉しいよね。

レースに参加したいと思っている人も応援したいからレーシングスクールと名乗っているけれど、基本は安全にクルマを動かすための知識と操作の手順を提供することがユイレーシングスクールの目的。

だから、走って気持ちのいいサーキットではなくて、あえて広場にパイロンでコースを設定し、1周にかかる時間を短くして反復練習をしてもらっている。

運転操作には再現性が重要だから、単位時間あたりの移動距離が長いサーキットでは操作とクルマの挙動の因果関係を検証しながら修正し続けることが難しい、という理由もある。

ユイレーシングスクールでは近年、3種類のパイロンコースを使っている。ひとつが前回紹介したYRSオーバルロンガー。今回紹介するのがYRSトライオーバル。ヘアピン、3速全開のコーナー、回り込んだディクリーシングラジアスのコーナー。3種類の異なる特性のコーナーを「できるだけ速く」をテーマに繰り返し走ると、運転操作でやってはいけないことと、やるべきことと、やったほうがいいことの仕分けが進む。

初めてYRSトライオーバルを走る受講者に、事前に送って予習をしてもらうためのビデオがこれ。

臨機応変に対応できる運転を目指したい方は、YRSトライオーバルを体験することをお勧めします。

1周20秒の間に2回も、加速減速旋回の練習ができるYRSオーバルロンガー。半径22m、直線130m、幅員14.1mのパイロンで作ったコースは、YRSオーバルスクールとYRSドライビングワークショップとYRSツーデースクールで体験することができる。

とてつもないエネルギーを抱えるクルマの方向を変えるということは、クルマにとってはストレスを溜め込むことに他ならず、もちろん人間にとっても難しい作業だ。けれどクルマの性能は我々が想像するよりはるかに高いから、クルマが求める操作の手順を覚えてしまえば、クルマが自動的に曲がってくれるようになる。だから自動車。

オーバースピードでコーナーに入ってもアンダーステアが顔を出すでもなく、リアタイヤをうまく使うことができれば十二分に速い速度でコーナリングすることができる。

※だから、結局のところ速度を控え目に走った場合には、安全性がグッと高まるという理屈だ。

ユイレーシングスクールでは単純なレイアウトだけど、否、だからこそ奥の深いオーバルコースでの練習を積極的に取り入れている。

ルーテシアRS シャーシスポールの懐の深い足は、手順さえあっていれば無類のロードホールディングを発揮してくれる。

そんなシーンをイメージしてもらおうと作ったのがこのビデオ。途中からスローモーションになって、最後にはアップになるのでぜひご覧いただきたい。

過去に掲載したYRSオーバルロンガーに関する記事もある。こちらも目を通していただければと思う。

・YRSオーバルロンガーを走る

・YRSオーバルロンガーを裸にする

安全に快適にクルマを走らせたい方は、一度YRSオーバルロンガーを体験することをお勧めします。

我が家には1台分のガレージとカーポートがひとつしかない。ガレージには終の相棒のルーテシア3RSが住んでいるから、ルノー・ジャポンから借りているルーテシア4RSとふだんの足のフィット3RSは時に応じてカーポートに身を寄せるか、カーカバーにもぐる日々を送ってきた。75歳になったらサーキットで乗り回そうと思っているNAロードスターは、保存のために馬をかって上げてあるのでずっとカーカバーのお世話になている。

柿が色づきピラカンサも鮮やかになってきた

相棒であり自分と同じぐらい大切なクルマだから何とかしたいと思ってはいたのだが、ついにふたつめのカーポートが完成した。これで、3台ものクルマを使いまわせる幸せにお返しができたんじゃないかと。

外壁の一部を取り壊してふたつ目のカーポートを設置した

これからも手を抜かずにクルマと運転を楽しむぞ、っと。

明石海峡大橋を渡り

淡路ハイウエイオアシスから本州を望み

大鳴門橋をわたり

阿波パーキングエリアでひと休み

高速を降りて東みよし町の山あいに分け入り

阿讃山脈を駆け上がり

阿讃サーキットに到着

5月4日にルノーネクストワン徳島が主催した走行会のお手伝いをした時、会場となった阿讃サーキットがいたく気に入った。

阿讃サーキットは1周1004mと長くはないし、エスケープゾーンはほとんどないに等しい。アップダウンに富んでいてすごく面白いけど、コース後半の下りは回りこんだコーナーの連続で速度は乗らない。路面も決してスムースとは言えない。

なのになぜ気に入ったかと言うと、考えていては速く走ることができない、からだ。

次から次へと迫り来るコーナー。ブレーキングゾーンが登っていたり下っていたり。走行ラインを間違えると立ち上がりが苦しくなったり。1周50秒ちょっとの間、瞬間瞬間で反応して走ることを求められる。まさに、スポーツドライビングに求められる「無意識行動」を養うのには絶好のレイアウト。

あらゆる区間でクルマの性能をキチンと発揮することができないと、単位時間あたりの移動距離が短いから速く走れない。クルマをキチンと動かすために理にかなった操作が必要だけど、それが自然に身につく。大きなサーキットを走った時の爽快感はないかも知れないけど、運転というものが分かっているかどうか確認するにはうってつけ。

そこで、無謀にも連休の中日に四国初のYRSドライビングスクールを試験的に開催してみた。

まずは記念撮影

集まってくれたのは75歳のMさんを初めとする10名。阿讃サーキット経験者が5名、サーキット未経験者が3名。快晴ではない代わりに暑くもない1日、多い人は130周近く阿讃サーキットを走り回った。

メガーヌRSで参加のFさんがストレートを駆け上る!

Fさん1コーナーに飛び込むの図

ルノーネクストワン徳島のIさんも元気、元気

もちろん、走行の合間にはアドバイスをしたり質疑応答をしたのだが、この日、一皮むけたのは阿讃サーキットを走りこんでいる最年少25歳のOさん。

あるセッション中に異音が発生したとかで、調べるとエアコンのコンプレッサーからと判明。悪化させたくないから走行をやめると言うOさんに、無理ではなければベルトを外して走ってみないかともちかけた。パワーステアリングのポンプも回しているベルトだから、当然ステアリングにアシストは期待できなくなる。けれど構造上の問題はないし、せっかくのスクールなのだからと。

ピットで出番を待つOさん

ベルトを外してコースに出たOさん。戻ってくるなり、「重~い」。で、「じゃぁ、次のセッションではこうやってステアリングを回してみては?」とアドバイス。それで、だいぶ重ステに煩わされることがなくなったようだ。

で、最後のセッション前。ガソリンが少ないから走らないというOさんに、「ならば、こうやってセッションを走ってみてはどうだろう」と提案した。

全ての走行が終わり全車がピットに戻ってきてからOさんに「どうだった?」と聞くと、「これまでのベストタイムを更新しました!」。「やったじゃない」。握手を求めた時のOさんの笑顔が忘れられない。

IさんのルーテシアRSとFさんのメガーヌRSとパチリ

楽しければ速い遅いはどうでもいいんです

サーキット未経験者も最後には「粋に」クルマを走らせてました

標高が高いのでパドックにはもう秋の気配

う~ん、運転は楽しいし面白い。

YRSスクールレースの合間に撮影。今回はYRS卒業生のEさんに追いかけてもらった。

サーキットで全開にした時の、あの腹に響く音は最高。ところが室内で録音しているのにも関わらず、耳に届く音と再生した音の質が微妙に違う。あの気持ちのいい音を忠実に再現する方法はないのだろうか?

エンジンドライビングレッスンの朝は早く7時集合

エンジンという雑誌があって、男が憧れるクルマや時計やファッションがこれでもかと載っていた。

あくまでも個人的な意見だけど、ことクルマに関しては所有するだけではもったいない、というのが持論。

仲間が参加していたのでパチリ

だから、憧れのクルマを手に入れた人が飾っておくだけでなく、そのクルマを使い倒せる場所を提供しましょうよと編集部に提案した。

企画書の題名は『所有欲から使用欲への転換』。

読者限定の企画として開催する意義は大きいとなって、2003年に第1回目のエンジンドライビングレッスンを開催した。

村上編集長がドライビングレッスンの主旨とクルマを楽しむ極意を語る

あれから12年。9月3日に52回目のエンジンドライビングレッスンを無事終了。

リピーターが多くもう何年も通ってくれている人も多い。1回目から30回近く来てくれているYさんは、当時に比べて12歳も年をとった。

一方、初めてエンジンドライビングレッスンに参加してくれる人も増えている。今回は29名中10名が初めてオーバルコースでイーブンスロットルとトレイルブレーキングを練習した。

ユイレーシングスクールのカリキュラムと同じで、おべんちゃらは言わないけれどどうすればクルマを思いのままに動かすことができるか、そのコツは徹底してお話している。

遠く山形から初めて参加してくれたルーテシアRS乗りのKさんもそのひとり。時々二本松にあるエビスサーキットを走っているそうだけど、エンジンドライビングレッスンに参加してクルマの動かし方がわかった、と嬉しい一言。

KさんのルーテシアRSが最終コーナーを立ち上がる

編集長は早引けで参加者2名も早退だけど恒例の本誌掲載用記念撮影

ルノー・ジャポンのブログを読んでいてくれたKさんと

この日、初めてサーキットを走った人。もう50時間以上サーキットを走っている人。乗っているクルマも違えば経験も違うけど、共通しているのはクルマが、運転が好きなこと。

エンジンドライビングレッスンでは、「運転は一生モノです。運転に興味を持つのは早くても遅くてもかまいません。自分の中に積み上げたものが多いほどクルマの動きを理解しやすくなります。やってはいけないことがわかって、やったほうがいいことを自然にできるようになると運転が楽しくなります。また機会があれば遊びに来て下さい」と結びます。

今年の夏は暑かった。歳をとると暑い時はよけいに暑く、寒い時にはよけいに寒く感じるようになるものなのだろうか、な~んて考えながら好物の鰻を食べに行く。

小さい頃は、あの裏返した時の景色が苦手だったけど、吉田家の法事では鰻を食べる慣わしだったからいつのまにかステーキよりも好きになっていた。

今回は、独断と偏見で、最近食べて個人的だけど美味しいと思った鰻重を紹介の巻。

初めて関西風の焼き方で食べたけど美味

初めて関西風の焼き方で食べたけど美味

「大谷茶屋」大津市

庭にの池で鰻が泳いでいたけど日影がたまり場になっていた

庭にの池で鰻が泳いでいたけど日影がたまり場になっていた

「大谷茶屋」大津市

※食用ですか?と聞いたら、裏の山から清水を引いてきて育てているとの説明

白焼きも美味しかった

白焼きも美味しかった

「山田別館」香取市

ふたからはみ出てた

ふたからはみ出てた

「山田」佐原市

FSWの近くで美味しい鰻が食べられるのが嬉しい

FSWの近くで美味しい鰻が食べられるのが嬉しい

「ひろ田」御殿場市

FSWからクルマで5分の駆け込み寺

FSWからクルマで5分の駆け込み寺

「駿府苑」小山町

ついつい足が向いてしまう

ついつい足が向いてしまう

「ひろ田」御殿場市

若い頃は待つのが大の苦手だったけど、今は焼けるのを待つのも至福の時間。

※写真は本文と関係ありません

交通事故総合分析センターという公益財団法人(ITARDA)がある。道路交通法に基づいて国家公安委員会から認定され、交通に関する各種の統計を、警察庁を初め中央、地方の行政機関を横断して収集できる立場にある。

その広範にわたる数字を元に、ITARDAでは毎年夏前に前年度の数字を加えた交通統計という資料を発行している。

日本でユイレーシングスクールを初めて間もない頃、あるきっかけで交通事故の実態を知りたいと思いこの交通統計にたどりつき、それからは毎年入手してユイレーシングスクール独自のデータを作成しいる。

「あるきっかけ」についてはまたの機会にゆずるとして、今回はいくつかの数字を見てほしいと思う。

※写真は本文と関係ありません

昨年度の数字。日本には8,200万人の運転免許保有者がいる。クルマ離れがニュースになるご時勢なのに保有者の数は増え続けている。

統計では4輪と2輪を合わせた、しかも自家用営業用の区別なく、大型特殊車まで含んだ数字を自動車保有台数としているのだが、それによれば国内で9,100万台の車両が走っている。こちらも毎年増加している。

想像できないくらい大きな規模の交通というものが存在していることがわかる。ボク自身が8,200万分の1であって、9,100万分の3の車両を所有していることになるのだが、現実味は薄い。それほどクルマが普及していることになり、運転が日常生活の一部になりきっていることになる。

しかし、クルマは便利で有益で楽しい乗り物であるはずなのだけれど、統計をひもとくと少しばかり残念な数字が目に止まる。

ひと頃より、「速度を出させない」施策が、いいかどうかは別にして、功を奏しているのだろう、交通事故の総数は減少傾向にある。死にいたる事故の件数も減ってきている。もっともわが国は24時間死者しかカウントしていないから、ひょっとすると交通事故が原因で亡くなった方の数字はもっと大きいかも知れない。

それはそれとして、ユイレーシングスクールが注目しているのは単独事故の件数とそれによる死者数だ。

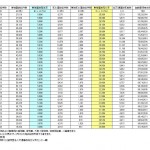

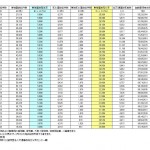

交通事故総件数に占める単独事故の割合

統計では事故を車両対車両、車両対人、車両単独の3つに分類している。前ふたつは相手があっての事故だけれど、車両単独の事故は、多分間違いなく、運転している本人が避けようとすれば、或いは事故を防ごうとすれば防げた事故であるはずだ。

※写真は本文と関係ありません

そして、交通事故そのものが減ってきている中で単独事故の件数も減少しているのだが、交通事故の原因を死者数から眺めると驚くべき数字が割り出される。

昨年度に起きた交通事故のうち3%強が単独事故だけど、死亡事故に限って見ると24%が単独事故が原因、という事実。

例えが適切ではないかも知れないが、『100件の交通事故のうち単独事故は4件未満に過ぎないのに、交通事故によって亡くなられた方の4人に1人が、避けようとすれば避けられた、あるいは避ける方法を知っていれば避けられたであろう単独事故が原因で亡くなっています』ということだ。

日本の交通全体の分母がとんでもなく大きいから、自分のこととして捉えるの無理だとは思うけど、クルマを運転している人が事故を起こす可能性は決してゼロではない。

しかも、いったん単独事故が起こすと死にいたる可能性が高い、ということを、クルマを運転する人全てが意識しておいたほうがいいと思う。いささか暗澹たる気持ちでデータを更新するたび、厳に自分も戒めることにしている。

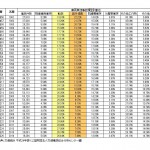

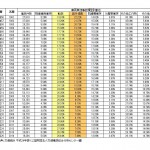

類型別単独事故原因

詳細までは分からないが、交通統計には単独事故の原因も載っている。これは勝手な想像だけど、もう少し集中して運転して、もう少し的確に状況を判断できて、もう少しクルマの運転操作に長けていたら、と思わざるを得ない数字ではある。