■ YRSスプリント ロードスタークラス

ユイレーシングスクールが開催するYRSオーバルスクールやYRSドライビングワークショップでは「どなたでも、どんなクルマでも参加することができます」と呼びかけている。実際、過去にはワンボックスカーやSUVで参加された方や、65歳を過ぎた高齢の方、お父さんに連れられた免許取得年齢前の息子さんが参加されたこともあるのだが、それでもいまだに「サーキットを走った経験がないのですが受講できますか」とか「サーキットを10時間ぐらいしか走ったことがないのですが参加してもいいですか」という問い合わせがあるのも事実。

スクールの名称に『レーシング』という言葉が含まれているのが原因なのかも知れないが、スクールレース以外のカリキュラムには参加資格などない。ユイレーシングスクールとしてはできるだけ多くの人に受講してほしいというのが正直な気持ちなのだが。

運転が上手くなりたいとかサーキットを速く走りたいというようなことはまったくもって個人的なもので、人それぞれ差があるのが当然。しかし、ユイレーシングスクールとしては運転に興味を覚えた人がドライビングスクールに足を運んでくれるのだから、その人が納得のいくところまで上達する環境を用意することが務めだと思っている。だから免許とりたての人も楽しめるYRSオーバルスクールやYRSドライビングワークショップがあり、運転をとことん楽しみたいという人にスクールレースを用意している。

参加者の減少にともなって現在は開催していないが、YRSエンデューロやYRSスプリントレースのスクールレースも『もっと運転を極める』ことと『もっとクルマの運転をたのしむ』ために創ったカリキュラムだ。

昔、YRSドライビングスクールに参加した人に「レースをやってみませんか」と呼びかけると、ほとんどの人が尻ごみをしたものだった。しかし自分の経験からして、自動車レースに参加することほど運転技術はもちろん、クルマを操ることに対する意識を生長させられるものはないと確信しているから説得を続けた。

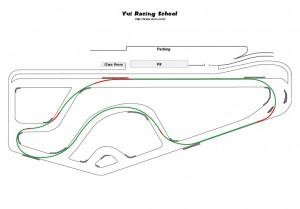

しだいに仲間が増えユイレーシングスクール卒業生を対象としたスクールレースを開催できるまでにいたった。今回紹介する富士スピードウエイショートコースで開催したYRSスプリントのロードスタークラスもそのひとつ。

2列縦隊のローリングスタートで始まるYRSスプリント。スリーワイドで1コーナーに飛び込むクルマを見て、富士スピードウエイのスタッフが「ぶつかる!」と叫んだのも、今となっては嬉しい思い出だ。他の走行会などでそのような状況になれば、まず間違いなく接触にいたっていただろうとのこと。ユイレーシングスクールの卒業生を誇らしく思ったものだ。

それが勝負である限り、勝とうと思って参加しても勝てるものではない。勝ためには、まず自ら勝てる状況を作らなくてはならない。それはどんなスポーツでも同じ。勝利という目的を明確にすることで技術はさらに磨かれる。意識レベルも上がる。

スクールレースなのだから『なんでもあり』で勝ちにいくことはみっともないことだ。相手を犠牲にして自分が優位に立つことが運転技術の証明ではない。だから、YRSのスクールレースではまず、スピンやコースアウトは見られない。そこにあるのは、参加した全員が共有する透明でピーンと張りつめた時間だけだ。スポーツである限り、勝負にも秩序がなければならないし、混乱してもまず最初に秩序を保とうとする意識が働かなければ勝負に勝つことはできない。スクールレース参加者全員で、「これぞモータースポーツ」という作品を創りたい。ユイレーシングスクールの思想だ。

オリンピックが終わった。一流のアスリートの勝負に感動しながら、しかし、それは少しばかり辛い時間でもあった。

モータースポーツの頂点であるF1では小林選手がひとり頑張っているが、彼に続くドライバーが現れない。彼を支援する企業も現れない。今に始まったことではないけれど、世界有数の自動車生産国でありながら、クルマの使い手に話を限れば、現状は悲惨だ。

オリンピック種目はどれも広大なすそ野に支えられたスポーツばかり。しかも、それぞれの観客の多くをそのスポーツの経験者が占める。だからスポーツに自分を投影できる。当事者意識も増すから競技にのめり込める。日本でもモータースポーツに興味のある人は少なくないが、残念ながら彼らが経験者である確率は極めて低い。

個人的には自動車レースをオリンピック競技にすることには反対だが、この先、日本のモータースポーツの参加人口が増えることによって社会的認知度が上り、日本人ドライバーが世界に伍して脚光をあびる日が来ることを願い続けた2週間だった。

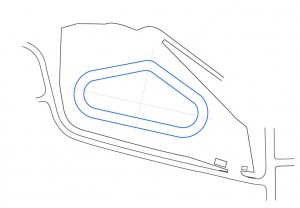

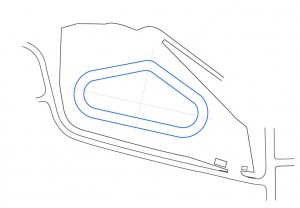

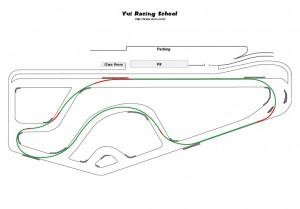

YRSオーバルレースを開催しているYRSトライオーバルは、実は広い駐車場にパイロンを並べて作ったコース。ユイレーシングスクールでは半径22mの半円を130mの直線で結んだYRSオーバルFSWロンガーを使ってきたのだが、コーナーをひとつ加えることにより新たな環境で走ってもらうことにした。

YRSトライオーバルはこんな感じ

片側の直線の中間点を外側に28.5m移動させたところを3つ目のコーナー(短いコーナーなのでユイレーシングスクールではキンクと呼んでいる)の頂点とし、高速コーナーでもあるのでキンクだけコース幅を18mにした(他は14m)。

ひとつコーナーが増えただけでふたつあった元々のコーナーは、ひとつがディクリーシングラジアス、もうひとつがインクリーシングラジアスになるので、ドライバーは3種類のコーナーに合わせた走り方を求められる。

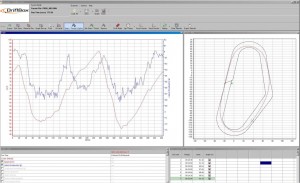

YRSオーバルレースの合間にトゥインゴGTでYRSトライオーバルを走ってみた。

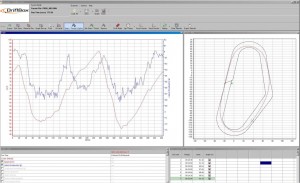

ロガーに記録された走行データがこちら

【動画】トゥインゴGT、YRSトライオーバルを走る

みなさんも1周20秒のYRSトライオーバルを走ってみませんか?運転が楽しくなること請け合いです。

※ロガーデータはYRSオーバルレースと同じ右回り、動画は本場アメリカに倣って左回りです。ご了承下さい。

YRSエンデューロのルマン式スタート

YRSエンデューロのルマン式スタート

それが直接的であれ間接的であれ、今ほどモータースポーツに関わっていない自動車メーカーを探すことが難しい時代はない。モータースポーツが危険であるという理由で自動車メーカーが自動車競走と距離をおいていた時代を知る者にとっては隔世の感がある。

自動車メーカーがモータースポーツに参画する理由はいろいろあるのだろうけど、F1を初めWEC、WSC、WTCC、WRC等の世界選手権はもとより、各国で行われている国内選手権にもいわゆるワークスチームが参戦している。独自のモータースポーツを育んで来たアメリカですら世界選手権レベルの活動を展開している。

インターネットの普及で世界が狭くなったからなのだろうか。60年代、70年代に比べて自動車技術が発達しモータースポーツの危険性が低まったからなのだろうか。はてまた、モータースポーツシーンに顔を出さなければ自動車メーカーとして生き残れない時代になったということなのだろうか。

いずれにしろ、中学生の時に第2回日本GPを見てからというもの、モータースポーツしか眼中になかった人間にとっては嬉しいことだ。クルマ好きにとって、そしてクルマは「使ってナンボ」だと思っている人間にとって、クルマを操ることに長けている人々の走りを見られることは幸せだ。

130分先のゴールを目指す

130分先のゴールを目指す

しかし残念なこともある。日本におけるモータースポーツの社会的認知度が極端に低いことだ。30余年前アメリカに渡る前から印刷媒体でその現実を訴えてきたのだが、我が国のモータースポーツは独自の発展をとげたせいでいまだに他の国ほど、他のボールゲームのようにモータースポーツが扱われることはない。

理由はいくつかあるだろう。モータースポーツを統括する権能が日本にはひとつしかなかったこと。その権能が公認したレース以外の開催を認めなかったこと(非公認レースが公に開催できるようになったのはつい10年ほど前のことだ!)もそのひとつだろう。

日本のモータースポーツが自動車メーカーの主導、そして支えなしになりたたなかったことも理由だろう。

スピードを出すことが危険につながると喧伝してきた交通行政にも触れる必要があるかもしれない。

YRSオーバルレースは本場と異なり雨でも開催する

YRSオーバルレースは本場と異なり雨でも開催する

しかし最たるものは、モータースポーツを構成するピラミッドが小さかっただけではなく、その裾野が圧倒的に小さかったことだ。

他のスポーツならば、観戦する人間がかなりの割合でそのスポーツの経験者である可能性がある。だから自分の身に置き換えながらプロの技を見ることができる。ところが、見る側が経験者でなく傍観者でしかなければ、プロのスポーツもたんなる憧れで終わってしまう可能性がたかい。

クルマはクルマなりに操ればちゃんと動いてくれる

クルマはクルマなりに操ればちゃんと動いてくれる

今年50周年を迎える鈴鹿サーキット。日本のモータースポーツが歩んできた道が間違っていたとは露にも思わないが、これからのことを思うとまだやりたいことが山ほどある。そこでユイレーシングスクールが歩いてきた道を振り返ってみた。少しでも多くの人にモータースポーツの醍醐味を味わってもらいたくて、現在モータースポーツを楽しんでいる卒業生に説いてきたYRS流モータースポーツの楽しみ方の数々を当時のメモを元に披露したいと思う。あなたがどう思うかは別にして。

※長文なのをご了承下さい。

※最後にYRSスプリントの動画を掲載してあります。

※順不同です。

===========================================================

・他のスポーツでは昂揚感を求めるのに一流のアスリートを目指さなければなりません。そのためには莫大な時間と努力が必要です。身体能力が低ければ本当の醍醐味を味わえないからです。しかしモータースポーツはアマチュアでもその領域に達することができます。モータースポーツはクルマを動かす技術を争うのが本来の姿で、他人と競争するわけではありません。クルマを思い通りに動かすことができれば、例え身体能力に劣っていてもライバルと争うことができます。それがボクがモータースポーツをみんなに勧める理由です。

・クルマの運転は芸術です。速さを求めると同時にたくさんのことを高いレベルでこなさなければなりません。モータースポーツに参加する時は単純に速さを求めるのではなく、アーティストになることを目標にして下さい。

・サーキットは対向車が来ない、歩行者が歩いていないなど一般の道路とは異なる環境にあります。ここにひとつの落とし穴があります。あなたは無意識のうちにサーキットは自由に走れるところだと決めてかかっていませんか。サーキットを走るということは決して自由ではないのです。つまりクルマの限界を超えた自由は存在しない、自由に走りたいのであれば自分とクルマの限界を越してはならないということです。

・日本では、どこもかしこも速さ、速さ、速さ。実体のない絶対的な速さをやみくもに求める風潮が蔓延しています。もう少しカーコントロールに目を向けて その人なりの速さを探してもいい時期に来ていると思います。

・サーキット走行をしているのにレースに誘うと怖いからと尻ごみする人がいます。人と一緒に走るのが怖いという人がサーキットで限界を超えて走っています。それが安全だとはどうしても思えません。

・モータースポーツは善意で成り立っています。クルマの運転自体が危険をはらんでいるわけですから、他人と競争するとなればそれなりの意識が必要です。「自分ならこうしてほしい」と思うことを他人にもしてあげられる余裕を持って下さい。

・モータースポーツにも規則がありますが、実は不公平なスポーツなんです。速さを決める要素が多すぎてイコールコンディションはまず期待できません。ですから結果を求めるよりプロセスを楽しむことを優先してみて下さい。

・我々はプロを目指しているわけではないのですから、サーキット走行もモータースポーツも財産や身の危険を冒してまでやるべきものではありません。結果に満足できなくてもそれがご自身の実力です。でも悲観することはありません。結果はあなたの運転技術に対して出されたもので、決してあなたがダメ出しされたわけではないのです。クルマをうまく動かずことができるようになればすむことなんです。

・地面に書いた幅10Cmの白線があります。「その上を踏み外さないでできるだけ速く歩いて下さい」と言われたら誰でもやって見るでしょう。しかし「地上10mのところにある幅10Cmの平均台をできるだけ速く渡って下さい」と言われたら、いったい何人の人が「イイヨ」と言って気軽に渡ることができるでしょうか?サーキットを走るのもそうです。レースに出るのもそうです。その時に自分が何に直面しているかということを自覚することが大切です。

・サーキット走行では日常でできることができない。 日常で培った知識と経験を生かすことができない。しかしやることは日常と同じ。だから錯覚が起きるのも当然です。思い違いをするあまり自らを危険にさらことがあります。そんなサーキット走行が楽しいわけがないじゃないですか。日常をサーキットに持ち込むのは危険です。非日常を意識する練習をしてみて下さい。

・整備不良でオイル漏れを起こした車両が燃えてしまったことがあります。無茶苦茶な運転でスピンやコースアウトが後を絶たないのも事実です。日本のモー タースポーツには手軽さが必要ですし少しずつ垣根は低くなってきているようですが、逆に「手軽さ」を「気軽さ」とはき違えている人が増えているのが心配です。

・日本では猫も杓子もタイム、タイムとかまびすしいですね。タイムなんてクルマをちゃんと操れれば結果としてついてくるもんです。順序が違うんですよ、日本は。よっぽど自分に自身がないんでしょう。タイムという記録がないと安心できないのかも知れないですね。サーキットのタイムなんてお金をかければ多少運転が下手でも手に入るもの。そんな自分(人間)が介在しない結果 なんかを自分のよりどころにするのは幼稚です。

・最も大切なのはスピンやコースアウトをせずに安全に走行を終えることです。 ほとんどの場合サーキットを走る時は他人も走っています。あなたのスピンが原因で、あるいはあなたのクルマの故障が原因で走行時間がなくなってしまったら。ひとりよがりは駄目です。そういう人に限って運転も自分本位でクルマのおいしいところをなかなか使えていないものです。

・なぜ我々アマチュアがレースに出たほうが良いのか。日ごろ社会生活になじんでいると、自分とまじめに向き合う機会はほとんどありません。しかし個人の身体能力より運転技術が勝つための要因になるレースに出れば、かなりの極限状態で自分と対峙する機会が持てます。結果は別にして、その時あなたがどうふるまうのかを確認するだけでもレースに出る価値はあります。

・自分の意識と自分の速さを認識した人は、間違いなく安全に走ることができます。あとはどんな状況でもその認識を持ち続けるこ とができるかどうかだけです。

・モータースポーツの危険、否、クルマの運転がはらむ危険のほとんどは人間の意識で回避できます。そしてレースの安全を確保するために参加者の意識統一が欠かせません。施設やクルマの装備を充実するだけで安全が保てるものではありません。自分の意識で安全を確保する努力をして下さい。

・「Do not anticipate, do react ! 」憶測でクルマを動かすのはダメです。クルマの動きを感じてそれに合わせて操作して下さい。レースでもそうです。だろう、で競争するのは危険です。他人の動きに反応できる余裕を残しておいて下さい。

・レースに出るのですから勝ちたい気持ちはわかります。ですが、YRSのレースでは勝ちを狙って走るよりも、「もうあの人とは一緒にレースしたくない!」と思われないようなレース運びを目標にして下さい。

YRSエンデューロやYRSスプリントを開催していた富士スピードウエイショートコース

YRSエンデューロやYRSスプリントを開催していた富士スピードウエイショートコース

【動画】YRSスプリント@富士スピードウエイショートコース

どこにでもいる青年とオジさんがヨーイドン !

どこにでもいる青年とオジさんがヨーイドン !

アメリカに拠点を構えて活動していた時に調べたのでいささか古い数字ですが、98年当時アメリカには1,320ヶ所のレース場がありました。

その内の78%がオーバルコース。ロードコースがあたりまえの日本やヨーロッパでは考えにくいことかも知れませんが、アメリカではレース場の8割が楕円形、もしくはおむすび型のオーバルコースです。有名なデイトナスピードウエイやシャーロットスピードウエイなどはおむすび型のいわゆるトライオーバル。マイアミレースウエイなど純粋な楕円形のオーバルコースは全長2キロ以上のオーバルコースでは少数派です。

先ごろインディ500が行われたインディアナポリスレースウエイは明確なコーナーが4つあるレキュタンギュラーオーバルと呼ばれ、マイアミレースウエイが形状を変えたことで今やアメリカ唯一の存在です。

8割がオーバルコースだとするとロードコースはどのくらいかという話になりますが、オーバルコースに次いで多いのがドラッグレースを開催するドラッグストリップで18.3%。ロードコースは全1,320ヶ所のレース場のうちの3.7%、49ヶ所にしか過ぎません。

ですが、このことがMLBやNBAやNFLをしのぐ人気となったアメリカのモータースポーツの原動力でもあるのです。というもの、オーバルコースでは全1,029ヶ所の内の96.1%が全長800メートル以下のアマチュアがレースをするためのコースで、毎週土曜日の夜にはなにがしかのサタデーナイトレースが開催されています。ドラッグストリップにしても全242ヶ所の内の46.7%が全長8分の1マイル(200m強)でアマチュアがサンデーレースを楽しむための施設です。

見せるレースは徹底的にプロフェッショナルに、一方で敷居の低い参加できるモータースポーツがそこいら中にあるアメリカだから、インディ500に40万人の人が集まる環境ができたと言えます。

時間が経っているので数字に変化はあるでしょうが、その後閉鎖になったレース場がある一方で新しいレース場ができたというニュースも入ってきているので、アメリカのモータースポーツをとりまく環境にそれほどの違いはないと思います。

と、前置きがながくなりましたが、ユイレーシングスクールでは卒業生のためにスクールレースを開催していますが、YRSオーバルレースは日本で最も敷居が低いモータースポーツだと自負しています。そのYRSオーバルレースを初めてトライオーバルで開催しました。

半径22mの半円を130mの直線でむすんだオーバルコースのストレートのひとつに緩いコーナーを加えただけなのですが、これが走る方にも見る方にも面白いのなんのって。コース全長が延びているのにも関わらず、ラップタイムはむしろ速くなっていて、いかに加速と減速の時間が速さに関係しているかを証明することにもなりました。

ぜひご覧下さい。

参考:YRSスクラップブック-アメリカンレースウエイ

琵琶湖の西岸に居を移してから2回目の初夏を迎えた。

湖西の景色はダイナミック

山々の木々は少しずつ緑色を深め、山全体のボリュームも心なしか大きくなった。

朝早くから鳥がさえずり、夕日が山に隠れる位置がずいぶんと北に移った。

自然が創る色相は想像力のみなもと

今までいろいろな景色を目にしてきたけれど、このあたりの景色も悪くない。

生来が出不精のために目的があって訪れたところの記憶しかないが、琵琶湖と比良山地に挟まれて開発のおぼつかない湖西の景色もまんざらでもない。

トゥインゴGTの赤と緑がきれい

真冬の朝に須走の旅館から見た真っ赤な富士山。イギリスに向かう途中で立ち寄ったモスクワで見た異様に大きく黄色い太陽。F2レースの取材で訪れたホッケンハイムのただただ深い森。トヨタのCM撮影でかっとびスターレットを走らせたモハビ砂漠やモニュメントバレーの荒涼とした無彩色の世界。ホンダの輸出専用船でバンクーバーに向かう時にマストのてっぺんから見た丸い水平線。SCCA全米選手権で6位に入り涙にかすんだ紅葉真っ盛りのアトランタの森。

季節によってよそおいを変える湖西は、かって目にした景色を思い出させる。景色に心なごむのは歳をとったからなのかも知れないけれど、まだまだ旅は終わりではない。

かすんでなければ対岸が手に取るように

—————————————————————————————————————————————

※ 斜面にあるたんぼを上から見てみたくて所有者に許可をもらってトゥインゴGTで登ってみました。話を聞いて、平地の少ない湖西にはそれなりの営みがあることを知りました。

小柄なトゥインゴGTよりさらに小さいかわいらしいミニ達

小柄なトゥインゴGTよりさらに小さいかわいらしいミニ達

4月のYゼミにはIさんとTさんが参加。おふたりとも関西でミニのレースに参加している。

ビデオを見たり図を描いて説明したり、とにかく疑問を解決

ビデオを見たり図を描いて説明したり、とにかく疑問を解決

実はIさん、3月のYRSツーデースクールに来てくれたのでユイレーシングスクールは2度目の参加。YRSの合理的なカリキュラムが気に入ったとのことで、今回は友人のTさんを誘って参加してくれた。

そのIさん。YRSリトリートに到着するやいなや、「本当はYRSのことTさんには教えたくなかったんですが・・・」。そうなんです。YRS卒業生に「お知り合いを誘って下さい」とお願いしても、「YRSで習ったことは自分だけのものにしておきたいからなぁ」という反営業的な声が圧倒的(!)なのも嬉しいやら残念やら。

Tさんの94年式ローバーミニ

Tさんの94年式ローバーミニ

今回はおふたりだけだったので時間は十分。おふたりともレースで好成績を残すことが目的なので、サーキットを効果的に攻略する方法やレースで競り合いになった時に優位に立つ方法を伝授。5月中にレースがあるとのことだから、期待して結果を待ちたい。

Iさんの81年式BMCミニバン

Iさんの81年式BMCミニバン

夕食をはさんで夜9時すぎまで続いたYゼミ。合間にトゥインゴGTでドライブ。リアシートからIさんとTさんの運転を覗かせてもらった。おふたりとも運転には全く問題ないのだけれども、トランジッションが不足気味なのと操作がどちらかと言うとオンオフ的な傾向があったのでこれもアドバイス。トゥインゴGTはオーバーハングが短い割には姿勢変化が大きく荷重の移動を体感しやすい。

* * * * * * * * * * *

ユイレーシングスクールは5月20日にYRSドライビングワークショップFSWを開催します。クルマの運転の基本を確認するためのカリキュラムです。クルマの動かし方に興味のある方はぜひ参加して下さい。トゥインゴGTもお待ちしています。

5月20日YRSドライビングワークショップ案内頁&申し込みフォーム

* * * * * * * * * * *

●クルマはよくできた道具なので、性能を発揮させるためにはそれなりの使い方を知る必要があります。ユイレーシングスクールが10周年を記念して制作したCDを聞いてみて下さい。バックグラウンドミュージックもないナレーションだけのCDですが、クルマを思い通りに動かすためのアドバイスが盛りだくさん。クルマ好きにとっては一生ものの5時間34分です。

YRS座学オンCD案内頁

今年は湖西の桜は開花が遅れた。富士スピードウエイ近辺より遅いほど。

今年は湖西の桜は開花が遅れた。富士スピードウエイ近辺より遅いほど。

桜が散り始めたというのに富士山は裾野まで雪化粧。

桜が散り始めたというのに富士山は裾野まで雪化粧。

ユイレーシングスクールでは独自のドライビングスクールの他に、カークラブや個人からの依頼でオーダーメードのカリキュラムも実施しています。今回の受講者はポルシェクラブ千葉の面々。これで7回目の開催。

クルマの性能を最大限に引き出そう! を合言葉に集まったのは14名のクラブ員と以下のクルマ。

991カレラS

997GT3-RS 4.0L

997GT3-RS

997GT-3

997GT-3

997カレラS

997カレラS

997カレラS

997カレラS

997カレラS

996GT-3

964カップカー

ボクスターS

ボクスター

舞台は富士スピードウエイのYRSオーバルロンガー。最終的に全員が130mの短いストレートでスロットルを床まで踏み抜き、幅14mのコースを目いっぱい使ったコーナリングを堪能。ポルシェという機械がいかに走ることを大切に作られているかを実感。

ふだんなら997GT3-RS 4.0Lのリアタイヤにスリップアングルをつけるなんていう芸当はできないしヒンシュクものだけれど、この日ばかりはクルマの性能と人間の限界に挑戦した。

走行の合間に記念撮影

走行の合間に記念撮影

YOSSTを取り付けたトゥインゴGTも活躍

YOSSTを取り付けたトゥインゴGTも活躍

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ユイレーシングスクールでは以下のドライビングスクール、スクールレースを開催します。クルマの使い方に興味のある方は参加してみませんか?トゥインゴGTもお待ちしています。(詳細は以下の案内頁をご覧下さい。)

○ YRSオーバルスクールFSWロンガー

○ YRSドライビングワークショップFSW

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

●クルマはよくできた道具なので、性能を発揮させるためにはそれなりの使い方を知る必要があります。ユイレーシングスクールが10周年を記念して制作したCDを聞いてみて下さい。バックグラウンドミュージックもないナレーションだけのCDですが、クルマを思い通りに動かすためのアドバイスが盛りだくさん。クルマ好きにとっては一生ものです。

YRS座学オンCD案内頁:http://www.avoc.com/cd/

YRSエンデューロ

1880年代後半に最初に自動車が発明されてからわずか10年後。世界で初めての自動車レースが開催された。以来、自動車の発達は常に技術革新を求められる自動車レースとともにあった。

自動車レースはまた、すぐれたドライバーを育てることに寄与した。彼らの運転技術は現代へと受け継がれ、多くの人々に安全で快適なクルマ生活をもたらした。

実際、体系的なドライビング理論が確立してのは1960年代初めで、アメリカでインストラクターをやっていたジムラッセルレーシングスクールも、もちろんユイレーシングスクールも基本的にはその理論を応用させてもらっている。

自動車が市民の足として定着するのと平行して、やがて自動車レースはエンターテイメントとしての側面を充実させる。アメリカではストックカーレースがメジャーリーグベースボールを超える観客を動員し、インディカーレースは常にNBAなみの高視聴率を誇っている。

ヨーロッパとアメリカでは若干モータースポーツの発展形態は異なるが、クルマを道具するスポーツとして確立している点に差はない。しかし、自動車を走らせることをスポーツまでに昇華させた立役者はアメリカだ。特に1948年創立でストックカーレースを「ボールゲーム」並みのステータスまでに押し上げたNASCARと、1956年に創設されて以来インディ500を頂点とするアメリカンオープンホイールレーシングを育てあげたUSACはアメリカンモータースポーツの父と母と言える。

YRSスプリント

しかし残念ながら、我が国では自動車レースが認知されているとは言い難い。速度を競う自動車レースと、速度を出さないことが安全とする道路交通の施策が相入れないことにも原因の一端があるのだろう。

一般的に、自動車レースに参加する人や自動車レースに興味を持つのは一部の特殊な人達と思われているのも事実だ。クルマが好きでも自動車レースには興味がないという人もいる。かって大新聞が自動車レースに参加する人と暴走族を混同して報道したことが尾を引いているのだろうか。

しかし、ガソリンの値上がりが懸念される今日も世界を見回せば自動車レースに興味を抱き、自動車レースに参加し続ける人々がいるのもまぎれもない事実。世の中にクルマが存在する限り自動車レースが市民に受け入れられるのは自然な姿であり、我々に快適な移動を約束してくれる自動車は、そうやって130年余りの歴史を作ってきた。

そして自動車の発達が自動車レースと密接な関係にあるように、自動車レースはまた、人々に夢と昂揚感を与え続けている。

ユイレーシングスクールがスクールレースを始めたのは、ドライビングスクールを受講した人にもう一歩運転の幅を広げてほしいかったからなのだが、実はアメリカのように、どこにでもいるオジさんやオニイさんが自動車レースに参加できる環境を創るのが本当の狙いだった。

実際、YRSドライビングスクールを受講した時、「自動車レースに興味はありません」と言っていた人達が、ふだん乗っているクルマでYRSスクールレースに参加してくれるようになった。数は多くないけれども、彼らは今、もはや自動車レースが一部の人のものだとは少しも思ってはいない。むろん彼らは暴走族ではないし、むしろ安全にクルマを運転することに関しては達人の域にあると言ってもさしつかえない。

YRSオーバルレース

クルマと人との関係を濃密にすることのできる自動車レース。F1をはじめ様々なモータースポーツに参画しているルノーが、日本でふつうの人のためにふつうのクルマで参加できる自動車レースを開催してくれないものだろうか。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ユイレーシングスクールでは以下のドライビングスクール、スクールレースを開催します。クルマの使い方に興味のある方は参加してみませんか?トゥインゴGTもお待ちしています。(詳細は以下の案内頁をご覧下さい。)

○ YRSオーバルスクールFSWロンガー

○ 2012YRSオーバルレースFSW 第2戦

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

●クルマはよくできた道具なので、性能を発揮させるためにはそれなりの使い方を知る必要があります。ユイレーシングスクールが10周年を記念して制作したCDを聞いてみて下さい。バックグラウンドミュージックもないナレーションだけのCDですが、クルマを思い通りに動かすためのアドバイスが盛りだくさん。クルマ好きにとっては一生ものです。

YRS座学オンCD案内頁

クルマを所有する個人は、あらゆる意味で人間の「能力拡大器」であるクルマを持つことでその思いを満たすことができる。

クルマを運転する個人は、様々な目的を達成するために「自己解放の道具」であるクルマのイグニッションキーをひねる。

他方、クルマを提供する人々は、個人の所有欲に訴えることしか個人の思いにたどりつく術をもたない。クルマが実際に「人間能力拡大器」であることは間違いないのだが、クルマを所有している人、あるいは所有しようとしている人の「自己解放」にまでは踏み込むことができない。クルマが個人の手に渡った時からクルマの価値は全てその個人に委ねられる。個人はまたそれぞれに、自らの思いをクルマに託す。

かくして、所有する人、そして運転する人次第で、クルマはその人の人生に大きなかかわりを持つ。

トゥインゴGTのオドメーターも2万キロを超えた

トゥインゴGTのオドメーターも2万キロを超えた

だから、ユイレーシングスクールではドライビングスクールで、

『クルマの運転は現代社会ではほとんど手にすることができない自己完結行動を可能にしてくれます。例えばコンビニに買い物に行くのであってもサーキットを走るのであっても、あるいはただ目的もなくクルマを走らせる時でさえ、クルマを停めてイグニッションキーを抜くまでは全てのことがあなたがた自身に委ねられています』

『安全に走ることも、快適に走ることも全てご自身が決めなくてはならないのです。ですから、無理をするのは禁物

です。他人と比較しても、あなたはあなたです。好きなクルマを運転するのですから、とりあえず粋に走ることを目指して下さい』

『ご自分でシナリオを書き、ご自身が主演をはり、ご自身で監督して作品を創る。その作品をご自身が味わう。もちろん公道でもサーキットでも他人との交通がありますから独善的になることは避けなければなりませんが、どんな作品を創るかはあなた次第です。シナリオの書き方はいくらでもお教えしますから、ぜひご自身で満足のいく作品ができるように努力してみて下さい』

と言うことにしています。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ユイレーシングスクールでは以下のドライビングスクールを開催します。クルマの使い方に興味のある方は参加してみませんか?トゥインゴGTもお待ちしています。(詳細は以下の案内頁をご覧下さい。)

○ 3月17、18日(土、日)YRSツーデースクールFSW 案内頁&申し込みフォーム

○ 4月4日(水) YRS鈴鹿ドライビングスクール南 案内頁&申し込みフォーム

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

●クルマはよくできた道具なので、性能を発揮させるためにはそれなりの使い方を知る必要があります。ユイレーシングスクールが10周年を記念して制作したCDを聞いてみて下さい。バックグラウンドミュージックもないナレーションだけのCDですが、クルマを思い通りに動かすためのアドバイスが盛りだくさん。クルマ好きにとっては一生ものです。

○ YRS座学オンCD案内頁