日本でドライビングスクールを開校してからというもの、スクールのたびにパイロンや計測器を運ぶのにクルマはなくてはならない存在で、2010年秋にルノー・ジャポンからトゥィンゴGTをお借りするまではGD1フィットがその足だった。

とにかく、一時は年間50回以上のドライビングスクールやスクールレースを開催していたから、それこそ八面六臂の大活躍。

動力性能は1.3リッターなりのものだったが、車格以上に働いてくれたし、使い倒したことでYRSフィットの価値はすごく高まった(と思ってる)。

しかし2003年2月に初年度登録の彼は、寄る年波には勝てずオドメーターが9万キロを超えるあたりから衰えが目立つようになってきた。それで、足腰はしっかりしていたのでもっと活躍してほしかったのだが、大病を患う前に一線から退いてもらうことにした。

次にやってきたのがGK5フィット。印象とインプレッションは次回に譲るとして、慣らしもそこそこにYRS鈴鹿サーキットドライビングスクールの時に先導車として連れ出した。その時の動画がこれ。

ホットハッチ考 続く

中学2年か3年の時。鈴鹿サーキットで行われた大きなレースの昼休みに、アトラクションとして中学生以上の少年を対象としたカートレースがありました。遊園地のゴーカートを持ってきて、ホームストレートにパイロンでコースを作りタイムを競いました。

それまで鈴鹿サーキットに行ったことはなかったのですが、『子供でもレースができる』という誘惑には勝てず無謀にも挑戦しました。当時鈴鹿サーキットのゴーカートはカブのエンジンをそのまま搭載していた、いわゆるミッション付きカート。3速のギアを駆使して走るものだと思っていたのですが、実は2.8%下り勾配のストレートでは2速発進で良かったのです。そんなことを知る由もなくアップシフトしている間に抜かれて結果は散々。それでも初めて4本のタイヤがついた乗り物を自分で操り、あこがれのサーキットを走った瞬間でした。

いつ、どんなレースのアトラクションだったかは失念しましたが、あの悔しさとストレートの向こうにキラキラ輝いていた伊勢湾の風景は今も記憶の片隅にあります。

10代後半から20代になって日本を脱出するまでの間、鈴鹿サーキットで行われた大きなレースでコースオフィシャルを勤めました。危険な状況が生まれた時、コーナーポストからレース中のドライバーにイエローフラッグを振って知らせます。レースの合間に竹箒でコースを掃くのも大事な役務でした。

とにかく、自分がレースに出られる状況ではなくても、否、ないからこそレースのそばにいてレースに浸かりたかったというのが動機でした。目の前を280キロで駆け抜けるマシンを見続けているうちに、速いドライバーと遅いドライバーの走り方に違いがあることや、スピンにいたる原因がわかるようになりました。

雑誌でしか見たことがなかった有名なドライバーに「外から見ていてあのコーナーの突っ込みはどうだった?」と聞かれたりするうちに、レースに参加している人たちは猛烈に頭を使っているということも教えられました。

1979年にアメリカに居を移してからは鈴鹿サーキットとも疎遠になりましたが、1993年からツインリンクもてぎの立ち上げに関わるようになってから、再び鈴鹿サーキットを訪れる機会が増えました。現在はなくなってしまいましたが、サーキットホテルの東にあったダートオーバルでアメリカから持ち込んだミヂェット(410Kgのシャーシに320馬力のNAエンジンを搭載)の走り方を披露したり、アメリカンモータースポーツ導入のお手伝いをしました。

日本に持ち込んだミヂェット

残念ながらツインリンクもてぎでも鈴鹿サーキットでも定着するまでにはいたりませんでしたが、その当時は関係者全員が見て楽しいやって楽しいアメリカンモータースポーツを広めようと必死でした。

ユイレーシングスクールは1999年12月に日本での活動を開始。生活の軸足も日本に移し終えた2012年。9月2日に鈴鹿サーキットの開場50周年を記念する祝賀会が開催されました。

そんな、自分の記憶の中で今も鮮明さを保っている鈴鹿サーキット。そこでドライビングスクールを開催することは当然の帰結でした。

ただ、世界有数のテクニカルコースである鈴鹿サーキットはポンと走って楽しいコースではないので、2012年と2013年にレーシングコースの西半分を使ったドライビングスクールを開催し高速コーナーに慣れてもらうことから始めました。

そして、長い長い時間が経ち鈴鹿サーキットの景色もずいぶんと変わりましたが、ついに自分の原点とも言える鈴鹿サーキットレーシングコースで、次の世代にクルマを操ることの楽しさを伝えることができるドライビングスクールを開催することができました。

関東からの参加組が8割でした

その日は汗ばむほどの快晴。あの日と同じように伊勢湾がキラキラと輝いていました。

参加者全員で記念撮影

ユイレーシングスクールは日常の運転中にも、自分の操作が間違っているのか、70%正しいのか、95%正しいのかを受講者自身が判断できる基準を覚えてもらうことを第一義としています。

クルマが加速、減速、旋回の機能を組み合わせて動いている間、人間がスロットル、ブレーキ、ステアリングを必要な時に必要な量だけ必要な速さと必要な方法で操作しているかを検証するわけです。

つまり、操作と挙動の因果関係を反復練習で身につけてもらい、クルマの運転でやってはいけないことの領域を排除しつつ、やったほうがいい領域を少しずつ増やすことで、やらなければならないことを正確にできるようになることを目指します。

加速→減速→旋回

言葉を換えれば、寡黙なクルマさんの主張は聞こえづらいので、その声にならない声を拡大してお届けしようというのがユイレーシングスクールのカリキュラムの主眼です。

このプロセスが最もよく理解できるのがユイレーシングスクールが考えたオーバルスクール。元々はジムラッセルレーシングスクールのインストラクターをやっていた時に始めたものです。

スロットル→ブレーキ→ステアリング

ルノーの、特にRSに乗っているユーザーは、その繊細な動きを理解するためにも、YRSオーバルスクールを受講してみて下さい。

左から東京のTさん、鹿沼のKさん、東京のKさん

今回は3台のルーテシアRSが参加。示し合わせたわけではないのに、朝来てみたら全員が知り合いだったという…。

庭の姫りんご

湖西に終の棲み処をかまえて4回目の春。比良山系の懐に抱かれているからか、冬はとても寒いし夏はかなり暑いのだが、自然がいっぱいで新緑におおわれる時期は最高。

庭の芝桜

歩いて行くには少し遠いが、近くに琵琶湖がある。湖西に来るまでは大きな湖というイメージしかなかったのだが、出かけるたびに目にするものだから少しずつ知識がふえてきた。

琵琶湖にも水平線がある

琵琶湖にはさまざまな表情がある

滋賀県地域を近江の国と言うのは知っていたけど、近江の代わりに淡海という単語を使うことがあるのも湖西に来てから知った。琵琶湖が淡水湖だからだろうな、風流だなと思っていたら、古事記にも記載があるらしい。

鮎や鮒や蜆。琵琶湖で採れる食材がことのほか多いのも来てから知った。

湖北まで足を伸ばしたり、湖東から比良山系を仰いだり。いろいろな表情の琵琶湖を楽しむうちに、実は、琵琶湖が病んでいることも知ることになる。外来魚が琵琶湖の生態系を損なっているというのだ。もともとは観賞用に飼われていた外来魚が放流されたのが始まりらしい。

琵琶湖のあちこちに生け簀があったり、「外来魚買います」なんてのぼりを見かけたから、なんなのかなと思っていたら、そんなことだった。

外来魚から、

琵琶湖を守るため、

生け簀を用意したり

琵琶湖で釣りをする人の協力をあおいでいる

そのためばかりではないらしいが、滋賀県では琵琶湖総合保全整備計画(マザーレイク21計画)を策定し現在は2期目に入っている。条例で外来魚の放流はもちろん、琵琶湖で吊り上げた外来魚の再放流も禁止している。

それでも新種の外来魚が見つかったり、近年では外来種の水草が異常に繁殖したりで、琵琶湖が昔の姿に戻る道は遠いようだ。

みんな忙しいから琵琶湖のことなど見過ごしがちなんだろうけど、ボクも忙しいけど、いつも自然に対して畏怖の念を持ち続けたいと思っている。クルマに対する畏怖の念同様に。

まずはできることから

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

話は変わるが、同じ滋賀県のこと。

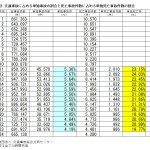

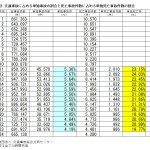

先日、免許証の更新に行ってきた。その時にもらった滋賀県警の資料に見過ごせない数字があった。

単独事故と単独事故による死者の割合

平成25年中に滋賀県で発生した交通事故件数は7,836件で事故死者数が74人なのだが、その中で単独事故による死者数が21人。実に28.4%にのぼるとあった。発生総件数7,836件に対する単独事故件数が388件で5.0%。事故そのものは少ないのに死傷者数は人対車両の23.0%を上回る。

上の表には23年までの数字しかないが、ここ数年20%前後で推移していた全国の単独事故死者数よりかなり多い。理由がなんであれ相手のいない単独事故は、防ごうと思えば防げるはずなのだから、滋賀県に住む人間としてはいささか残念な数字ではある。

鈴鹿サーキット国際南コースでドライビングスクールを開催した。

もともとはカートコースとして作られた通称南コース。全長は1,264mで、筑波サーキットのコース1000(1,039m)や富士スピードウエイのショートサーキット(ユイレーシングスクールが使用しているレイアウトは880m)よりは長い。

しかしカートレースを前提としたレイアウトなので、ここを4輪で走るとなるとかなり忙しい。ひとつひとつのコーナーは単純な形だから理論通りに走ればいいはずなのだが、特に前半のテクニカル部分ではコーナーが連続しているので最適な走り方を探すのが難しい。だから練習しがいがある。

速いクルマでも平均速度が70キロ/時にやっと届くぐらいだから絶対的な速度は速くない。速く走るためには『加速できない』区間であるコーナーをいかに速度を乗せて走るかが肝心なので、加速から減速、そしてターンインへの流れの中で、その時の状況に合わせ、かつ速度を高く維持するための操作を見つけ出す必要がある。その意味でドライビングスクールを開催するにはうってつけのレイアウトだ。

で、午前中が雨、午後が晴れという理想的なコンディションで開催できた今年のYRS鈴鹿サーキットドライビングスクール南。参加者が走るセッションの合間にビデオの撮影をした。

今回のテーマは動く足。ほんとうはサスペンションアームの動きを撮りたいのだが小さいトゥィンゴにはカメラを収めるスペースがない。それで前輪の動きから想像してみることにした。

結果はと言うと想像通り。縁石に乗るとかの大きな入力を受けない限り、そしてトランジッションを意識して走る限り、バウンドもリバウンドも最小限。足を締め上げたルノー・スポールだからとも言えるが、上屋を支える足が安定している様は感動モノ。

やっぱり、クルマはスムーズに、途切れなく走らせることが大切なのだなと。

同じラップの外撮り、車載、前輪アップをまとめた動画がこれ

※今だからこそドライビングスクールにうってつけだと思えるけれど、来日中の1989年7月に南コースのオープンに招待されて鈴鹿サーキットが用意したノーマルのシビックで走った時には奥のヘアピンがいやでいやで仕方なかった。なんのことはない。当時は単に低速コーナーが嫌いなだけ!?だったみたい。そんなことを思い出しながらの撮影だった。

※外撮りの動画は東京から参加された中沢 隆さんが撮影してくれました。

※カット写真は大阪から参加された目代英一郎さんが撮影してくれました。

あるテレビ番組で、弓道の学生チャンピオンという女性に弓道を経験したことのあるテレビタレントが挑戦するという企画をやっていた。スポーツ番組と言うよりもエンターテイメント性の高い構成だった。

結果はと言うと、もちろん勝者は学生チャンピオン。にわか仕込みだったり現役を離れて久しい人が、その道を邁進する人に勝てる訳がない。ま、タレントが奮闘した場面もあったから、そのあたりが企画の狙い目だったのだろう。

で、内容は別にして、番組を観ながらいつの間にか真剣になっている自分に気がついた。学生チャンピオンの動作が印象的だったのと、自分にもそんな経験があったからだ。

もちろん弓道の経験はない。弓矢といえば、小さい頃に細く割いた竹とタコ糸で弓を作り割り箸の矢を飛ばした記憶があるぐらい。

それでも「的を射るのは大変なんだろうな」ぐらいの想像はつく。実際、チャンピオン以外の出演者はみな、これでもかと穴の開くほど的を凝視し続けてから矢を放っていた。

が、その女性は的に向かって姿勢を作るところまでは同じなのだが、矢を引く段になると目線を上のほうに泳がせるのだ。つまり的から目を背けることになる。的を見ないで矢を引いてゆき、矢を目一杯引いて静止する頃、矢を放つ寸前にその女性の目線が再び的とらえているように見えた。

サーキットや高速道路など速い速度で運転している時、自分も意識的に目線を目標から外すことがある。もちろん外したままなのではなく、ある時点で目標たるべきものを視野に入れるために目線を戻すのだが、その一連の動作に女性チャンピオンのふるまいが重なった。

その昔。初めは意図せずに無意識のうちに目線をそらせたと思うのだが、戻した時の目に飛び込んでくる景色があまりに鮮明だったので、今ではそのほうが効果的だと思う時にはそうするような段取りを意識してできるようになった。

女性チャンピオンが目線をそらす理由を知るべくもないし、彼女が何を得るためにそうしているのかもわからないが、ひょっとすると自分と同じことを狙っているのではないか、と興味がつのったわけだ。

それにしても、放たれた矢があれほどワナワナと震えながら、しかも矢の先端があれほどブレながら飛んでいって的を射るとは知らなかった。矢の軌跡は理論的に説明がつくようなものではないはずで、ならば最後には人間の感覚が的への道筋を探っているのだとすれば、弓道もとんでもない人間技なんだと思い知しることができた番組だった。

クルマは4本のタイヤでしか地面に接してはいない。

つまり、クルマの性能はタイヤを介してしか発揮することはできない。

と言うことは、人間の行う操作もタイヤを通じてしかクルマに伝わらないということでもある。

だから、タイヤの使い方はクルマを動かす上では非常に大切だ。

クルマの性能が高くてもタイヤの使い方が間違っていればその恩恵にあずかることはできない。

逆に、タイヤのグリップがそこそこでもキチンと使いさえすればクルマはその性能をフルに発揮することができる。

な~んてことを考えているからタイヤがどんな具合に働いているのかをいつも知りたい。なかなかこれといったアングルにたどり着かないのだけれど、今回はタイヤを正面からとらえてみた。

今いちばんの夢。コーナリング中にタイヤのコンタクトパッチがどう変形するか動画で見ること。もちろん不可能な話だろうけど。

昔からスピードの出る乗り物が好きだった。

自分が運転することなど想像できない幼い頃は、それがバスだったり山手線だったり。

小学校に上がれば、それがゴム動力の模型飛行機からエンジン付きのUコントロール機に変わったり。

中学生になれば、友達と解体屋さんに安く譲ってもらったスクーターのエンジンを載せたミニバイクを作って夏休みの工作として提出したり。

高校生になれば、とにかく免許証を手に入れレンタカーを走らせる。

いつの時代も自分より速く動くことのできる乗り物が唯一興味の対象だった。

やがて自動車雑誌の仕事をするようになり自分では手の出ないような高価なクルマや、プロのドライバーが操るホンモノのレーシングカーにも乗った。全てはスピードの出る乗り物が好きだったから。

しかし、クルマと触れ合っていくうちに自分の中のスピードに対するイメージが鮮明になってきた。

速さからすればクルマは飛行機にはかなわない。クルマ同士を比較しても軽トラックはフェラーリにはかなわない。そんなことは承知の上。当たり前のことだ。だからこそ、自分の求めるもの、好きなものがはっきりしてきた。

スピードの出る乗り物が好きなのはまぎれもない事実なのだけれど、今の自分にとっては「最高速度」よりも「加速度」が何十倍も心を揺さぶる。300km/h出るって言われるよりも、0-100km/hが6秒切りますという速さにゾクゾクする自分がいる。

しかも、それが等身大の速さであることが大事なのだ。300Km/h出るクルマの魅力は承知している。しかしその速さを実現する環境は少ないし、たいがいその手のクルマは乗り降りがひと仕事。0-100Km/hが4秒と言ってもその加速を味わう機会はめったにあるものではない。

自分にとっての速さはそれが実現できなければ意味がない。だからクルマの中で全長4m前後のホットハッチが大好物。

だから、そんなことはあるわけがないのだが、フェラーリを1年間貸してくれるという話があっても辞退するだろう。

結局、漠然としたあこがれだったスピードが、歳を重ねるうちに生活の中の速さ、手の届く速さに昇華したということなのだろう。

まもなく免許をとってから49年になる。我ながら、いつまでクルマ好きでいるんだろうかね・・・、と。

小さい頃は、目の悪い自分には無理だとわかっていてもパイロットになりたかった。今でも大空を自由にはばたく飛行機も好きだ。

※この項の写真は全て、飛行機もクルマも好きなユイレーシングスクール卒業生の勝木 学さんが撮影したものです。ルノーのブログのためにお借りしました。

1週間ばかり留守にしていたら、地元の桜は見ごろを過ぎていて残念

1週間ばかり留守にしていたら、地元の桜は見ごろを過ぎていて残念

1週間かそこいらの短い期間のために、残りの莫大な時間を準備のために費やしこれでもかと咲き誇る桜。いいなぁ。

桜の木の下で。この時ばかりは白いトゥィンゴ ゴルディーニ ルノー・スポールで良かったなと。

– – – – ここから追記 – – – –

4月第2週の週末。富士スピードウエイ近辺の桜が満開。13日はポルシェクラブ千葉のメンバー向けドライビングスクールだったのですが、参加された方もあでやかな桜を満喫されていました。ー

すごく感じのいいお店だった

トゥィンゴ ゴルディーニ スノー・スポールのオドメーターが31,000キロを超えた。

先代のトゥィンゴGT同様、スクールの機材を積んで飛び回り、カメラカーとして活躍したり、ビデオの題材になったり、デモランで使ったり大車輪の活躍。まさに、これだけ使い倒せばクルマさんも幸せだろう状態が続いた。

もちろんその間、トラブルは皆無。4,500回転を超えてからの吹き上がりは今もってするどくなりつつある。

しかし、サーキットを含め一般のユーザーよりずっと速いペースで走ることが多かったからだろう、タイヤの硬さが気になってきた。トレッドの溝はあるしスリップサインが出るまでには今までと同じ距離を走れると思うのだが、トレッドの硬さがサスペンションに直接的な衝撃を与えているような気がしてタイヤを交換することにした。

まだ溝は十分残っているのだが

タイヤのイン側とアウト側の減り方が違う

アウト側のエッヂ部分の磨耗が激しい

トゥィンゴ ゴルディーニ ルノー・スポールが履いているタイヤは、コンチネンタル製のコンチスポーツコンタクト3でサイズは195/40R17であちこち探してみた。

で、BSにプレイズ、ヨコハマにSドライブというこのサイズのタイヤがあることは突き止めたのだが、ふと思いついて、最近YRSスクールレース参加者に評判のアジアンタイヤを試してみることにした。

結局、いわゆるハイグリップタイヤと呼ばれるものには興味はないが、トレッドエッジが立っているタイヤが好みなので、ある通販サイトで見つけたインドネシアで作られているPINSOのKスピードというタイヤにした。価格は1本5,290円。これに1本1,050円の送料が加わりタイヤ代は25,360円。

卒業生に通販でタイヤを買いましたと聞いても、そうなるとどこかに持ち込んで組んでもらわなければならないのではと少しばかり気が重かったのだが、この通販サイトでは持ち込みタイヤを組んでくれる全国の整備工場やガソリンスタンドが紹介されていたから大助かり。しかも事前に連絡さえしておけばその店舗にタイヤを送ってくれるという。新しい物流の形なのかなと感心した。

最も近い仰木にあるガゾリンスタンドを指定し、結局、予約した日にクルマを持って行くだけですむことになった。

こんな荷姿でタイヤは届いていた

Kスピードのサイドウォールとトレッドデザイン

リフトアップされ新しい靴を待つ

ボルト装着のホイール脱着の常套手段

扁平率が小さいタイヤは組むのにコツがいるようで作業は小1時間。事前に聞いていた作業工賃15,120円の内訳は、タイヤ組み込み料が8,400円、バランス取りが4,200円、廃タイヤの処分費が2,520円。タイヤを買ったお店で組んでもらうのよりも工賃自体は高めだが、どんなタイヤでも組んでもらえるという利点を考えればむしろ合理的かなと。

最終的に40,480円の出費でトゥィンゴ ゴルディーニ ルノー・スポールに新しい靴を履かせることができた。

出発準備完了

春の予感がする来週からはスクールが続く。人生初のアジアンタイヤがどんな振る舞いをするか、機会があれば報告したい。