年に一度、ユイレーシングスクールの卒業生を対象に、と言っても、ユイレーシングスクールのオーバルスクールを受講して4輪を使って走る手立てを練習した人という意味だけど、鈴鹿サーキットのレーシングコースでYRS鈴鹿サーキットドライビングスクールを開催している。

個人的に鈴鹿サーキットと関わりが深いというのもあるけど、まぎれもないドライバーズサーキットである 鈴鹿 をユイレーシングスクールに来てくれた人に一度は走ってほしいから続けている。今回は最年少41歳、最高齢78歳、平均年齢53.79歳の34名が参加してくれた。

YRS鈴鹿サーキットドライビングスクールの特長は2時間走行するのだけれど、1時間のセッションを2回行いその間にインターバルを設けていること。ほとんどの人が関東から来るからというのもあるけれど、せっかくの 鈴鹿 なんだからできるだけたくさん走らせてあげたい。しかし2時間ぶっ続けで走っても得るものがないので、いつも担当者に無理を言って1時間X2でインターバルを設けてもらっている。

鈴鹿サーキットはF1GPが開催されるグランプリコースでもあるけれど、コーナーの半径に比較して道幅が狭く、深いコーナーや中速、高速コーナーが組み合わさっていて、ライン1本外すとガラリと変わる状況に合わせて走らなければならないサーキットだから、ホントの自分がさらけ出されるサーキットでもある。

今回も予報に反して強い雨こそ降らなかったけど、路面が濡れるぐらいのシャワーはあって、そこをクルマのバランスを崩すことなく走りきったのだから、自分で言うのもおかしいけれど、ユイレーシングスクールの卒業生はたいしたものだと思う。

2回目のセッションが終わって計測結果が出て悲喜こもごもになる前(?)に記念撮影

今回はおふたりが奥さん同伴で

ボクは個人的にだけれど

みんなが走り終わってから見せる表情が大好きです

それもスクールを続けている理由です

スタッフのKとYと

向学のために見学したいとやってきた ルノー・クリオ乗りのHさん

Hさん 受付けを手伝ってくれてありがとう

このあとHさんはメガーヌRSの助手席から鈴鹿サーキットを初体験

今回はKもYも参加者として走行

参加確認後はまずブリーフィングでサーキット側から走行上の注意事項

鈴鹿サーキットは速度域の高いコースだから何か起きると状況が悪化する

ユイレーシングスクールでは鈴鹿サーキットドライビングスクールに申し込んだ人に

YRSオリジナルの車載動画や鈴鹿サーキットの走り方を説明した文章を事前に送って

当日鈴鹿サーキットに来た時にゼロスタートにならないようにしてもらっている

だから

今回も34名中9名が初めての鈴鹿サーキットだったけど

彼らのタイムは初めてとは思えないほどのもの

両方のセッションとも若干コースアウトはあったものの無事終了

進行と監視で写真が撮る余裕なし

メガーヌ3RSで参加してくれた Iさん と Kさん の写真も

ルーテシア3RSで参加した Yさん の写真もなし

ストレートでは霧雨がまったぐらいだったけど

スプーンではしっかり降った時間もあった

ピット内のラップタイムモニターにはリアルタイムで全員の速さが

クルマの性能以上には速く走れない

自分の実力以上には速く走れませんよ

と口を酸っぱくして言うのだけれど

頑張りすぎてもったいないことをしている人が少なくない

こういうことを言うから若い人に敬遠されるのかね

さてさて、

今回のサブテーマの標識を貼ったメガーヌRS

鈴鹿ICを降りて小休止の図

高齢者運転標識をつけて初めての遠出。今回は大津市湖西を出発して琵琶湖大橋を渡り、栗東ICから新名神に乗り亀山JCTで東名阪に乗り換え鈴鹿ICで降りて鈴鹿サーキットに向う経路。日曜日に鈴鹿に向ったのだけど道は思いのほかすいていた。帰路は月曜日でこちらは工事渋滞で倍の時間がかかったけど、往路と復路、標識がオランジュトニックに溶けこんで目立たないのか何事も起きなかった。

メガーヌRSはドライビングスクールを開催する筑波サーキット、富士スピードウエイ、鈴鹿サーキット、阿讃サーキットまでのスクール機材の運搬係りや、スクールでリードカーやカメラカーとして走ったり、ついでと言ってはなんだけど近辺の美味しいもの求めての徘徊したりで大活躍。基本的に長距離が多い。ちなみに、昨年11月にメガーヌRSをお借りしてからどのくらい走ったかというと、富士スピードウエイに9回、筑波サーキットに2回、阿讃サーキットに1回遠征した。

クルマはA地点からB地点まで効率良く移動するための手段だと思っているから目的地までの平均速度には大きな関心があるけど、同じくらい燃費も気になる。どちらも自分がどんな運転をしているかの目安になるから。

で、地元のガソリンスタンドで満タンにして栗東IC(阿讃サーキットに行く時は京都東IC)から高速に乗り、目的地近くのICで降りたら最寄のガソリンスタンドで満タンにして、燃費を確認することにしている(満タン法で)。帰りも同じ。富士スピードウエイの場合は御殿場ICに近いガソリンスタンドで満タンにして地元のいつも利用しているガソリンスタンドで満タンにする。だから、ふつうは道中での給油はしないのだけど、前回は先を急いでいたもんだから中途半端なガソリン残量なのに「まぁ大丈夫かな」と高速に乗ったのだけど、途中で栗東ICまで届かないことが判明して浜松SAにピットインした。

浜松SA手前でRangeを呼び出したら120Kmと表示された

完全に計算間違い

選択の余地なし

今回は例外的措置

別に自分をケチだとは思わないけれど

安く買えるところがあればそのほうがいい

で、3,000円分だけ給油してエンジンをかけてもう一度Rangeを呼び出したら、な、なんと数字が380Kmになっている。

なんで残りの航続距離が再計算できるんだ?

どういう仕組みになっているのかね、給油した量を入力したわけではないし。平均燃費はデータとして残っているとは思うけど。 満タンにしてしばらく走ると平均燃費が落ち着いてきて、それに従ってRangeの数値も安定するのだけど、なぜ任意の量を追加した場合でも数値が補正されるのだろう。 確かに便利な機能だからありがたいけどね。

17.65リッターを給油したら

Rangeが380Kmに変わった

260Kmレンジが伸びたわけだから

リッター当たり14.73Kmで計算されたことになるのかな

わずかな差かも知れないけど

やはりSAでの給油は高くつく

人的努力に努めよう

スクール機材を積んで周囲のペースにまどわされない速度を保って

車載コンピュータがはじき出した燃費が7.6L/100Km

13.16Km/L

満タン法でも同じような数字

燃費の敵は空気抵抗だから

ペースを落とせば数字は良くなるのはわかっているけど

効率も大事だから

四国、阿讃サーキットのルノークラブ走行会に滋賀県からおよそサーキットには似合わない9速ATのステーションワゴンでやってきたWさんを助手席に乗せて、メガーヌRSで1周1,004mのサーキットを走ってみた。

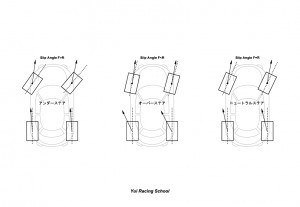

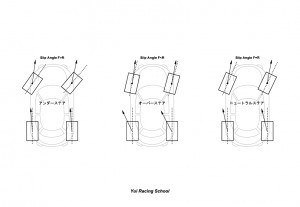

走り終えてWさんがメガーヌ3RSで走っていたころの仲間に、「リアが出ているのは感じるのだけど、それがトムさんの腕のせいなのか、それともメガーヌのせいなのか判断がねぇ・・・」と言っているのを聞いてしまった。

Wさん。もちろん。その両方です。

昨年に続きテクニカルノートの寺内さんが、5月3日のルノークラブ走行会で撮影した写真と動画を送ってくれたので紹介します。

阿讃サーキット全景

1コーナーにアプローチする2台のA110

1周1,004mの阿讃サーキットを俯瞰します

阿産サーキットの最終コーナーを上空から

※ IE(Internet Explorer)でビデオを視聴するのが困難なようです。Chromeやsafari、Firefoxなどのブラウザをご利用下さい

376回を読まれた方からアドバイスをいただいた。磁石式の高齢者運転標識がつかないのでアルミニウム製だとばかり思っていたメガーヌRSのテールゲートは樹脂製だそうです。

樹脂製だと教えてもらって驚いた。樹脂というと硬くはないイメージがする。テールゲートを開けると大きな開口部が現れるわけで、ボディの剛性を考えるとそこにふたをするテールゲートもガッチリしたものでなければならないといつの間にか思っていた。それが樹脂でできるのだから、今さらながらに自動車技術の進歩には驚く。もっともアルミニュウムも硬いとは言えないけれど。

樹脂だからあの造形ができるのだなと改めて納得して、それにしても樹脂で剛性の高いテールゲートが作れる技術はすごい、と感心し、あるいはあの開口部の大きさでテールゲートに頼らなくても剛性を確保できているボディはすごい、と感心した。その両方なのかもしれないけど。

追記のついで、と言ったらなんだけど、あの道交法を読み返してみると、運転に影響を及ぼすおそれがあるとき は高齢者運転標識をつける努力をしなさいよ、と書いてある。

ということは、おそれがなければはなっからつけなくていいことになるし、つけている人はおそれを感じているのかな、ということになる。あげ足を取るつもりはないけれど、いったい何を目指すための法律なんだろうかね。

はっきりしているのは、高齢者運転標識をつけていても運転が上手い人がいるということ。

70ウン歳のOさんのランサーと70ウン歳のKさんの86

昨年3月のYRSツーデースクールの写真だけど

若い人がついていけないこともしばしば

こういう人は街中でもきちんと運転しているはず

その後もお2人とも元気に遊びにきてくれています

先輩達を見習います

本日、無事にその日を迎えることができた。ただでもらったようなものだけど、今日から資格があるというので少し調べてみた。

と言うのも、ユイレーシングスクールの常連でボクより年上の人が何人かいるのだけれど、高齢者運転標識なるものをつけている人とつけていない人がいる。何故つけて、何故つけないのか改めて聞いたわけではないから理由はわからないけど自分はどうするかなと。

検索して出てきたのが次の一文。

道路交通法第七十一条の五 第3項 = 普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

運転に関して言うと加齢に伴う身体機能の低下は全く感じていないが、要するにつけてもつけなくてもどちらでもかまわないらしい。 さて どうするか?

スクールで高齢者運転標識をつけていて幅寄せされた、と聞いたことがある。そんなヤツがいるのかと思った。ま、つけると言うことは少なくとも70歳以上であることを告白するわけだから、好ましくない人の目にとまるのかも知れな

とりあえず、貼る貼らないはおいておいて、貼るならどこに貼ればいいのだろう。 さて どうするか?

半年ほど前に旧タイプの高齢者運転標識を手に入れておいた。新型はなんか全体がぼけているようで、どちらでもいいということなのでまだましな旧タイプを選んだ。

本来ならこんな感じで貼ることになるのだろうか

つける枚数に制限はないようだからこんなのもありかな

不勉強が露呈した

テールゲートに貼ろうと思ったら落っこちた

一瞬目を疑ったが

ひょっとしてアルミ?

リアで貼りつくのはここだけ

本来ならこんな感じで貼ることになるのだろうか

リアウインドウの内側から強力磁石をあててみたけど保持するのが難しかった

写真はテープでとめてある

何か対策が必要だ

内側から貼る吸盤タイプなら大丈夫だろうけど視認性が

色目からこんなのもいいかなと

もちろんくっつかないから現実的ではないけれど

高齢者運転標識という情報発信のツールを得たのだし、長距離を走る機会があるから、高齢者運転標識をつけているクルマが現代の交通の中にあってどういうポジションなのか機会を見つけて探ってみようと思う。 高齢者イコール運転不適格者ではないことも証明したいからね。

夏のカンカン照りでエアコンを入れている時は別にして、クルマを運転する時は街中でも高速道路でもサーキット(車載動画を撮っている時は別だが)でも窓を開けている。そのほうが外の気配が感じられるのと換気の助けになるからだ。

だから買い物クルマのフィットにはドアバイザーをつけて雨の日にもかなり窓を開けられるようにしている。フィットのドアバイザーは縦に長いので4センチは窓を開けても雨は浸入しない。雨の日にエアコンを使わなくても窓があいていればデフロスターでこと足りるから便利至極。

不覚にもルーテシアRSがどういう状態であったか写真を撮っていないのと記憶があいまいなのだが、ドアバイザーがくても確か雨の日でもなんとかして換気を心がけていたと思う。

で、メガーヌRSを借りてすぐのことだったと思うけど、ある強い雨の日にメガーヌRSで恐る恐る窓を少し開けてみた。室内から外が見えるほどに開けてしまえば、ドアバイザーがないのだからもちろん容赦なく雨が入ってくる。 けれど、不思議なことにスイッチを微妙に操作すると確かに窓ガラスは下がっているのだけど雨が入ってこないポジションがあることに気がついた。 「いやぁ、これはいいね」 と、換気効率を良くするため雨の日でも躊躇なく助手席の窓と運転席の後ろの窓を少し下げることにしていた。さも当然のように。それが当たり前になっていた。

が、先日。便利だけどなんでドアバイザーがなくても雨が入ってこないんだ! と今さらながらに疑問が湧いてきた。

で、しげしげと見てみると、なんと、ボディ側に取り付けられたウェザーストリップ(フラッシュサーフェイスだから窓/ドア側にはつかない)が2段階になっている。

ははぁ~ん、2段目をクリアするところまで開けなければ雨が入ってこない仕組みのようだ。試しに2段目のに接したところで窓を止めるて走ってみるとと、室内から外は見えないが風の流れは感じる。少しコツがいるが何度かスイッチを操作して2段目から外れない最も低い位置にしてみたら、けっこうすごい風切音がして風が流れる。それ以来、運転席の後ろの窓を多めに開けて排出効果を高め雨の日でも快適な運転をしている。

ということで、自分ではこれはメガーヌRSの新発見だと思っているのだが、ひっとすると周知の事実? だったらどうしよう。

いずれにしろ、もし通気のことまで考えて創りこまれているのだとしたら、ルノー・スポールに改めて脱帽しなければならない。

クリーンなサイドビュー

フラッシュサーフェイスだから風切音はない

でも想像するに

峰がふたつのあるウェザーストリップは

元々防音効果を高めるためのものなのかも知れないなぁ

これが雨の日でも雨が入ってこない状態

室内からは覗き込んでも外は見えない

ウェザーストリップ1段目の峰は露出していて風は浸入する

2段目の峰との間が通路になるに違いない

どこで室内とつながるかは不明だが

窓を大げさに開けところ

ふたつの峰が見える

1段目の峰

ガラスと接触するのは線

2段目の峰

ガラスと接触するのは面

窓との接触面に幅がある

微妙な開閉をするには少し慣れが必要だけど

ルーテシア3RSのフラッシュサーフェイス

ルーテシア3RSのドアオープニングのウェザーストリップ

サイドウインドとドアを密着させることが最大唯一の機能であることがわかる

しばらく走ってから一宮さんに取ってもらった写真

どうしてもほほが緩むというもの

オーナーに助手席に乗ってもらいインストラクターの運転を観察してもらう同乗走行もカリキュラムの一部。ドライビングスクールを20年近くやっていると同乗したクルマは数知れず、なんてものではなく、その種類も膨大で、「このクルマはここがいいね」とか「このクルマの特長はこれだね」とか、価格とは関係なく、瞬時にそのクルマの持ち味を見切る目は確かだと自負している。

A110と同じタイプならポルシェのボクスター/ケイマン、ロータスのエリート/エキシージのほとんど全てのバリエーションに乗ったし、新旧NSXもアルファロメをの4Cも限界まで攻めたことがある。いくつかのフェラーリ群やランボルギーニ群も体験済みだ。

運転が好きな人間にとっては高性能スポーツカーは魅力的に映るだろうし、経済的に問題がなければ、現在ではとんでもない動力性能と操縦性能を備えたクルマでも手に入れることができる。そういう意味で、出費をいとわなければクルマ好きにとっては恵まれた時代なのかも知れない。

ただ、運転大好き人間の、私的な好みと思想からすると、クルマを評価する時の最大のポイントは軽さと適度な大きさになる。

物を動かすのにも、物を止めるのにも力が必要になる。そして、物が重いほど大きな力が必要になる。つまり軽ければ小さな力でも物を動かすことができるわけだ。加速と減速を繰り返すクルマにあって、駆動力と制動力に有利に働く軽さは大きなアドバンテージだ。旋回中のクルマには遠心力が働く。遠心力は重さと速度の自乗に比例して大きくなる。同じような性能のタイヤを履いた同じような性能のクルマが2台あったら、軽いクルマのほうが安全に高い速度でコーナリングできることになる。

不遜であることを承知で言わせてもらえば、1トンちょっとの車重に押さえたA110を作った方たちも同じようなことを考えていたのではないのかな、と。

で、四国の山道。「前後のオーバーハングがなくて自分の背中に自転軸があるような曲がり方するよね」、「ブレーキがオーバーにアシストされていないのがいいしイニシャルストロークがカチッとしているのは嬉しいねぇ」、「ダブルウィッショボーンサスペンションって足がよく動いてるってわかるんだよな」、「アンチダイブ/アンチスクワットジェオメトリーになっているのかピッチングが抑えられている気がする」、「背中を押さてのけぞる加速と言うよりクルマが周りの空気と一緒に路面に平行に速度を増す感じだな」。頭の中でブツブツ言いながらA110を味見した。

同乗走行でオーナーから「どうですかこのクルマ?」と聞かれることがある。そんな時はあくまでも自分が経験した範囲での個人的な印象ですが、と断った上で寸評をお話しする。今回、このブログを書きながら、A110のオーナーがユイレーシングスクールに参加して感想を聞かれたら何と答えるだろうかと考えた。

軽さが最大の利点なのは間違いないのだが、「軽いですねぇ」 だけでは感じたものを表現できるわけもなく、オーナーもピンとこないだろうし、軽いことのメリットを羅列しても、それはそれで全体像にはつながらないわけで、 何度も何度も写真を見返した結果、たどりついたのが 『 A110ば慣性力の制御に長けたクルマ 』 という表現。 「加速、減速、旋回の全てにおいて、運転手の入力に対して寸分たがわずに反応し、否、運転手の意識を代弁するかのごとく反応し、運転がわかっている人には涙もののふるまいをするクルマです。運転手を育てるクルマかも知れませんね」というようなことを伝えたいと思った。 『 今ボクが最も手に入れたいクルマですね 』 とも。

A110とは何の脈絡もないけれど、下の写真は軽さという共通項があるので引っ張り出したNA6ロードスターのレース仕様。ユイレーシングスクールの卒業生(スクールを受講した人の意)とレースに出場しようと作りあげた。テーマはとにかく軽く、風の当たるマシン。一応、アメリカのSCCAの車両規則でEプロダクションに合致しているから、SCCAカリフォルニアリージョンに持っていけばレースに参加できる。

とにかく軽量化を最大の目標にして、ウインドスクリーンはとっ外してボンネットはFRP製に置き換えドアは外板だけのペラペラ、前後のオーバーフェンダーもアメリカから持ってきたFRP製。前後のダブルウィッシュボーンサスペンションの付け根までロールケージを伸ばしてショックタワーを補強したからシャーシ剛性は十分で不要なボディ部材はことごとく切除。ブレーキもフロント4ポット、リア2ポットの対抗ピストンにしてバランスバー付きダブルマスターシリンダーでノンパワーのアルミ製ペダルアッシーに。ブレーキラインはもちろんステインレスブレイデッド。リトラクタブルヘッドライトのカバーの下はがらんどうだし。とにかく機能部品以外は全て外そうと考えられることを全てやった結果、限りなく目標の900Kgの車重に近づけることができた。

最初から積まれていたエンジンが1.6リッターでエアクリーナーを変更しただけの状態なのに、その加速と加速感は2クラス上のよう。前後オーバーハングの重量を削ったから回頭性が抜群になって、昔から信じていた『 クルマが軽いということはいいことなのだ 』 を証明することができた。だからこそ今、A110の出現がどれだけの意味を持つかがわかる。

A110が現れて、A110に乗ってみて、自分の意識と思想が認められたようで、この上なく嬉しい。自画自賛ではあるけれど。

A110ピュア。ディフューザー、エアインテイクなどがお飾りではなく、機能がデザインと融合でいいじゃないか。鍛造ホイールもシンプルで軽そう。シートも気に入った。全体のシルエットもこれはもうたまらない。アルピーヌ徳島で購入された方は通勤に使っている人が多いという。なんという幸せ者。

毎年ルノークラブ走行会の前にルノーネクストワン徳島を表敬訪問するのだけど、今年は心躍るできごとが待っていた。

ルノーネクストワン徳島

一宮さんと

アルピーヌ徳島

A110ピュアとリネージ

一度乗ってみたかったA110。ルノーネクストワン徳島の裏手にあるワインディングロードで走らせることができたのだ。

ルノーネクストワン徳島の一宮さんに招かれて、今年も阿讃サーキットで行われたルノークラブ走行会でプチスクールを開催。

色とりどりのルノー車が集合。阿讃山脈にいだかれたサーキットを、愛車で思う存分に駆け回った。

阿讃サーキットに到着

まずは記念撮影

A110のタンデム走行は圧巻でした

スクールで配った資料の一部