とあるスーパーマーケットの駐車場。郵便局によってから宅急便を出したかったので早く出たら、開店前に着いてしまった。クルマの中で待つこと10数分。開店時間が近づくにつれて駐車場に入ってくるクルマが増える、

スマホでメールを確認するため目を落としていると突然、ガガーンッという大きくてソリッドな金属音。何事かと顔を上げると、1台の軽自動車がクルマ止めに乗り上げて止まっていた。けっこう高さのあるコンクリートのクルマ止めだから走っていて見えないとは思えないのだけど、どうやら駐車スペースを示す白線を無視しながら入ってきて、スーパーマーケットの入り口近くに進もうとしているうちに照明塔の周り置いてあるブロックに乗り上げてしまったようだ。

助けが必要なら出て行こうと思っていたけど、高齢の女性が降りてきてクルマの下をのぞいていたあとバックしたらクルマ止めから離れたから、音の割には軽傷だったのかも知れない。間違いなく足回りを打ち付けていると思うけど。

駐車場入り口から白線を無視してスーパーマーケットの入り口近くへ一直線

こちらもまっしぐら

まだ開店前なのだから遠くに停めて歩くと健康的なのに

中央左のピンクのクルマがブロックに乗り上げていた

なんとか自走はできるようだ

照明灯の周りに置かれたブロック

前から止めても後ろから止めてもあたる位置にあるわけではないけど

通過しようとするとあたるかも

さて、別の日のこと。

続けて2台のクルマが入ってきた

黄色いクルマは白線を無視して自分の行きたいといころを目指してまっしぐら

白いクルマは白線で区切られた駐車スペースを迂回しながら停めるところを探す

こういうクルマを見るとホッとする

この差はどこからくるのだろうか

ボク?

もちろん後者です

必要がなければ白線を引くことはないだろう

クルマがいなければ白線を無視してかまわないのではなく

白線があることを前提とした運転をすべきだと思うのだが

自分の運転を定常化するためにも

そうすれば意外性を減らすことができる

駐車場での出来事に以外にも、運転をなめているというか、何も考えないで運転しているというか、行き当たりばったりで運転しているというか、この人は偶然、幸いにも事故を起こさずに運転できているのがわからないのだろうか、という人が実に多い。考えたって罰はあたらない、というのに。まるでイヤイヤ運転しているようだ。クルマからは多大な恩恵をこうむっているというのに。

どんな運転をしようとその人の勝手だしとやかく言われたくはないだろうけど、いつでも自分の判断は間違っていなくて、クルマを手足のように操れるとは思わないほうが懸命だ。慣れているであろう広い駐車場ですら見落としがあるのだから。

だけど、それが当たり前だと思って運転している人にとっては、臨機応変に運転して何が悪い、ってことになるのだろうね。いっそ、どこかにこういう運転をするのが好ましい、って参考になる雛形がないものだろうか。『 これが安全面からも効率から言っても好ましい運転です 』 って。

一般的に教習所を卒業したら運転を習う機会はない=教わることはないし、人間って勝手だから、運転経験を積むとともに自分の都合の良いように学習するから、市中を走る人の運転レベルの平均値は下がる一方なのだろうな。昔はいかにもやんちゃとわかる人だけがやっていたことを、今はそこかしこでやっている。

だから、これからはひとりでも多くの人に運転を好きになってもらって、クルマとの付き合い方を今一度見直してもらう必要がある。

昨夜大津北交通安全協会木戸支部の総会があった

席上6月13日の時点で昨年の同じ期間を18人上回る34名が交通事故で亡くなり

滋賀県交通対策協議会は今年2回目の交通死亡事故多発警報を発令したと報告があった

前年同期比18名増はワースト日本一

ワースト2位が徳島県(12人増)で3位が京都府(9人増)

クルマは何気なく運転するものではない

クルマの運転は一生懸命やるものだと思う

メガーヌⅣRS

ユイレーシングスクールの問い合わせ用アドレスにYさんという方からメールが来た。以下はそのやりとりです。

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Yと申します。

7/6のオーバルスクールへの参加を検討しています。一点質問なのですが、1台の車で、2人がエントリーする事は可能でしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ユイレーシングスクールのヨシダと申します。お問い合わせの件ですが、結論から言いますと可能です。

ただ以下のことを承知下さい。

・参加費はひとりあたりの金額なので2名分が必要になります

・通常参加者を3組に分けて走行します。つまりひとり参加ですと2回分の休む時間がありますが、ダブルエントリの場合は休み時間が少なくなり、場合によってはクルマへの負担が増す可能性があります。その場合は、通常の参加者より、おひとりあたりの走行時間を短くしていただくことがあります

過去にもダブルエントリはなんどもありました。ダブルエントリ自体には問題ありませんのでご心配には及びません。ご参加をお待ちしています。

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Yです。早速のご回答、ありがとうございます。費用の件、車の負担の件は、承知しております。

実は、夫婦で参加させて頂こうと考えています。

現在、ルノー・メガーヌRS(現行型)に、その前はルーテシアRSに乗っておりました。私自身は、以前よりジムカーナ競技に参戦していたりして、スポーツ走行の経験は長かったのですが、ルーテシア購入を切っ掛けに、妻もミニサーキット走行を楽しむようになりました。今回、メガーヌRSに乗り換え、2回ほどミニサーキットを走ってみましたが、これまでの車との動きの違いを結構感じており、いま一度基本に立ち返り、ジックリとコーナリングの反復練習をしたいと考えておりました。また妻も、より安全に一般道の走行を、且つスポーツ走行もより楽しめるよう、レッスン受講を考えている次第です。

前向きに検討致します。よろしくお願い致します。

* * * * * * * * * * * * * * * * *

嬉しいですね。ご夫婦でサーキットなんていいですね。参加されたら基本から応用まで丁寧にアドバイスしようと思います。

と、ここまで書いてきて、多少フライングではあるけど公開してKさんたちの参加を後押ししようと良からぬことを考えていた矢先、Yさんと奥様から正式な申し込みフォームが送られてきた。というわけで、KさんとKさんの奥様、当日お会いできるのを楽しみにしています。

※ 7月6日(土)のYRSオーバルスクールFSWにはKさんの奥様以外にも3名の女性エントリがあります。

※ YRSオーバルスクールFSWは参加費の女性割引き、70歳以上の高齢者割引きがあります。ぜひご利用下さい。

5月に開催したYRSクワッドオーバルスクールで、高齢者運転手(!?)がメガーヌRSを全開で走らせてみた。

スクールの合間の5周だけだから、なかなか4コントロールの恩恵を実感できないけれど、とりあえず自分の尺度より速い速度でターンインして、自分がイメージするイーブンスロットルの開度より少し開け気味にして、ステアリングをホールドしている間にもスロットルを多めに開けてみたのがこれ。

自分の殻を破ろうと努力をしていると 『 ああ、介入しているな 』、『 機械が働いてくれているな 』 という瞬間をあちこちで確かに感じるのだけれども、悲しいことに長年の習性で 『 ここはこうあるべきだよな 』 と無意識ながらにいつもの自分に戻ってしまうと、たちどころに人間本来の限界が露呈する。そりゃそうだ、高度な技術で作られた機械なのだから人間のやることは全てお見通し。4コントロールがどんなものか見てやろう、なんておこがましい。どうするとどうなる、なんて因果関係がわかるわけがない。あいまいな人間の入力がそのつど違うのだから、と負け惜しみ。

だけど、4コントロールが機能していることは明確にわかる。人間の行う操作に対して遅滞なく、過不足なく、人間が目指すところを察知して(!!!)人間が努力さえすれば人間の目的レベルを引き上げてくれるがごとく介入するのだから、これはすごい技術だと認めざるを得ない。それでいて、人間の目的に対するわがままさ全てに対して寛容なのではなく、理にかなった操作をする限りにおいて人間の能力を拡大するようにしつけられている。

だから、4コントロールを手に入れた人はレンタカーでもいいから改めて前輪操舵車を運転して、どこがどう違うのか感じてみる努力をする意味はあると思う。違いを感じようとする過程こそ、メガーヌRSに付随する最大の価値かも知れない、といったら持ち上げすぎか。

ユイレーシングスクールのオーバルスクールならその体験が安全にできます。ローンチコントロールも試せます。YRSオーバルスクールは70歳以上の高齢者割引きと女性割引きがあります。メガーヌRSオーナーの方の参加をお待ちしています。

同じスクールに参加したメガーヌRSカップに乗るKさんを助手席に乗せて何周かした時、FDCのシフトアップの早さに驚きの声を上げていたのは秘密です。

先日開催したYRSクワッドオーバルスクールで初めてユイレーシングスクールに参加したHさんが感想文を送ってくれた。クルマが好きで自動車会社に就職するだけのことはあって、飲み込みが早かったのが印象的な好青年です。

YRSクワッドオーバルのストレートを加速するHさんのルーテシアRSトロフィー

『今回YRSクワッドオーバルスクールで初めてのスポーツ走行デビュー致しました。元々、私は運転することが好きでレンタルカートやドライブなどはしていたものの、スポーツ走行経験はありませんでした。この度、自動車会社に就職しクルマを作る側になり、更にクルマのことを理解したいと思い参加致しました。

スクールを通じて感じたことは2つあって,1つめは思っていた以上に良い意味で自由だと思いました。午前の部の後半からひたすらコースを走り続けるのですが、何度も繰り返し練習するので各回で色々試すことができ、スポーツ走行が初めての私でも楽しく、自分のペースでステップアップ出来たのが良かったです。

2つ目はドライビング上達・理解のためのフォローがしっかりしていることです。目標が良く分からなくなって集中力が切れてきた時、先生の鋭い指摘がラジオから飛んできたり笑、自分の車を運転してもらい (圧巻、こんなに違うのね...) 目標を再確認したりと、理解を深めることができました。

スクールでは計100km近く走行し大満足。楽しい一日を過ごしました!また参加したいと思っています!

次はオーバルスクールに参加しようかと父と計画中です。その際は宜しくお願い致します 』

ユイレーシングスクールに初めて参加したKさんのメガーヌRSカップを率いて

最終コーナーを立ち上がる

Hさん、早いうちにクルマさんの声を聞く習慣を身につけるといいと思います。応援しますよ。

レザークラフトをやっているという卒業生からプレゼントが届いた。なんでも376回を見て、「 メガーヌに旧タイプの高齢者マークが貼ってあったので真似をして作りました。古希のお祝いです 」 とのメッセージ。

旧タイプの高齢者運転標識@YRSメガーヌRS

歳をとるとそれ相応に体力とか視野とか反応時間とか、いろいろなものが低下することを否定するものではない。ただ、『 年寄りだから何々 』 と単純にレッテルを貼るのは大反対。高齢化社会は避けられないのだから、もっと高齢者に責任を感じさせるように仕向けるシステムが必要だ。歳に甘えている高齢者が多いことを嘆げく。

だからではないけれど、もらったプレゼントは高齢者だからこそだから、大いに活用するつもりだ。

プレゼントは

ブローチ小

ブローチ大

ストラップ

ありがとうKさん

ブローチ小をつけるとこんな感じ

※ 古希になったので高齢者講習を受けられないかと電話したら、免許書き換えの時期にならないと受けられないのだと。まだ3年もあるのに。

※ ユイレーシングスクールのYRSオーバルスクールは数年前から参加費の高齢者割引きを実施しています。高齢者の参加大歓迎です。

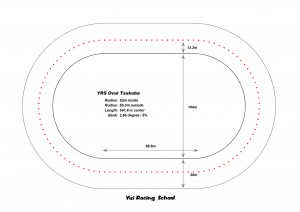

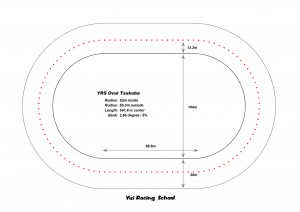

茨城県下妻市にある筑波サーキットの中に、オートレースの選手を養成するためのオーバルコースがあります。イン側で測って全長500m幅員30m、傾斜5%の大きなオーバルコースです。

筑波サーキット全景

中央上の楕円形状のものがオーバルコースです

筑波サーキットコース2000/1000と比べてもその大きさがわかります

一般には使えないのですが、2016年4月に開催して以来、ユイレーシングスクールでは今回このオーバルコースでYRSオーバルスクール筑波を開催できることになりました。ユイレーシングスクールらしく30mの走路をパイロンで規制し13mあまりに。直線部を長くとって加速、減速、旋回を明確に練習できるように配慮しました。インサイドで測って半径52mもあるコーナーは、イーブンスロットル、イーブンブレーキ、トレイルブレーキングの練習に最適なコースです。

ユイレーシングスクールならではのコースレイアウト

アウト側のラインはパイロンで規制してあります

パイロンの外側に16m以上のスペースがある安全性の高いレイアウトになっています

慣れると時速100キロ超の速度からターンインし90キロを維持しながらコーナリングの練習ができます。コースには5%のバンクがついているので、フラットな路面とは異なり垂直Gを受けながらのコーナリングを体験できます。どなたでもご自身のクルマで参加できますが、コーナリング速度が速いの、と参加者の経験とクルマにもよりますが連続して1Gの横向き加速度を受けることになりますので、今回に限り事前にYRSオーバルスクールを受講された方に限りたいと思います。なにとぞご了承下さい。

詳しくは、 YRSオーバルスクール筑波開催案内 をご覧下さい。

尚、7月6日(土)に富士スピードウエイでYRSオーバルスクールFSWがあります。これに参加していただければ、垂直過重を受けながらの時速100Kmのコーナリングが楽しめるYRSオーバルスクール筑波に参加していただけます。

※ 以下の動画は2016年に開催した時のもの。外撮りと車載映像です。

※ IE(Internet Explorer)でビデオを視聴するのが困難なようです。Chromeやsafari、Firefoxなどのブラウザをご利用下さい

スロットルペダルとブレーキペダルの踏み間違いによる事故が起きている。

高校1年の春から54年。ダッシュボードが鉄板むき出しだった頃からラジアルタイヤが出現して飛躍的にロードホールディングが良くなった時代を経て、クルマにいろいろなアシストがつくようになって、さらには高度に洗練された4輪操舵装置が装着されたクルマが登場した現在まで、プライベートでは日本とアメリカで相当な距離を走ってきたしドライビングスクールでの同乗走行を含むと運転したクルマは数知れず、それでも危ない思いをしないで運転を楽しんできた身としては、ペダルの踏み間違いと言われてもにわかには信じがたい。

レンタカーや借りたクルマなどで操作に慣れていないクルマならいざ知らず、自分が所有するクルマでペダルを踏み間違えるというのは、どうするとそうなるのか想像するのが難しい。クルマを運転することに対して油断があったのではないかと思わざるを得ない。事故を起こされた方には申し訳ないけど。

で、これはあくまでも私見だけれど、ペダルを踏み間違えた方はスロットルペダルとブレーキペダルを踏み換える時にかかとを床から離しているのではないだろうか。さらに言えば、スロットルペダルを踏む時のかかとの位置とブレーキペダルを踏む時のかかとの位置が違うのではないかと。つまりそれぞれのペダルに足裏を正対させるように右足を動かしてはいないか。右足を動かすたびにかかとを浮かしているから、足裏がどこに着地するのか不確かなのではないかと。

ユイレーシングスクールに来てくれる人の中にもペダルを踏み換えるたびにかかとの位置が変わる人がいる。スロットルペダルはまだしも、ブレーキペダルを踏む時にかかとを浮かす人もいる。

そういう人にも何気なくペダルを踏んでいるように見て取れる人にも、『 できればかかとを同じ位置のままスロットルペダルとブレーキペダルを踏み換えるようにしてみて下さい。かかとは尾てい骨から最も遠い身体の支点です。フットレストもフットボードではありませんから左足は突っ張らないようにして下さい。右足と左足のかかとが同じように床にしっかりとついていれば上半身が安定します。スロットルオフからブレーキングに移る時にかかとを床につけたまま踏み換えることができれば、かかとを支点にしてつま先が扇形に動くので繊細で最終的に強い踏力をブレーキペダルにかけることができます。決してブレーキペダルを蹴飛ばしてはいけません。かかとを上げてしまえばそこで踏力が一定になってしまいます。ABSが働けば制動距離が伸びてしまいます 』 と伝えます。

現代のクルマは何気なく運転してもとりあえずの目的は達成できるように作られています。ですから運転する側にどうすれば正確な操作ができるか、換言すればどうしたら操作ミスをしないですむかという工夫があれば、そして運転に集中することができれば、クルマはもっともっと快適で安全な乗り物になります。

下の映像は2013年暮にユイレーシングスクールのYoutubeにアップしたスレッショルドブレーキングを解説したものです。最初のふたつはブレーキペダルの踏み方の悪い場合と良い場合でクルマの姿勢変化に違いがあることがわかります。三つ目は悪い例と良い例のペダルワークを見ることができます。同時に、ブレーキペダルの踏み方で姿勢変化=過重移動が変化することがわかり増す。悪い例ではスロットルオフでかかとを浮かし、浮かしたまま直線的にブレーキペダルを押し込んでいます。※この時、右足のかかとは減速Gを感じることができません。

ペダルの踏み間違いとは直接関係はありませんが、操作を工夫すればよりクルマを効率良く安全に走らせることができるという例です。

※ IE(Internet Explorer)でビデオを視聴するのが困難なようです。Chromeやsafari、Firefoxなどのブラウザをご利用下さい

YRSクワッドオーバルのストレートを加速するKさんとメガーヌⅣRS.Cup

YRSクワッドオーバルスクールに参加してくれたKさん。初めてのユイレーシングスクール。スクールの感想を聞かせてほしいとお願いしたら、気持ち良く引き受けてくれた。

社会人になって、初めて購入したクルマがハイパワーのツーシーターで、 その後も速いクルマを乗り継いで、『奥様との攻防でドアが2枚になったり4枚になったり』(本人談)もしたけど、 メガーヌⅢRSでスポーツドライビングに目覚め、 ちょっとハイパワーコンパクトに浮気したものの、マニュアルミッションが好きでメガーヌⅣRS.Cupが発売されたのを期に乗り換えた、 とも教えてくれた根っからの走り好きのKさん。武勇伝にも事欠かなそうなKさんの感想です。

『今回、貴スクールのクワッドオーバルに参加させていただいた理由は、新しい車に乗り換えたのでその車の挙動を知りたくて参加させていただきました。メガーヌⅣRSには4コントロールという4輪操舵機能が付いています。そういった機能がついた車の経験がなかったのも理由です。

一般道の速度域では分からない挙動、特にESC(横滑り防止装置)を切った時にどういった動きをするのか興味がありました。いきなりこういったことを一般道では危なくて試せませんから。(笑

初めてYRSに参加させて頂きましたが、座学の前に参加者の自己紹介があり、人見知りの自分でも皆さんとすぐに馴染めた感じがしました。最初の1時間、クーラーの効いてる部屋での座学では講師のトム ヨシダさんが理論に基づく難しい話を分かりやすい言葉で教えていただき、なんとなくイメージはつかみやすかったです…..実行に移せるかは???ですが^ ^

まずオーバルコースの走行前にフルブレーキの練習から始めていただいたのは、ここ最近3年以上スポーツ走行していなかった自分にとっては有り難かったです…..あんなに強くブレーキペダルを踏むことは一般道では無いですから。またオーバルコースは複数台同時走行なので追い越しを行う際の約束事を事前に周知徹底してからオーバルコースの走行となりました。YRSは安全管理がしっかりされていると思いました。走行中はFMラジオからリアルタイムで先生の指摘が聞けるのも良かったです。

走行の合間を利用してトムヨシダ先生に質問しても、ざっくばらんにお答えいただき、話があまり理解出来ないような場合は先生の運転するメガーヌの助手席に座らせてもらい同乗走行していただいたことで理解が深められました。

タイヤのグリップ力を最大限に引き出すコーナリング方法を教えていただきました。今まではフロントタイヤの荷重を中心にコーナリングを考えていたのですが、後輪も上手に使うことによってより安定して速く走れるようになると。これは後輪の操舵機能を持つメガーヌⅣRSでは後輪を上手く使うことによって、より早く車の向きを変えられることに繋がるかもしれないと感じました。

また後輪の滑り出しは唐突ではないのが分かりました…..これも後輪にある程度加重しながらコーナリングするように教わったお陰なのかもしれません。

4分間、最初の1分はウォームアップで残り3分の全開走行。このバランスが絶妙だと思いました。これ以上長くても、車もきついしドライバーも集中力が持ちません……特にあの暑さの中では(汗 走行後の2周のクーリング走行も車にとってはありがたいと思いました。 』

■Kさんが車載映像を公開したそうです。

kさんがメガーヌⅣRS.CupでYRSクワッドオーバルを走ります。前を行くのは就職して初めて買ったルーテシアRSトロフィーでYRSクワッドオーバルスクールに来てくれたHさん。

Kさん 感想文ありがとうございました。また遊びに来て下さい。

※ IE(Internet Explorer)でビデオを視聴するのが困難なようです。Chromeやsafari、Firefoxなどのブラウザをご利用下さい

異例の暑さの中でドライビングスクール二連ちゃん。土曜日にYRSオーバルスクールをやって日曜日にYRSクワッドオーバルスクール。

朝一番で50分程度の座学をやって

運転する人間の身体のどこも地面とつながっていないことや

クルマはタイヤ4本でしか地面と接していないことを改めて確認して

動いているクルマにどんな力が働いているかを説明して

クルマの性能をより引き出すための操作を解説

イーブンスロットル、イーブンブレーキ、トレイルブレーキングを練習して

パイロンで作られたコースを全開で走ります

土曜日には常連のHさんがトゥィンゴRSゴルディーニで来てくれた

メガーヌRSと記念撮影

Hさんが下のコーナーを立ち上げる

NAの音もいいもんだ

日曜日にはユイレーシングスクールが初めてのKさんとHさんが来てくれた

KさんはメガーヌⅣRSカップで

今年新卒で某自動車会社に就職したHさんはルーテシアⅣRSトロフィーで

常連のKさんは今回はルーテシアⅢRSで

お約束のメガーヌRSと記念撮影したけど

Kさんのアップの写真を忘れました

3年前まではメガーヌⅢRSでサーキットも走っていたKさん

しばらくお休みしていたけど

新世代メガーヌで復活

某外車に乗る父君と一緒に参加してくれたHさん

お父さんともどもふだんはできないクルマの限界を探る走りを楽しんでくれました

HさんとKさんが連なって

YRSクワッドオーバルの最終コーナーを立ち上がるの図

ルノー乗りのみなさん、ルノーの足の良さを味わいにユイレーシングスクールにおいで下さい。

※6月に予定していたドライビングスクールは今年、来年とイベントめじろおしの富士スピードウエイに日程を譲ることになりました。

次回のスクールは7月6日(土)のYRSオーバルスクールFSWです。

来年6月から9月まではオリンピック/パラリンピックの自転車競技の舞台になるので富士スピードウエイのスクールはありません。

鈴鹿サーキットを専有走行する際には最初に慣熟走行をするように要請されますが、YRS鈴鹿サーキットドライビングスクールでは独自の方法で慣熟走行を行います。速度一定の慣熟走行では、特にリズムが大切な鈴鹿サーキットでメリハリのきいた操作に慣れることができないからです。

幸いなことに参加者全員がユイレーシングスクールのいずれかのカリキュラムを経験しているので、どのくらいの速さで走れるか予測がつきます。なので、最初のセッションでは34名中9名の鈴鹿サーキット未経験者にメガーヌRSリードカーの後ろに速くない順に並んでもらいます。その後ろに鈴鹿サーキット経験者が連なってリードフォローを行います。ブリーフィングで直線区間ではスロットルを床まで踏むように伝えるので、鈴鹿サーキットが初めての人でもかなりのペースで1周目を走ります。

今年のYRS鈴鹿サーキットドライビングスクールに参加するために4月のYRSオーバルスクールに来てくれたHさん。諸事情で参加を見合わせたので、将来のために助手席から鈴鹿サーキットを味わってもらいました。ひとつ目は最初のセッションでのリードラップの車載動画です。

2回目のセッションでは鈴鹿サーキット未経験者に経験者でもリードフォローを希望する方を加えて行います。今回は希望者が多かったので、2班に分けてリードフォローを行いました。1班はメガーヌRSが、もう1班はYRS卒業生で速さピカイチのMさんにお願いした。

2回目のセッションのリードフォローが終わってからHさんにもう少し鈴鹿サーキットを味わってもらうと走り出したのだけど、雨が落ちてきたのでピットに戻って待機することになったのがふたつ目の車載動画。

ある程度クルマをきちんと動かせないと鈴鹿サーキットレーシングコースは走っても面白くない、と思っているので、YRS鈴鹿サーキットドライビングスクールはユイレーシングスクールの卒業生に限らせてもらっている。本当は50台までコースインできるのだけど、混雑していては楽しくないから、YRS鈴鹿サーキットドライビングスクールは40台が上限という贅沢さ。

クルマ好きにはぜひ鈴鹿サーキットを走ってほしいので、来年の日程は未定だけど、ぜひ今年のうちにYRSオーバルスクールを受講して、来年YRS鈴鹿サーキットドライビングスクールに参加してみませんか。

■ 次の動画は2回目のセッションでリードカーを頼んだMさんの走り。結婚してふたりのお子さんに恵まれ、ファミリーカーに換えたけどクルマの運転を楽しむ熱意は変わっていないナイスガイです。3年ぶりとファミリーカーとは思えない2分43秒983。

※ IE(Internet Explorer)でビデオを視聴するのが困難なようです。Chromeやsafari、Firefoxなどのブラウザをご利用下さい