第560回 YRSツーデースクールFSW参加者募集中

来る3月13日(土)、14日(日)に今年1回目のYRSツーデースクールを開催します。

ユイレーシングスクールが2日間にわたるスクールを開催し続けているのは、短期間に集中してクルマをいろいろな局面で様々な操作を反復練習することにより、適正でない操作とそうでない操作の仕分けをより一層深く掘り下げて行うことができるからです。

1日目午前中は広大な駐車場に

スラローム、ブレーキング、フィギュアエイトのコースを作り3通りの操作を反復練習

午後にはオーバルコースに設定を変更し

タイヤの限界付近を使って走る際に

加速減速旋回の一連の操作を過不足なく行う練習をします

2日目は朝いちばんでFSWのショートコースを歩きます

5%の下り勾配のストレートや1コーナーのクリッピングポイントで路面が折れていること

ヘアピンが8%の急な登りなことを確認し

走行する際にクルマを安定させる方法をイメージします

リードフォロー、追い越しなしのラッピング、同乗走行を経てフリー走行に移ります

サーキットが初めての方も不安なくペースを上げていけるカリキュラムです

どんな練習をするか次の動画をご覧下さい。

・YRS流ブレーキング(好例)

・YRS流ブレーキング(悪例)

・YRS流スラローム

・YRS流フィギュアエイト

・YRSオーバル走行

・FSWショートコース走行

2019年秋のYRSツーデースクールFSWの模様もご覧下さい。

ユイレーシングスクールでは感染症対策に万全を期しています。クルマを思い通りに動かしてみたい方、ご自身のクルマの性能を存分に発揮させたい方はぜひ参加してみて下さい。お待ちしています。 2日間集中して走るとスクール10回分ぐらいの効果があります。下記の頁からお申し込みになれます。

第559回 Sさん親子

実に様々な人たちがユイレーシングスクールを受講してくれるけど、概して速く走ることに慎重な人たちと速く走ることに抵抗のない人たちに大別できる。

初めてSさんに会ったのは2012年7月のエンジンドライビングレッスン。BMWのツーリングで参加と記録にはあるけど、申し訳ないことにどんな走りだったかは記憶にない。次にSさんと会ったのは2013年6月のYRSドライビングワークショップFSW。ポルシェGT3での参加だった。Sさんはどちらかと言うと後者で、クルマをねじ伏せて走るようなところがあった。いわゆる『何かがあってもどうにかしてしまう』タイプの走り方だった。それが正しい方法かどうかは別にして。それでもYRS鈴鹿サーキットドライビングスクールやYRSスキッドスクールを含めいろいろなカリキュラムに参加してくれているうちに、運転の仕方が穏やかになっていった。と言っても、遅くなったわけではなく、むしろ速度域は上がっていった。ありていに言えば、人間主体の運転からクルマとの共同作業で動かすことに目覚めた始めた、と言うべきか。その後、会社の後輩を何人も何度も連れて参加してくれたり、ユイレーシングスクールのカリキュラムをそれなりに評価してくれているようだった。

いつだったかある時、「きちんと運転できたほうがいいから、今度息子が免許とったら連れてきますから」と。そして言葉通り2016年6月のYRSドライビングワークショップFSWに19歳の息子さんがやってきた。かすかにだけど、運転操作だけではなく、クルマを運転するということについてかみ砕いて話した記憶がある。親父さんが一度はたどった方向には進まないように。

そして

先週の土曜日のYRSオーバルスクールFSW

今度は免許を取ったばかりの大学生の娘さんと参加してくれた

どうせ運転するのだから安全に楽しく運転してほしいというSさん

Sさんがユイレーシングスクールの思想をどのくらい理解しているかは?だけど

娘さんに自分なりに伝えたいことがあると言うから

『おかしな走りになったら降りてもらうから』と脅かしておいて助手席に乗ることを許可

最初のうちはSさんが話しかけるとペースが乱れることがあったけど

これから先親子で運転についての話題作りになるならと静観

これは同乗走行中の写真だけど

いつもの通りYRSオーバルスクールFSWは短いセッションを繰り返すので

Sさんに『今度は娘さんがひとりで走るのを見ていれば』と無理やり降ろす

それでもセッションを重ねるうちに娘さん

ひとりでも十分クルマの動きを理解した操作ができるようになって

セッションの間に娘さんにどうですかと水を向けるとはにかんで

これも同乗走行中の写真で

具体的な操作を説明しながら

とにかくクルマの動きをこと細かく知ろうと努力してみて下さい

状況が正確に把握できれば正確な対応ができます

と進むべき方向も伝えておいた

娘さんの走りをビデオに収める父親の図

Sさんは車載動画を撮るためにビデオカメラをセットしていただけでなく

ラップタイムが計れるようにロガーも積んでいた

週が明けて火曜日にSさんからメール。「2/20のレッスンありがとうございました。日曜に日常走行練習しました。練習の成果が明らかにわかるぐらい、安全に安定した走りになりました。また、レッスンに参加させていただきます」とあった。

メールにはYouTubeに上げた娘さんがひとりで走った時とボクの同乗走行の車載動画のURL。ロガーのデータを落としてラップタイムはもちろん、娘さんがひとりで走ったのか、Sさんが横に乗っていたのか、ボクが乗っていたのか、右回りか左回りかまで、この日娘さんが走った108周の詳細がわかるエクセルファイルが添付されていた。 このブログをアップしたら、動画を見て気が付いた娘さんへのアドバイスをSさんにメールするつもりだ。

親父万歳‼ だね

【追記】 Sさんからメールが来た。

メール、ブログ確認しました。身体のブレはシート等もあり仕方がないと思っていました。同乗レッスンのビデオを参考に勉強します。

YRSは誰でもどんなレベルでも、安全に走る基本を教えて頂ける場所と理解しています。スポーツ走行しないので、必要ないと思う人が多い様です。まだ、道路を700km程度しか走っていない娘でも参加できて、安全運転の基礎レベルが向上出来ている事を周りに伝えたいと思っています。また、参加させて頂きます。

第558回 Aさんとの再会

先週のYRSオーバルスクールの申込みフォームを整理していたらAさんの名前が目に飛び込んできた。正直言って嬉しかった。

第431回 でも触れたように、Aさんが乗っていたルーテシアⅢRSに見惚れて試乗もしないで購入し、それが縁でルノー・ジャポンのブログを書かせてもらうようになった経緯がある。けれども 第431回 でAさんがドライビングスクールは卒業です、というようなことを書かれていたのが残念で、クルマは何でもいいからまた遊びに来てくれないかなと思っていたから。

スクール当日の朝早く。申込みフォームの車名欄にNDロードスターとあったからフムフムと思いながらFSWの東ゲートに着くと、既に〇〇ナンバーのNDロードスターが。小走りに駆け寄り窓をノックすると、懐かしいAさんの顔が。「また来ちゃいましたよ」と笑うAさんの笑顔が最高でした。

『第431回 ルノーとの出会いとAさん』 にも登場する相変わらず柔和なAさん

「やっぱりMTが好きです」と書かれていた通りに選ばれた終のクルマ

「いや~ 難しい」を連発されるも

何年かぶりのYRSオーバルコースで

本当に久しぶりにFRとMT

破綻しない走りは基本ができているからです

ご自身は「遅くて遅くて」と言われるけど

ナラシもそこそこで操舵輪と駆動輪が別々のクルマを

あそこまで走らせられば遅くはありません

これからが楽しみというものです

お願いしておいた感想文が届いたので紹介します

ユイレーシング ヨシダさま

前回お世話になったのは2015年5月のツクバと記憶してます。なんと6年も間が空いてしまいました。実はその当時所有していた車両は手放してしまいもう参加することも無いだろうと思っていたのです。

今回突然に参加させていただいたのはロードスターNDを入手してしまったからです。数年前に70歳を迎えた今、なぜロードスターを入手したかと言えば丁度70歳で免許更新となり高齢者講習が必要となりました。講習には2種類あり通常の高齢者講習とチャレンジ講習があり、前者は受講でOK、チャレンジは試験です。高齢者の事故が話題になっているのでいつまで乗るか、いつ返納するかと考え「そうだ チャレンジを受けて3回受からなかったら免許返納だ」と思い申請しようと7校ほど問い合わせましたが何処も受けつけてもらえずチャレンジは断念となりました。自己判断で返納時期を決めるのは非常に難しいのではないでしょうか?試験で検定員が不合格と判断してくれれば決断できるのではないでしょうか?

そこで多少の無理は承知の上でロードスターにたどり着きます。後がないなら最後の車は基本のFR、MTにしよう。それにアイドルストップはいらないし高齢だから他人は乗せない。それにマツダはドライビング教室も開催してるし30年以上も2シーターを作り続けている。この会社を応援しようと思ってしまった。30年イベントは終わってしまったが次は40年イベント。参加したいな。その時、私は何歳?。

オーバル参加の当日が初東名です。初ETCは正常に作動するかなんて心配しながらFSWに。東ゲートでヨシダさんに声をかけてもらいました。ロードスターは軽快でしたが他の参加者の速いこと速いこと。どんどんおいて行かれてしまいます。リードフォローなんてついて行かれずリードフォローになりません。後の方、ごめんなさい。同乗走行でヨシダさんのドライブを体験してこんなに速くそしてスムースに車は動くんだって感激でした。前後輪が同じにドリフトするなんてすごい。車にストレスを与えない乗り方です。また 参加させてください。よろしくお願いいたします。

Aさんは書かれていないし極めて僭越なことだと思うけど、ボクはAさんがロードスターに行きついた理由がわかるような気がする。当日の朝、ゲート前であれこれ話していて、高齢者講習を受けたと聞いたからどんなものかたずねてみた。ボクは来年の春が高齢者講習だから参考にしたいと思って。結局Aさんはチャレンジ講習ではなくて高齢者講習を受けたのだけど、受講者3名と教官が1台のクルマに乗って実技をやったそうだ。その実技がひどかったらしい。縁石に乗り上げるは一旦停止で止まらないは、それでもその人たちは合格だったそうだ。Aさんはこんな人たちと一緒に走るのは怖い、と思ったとのこと。当然だ。何のための講習かとも思ったに違いない。一方で、そんな経験からAさんは改めてクルマを動かすことに真剣に向き合ってみようと思ったのではないだろうか、今いちど運転を楽しんでみようと思われたのではないか。 だから、FRでMTでプリミティブなロードスターでなければならなかったのではないかと想像する。違っているかも知れないけれど。

家族用に万能なカングー、自分用に走りに特化したロードスター。高齢者として理想的なクルマ選びの一例ではないか。

AさんYRSオーバルスクールFSWの70歳以上割引きの特典を使ってまた遊びに来て下さい。7月のYRS筑波サーキットドライビングスクールにもぜひ。ユイレーシングスクールは老いも若きも一生懸命運転する人を応援します。

第548回 22年目のユイレーシングスクール始動

とてつもなく寒い週末。ユイレーシングスクールの22年目が始まった。1999年のあの日の桶川も寒かったけど。

今年初めて富士山にご挨拶

御殿場市山の尻から1月8日朝6時55分の富士山を仰ぐ

FSWに向かう途中にいつものところに

1月9日朝6時34分の富士山を御殿場市山の尻から仰ぐ

デジカメとスマホで露出がこんなに変わるもんだ!

1月9日の土曜日

ポルシェクラブ東京銀座に依頼されてドライビングレッスンを開催

状況を勘案して座学は参加者自身がクルマに乗ったままラジオで

FSW入場時に検温はしてくれるので

アルコール消毒液と手指消毒用ハンドソープとハンドタオルを用意

オープンエアではあるけどできるだけの準備はして

参加した17名中サーキット走行の経験がある方は2名のみ

それでも全員がクルマを速く走らせることは好きみたいなので

安全にクルマを走らせる方法を解説し

クルマがいやがる操作を少なくする練習をしてもらいました

目から鱗

そんなこと考えたことなかった

自分のクルマがこんなに走るとは思ってなかった

運転するのがさらに楽しくなりました そんな声が

参加された方には満足していただけたようです

ポルシェクラブ東京銀座のドライビングレッスンが終わって

1月9日午後4時50分の富士山を仰ぐ

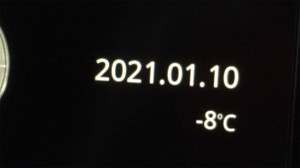

1月10日朝6時30分

須走にある旅館の駐車場

凍ってなかったのは幸いだけど

エンジンをかける時にはマイナス10度

動き出してもこの外気温

しびれるとはこのことか

なんか不気味な話もあるけど

やっぱり富士山に積もっている雪が少ない

1月10日朝7時6分の富士山を富士スピードウエイ駐車場P2から仰ぐ

朝日がまぶしい

1月10日の日曜日

今年初めてのYRSオーバルスクールも

座学はクルマに乗ったままで聞いてもらった

質問がある場合はホーンを鳴らしてもらって

路面が冷たすぎなのとタイヤの皮がむけていないクルマが何台か

急遽カリキュラムを変更してYRSオーバルの走行を割愛して

よりスピードのでるYRSオーバルロンガーでの走行に変更

陽が上っても路面は冷たく気温は4度

その上風がでてきて寒いのなんのって

スタッフにレインコートを着せて寒さをしのぎ

タイヤも温まらないのに参加者は元気に走り回る

午後だけで4分のセッションを11回

1周20数秒のコースでです

寒いのにアドバイスに応えてくれて

一生懸命走ってくれた参加したみなさんに感謝感謝です

1月10日午後4時52分の富士山

片付けしてて遅れてしまったけど

あと10分早ければ

光の帯をまとった富士山を撮ることができたのに

残念

第543回 A110を味わいつくす

抽選で選ばれてAlpine X Engine ドライビングレッスンに参加された方々に

最初は座学でクルマの動きに大きな影響を与えるサスペンションと車重の話をし

パドックでA110の加速と減速を見てもらって

走行中のクルマの挙動変化がいかに大きいか観察してもらい

次いで筑波サーキットコース1000の1コーナーの内側に移動してもらい

A110でイーブンスロットルとトレイルブレーキングのデモランを見てもらう

参加者にも同じことをやってもらうので

座学で話したなぜイーブンスロットルが大切なのかを実車を前に説明

スロットルだけでなくブレーキでも前後荷重を均等にできることも繰り返し説明

A110は潜在性能が高いから間違った操作も受け付ける懐の深さはあるものの

走行状態に即した操作をすればさらに限界をあげることができるから

安全ではあるし速く走ろうと思えば速く走れると身振り手振りで伝える

デモランではイーブンスロットルで85キロでターンイン

この日は路面が冷たく4輪が外に流れそうになるので80キロをめどにしましょうと説明

トレイルブレーキングに移る前のブレーキングでは少し大げさに踏力を強めて緩めて

ターンインする時には沈んだノーズを拾っていることを確認してもらう

コース幅が13mあるとは言え半径25mの1コーナーに80キロで入るのには

前後タイヤのグリップが均等でなければクルマがバランスを崩す可能性が高くなる

朝の座学で話したことを要約すると、まず軽さ。

・動いているクルマは大きな運動エネルギーを抱えている。

・ブレーキをかけてもクルマがすぐに止まらなかったり、ステアリングを切ってもクルマの向きが変わらなかったりするのはその運動エネルギーの向きを変えなければならないからだ。

・運動エネルギーは物体の重さx速度の二乗を2で割ることで求められるから、クルマが重ければそれだけ運動エネルギーは大きくなりクルマの運動性能に影響が出る。

・軽ければ小さな力でもクルマを加速させることができるし、同じような制動力ならば軽いほうが短い距離で減速できるし、コーナリング時の遠心力も少なくなるからクルマの旋回性能が高くなる。

・レースの車両規則で最低重量が決まっているのは、クルマを軽くしてライバルを出し抜くことを防ぐためだ。

A110Sの車重は1,110Kgで292PSのエンジンを積む。比出力は3.80Kg/PS。昔の人間にしてみれば、パワーウエイトレシオが4キロを切るクルマが誰にでも手に入るなんて夢のまた夢。(A110ピュアとリネージは出力が252PSで比出力は4.40Kg/PS)。

1,410Kgで350PSのエンジンを積むクルマがある。その比出力は4.03Kg/PS。加速性能は出力が大きいほうが有利ではあるけど、100Km/h時の運動エネルギーを比較すると428,241J対543,981J。A110の運動エネルギーのほうが2割強少ない。これが本来は曲がるのが苦手なクルマなのにA110にはヒラリ感がある理由だ。そして大事なことは、運動エネルギーは速度の二乗に比例して大きくなるから車重が軽いと過渡特性に優れていることだ。

ユイレーシングスクールが車重700KgのEPロードスターを作ったのは

まさに『軽さはクルマの武器だ』ということを証明したかったからでもある。

次に足。

・サスペンションの役割は第1義に路面からのショックで重たいクルマが壊れないようにすること。乗っている人間が乗り心地がいいと感じるのは副次的なことでしかない。

・クルマの性能が高くなって注目されているサスペンションの役割がタイヤが路面に押し付けること。つまり路面から離れないように常にタイヤを路面に貼りつけておくこと。

・クルマの性能はタイヤが路面と接するコンタクトパッチ(接地面)を通じてしか発揮されないから、コンタクトパッチが変形しづらいサスペンションが運動性能の向上には欠かせない。

・サスペンションの種類にはいろいろあるけど、A110が採用しているダブルウィッシュボーンという形式はホイールトラベルを確保するのに有利で、かつタイヤの上下動によるコンタクトパッチの変形が少なく、セッティングの幅がありバネ下重量も軽減できるという利点がある。

・60年代初頭から現在までF1マシンがダブルウィッシュボーンサスペンションしか採用しないのはそれが4輪自動車の性能向上に欠かせないからだ。

「70キロぐらいから始めてみて下さい」の声に参加者がストレートで加速。1コーナーのはるか手前でクルマが加速も減速もしていない状況をスロットルペダルに乗せた右足ひとつで作り、「ターンインは手前からゆっくりと手を止めないで切り続けます」に反応してコーナリングを開始。良く動く柔らかいサスペンションが姿勢変化をわかりやすくしているのだろう、ほとんどの参加者がノーブレーキでコーナーに進入するのは初めてなのだろうけど見事にこなしていた。まれにターンインの位置が奥になってフロントタイヤからスキール音が聞こえていた例もあったけど。

そう言えば、A110の特色のひとつに、結構な速度でコーナリングしてもスキール音が聞こえないことが上げられる。スキール音はパターンが刻まれたトレッドゴムが共振して発生する。FFでアンダーステアになるとアウト側前輪から派手なスキール音が聞こえる。1本のタイヤに荷重が集中し、タイヤの向いている方向とタイヤが回転して実際に進んでいく方向にズレがあるからだ。

A110のタイヤが鳴かないというのは、車重が軽くミッドシップだといということもあるけど、サスペンションが車重はもちろん運動エネルギーも全てのタイヤに分散して1本あたりの負担を軽減しているからだろう。

「姿勢制御はストレートにいるうちに終わらせます」と繰り返し参加者のトレイルブレーキングを見ていると、程度の差こそあれ、ほぼ全員が120キロプラスに届いた速度をブレーキングで殺し、踏力を緩めて前後輪のグリップバランスをとってからターンインしていた。たまにブレーキングポイントを遅らせた人が、つんのめったままステアリングを切ってアンダーステアにみまわれコーナーのインにつけていなかったけど。

やはり軽くて足のいいクルマはいい。初めて乗るクルマなのに、その後のコース全周を使った試乗でも、この日までサーキットを走ったことのない人を含めて全員が十分以上の速さで走り回っていた。A110がわかりやすいクルマだからこそ、だ。。

昨日届いたエンジン243号に早くもALPINE x ENGINE ドライビングレッスンのレポートが載っていた。村上編集長が参加者のアンケートを紹介しているけど、その中のひとつに 『サスペンションの動きがしなやかで、荷重移動、特にアクセル・オフやブレーキング時、ブレーキをゆっくり抜いて少し残す時の挙動が非常にわかりやすかった』 とあった。

機会があったらA110を味わってみることをお勧めする。その時はステアリングホイールを手のひらの摩擦だけで、いつもより手前から最初はゆっくり、フロントタイヤのグリップをステアリングの重さで感じる範囲で速めながら回し続けてみて下さい。A110の素性がわかります。

第539回 腰で曲がる

YRSオーバルスクールFSWロンガーでIさんのポルシェ911に同乗

Iさんのポルシェはタイプ991Ⅱの7速マニュアル

1,440キロの車重の60%が後輪荷重

タイヤはフロントが245/35ZR20でリアが305/30ZR20

ホイールはフロントが8.5Jでリアが11.5J

最高出力は420hp

RRだからリアが重い上にリアのオーバーハングマスが大きくて、リアの荷重を吸収するのと大パワーを受け止めるためにリアタイヤがフロントタイヤに比べてかなり幅広で、成り立ちとしてはインバランスなクルマでも4本のタイヤの限界を使って速いコーナリングをすることは理論的に可能だし、できない話ではない。それは、タイヤの幅に関わらずコーナリング中常に前後のタイヤのスリップアングルが均等になるような操作を行うことで実現できる。

クルマがアンダーステア気味かあるいはアンダーステアでコーナリングしている時、前輪のスリップアングルは後輪のそれより大きい。つまり前輪は限界付近か限界を越しているのに対し、相対的に言って後輪にはまだ余力がある状態なので4本のタイヤの限界を使ってコーナリングしていることにはならない。オーバーステア気味、あるいはオーバーステアでコーナリングしている場合はその逆。4本全ての美味しいところを使っているわけではないから、遅い。

アンダーステアを出すとフロントが逃げるのを感じるはずだし、オーバーステアではクルマが失速しているのを感じるだろう。どちらもクルマが予定された軌跡に乗って前に進んでいるわけではないのだから、結果的にそのコーナリングは遅いことになる。

ブレーキ、ステアリング、スロットルをトランジッションを意識して操作すれば、前後輪のスリップアングルを均等に持って行くことはできる。もちろんコーナリングをしているクルマの動きは複雑だから、瞬間瞬間の話ではなく、コーナリングのアプローチ、コーナリング、脱出の各パートにおいて、という話だ。

Iさんのポルシェに積まれていたロガーによると、YRSオーバルスクールFSWロンガーの下のコーナーで1.35Gの横向き加速度を記録している。太いリアタイヤのおかげか。それだけのコーナリングフォースを4本のタイヤが発揮したということは、クルマが受けていた遠心力がそれだけ大きかったということであり、それだけの遠心力を発生するほどコーナリング速度が速かったという証明に他ならない。クルマもタイヤも運転手もいい仕事をした、ことになる。

コーナリング初期にアンダーステアを出さないようにするのは簡単ではないけど、前後輪のスリップアングルの大きさに差が出ないように意識して運転していると、ターンイン後のアプローチで、肩ではなく腰で遠心力を感じ始めることができる。4WSでない限り後輪のスリップアングルの源は遠心力だけなのである程度の速度が必要だけど、その時には前後輪のスリップアングルが均等に近づいていると言ってもいいだろう。ヨーモーメントの中心もホイールベースの間に収まっているはずだから、4本のタイヤが同じように働いてくれる状況を作れたことにもなるからクルマは安定して旋回運動を続けることができる。

速度が低い場合は? 遠心力やヨーモーメントの影響を受けることは少ないけれど、クルマが動いている間は全てのタイヤにスリップアングルが生じているのだから、前後輪のスリップアングルを意識した操作はバランスを崩さない運転につながるからスリップアングルを意識して損はない。

動画はIさんが提供してくれました。静止画は動画からキャプチャーしたものです。

第537回 YRSオーバルスクールFSWを動画で見る

YRSオーバルスクールは入力に対して正確に反応するクルマと、それを操るあいまいな人間の操作とのギャップを埋めるのに最適なカリキュラムです。

ただ走っていても運転は上手くなりません。クルマを正確に動かすための操作がどういうものかを理論的に理解し、それを実行できるか検証する。その作業の連続が上達につながります。1分間に4~5回のコーナリングを試せるYRSオーバルスクールFSWは操作の仕分けにうってつけです。

たくさんの方の参加をお待ちしています。詳しくはYRSオーバルスクールの紹介をご覧下さい。

![]() YRSオーバルスクールFSW開催案内&申込みフォームへのリンク

YRSオーバルスクールFSW開催案内&申込みフォームへのリンク

お知らせ

ユイレーシングスクールでは来年、YRSオーバルスクールに参加したことがある方を対象とした新しいカリキュラムを始めます。今年のYRSオーバルスクールは12月のあと1回。日没時間が早いので時間を短縮して開催します。安価になっていますので、ぜひこの機会に。

▼ YRSオーバルスクールFSWでのトレイルブレーキングのデモランの様子

▼ YRSオーバルスクールFSWでのセッションの例

▼ YRSオーバルスクールFSWでのセッションの例

一見するとすると複数のクルマが同じコースを走るのは危険なように思えますが、ユイレーシングスクールではまずクルマを思い通りのラインに乗せることを練習し、さらに複数のクルマが同時に走行する場合のルールも決めているので危なくはありません。むしろ同時に走行している他のクルマのことも意識しないとならないので判断力を養う練習にもなります。