我が終の相棒

NAリッター100馬力エンジン

レッドゾーン7500rpm

クロスレシオ6速MT

ダブルアクシスストラット

車重1240Kg

トレッド/ホイールベース比0.588

2017年2月に 『今は昔』 と題したブログをアップした。

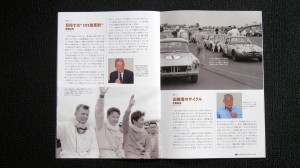

その中身はFB友達でクルマ雑誌界の知己とのやりとり。簡潔に言えば、純粋にクルマの運転そのものを楽しむ風潮が衰退したことへの嘆き節、になるのか。無情無常を憂いているのだけれど、でもあながち間違いではない。自動車技術の発達とともにクルマが平易な道具になり運転することへの意識が薄らいできている今、運転するということの意味、運転という人間の営みに思いをめぐらす必要は大いにある。青春時代から、そして自動車媒体の責任者としての肩の荷を下ろすまで何10年もの間クルマ一筋に走ってきたそれぞれがあの日どんな思いでいたのか、目を通してもらえると筋が見えると思う。

まして、内燃機関を動力とするクルマの先行きに展望を持てない現在においては、クルマの価値についても再考する必要があると考えている。

閑話休題。それにしても、不明にも4年前にはクルマ社会がこれほどの変貌をとげるとは思っていなかったし想像もしなかった。油断があった。それほど現代社会を取り巻く大気汚染の問題が深刻だったのにもかかわらず。いずれそんな日が来るだろうと漠然とは感じていたけど見通しが甘かった。

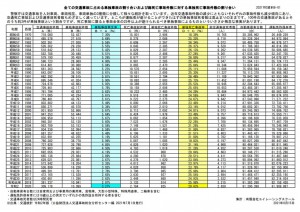

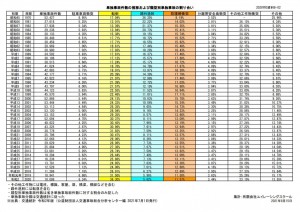

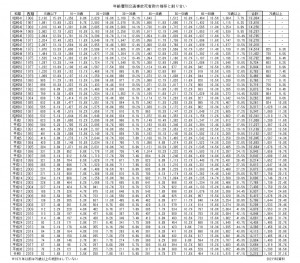

今年1月。EUが2020年に導入した新しい二酸化炭素(CO2)規制をわずか0.5g超過したとしてVWが200億円(‼)の罰金を受けることになったというニュースを目にした。クルマを売ると罰金? 排出ガスの規制は車種ごとの違いや排気量の違いで数値が異なり、1Kmあたり排出量50g以下のクルマは複数台に数えられるという補足があるから単純な計算では算出できないだろうけど、少なくとも二酸化炭素の排出量を減らさなければ罰金を払わなければならないのだから、EUに軸足を置くメーカーはこぞってEVやPHVの増販にやっきにならざるを得ない。

※2021年規定によるとEUでクルマを販売するメーカーは全販売台数平均で1Km走行時にCO2の排出量を95g以下に抑えなければならない。クルマに造詣の深い人に聞いた話だけど、1Kmあたり95gというのは燃費に換算すると24Km/Lになるらしいから簡単には達成できないだろうな。

その上、現状では脱炭素化がユーザーにも負担を強いている。1998年に欧州自動車工業会が欧州委員会と協議し自主規制によるCO2排出削減目標を設定し、同年フランスが自動車登録税の課税標準の算出にCO2排出量を織り込んだのを皮切りに、ヨーロッパ各国は横へ倣えで取得や所有に係る自動車税の税率にCO2排出量を加味することになった。国によっては排気量による課税を追加している例もあるようだ。聞くところによると、ヨーロッパではメガーヌRSの税金はCO2排出税が加わり500万円の車両価格に対して100万円近くになるという。取得や保有に係る税金が車両価格の5分の1ほどにもなるのだから、まだCO2排出税が現実のものではない日本に住むユーザーは幸いということか。

VWが規制未達成を発表した1週間前の1月14日。ルノーグループは2025年までのビジネス戦略を発表した。その中にはCセグメントでのシェア拡大を目指しながら、2025年までにグループで導入する25車種のうちの10車種がフルEV(‼)になると付け加えられていた。またルノーとアルピーヌの立ち位置を明確により鮮明にするとも。

4月26日:ルノーグループはルノー・サンクの再来と目するルノーR5をフルEVとして2025年に発売すると発表

5月1日:ルノーグループはルノー・スポール・カーズをアルピーヌ・カーズの名の元に再編したと発表

5月6日:ルノーグループは次世代メガーヌにフルEVを設定し近い将来発売すると発表

6月7日:ルノーグループはメガーヌE-TECHエレクトリックプロトタイプを発表

1月14日の発表には、フルEVのBセグメントハッチバックとフルEVのCセグメントクロスオーバーがアルピーヌの新型車として登場するとも明記されていた。さらにアルピーヌはロータス社との協業を進め、A110の後継車はフルEVになるとの記述もあった。大筋としては今後、RS=ルノースポールのバッヂをまとったモデルが出てくる可能性は限りなく低く、ルノーグループが新たに投入するスポーツカー、スポーティカーはアルピーヌの名を冠したフルEVになる可能性が高い、ということになる。

どうやら流れは完全にEV化に向いていると言わざるを得ない。EVはスクールの時に乗ったBMWのi8と日産リーフしか経験がないから、これからやって来るであろうクルマ社会を想像することは難しいし自分がEVにどんな印象を持つのか大いに不安がある。大気汚染の悪化を防ぐためにはEVがマストだと言われても、深夜のサービスエリアでエンジンをかけっぱなしにしている無数のトラックを見るとなんだかなぁと思うし、クルマを作るのにもエネルギーを消費するわけだし。排気ガスをきれいにする、出さないようにすることが求められていることは重々承知しているけれど。 130年余り自動車という世紀の発明を動かして続けてきた内燃機関。それを動力とした自動車が将来的には姿を消していくことは確かなようで寂しさもあり、爆発力と瞬発力が魅力のホットハッチの新型車はもう出現しないかも知れないという落胆もあり、延命策はないのかなとかあれこれ考えてしまうと頭の中のモヤが深まるばかり。

だから、ここはひとつ。ひんしゅくを買うかも知れないことを覚悟で、SさんとMさんが同意してくれることを期待しつつ、今のうちに買える人はルーテシアでもメガーヌでも構わないからルノーのRSモデルを買っておきましょう、と声を大にして訴えておきたい。

高校1年で免許をとってから56年間。内燃機関の爆発力と雄たけびに心奪われてきた身としても、ルノー・ジャポンのおかげで1台のGTとRSの全てのタイプ8台を堪能することができた身としても、ルノー・スポール・カーズが送り出すあのエンジンと足回りを今のうちにできるだけ大勢の人に味わってほしいと切実に思う。個人的には速いクルマが好きだ。かと言って圧倒的に速い必要はない。日常の現実的な等身大の速さが卓越していて手足のように動いてくれればそれでいい。走りを高い次元でまとめてあるRSはふつうのクルマよりちょっと悪めだから、自分とそして運転に向き合うにはうってつけなのだ、と言ったら誤解を生むか。

それほど遠くない将来、もうあの背筋がゾクッとくる刺激が味わえなくなる日が来そうなのだから。そして、わが国では車歴13年を超えると維持するのが重荷になってしまうけど、旧モデルのRSを含めできるだけたくさんのRSの個体がクルマ好きの手によって日本の道を走り続けてほしいと思うから。RSはただただ楽しむために走らせる価値が十分にあるクルマであることは間違いないし、スクールに来てくれれば楽しみを倍加させる方法は教えることができますから。

同時に、すでにRSを手にしている方はぜひその良さを満喫しつつ大切に乗り続けてほしいと心から思う。

【追記】 ブログに登場してもらったMGミジェットとアバルト595を所有していたSさん。最後のステージとしてミジェットとアバルト595を次々に処分してNDロードスターを買ったそうな。SさんはSさんらしく、人生オープン日和を貫く覚悟やよし。 ただただ楽しむために走らせるんですよね、Sさん。

1台目相棒

2代目相棒

3代目相棒

4代目相棒

5代目相棒

6代目相棒

7代目相棒

8代目相棒

9代目相棒