第14回 YRS ルノー・スポールゼミ

このブログでも紹介したように、ルノー・スポールオーナーを対象としたYRSゼミを開催した。開催日がゴールデンウィークの最中だったこともあり参加者は3名。さみしくはあったけれど、それはそれで充実した時間を過ごせた(と思う)。

納車されてから2週間しかたっていない白いメガーヌRSで現れたWさんは、このブログでゼミの開催を知り申し込んでくれた。ごくふつうのセダンや、ごくふつうのSUVを乗り継いできたというWさん。クルマの運転を楽しみたいという思いに駆られて購入を決めたそうな。だから、メガーヌは大切に乗っていきたいと。だから。通勤にクルマを使うのを止め、運動を兼ねて自転車で通っていると言う。

いいね。こういう話は。クルマとの付き合い方に覚悟がある。クルマさんも幸せだ。

ユイレーシングスクールの「座学オンCD」も買ってくれたWさん。実は連休中に開催される関西で2回目のYRSオーバルスクール奥伊吹にも参加してくれる。そのWさんからのメール。

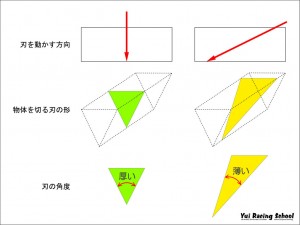

『湖畔のカフェレストランを会場に、様々なエピソードを交えつつお話いただいたドライビング理論の講義は大変充実したものでした。YRSの講義CDにも匹敵するような4時間超にも及ぶ(!)お話の内容は、一度聴いたぐらいでは消化しきれるものではありませんでしたが、その中でも繰り返しお話され印象に残ったのが「走る・曲がる・止まる」を「荷重移動」という観点から連続的なものとしてダイナミックに解説されたことでした。ややもすると「点」でとらえそうになる運転技術を、一連の流れのものとして意識することが、なめらかかつ安全なドライビングにつながるものなのだと理解できました。

最後に場所を駐車場に移して各自の車でドライビングポジションのチェックを受け、基本的な操作の注意点を説明してもらいました。オーバルスクールまで日常の運転で感じ取るべき宿題もいただき、当日が楽しみになりました。理論の後は実践あるのみと心ははやりますが、本日はここまで。実践は1週間後の奥伊吹オーバルスクールまでお預けです。』

マニュアルシフト車は3台目。レガシイB4から乗り換えたというUさんは、ルノー京都の案内を見て参加してくれた。青いルーテシアRSに乗り換えた理由は、試乗した時のカッチリした操作や動きが気に入ったからだとか。昨年7月の納車以来既に1万キロ以上を走行。聞けば、毎日の30キロに及ぶ通勤の足として使っているとのこと。

いいね。こういう話は。大好きなクルマが日常の生活に溶け込む。クルマさんも幸せだ。

以下は、YRSオーバルスクール奥伊吹の日が仕事で参加できないUさんからのメール。

『荷重の話やドライビングポジションの話は日ごろ聞く機会がなかったので、大変勉強になりました。帰路和邇から自宅まで運転する中で今日教わったことを意識しながらステアリングの切り方やアクセルの踏み方を注意すると、車の動きがいつもと違うような感じがしました。今までは漫然と運転することも多かったですが、これからは課題を持って運転していきたいと思います。機会があれば実際のスクールにも参加してみたいと思います。

今日はヨシダさんの運転するルーテシアRSの助手席に乗せていただいて「こういう風に運転したら良いのか!」と思う点も多く、大変勉強になりました。またこのような機会があれば是非参加させて頂きたいと思います。』

実はUさんからのメールの中にギアシフトについての質問も含まれていた。ボクのルーテシアに4人乗車でカフェ・スマイルの付近を走り、ユイレーシングスクールシニアインストラクターが公道でどういう運転をするか見てもらったのだが、その操作の方法についての質問だった。

早速思いつく限りのアドバイスを送ったところ、Uさんからは通勤時に試してみますとの返事。どんな質問で、どんなアドバイスだったかはナ・イ・シ・ョ・だけれど。

スバルフォレスターで参加したKさんは、社用車がルノー・カングー。ルノー・スポールでなくてもいいですか、という問い合わせをもらい、ぜひぜひと参加してもらった。

当日の話の中で、「4本タイヤがついていれば背の高いクルマだって基本的な操作は同じです」、「背の高いクルマだから運転が楽しくないということはありません」、「理由はかくかくしかじかです」と説明すると、次は実際のスクールに参加してくれると約束してくれた。

今回の会場となったカフェ・スマイルの駐車場に羊の皮をかぶった狼が3台。

ユイレーシングスクールの拠点がまだ完成していない部分もあり、カフェ・スマイルさんに無理を言って関西初のYRSゼミを開催した。拠点が完成すればビジュアルな情報も盛り込んだゼミを開催する予定だ。

最後にもう一度Wさんのメール引用する。

『さて今回は試験的なカフェでのイベントとのこと。ゴールデンウィーク最初の土曜ということもあってか参加者はやや少なかったようです。ルノースポールをブランドイメージの中心に据えるのであれば、ルノージャポンにも積極的にコミットしていただいて、このようなドライビングスクールを応援していただきたいと、ルノースポールオーナーの一人として感じました。』

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

2月のYRS筑波サーキットドライビングスクールに参加してクルマを操る快感の虜になったKさん。4月末に富士スピードウエイで開催したYRSオーバルレースにもはるばる宇都宮から参加してくれた。もちろん。ルーテシアの性能を満喫していたのは言うまでもない。

* * * * * * * * * * *

ユイレーシングスクールでは以下のドライビングスクールを開催します。クルマの使い方に興味のある方は参加してみませんか?トゥインゴGTもお待ちしています。(詳細は以下の案内頁をご覧下さい。)

□ 5月29日(日) YRSオーバルスクール FSW

http://www.avoc.com/1school/guide.php?c=os&p=osf

* * * * * * * * * * *

●クルマはよくできた道具なので、性能を発揮させるためにはそれなりの使い方を知る必要があります。ユイレーシングスクールが10周年を記念して制作したCDを聞いてみて下さい。バックグラウンドミュージックもないナレーションだけのCDですが、クルマを思い通りに動かすためのアドバイスが盛りだくさん。クルマ好きにとっては一生ものの5時間34分です。

YRS座学オンCD案内頁:http://www.avoc.com/cd/