ゴールデンウィーク中の最後の土曜日。奥伊吹スキー場の駐車場でYRSオーバルスクールを開催した。昨年9月に試験的に開催したことはあったが、正式には関西で初めてのYRSドライビングスクール。

山を切り崩して整地したこの駐車場。地形通りに作られているから、かなり形はいびつ。それでも最も長い部分で175.1m.幅が112.3m(数値は奥伊吹スキー場提供の工事図面から)あるから、走路の幅は多少狭いが富士スピードウエイで開催しているYRSオーバルスクールFSWと同じ大きさのオーバルコースを設定することが可能だ。だから、延べ1,070名のYRSオーバルFSWのデータと比較することができる。

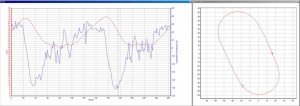

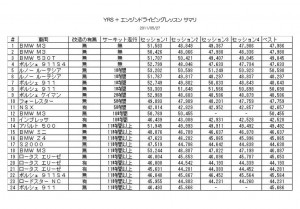

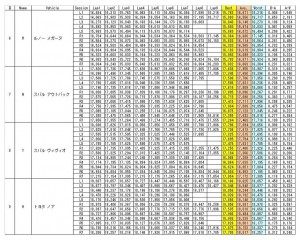

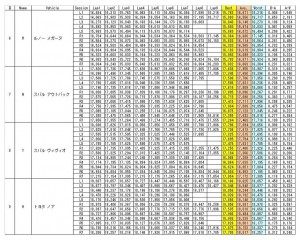

もちろん。オーバルスクールでは速く走ることだけが目的ではないが、どんなクルマでどんな運転経験のある人が、どのくらいのラップタイムを記録しているのか参考になる。ロードコースとは異なり、ちょっとしたミスでも直接速さに影響するオーバルコースでは、速く走ろうとしても速く走れるわけではない。ラップタイムはあくまでも、1周の間ずっとクルマの性能を引き出す操作ができたかどうかの結果だ。1周のラップタイムが良くても、セッションを通じての平均ラップが遅ければどこかにクルマの性能をスポイルしている部分があるいはずだ。

高いお金を払って参加してくれる人が、自分なりの目標とテーマを持てるように、この歴代ラップタイムは重要な意味を持つ。

奥伊吹スキー場の駐車場にパイロンでオーバルコースを設置。

連休中の開催だったので申し込みは低調。1名がクルマのトラブルで不参加だったので最終的に8名で開催。24名までは消化できるカリキュラムなのだが、今回は人数が少ないので大サービス。とにかく徹底的に走り込んでもらった。

ちなみに、8名中4名が過去にユイレーシングスクールに参加したことがあるのでオーバル走行を経験済み。残りの4名はオーバルコースを見るのも走るのも初めて。

YRSルノー・スポールゼミに参加してくれたWさんも愛車とともに。

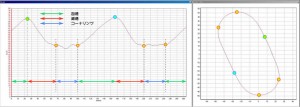

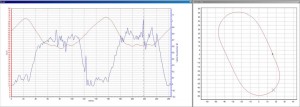

ユイレーシングスクールではYRSオーバルスクールに参加してくれた方が記録したラップタイムを表にして送っている。計測した全てのラップタイム、ベストラップタイム、アベレージラップタイム、ワーストラップタイムをはじき出してある。さらに、ベストとアベレージの差、アベレージとワーストの差も計算してある。どんな表なのかは下の画像を見てほしいのだが、セッションの欄にあるRは右回り、Lは左回りを示している。

<参考>YRSオーバルFSW1733名の記録

http://www.avoc.com/cgi/laptime.cgi?yof,b,01

参加者に送った計測データの1部。

ユイレーシングスクールでは参加してくれた方に、折りに触れてアンケートを行っている。みなさんがどんな感想を抱いたか知ることによって、カリキュラムの修正や追加をすることができるし、公開することでユイレーシングスクールの有り様もわかって欲しいからだ。

今回はそのアンケートの回答をそのまま引用する。ユイレーシングスクールの実態に触れてもらえればと思う。

トゥインゴGTもリードフォローで大活躍。

アンケートの設問は以下の通り。

(1)ユイレーシングスクールのオーバルスクールをどう思われますか?

(2)ユイレーシングスクールの教え方をどう思われますか?

(3)ユイレーシングスクールはあなたの運転の上達に役に立ちましたか?

(4)役に立ったとすればどんなところでしょう?

少し長くなりますが、以下が参加者からの回答(参加8名中7名が回答)です。設問の番号を回答の頭につけてあります。お名前の後のデータは、参加車両/改造の有無/サーキット走行時間/YRSオーバルスクール参加歴、です。

————————————————————————————-

○ Tさん GTR/有(サスペンション他)/レース経験/有

(1)昨日はお世話になりました。自分の次のステップが見つかったような気がします。関西ではまだ知名度は低いですが、一見単純な様で実はかなり奥の深いスクールだと思います。スポーツ走行未経験者から上級者まで、根本とするところは同じでもそれぞれのレベルに合った課題を提供してもらえて、その課題をクリアしていく。とても効果のある練習方法だと思います。関東ではリピーターが多い理由が納得できました。

(2)自分は公道での安全な運転技術を学ぶ為にスポーツドライビングを始めたので、自分の考える所とピッタリと合いました。また、あまり語られる事の無かった「ドライビング理論」について、実技を通してここまで詳細に学べる所は無かったのではないでしょうか。

(3)とても役に立ちました。

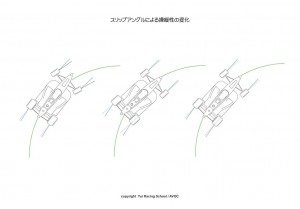

(4)荷重のコントロールをみっちり練習したことによりイーブンスロットルはひたすら我慢することでは無く、微細な荷重移動を行って積極的に向きを変え、脱出時のアクセルオンの開始位置を手前にすることができました。

今まで自分の車は、トルクバンドがかなり高回転よりになっているので、脱出後にトルクバンドから外れることが多く、車のせいにしていましたが、運転の方法で脱出時にトルクバンドに乗せる方法がある事を知りました。

————————————————————————————-

○ Yさん スバル ヴィヴィオ/ノーマル/11時間/初めて

(1)単純なコースレイアウトだが、上手に走行するのが中々難しく奥が深い。1日中走っても飽きることなく楽しく走行できた。

(2)ラジオを使用して、その都度指摘してもらえるので、良かった所、悪かった所が印象に残りわかりやすい。

(3)役に立った。

(4)ブレーキ、ハンドル操作等自分の運転の仕方の間違っている箇所がわかった。

————————————————————————————-

○ Wさん ルノー メガーヌRS/ノーマル/経験なし/初めて

(1)土曜日はとてもよい経験をさせていただきました。どうもありがとうございました。今になって思い返せば、せっかく丁寧なアドバイスを頂いたのに、ガツンとブレーキを踏みグイッとステアリングを切りドカンとアクセルを踏む、全く悪い見本のような走りだったように思います(苦笑)。でも楽しくって(笑)。もう自由に走らせていただいてありがとうございました。

次回はタイムの呪縛から解かれもっとジェントルな運転を身につけるべく周回を重ねたいと思います。ただ今回も、スムーズに周回出来た周の方がギリギリまで頑張った周回よりタイムがよい、ということの片鱗を見たような気はしました。

ホームページの印象からは、理論的な、悪く言えば堅苦しいスクールをイメージしそうですが実際はむしろエモーショナルな、本能に訴えかけるようなスクールでした。それは「内燃機関のおもしろさ」をまず最初に語られたことに通じるように思いました。

(2)今回は参加者の構成に合わせられたのか、理論よりは実践!的な進行だったのでしょうか。確かに運転は実践であることからしても、また私個人的にもたくさん走れて充実の一日でした。ただ、もし可能であれば、自分の走行をビデオで見てそれにコメントをいただく、というような機会があればもっとわかりやすいかなと思いました。もっとも1日のスケジュールでは難しいかもしれませんね。

(3)非常に役に立つと思います。

(4)車と自分の限界付近での挙動を垣間見れたこと、逆に雑多な目的とレベルの混在した一般公道で限界に近づくことの危険性を再認識したこと。思い通りに車をコントロールするためにはやはりそれなりの訓練を積み重ねないと難しいということがよくわかったこと(頭でわかっていてもその通りに行うことは、いろいろと、難しいものですね。精神修養が必要です(笑)そして同じ課題に取り組む他のドライバーの走りを間近にみられたこと。

参加車はGTRからワンボックス、SUV、軽自動車まで多彩。

————————————————————————————-

○ Fさん シルビア/有(シート)/11時間/初めて

(1)オーバルコース走行により、基本的な動作の確認ができる(悪い部分を確認できる)ので良いと思います。

(2)FMでのリアルタイムな指摘があるのがよいと思います。

(3)役に立つと思います。

(4)タイヤ4輪を使った(安定した)車の動作が重要である点。また、コーナリング出口でのインストラクターのハンドルの戻し方(一気に戻すことで車のロールを消す)が印象的でした。

————————————————————————————-

○ Hさん スズキ スイフト/有(サスペンション他)/10時間/有

(1)ブレーキング、コーナリングの技術向上、に非常に役に立つと思います。

(2)実際に車を運転しているときに、リアルタイムでアドバイスをいただけるので、その場で悪い操作を修正できる良い指導方法だと思います。

(3)私にとっては非常に役に立ったと思います。

(4)車の挙動や、姿勢をコントロールする方法、スムーズに走る方法など、独学ではまず理解できない事を教えていただきました。まだ、頭では理解できても、体で理解できていないところがあるので、体に覚えさせる練習をしていき、またスクールに参加していきたいと考えています。

————————————————————————————-

○ Nさん スバル アウトバック/ノーマル/経験なし/初めて

(1)レース経験のない人でも参加できる所が良いと思います。私は友人から教えてもらって参加したのですが、それまでまったくこのスクールの事を知りませんでした。なんとかもっと幅広く宣伝できればもっと参加者が増えると思うのですが・・・

(2)同乗してくれるのが、とても良かったです。運転操作を見ることが出来る機会はなかなか無いので、それを見ることが出来るのは、自分の中でイメージを作りやすかったですね。

(3)とても勉強になりました。だれかに運転を教わるのは、自動車教習所以来です(笑)オーバルということで、複雑な操作が必要なく、反復練習し易かったです。教わった技術は普段の運転時に練習出来るし、その場だけでは終わらないのが良いですね。

(4)特にアクセルワークとステアリング操作の相互関係でしょうか。早めにトラクションをかけることが、安定性に結びつく事は感覚的に解っていますが、より洗練出来そうです。

————————————————————————————-

○ Hさん トヨタ ノア/ノーマル/2時間/有

(1)ドライビングスキルアップに非常に役立つスクールだと思います。

(2)悪いところをすぐにフィードバックしてもらえるところが良い。それと説明がわかり易いのも良いです。もうひとつ、自分の車を運転してもらえるところがわかりやすくて良いです。

(3) 間違えなく役立ちます。

(4)特にトレイルブレーキングとステアリング操作について役立ちました。

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

パイロン、光電管、送信器、机、椅子、パソコン、巻尺などなど。必要な機材を全て積んでもまだ余裕。トゥインゴGT大活躍の図。

* * * * * * * * * * *

ユイレーシングスクールでは以下のドライビングスクールを開催します。クルマの使い方に興味のある方は参加してみませんか?トゥインゴGTもお待ちしています。(詳細は以下の案内頁をご覧下さい。)

□ 5月29日(日) YRSオーバルスクール FSW

http://www.avoc.com/1school/guide.php?c=os&p=osf

* * * * * * * * * * *

●クルマはよくできた道具なので、性能を発揮させるためにはそれなりの使い方を知る必要があります。ユイレーシングスクールが10周年を記念して制作したCDを聞いてみて下さい。バックグラウンドミュージックもないナレーションだけのCDですが、クルマを思い通りに動かすためのアドバイスが盛りだくさん。クルマ好きにとっては一生ものの5時間34分です。

YRS座学オンCD案内頁:http://www.avoc.com/cd/