第605回 リジェンドクラブカップレース生中継

YouTube「Inter Proto Series x KYOJO CUP CHANNEL」で

9月26日(日) 15時30分~15時55分の間

『AIM Legend’s Club Cup 2021』レース

がライブ配信されます

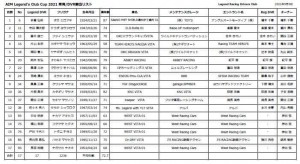

リジェンドクラブカップレースはモータースポーツ界で活躍してきた名ドライバー達がVITAというマシンで戦うワンメイクレース。今回は最高齢87歳の多賀さんを初めとする17名が参加予定。お遊びではなく本当の本当の真剣勝負に参加するドライバーの平均年齢は72.7才です。みなさん競技ライセンスもお持ちです。驚いて下さい。

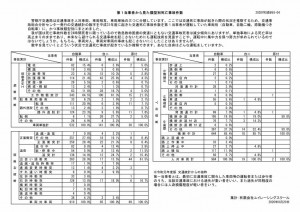

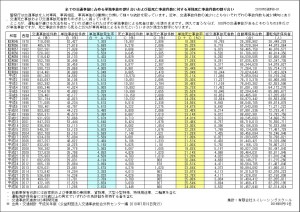

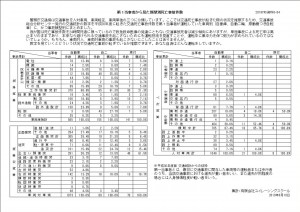

AIM Legend’s Club Cup 2021 エントリーリスト

お名前を耳にされた方もいると思います

ぜひご覧下さい

いささかこじつけがましいのはわかっているけれど、レースともなれば危険が伴うというのが定説。なのに、なぜリジェンドドライバーたちは丁々発止のレースをしても事故を起こさないのか。

ひとつだけ答えを探すとするなら、それはクルマの動かし方を体と頭で理解しているから、になるだろう。この方達がその昔クルマを動かすことに一生懸命だったのは想像に難くない。どうすれば人より速くクルマを動かせるか頭を使い仮説を立ててそれを検証し、その結果として、運転していて次に起きることがあらゆる場面で連続的に読めるようになり、間違いのない対応をとることができるようになったからだと思う。

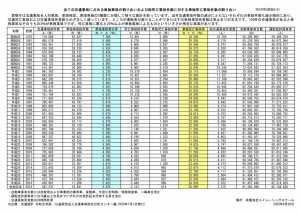

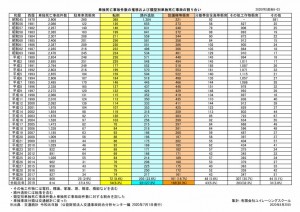

そして、加齢だけが高齢者交通事故多発の要因ではないとも思っている。確かに若者より年寄りのほうが事故を起こす可能性は高いだろうけれど、若者が無事故なわけでもない。高齢者でも事故とは無縁の人もいる。筆者が高齢者マークだからいきおい年寄りの話題が登場することにもなるけれど、今若い人もいずれは歳を取る。歳をとっても安全に思うようにクルマを操る人達がいる。運転というものは一生ものだ。早いほうがいいに決まっているけど、だからと言って遅すぎるということはない。今や高齢ドライバーの仲間入りをした名運転手同士のつばぜり合いを見ながら、これから自分が運転とどう向き合っていくかに思いを巡らすのも悪くはないと思う。

#リンク #ブログ #高齢者 #運転 #安全運転 #事故

・第556回 高齢者安全運転診断サービス その後

・第566回 高齢者と運転

・第579回 レーサーだって歳をとる!

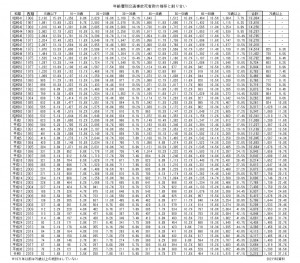

・第597回 令和2年版交通統計から見えてくるもの