第392回 ブラッシュアップ講習 (1)

かなり前。一年以上前だったか、ニュースでブラッシュアップ講習なるものがあると知った。なんでも運転を数値化=可視化してその人にあったアドバイスをしてくれるというので大いに興味を持った。昔から自分の運転が社会通念上で上手いのか下手なのか知りたいと思ってきたから、客観的な指標に基づいて評価をしてもらえるのならそれに越したことはない、高齢者運転標識がつけられるようになったらブラッシュアップ講習を受けてみようと思っていた。

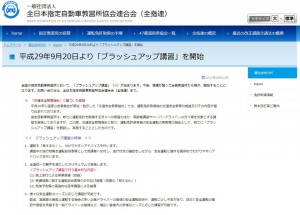

ブラッシュアップ講習案内

あまり知られていないのではないだろうか

もっと告知すべきだと思うのだが

ところが、その時にちゃんと調べておけば良かったのだけど、いざ受けようと思ってもすんなりとはいかなかった。

まず、ブラッシュアップ講習は自動車教習所の教科のひとつだというので、最寄の教習所に電話したけど話が通じない。そう。全ての自動車教習所でやっているわけではなかった。しかも滋賀県でブラッシュアップ講習をやっている教習所がひとつもないという事実。※だから死亡事故が多発するとは思っていないが。

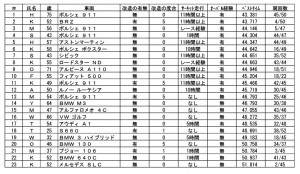

ブラッシュアップ講習を実施している自動車教習所

滋賀県には17の指定自動車教習所があるのに

ブラッシュアップ講習を行っているところは皆無

滋賀県には需要がないということか

それで、湖西から比較的近くかつなじみのある鈴鹿市の白子にある中勢自動車学校がやっているというので訪ねてみた。『 古希を迎えるのでブラッシュアップ講習を受けたいのですが 』 と申し込みたい旨を伝えるものの、窓口で応対してくれた水谷さんに、ブラッシュアップ講習は本来高齢者向けのカリキュラムではなく、運転免許をとってから自分の運転を振り返ったことのない人を対象にしたものだと教わった。高齢者が受けてはいけないことはもちろんないけれど、ブラッシュアップ講習の対象は運転免許証を持っている全ての人だった。※思い違いもすぎる。そうならもっと早くに行けばよかった。

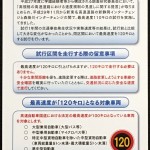

でも、そうならばそれで、全ての免許証所有者がどうどうと受けられるのならそれに越したことはない。日本では運転を習うシステムが試験に合格することに集約されているから、免許証を手にした後、その人の 『 運転力 』 がどの程度のものか測りようがない。自動車運転免許証を持っているというだけで、運転が下手で交通になじめない人がクルマを走らせている現実。もちろん日本だけではないけれど。

おそらく、多分、間違いなく 「 今さらお金を払ってまで自分の運転を見直したいとは思わない 」という意見が多勢を占めるのはわかっているけれど、十年、何十年もクルマを運転してきたのなら、現実と向き合う意味でも一万数千円を投じる価値はある。運転が上手いか下手かを評価されるのは二の次で、年齢に関わらず改めて自分の運転に向き合う気持ちを持つだけでも大いなる意味があるのではないか。

ということで、自分の運転を数値化=可視化してもらうためにブラッシュアップ講習を受講することにした。どんな判定が下されるのか。

強い雨の日。いつになく緊張している自分を笑いながら新名神を鈴鹿に向った。 < 続く >