第252回 SさんとルーテシアⅢRS

249回に登場してもらったIさんと同じく、今年2回目のYRSツーデースクールに参加してくれたSさんもサーキットを走るのは初めて。

2日間。できる限りのアドバイスをしたと思っているけど、Sさんはどう感じたのか。YRSツーデースクールに参加して良かったと思ってくれているのか。Sさんが寄せてくれた感想文を紹介したい。

ブレーキング、スラローム、フィギュア8を午前中に終えて

午後からは加速減速旋回を一筆書きできるオーバル走行

Sさんが下りのコーナーに飛び込む

※ YRSオーバルのコース幅は14m。高速道路の3車線より広いからスピンしても危なくはない。スピンする速度まで到達できればの話だけど。

『 私のYRS初体験記 』

思えば子供の頃から車が好きだった。とはいえあの頃、子供はみんな車が好きだった気がする。ミニカーを親指と人差し指で挟んで絨毯や床の上を走らせていた。コーナーを曲がるときは決まってキキーっとタイヤを鳴らして少し滑らせながら走らせていた。滑りながらも四輪で地面をとらえて目的の方向に速く進む感覚はミニカーでなら昔からできた。

大人になって自分の給料ではじめて趣味で買った車はプジョー205GTIだった。ちょっとおしゃれでとにかくかっこいいと思った。運転が楽しいという雑誌の触れ込みも大事だった。気に入った。コンパクトで自分の身のうちにおさまる感じがして楽しかった。でも運転は上手ではなかった。高速道路への下りの流入路で調子に乗ってインベタで走って、なぜか少しアクセルをゆるめたら案の定スピンした。大切な車をダメにした。

一旦反省しておとなしく走ろうと思った。もっさりしたオートマ車を中古で買ったが3年経ったら、そろそろ少し楽しんでもいいかなと思った。フランス製ホットハッチが忘れられず、中古のルノークリオウィリアムズを探してもらって購入した。これがその後の車選びを決定してしまった。運転の楽しさ、スポーティなのに駆動系や操作系に共通してみられる何ともいえない柔らかさが大好きだった。スピードを出さなくても楽しい、というのは運転下手の言い訳かもしれないがとにかくそんな感じだった。訳あって手放してからは(これですべてではないが)ルノークリオ2 RS、ルノールーテシア1 16V、そして現在のルノールーテシア3 RSとルノーの小型車を好んで乗ってきた。

変に思われるかもしれないが、3年前に買ったルーテシア3RSはいまだに少し大きく感じる。スピードは出るしブレーキもよく効く。コーナーも簡単に速く曲がってしまう。走っていると気持ちはいいが、運転がうまくできているのかはわかりにくくなったと感じた。車の性能が上がって運転手の性能はそのままおきざり、“これでいいのか?!” と思ってしまった。

運転が好きなので運転の基礎をちゃんと学びたいと思った。YRSはインターネット検索で見つけたが、ホームページの情報量がすごく多い。未体験者として少し身構えたが快楽追求とまじめと親切のバランスがすごくいいと感じた。自信はなかったが初心者でもいけるかなと思った。自信がなかったのであえて2 day schoolを申しこんだ。

YRS 2 day school 1日目

富士スピードウェイ駐車場でのスラローム、ブレーキング、8の字走行の練習だ。運転テクニックの訓練なので注意点がテクニカルになるのは当たり前なのだが、細かい事にとらわれて大きな絵がみえず、総合的な運転操作としては全くバランスを欠いてしまう。はじめてやる事への緊張も大きく、アウトプットにはため息の連続だった。練習している内容とトムさんからの指示がどのような場面でいかに重要であるかは、翌日のサーキット走行で深く感じる事になるのだが、なかなか初日には実感できなかった。緊張と蒸し暑さと落胆の連続にちょっとやられてしまった初日だった。できはさておき色々考えてたくさん走った。

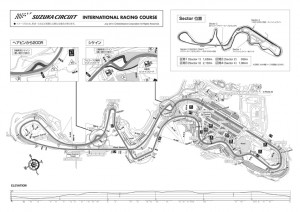

YRS 2 day school 2日目

ショートコースに場所を移してのサーキット走行だ。自分の車でサーキットを走るのは初めての体験だ。トムさんの運転に同乗させていただいて少し大げさに基本動作を繰り返していただくと助手席でうーん、なるほどと深く納得。でも実際に走ると、頭でわかったこともどこへやら。車を無理に振り回そうとして車の性能を発揮させてあげることができない。動作が重なってしまって一連の流れができない。おい、1日目の基本動作練習の成果はここで出すのだろう!でも全然できない。基本を身につけるよう繰り返し走ったが我ながらがっかりすることも多かった。

でもあえて言おう。これでいいのだ。丁寧にいただいた指示を思い出してそれだけを守ろうとすると、車が喜んで動いてくれたと感じる瞬間がある。そして今になって2日間かけて苦労した練習内容がじわりと感覚的に少しなじむ感じがある。身体の感覚が残っているうちにもう一回YRSの教科書をじっくり読んでやろうと思う。幸運な事に自宅近くには楽しい峠もある。スポーツドライビングの楽しさは日常運転の楽しさの凝縮されたエキスだと思う。奥深さをもう少しみてみたい。スポーツドライビング未体験の運転好きはいっぱいいると思う。ぜひYRSを体験することをおすすめしたい。受講生は若い人から先輩世代まで年齢は幅広いが運転好きという共通項でくくられており何ともいえない連帯感がある。自分たちもいつか通った道だからか、初心者にも皆優しい。運転好きなら必ず得る者があり、明日からの人生の足しになると思う。ありがとうYRS。またお願いします。

経験者Nさんのルーテシアを借りてNさんが助手席に

サーキットが初めてのSさんをリードフォロー

NさんとSさんに真似っこをしてもらう

自分で考えずについていくことに集中して下さいと伝え

徐々にペースを上げる

Sさん また遊びに来て下さいね~