第320回 アンダーステア

とあるスーパーマーケットの立体駐車場。スロープを登ってきたクルマは場内に入ると直後に左折。その後それぞれに広大な駐車スペースと進む。

左折する時、入ってくる全てのクルマがタイヤを慣らす。いわゆるスキール音ってやつだ。これが面白い。どうやってクルマを操っているかがわかる。操作にもいろいろあるけれど、例を挙げるなら、どうやってステアリングホイールを回しているかがわかる。

とにかく、『キキキキキキ キーッ』 とか、『ンギャッ』 とか、『キューゥーゥー』 とか。千差万別。

そもそも、スキール音はトレッドパターンのあるタイヤの接地面のゴムが路面とこすれる際に出る共振音だから、それが発生している場面というのは、ステアリングを切った瞬間から直進方向の慣性力の影響で前輪が外側に向って横滑りをしながら進行方向に回転を続ける状態にある。つまり、クルマのフロントは前輪が向いている方向よりも外側の軌跡を描いていくことになる。サーキットなどのクローズドコースのそれとは程度に差はあるけど、クルマの挙動としてはアンダーステアの範疇に入る。

ついでに言えば、トレッドパターンのないスリックタイヤは基本的にスキール音を発生しない。

であるから、スキール音が大きいということはそれだけ前輪がたくさん滑っていることになる。もちろん速度が高くなって運動エネルギーが増えれば滑る量も増えるが、中にはゆっくり走っていてもスキール音を撒き散らす場合もあるし、そこそこの速度でステアリングを切ってもわずかなスキール音ですむ場合もある。もちろん、ステアリングを切る時の前過重の大きさもスキール音の大小に関係するけど、それはおいておいて。

だから、スキール音の大きさと出方を観察していると運転している人の癖がわかる。ステアリングをバキッと切る人。ステアリングを一発で回してしまう人。ステアリングを回し続ける人。みんな意識してステアリングホイールを回しているわけではないだろうから、その人はいつもそうしているのだと推察もできる。

駐車場の入り口を通過する速度ですら結果的に前輪が外にはらむような運転をする人は、ワインディングロードや雪道を走る時にいったいどんなステアリング操作をしているのだろうか。クルマに助けられながら運転しているのだろうな、と気になってしまう。

少しばかり速度が高いのに躊躇なく間違いなくエイヤッとステアリングホイールを回している

速度を落としているのにスキール音が出るということは奥へ行ってからバキ切りと減速による前過重が原因

そこそこの速度なのにスキール音が出る位置が奥で小さいのはステアリングを回し続ける時間が長いから

せっかく速度を落としたのに内輪差を気にしたのか奥へ行ってから一発で舵角を与えている証拠

他人が運転するクルマを観察するのは面白いしためになる。あなたはどんなふうにステアリングホイールを回していますか?

第318回 エンジンドライビングレッスン

全ての走行が終わるとお約束の記念撮影

これは2006年7月26日のエンジンドライビングレッスン

鈴木初代編集長の時代

『 クルマは使ってナンボ 』 だと思っているから、『 所有欲から使用欲への転換 』 と題した企画書を持って神楽坂のエンジン編集部を訪ねたのが2003年夏。当時、筑波サーキットからの依頼で開催していた「筑波サーキット公式ドライビングスクール」のカリキュラムに手を加えたものを提案したこともあり、「面白しろそうだね」と試験的に開催することに。

「サーキットなんか走るとクルマが痛むでしょ」なんて声もあったけれど、「そんなにクルマはヤワではないと」返し、「走らせて見なければクルマの良さはわからない」、「運転がうまくなればもっとクルマが好きになる」と力説し、とにかく1回目は大成功。

以後、午前中に筑波サーキットジムカーナ場に設けたオーバルコースでイーブンスロットルとトレイルブレーキングの練習をして、昼休みは全員でおしゃべりしながらお弁当を食べて、午後は時間の許す限りコース1000を走り回るカリキュラムが定着。

年に3~6回の開催だけど長く続けてきたから、先週開催した今年最後のエンジンドライビングレッスンで64回目。カリキュラムの拡大にも挑戦したことがあるので3回ほど富士スピードウエイで開催したけど残りは筑波サーキット。

ユイレーシングスクール同様リピーターが多いのがエンジンドライビングレッスンの特徴で、16年間で最年少は18歳、最高齢が76歳の延べ1,642名の方が参加してくれた。

10年以上通っている人がザラのエンジンドライビングレッスン。クルマ好きのサロンのようなものです。来年はあなたもいかがですか。

第317回 これはたまらん

前回行った時にカウンターに座った人が頼んでいた。どんなものかのぞくことはできなかったけど、その人が座るやいなや大きな声で注文していたから、きっと美味しいに違いないと思った。

お魚というと、ついつい鮪やはまちやカンパチに行ってしまうことが多いのであまり青魚は食べないのだけど、これは今まで食べなかったのが悔やまれるほど美味しい地あじ丼。近海ものだから新鮮なのは言うまでもない。もっと早くに浮気をすれば良かった!!!

ご飯の上にきざみ海苔、みょうがと大葉の千切りが敷いてあって

大ぶりの切り身がたくさんの上に針しょうが

しょうがをたっぷり溶いた醤油を回しかければもうたまらん

地あじ丼。絶対にお勧め。足を伸ばす価値は十二分にあります。

第316回 Kさんの場合

8月のYRSドライビングワークショップに申し込んでくれたKさん。「あれ!久しぶりだなぁ」と申込みフォームの車両欄を見るとルノー メガーヌRSになっている。「あれ!RX-8とロードスターのKさんだよな」と参加者リストを開いてみた。

Kさんは2012年9月のYRSオーバルスクールにドノーマルのRX-8で初めて参加してくれた。タイヤを換えている人が多い中で、Kさんは純粋なクルマの動きを知りたいと、2016年4月のYRSドライビングワークアウトまで、YRSドライビングワークショップやYRSツーデースクール、YRSドライビングスクール筑波に20回、純正タイヤのままで参加してくれた。

この年、ロードスターを追加したKさんはYRSドライビングワークショップとYRSオーバルスクールに3回参加してくれた。

その後、顔を見ない日が続いていたのだが。

そのKさんにも久しぶりのユイレーシングスクール体験記を書いてもらった。ついでに車歴とメガーヌRSにたどりついた経緯もお願いした。

『 YRSと言うかスポーツドライビング自体が約2年ぶりで車も換わっていましたが色々楽しむ事が出来ました。

8の字では納車後初めてメガーヌでスポーティな走行をしたので楽しく無我夢中で、勢い良くアンダーが出ているのも気にせず、逆にアンダーのそれをアクセル操作の姿勢変化で消せそうで、それが何かスポーティな走行と勘違いして有頂天になっていましたが、トムさんに一瞬にして見抜かれ「入口でアンダー出るとずっと消えないよ、タイヤ減るよ!」とのラジオアドバイスを頂き目が覚め、そこからは進入の車両姿勢を気づかったブレーキタイミングを心掛けると安定して速く走れた気がします。

ブレーキ制動も奥が深い練習でなかなか納得のいく走行が出来ませんでしたが、姿勢を整えてから強い制動を立ち上げ、停車が近づくに従って車両姿勢を戻していく、その操作を習得したくて何度も夢中で走りました。

結果、そう簡単には行かずABSが効いてしまったりしましたが、良いのか悪いのか1回だけタイヤがヌルヌルしながら停車している感覚があって、何かタイヤの限界を使えた感覚になり勝手に満足しています。。

スラロームは過去に参加した時から自分の操作で何が悪いのか理解出来ない種目ですが、今回は車両のモニターにGセンサー(写真添付)が付いていて、毎回操作を振り返り、ヒントを得る事が出来ました。

左曲がりは初期の姿勢(サス?)を整えてさらにステアリングも教えられた操作が意識出来ていたのか、モニターの軌跡も綺麗なのですが、右曲がりは無我夢中に操作してる。モニターに残った右曲がりの軌跡が乱れているのを見てトムさんにも見て頂いて、その事に気づきました。

午後のオーバルコース走行は公道からサーキットまで、基本が詰まっているのだと思いますが、今回は(も)欲に勝つことが出来ませんでした。速く走ろう、気持ちよく走ろうと気持ちが先行して結果的に徐々にアンダーが増え体も車も疲労して・・・といった感じだと思います。次回参加出来れば、その時は自分の中だけの相対評価をして自分の中で検証を繰り返して結果的に上手くなって行く走りが出来ればと思います。

メガーヌRSに乗換えたからか、自分が成長したからなのかは分かりませんが、当日は過去FR車で参加させて頂いた時よりも今何をやっているかを感じる事が出来、操作に対する挙動の変化を認識する事が出来ました。

ただメガーヌRSの排気音や加速感が楽し過ぎて、操作の検証よりも周回する事を優先してしまった、というのは言い訳ですが正直なところです。次回参加出来たらショルダーを減らさないけど速い走りを目指して練習させて頂ければと思います。

ユイレーシングスクールには2012年後半~2014年頃はRX-8で頻繁に参加、2016年にNBで2~3回参加、そこから不参加で、今回に至ります。サーキットはYRSでのみ走行、FSW-SC2回、TC1000を2回程度です。

メガーヌRSは3年落ちの中古車で走行500Km以下ですがディーラーで購入、前所有者もそのディーラーを利用されてる方でした。グレードはトロフィーです。(トロフィーSやRではない18インチ仕様)

なぜメガーヌかと言えば、家族旅行に使えて、スキーやゴルフにも行けて、でも吊るしでサーキットに行ける(シートを変えなくても背の高い自分のヘルメットが当たらない。ブレーキや冷却が十分)。サイドブレーキや針のメーター等の機械表現が残っていて、電子制御は最小限、程度の良い中古は今しかないなと思い購入しました。ATで良くてゴルフバックが隠れなくてもOKなら妻も運転出来るルーテシアが最適だったのですが、私がMTを操作したかった事もありこの選択になりました。

私がメガーヌRSの中古購入に踏み切った理由ですが、YRSに参加しているなかで、事有る毎にトムさんがルノーの事、特に足回りについて褒めるので、このトム先生が言う素晴らしいサス等とは何か、とても気になっていました。

その後ドイツのNurburgringを走行する機会が有り、迷わずルノークリオ(DCT)を選んだのですが、レンタル待機所からコースまで5分程度の一般道を普通に走っている時、RSモードにしただけでレーシングカーのようなサウンドがするのに魅了され、またコースで速い人の助手席に乗せてもらったときの底知れぬパフォーマンスに驚かされ、トムさんの言葉が確信に代わり私の中でルノースポールのイメージが格段に高まりました。

今回購入時にはドイツ車やイタリア車、日本車も検討しましたが、家族を乗せられるMTスポーツカーとして価格、スタイル、操作性等でメガーヌRSがベストと考えました。

フランスの道路事情は日本の田舎と速度レンジがほぼ同じで、気候に違いは有りますが日本に近い速度環境を念頭に作られているというのもドイツ車より使い切れる期待を持たせてくれます。

そんなこんなでルノーには興味すら無かったのですが、トムさんの誘惑に始まり結果ルノースポール購入に至った今日この頃です。 』

Kさん、また遊びに来て下さいね。

半径22m直線130mのYRSオーバルロングで味わうアクセラレーション

窓越しにKさんのニヤケタ顔が

Kさんには悪いけど

立ち上がりでアンダーステアが出ていた時の1枚をあえて

手より右足の動きが少し早かった

でも乗っていると足がいいからそれと気づかないという

第315回 新メガーヌRSの特筆大書

新メガーヌRSのテーマカラーは橙色

オランジュ トニック メタリックだとか

無機質なクルマに暖色系の色はいいね

早速試乗させてもらった

井上さんに無理を言って走りを撮ってもらった

限られた時間だから十分味わえたとは言えないけれど

その素性と傾向は見て取れた

クルマのスペックを覚えるのが大の苦手なので全く予備知識もないまま走り出してしばらく。井上さんに聞く。

「井上さん、これって18インチですよね」

「いや、19インチです」

「ホントですか!?」

なんてやりとりがあって、今日の試乗の収穫が明確になった。

とにかく、とにかく扁平率が35%だというのに、重い8.5Jの19インチホイールを履いているというのに、路面からの突き上げがないばかりか、『タイヤが路面しっかりをつかんでいるなぁ』という感覚がずっと変わらないという、小さな扁平率のタイヤに対するイメージが覆されるような体験だった。

ルーテシアⅣRSシャーシカップは205/40R18のタイヤを7.5Jで18インチのホイールに履く。車重は1280キロ。かたや1480キロで245/35R19の間違いなく重いタイヤとホイールをばね下に抱えながらこの乗り心地。その上のフラット感。

これは間違いなく驚き。この驚きを伝えることができれば今回のブログの用は足りたようなもの。機会があれば乗ってみることをお勧めします。

土曜の朝だというのに交通量が多くしかもウエット

だから日常の使い方のイメージは膨らんだ

車格が違うから比べるべきではないのだろうけど

ルーテシアⅣRSに比べて格段と静粛性が高まった

時代は変わる

目の前に広がるのは古い人間からは想像のつかない世界

ワイパーレバーをOFFの位置から上にあげるとワイパーが1回動くようになった

これはいいね

ルーテシアⅣRSではワイパーレバーをウォッシャー側に瞬間引いて対処してたから

4つの走行モードが選べる上に自分好みの設定もできるようだ

RACEモードで走ってみたいぜ

フットレストが標準装備になった

大きいからといって踏ん張る人がふえないといいけど

シートバックのリクライニング調整がダイアル式からレバー式になった

これはいいね

時代は変わった

2,000回転から5,000回転まできわめてフラットなトルク特性を持つ

技術の進歩なのだろう

回して引っ張るのが当たり前だった古い人間にはちとさびしくもある

ルーテシアⅣRSで大いに重宝している

デイタイムラニングライト+フォグランプ+コーナリングランプ

終の相棒のルーテシアⅢRSの購入を試乗もせずに決めたのは

フロントフェンダーのアウトレットがダミーじゃなかったから

こういうことをきちんとやってくれるのは嬉しいね

第314回 Oさんの場合

申込みフォームのコメント欄に 「 MT免許取得から13年、はじめて車を買いました。今回の講習では正しいシートポジションと緊急ブレーキの習得を第1目的としていますが、上達のために今までの経験を捨ててイチから勉強し直す思いでいます。どうぞよろしくお願い申し上げます 」 と書いて8月のYRSドライビングワークショップに参加してくれたOさんが、初めて買われたクルマがルーテシア ZEN EDC。

初めてのクルマにルノーを選んだのはなぜだろうと、あつかましくも選んだ理由を聞いてみた。

Oさんによると、

・旅行で長時間運転するので疲れにくいこと

・どうせ買うなら他人と違うクルマがいい(競合したのはマツダ、スバル、ワーゲン)

・ターボまたはディーゼルエンジンであること(ハイブリッドは運転してて面白くない)

・ボディ鉄板の分厚いもの(衝突時に同乗者を守るため)

決め手といえばカラーリングでしょうか。ブルーの色合いはどこを見渡しても他にない、大変きれいな色合いで気に入ってます。

とのこと。

朝の座学に始まってスラローム、ブレーキング、フィギュアエイト、大小2つのオーバル走行と欲張ったカリキュラムをこなすうちに、最初遠慮がちにスロットルを開け、横Gに翻弄されていたOさんのリズムも良くなってきた。

大きなオーバルを走る頃にははたから見ていてもクルマを積極的に動かしているのが見て取れたので、OさんにYRSドライビングワークショップがどうだったか感想文を書いてもらえるようお願いした。

以下が後日送られてきたOさんからの感想文。

「 クルマに興味のない世代にあたる私が、ルノーを選びユイレーシングスクールに参加するに至ったことを書きたいと思います。

まずはルノーのことから。

愛車は乗り始めてちょうど1年を迎えたルーテシアEDC ZENグレードです。シートの出来をはじめ、美点については諸先輩方のおっしゃる通り。快適装備がほとんどない代わりに、走る・曲がる・止まることに手抜きを感じさせないのが気に入っています。ルーテシアに乗り始めて一番変わったのは、とにかく運転が好きになったことですね。知人に紹介するときは「何にもしてくれないけど運転がすごく好きになるクルマ」と言っています。休日の長距離運転も疲れにくいし、下手な運転をすればそのまま表れるので、もっと運転して上手くなろうと思わせてくれます。速さを追いかけるのではなく、ルーテシアの足回りのよう、しなやかに、流れるように走りたいと思っています。

スクールに申し込んだのもその一環でした。

恥ずかしながら数年前、仕事で都心を運転する機会が増えたときにペーパードライバー実地講習を受けました。そこでは「こんな感じで運転すれば出来るよ。わかるでしょ?」と感覚的な講習内容でした。目指す操作の結果しか示してもらえないのですが、これは仕方のないことなのかなとも思います。体得した技術を言葉で説明し、わかってもらうのは簡単なことではありませんから。だから結局、手探りで出来るまで乗り込むしかない状況がありました。

トム先生のスクールに魅力を感じたのは、上手くなる目的が速さありきでない点です。実走練習ではそれなりにスピードを出しますが、重要なのはその時にどんな対処をすればいいのか。座学で得た知識をもとに、実走でひたすら繰り返していきます。実走中にリアルタイムで具体的なアドバイスをもらえるので、運転がどんどん修正されていくのは単純に嬉しいことです。あとは2~3速でエンジンを目いっぱい回せて、何だかルーテシアも喜んでいるようでした。

見本走行ではトム先生がルーテシアを運転してくださいましたが、笑っちゃうほどよく走って、もう別のクルマみたいでした。とても大衆車とは思えません。

私もそうですが、上手い運転に運動神経が必要だと思っている方は一定数いると思います。ですが、それは間違いだと先生に一蹴されます。クルマが動きやすい操作をしてあげれば、誰でも上手く運転できる。計5~6時間、タイヤが熱くなって溶けるほど走り続けてスクールは終了。大満足な経験でした。ありがとうございました。

ほんの少しは上手くなったかな?まだまだ楽しくなりそうです。 」

Oさんが送ってくれたタイヤの写真

コンタクトパッチをきちんと使っていますね

Oさん、また遊びに来て下さい。運転は一生物です。早くに目覚めればそれだけ遠くに行くことができますから。

第313回 どうせなら、

運転は楽しんだほうがいい。

人間、楽しいことには一生懸命になれるから。

運転は上手いほうがいい。

上手くなればもっと運転が楽しくなるから。

運転は一生懸命するほうがいい。

運転は、それだけの価値と意味のあることだから。

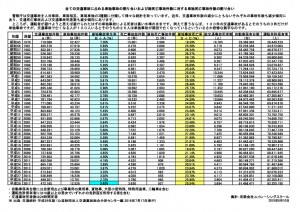

平成29年年度版の交通統計から数字を拾って、例年のようにユイレーシングスクールなりの集計を行った。そこから見えてくるものは、

・2004年に交通事故件数のピークがあった。その理由はわからないが、ここ数年はかなりの割合で減少している。昨年はピーク時の約半分だ。

・車両対車両、車両対人、車両単独の3分類どの発生件数も減少している。車両単独事故は2001年がピークだったが、理由は不明だが、昨年はその23%まで低下している。

・死亡事故の総件数は1992年がピークで11,000件近くあった。24時間死者しかカウントされないという不正確さはあるものの、死にいたる交通事故の件数は昨年3分の1まで減少した。

・交通事故総件数に占める単独事故件数の割合も1993年の5.92%をピークに、車両の進化が遠因にあるのか、減少傾向にある。昨年は2.65%だった。

表1:交通事故に占める単独事故の比率と死亡事故に対する単独死亡事故の比率

表1のpdfファイルダウンロードはこちら

しかしながら、

昨年の死亡事故の総件数に占める単独死亡事故の割合は25.54%。ピークであった1983年の26.37%から2008年の19.83%までゆるやかに減少していたものの、それ以降は増加に転じ2016年には再び25%を超えてしまった。

つまり、全般的に交通事故が起きる度合いは少なくなってきている。死にいたる交通事故の件数も大幅に減った。単独で事故を起こす人も少なくなってめでたしめでたしなのだが、単独で事故を起こすと死にいたるケースが依然として多いという事実に変わりはない。

100件の交通事故があると単独事故はそのうちの3件にも満たず、残りは車両対車両や車両対人の相手がいる事故なのだけど、100件死亡事故があるとそのうちの26件は独り相撲による結果だ、というのも事実。

他人を傷つけなかったから幸い、と言ってはもちろん不謹慎だけれど、だからと言って、相手がいるわけでもなく、運転者自らが防ごうと思ったら防げる事故をこれ以上増やしてはならない。

昨年、全国で起きた単独死亡事故は927件。交通事故の総件数の472,165件から見れば小さな数字だけれど、ステアリングを握る人には少なからず単独事故の可能性があるのだから、無視してほしくない数字ではある。

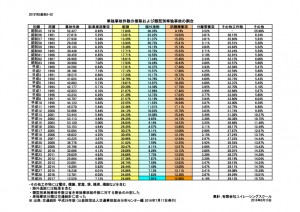

表2:単独事故件数の推移および類型別単独事故の割合

表2のpdfファイルダウンロードはこちら

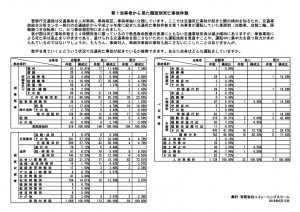

今年はいつもの統計に加えて、『 第1当事者から見た類型別死亡事故件数 』 を集計してみた。

交通事故の中で絶対に起きてほしくない死亡事故に限り、車両単独、車両対車両、車両対人それぞれで、どんな時にどのような状況で事故が起きたか傾向がわかるようにまとめた。クルマを運転したことがある人が数字を見れば、どういう状況で事故が起きやすいか想像がつくはずだ。どんな交通事故でも、決して避けられないものではないのがわかるだろう。

表3:第1当事者から見た類型別死亡事故件数

表3のpdfファイルダウンロードはこちら

※ 第1当事者とは:交通死亡事故が起きた時、事故を起こすきっかけになったのが第1当事者。単独事故ではもちろん本人だけれど、車両対車両、車両対人の場合は過失が重い人が第1当事者。過失が同程度の場合は、人身損傷程度が軽い人と定義されている。

クルマの運転にリスクはつきもの。事故が起きてからでは遅い。このブログに目を通してくれている方には縁のない話かも知れないけれど、油断せずにふだんの運転から一生懸命クルマを動かしてほしいと思う。

クルマを思い通りに動かす方法と心構えはユイレーシングスクールで微に入り細に入り理論的かつ合理的に教えていますから、その気になられたらぜひ遊びに来てみて下さい。

第312回 遅きに失す

8月10日。中日本高速道路株式会社が次のようなリリースを出した。

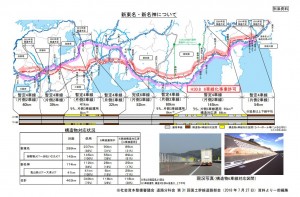

要するに国土交通大臣が事業許可を出したので、さしあたり新東名の御殿場JCT、浜松いなさJCT間を全線片側3車線にしますよ、というお知らせだ。

3車線で工事が完了していながら『猪瀬ポール』なるもので全長145キロの同区間のうち89キロが2車線として使われてきた新東名。55キロは3車線だけど、2車線になったり3車線になったり、2車線になるのが登り区間だったり。「何考えてんだか。ホント、これでお金取るんだから全く」と毒づきながら、日本のことだからと諦めていた。

ま、いいでしょう。部分的とは言えようやく110キロ制限になったことだし、いつになるかわからないけど、これで少しはFSWに快適に行ける日が来るかも知れない。

※浜松いなさJCT、岡崎JCT間も新東名高速道路を名乗っているのだけど、調べてみるとこの区間も暫定2車線となっているから将来3車線になる可能性がありそうに聞こえる。けれど走ってみればわかるが、路肩は明らかに狭くトンネルも高架部分も全て2車線で作られており、この区間が3車線になる可能性はまずない。看板にいつわりありでは、と一言、個人的に言っておこう。

※今回の発表を受けて、『新東名の輸送力がアップする!東京-名古屋をつなぐ大動脈が着々と進化』なんて賛辞で飾られたニュースもあった。長年『猪瀬ポール』を取り上げないで、何を今さらと、個人的に言っておきたい。

伊勢湾岸自動車道は豊田JCT、四日市JDT間全てが片側3車線

それでも大型トラックが第3車線を占拠することが多い

新東名高速道路の岡崎JCT、浜松いなさJCT間はずっと片側2車線

切り通しにしてもトンネルにしてもこの区間が3車線になることは非現実的

片側2車線区間の路肩には縁石様のものとポールが

縁石までと縁石の向こう側を足せば路肩分を引いても1車線ができそう

先に見えるガードレールが車線側にせり出しているがその裏には同じスペースがある

同じようにガードレールの裏には1車線分のスペースがあるように思うのだが

3車線にするためにガードレールや縁石を撤去し白線を引きなおすことになるのだろう

その費用と労力を考えるとなんのための2車線供用なのか疑問だ

清水付近の高架部分

新東名の浜松いなさJCT以東の高架部分とトンネルは全て6車線対応で建設された

資料によると御殿場JCT浜松いなさJCT間145キロの1%が6車線未対応とある

写真ではわかりにくいけど

3車線から2車線になっても道路の総幅員は変わらない

ガードレールの裏に舗装部分がある

それにしてもこれだけほかっておいてアスファルトがやせないのだろうか

左の青い看板の先のガードレールの裏には舗装部分がない

わずかだが6車線未対応の部分もある

縁石を撤去したとして3.5mの1車線と1.75mの路肩が確保できそうにないところもある

ひょっとして6車線化を見越して現在の1車線の幅を広めにしてあるのか

あくまで個人的な想像だけれど

片側3車線で作っておきながら、さらに費用と時間をかけて部分的に2車線にする。あるのに使えない状況を作り出しておきながら、今度はさらに費用と時間をかけて3車線に戻すという。

なんのためのプロセスなのか理解できない自分がいる。