JR湖西線志賀駅から湖西道路志賀ICをつなぐ道路がある。志賀駅は湖面とほぼ同じ高さだけど志賀ICは比良岳の山麓のかなり高い位置にあるから、志賀ICまではけっこうな登り区間になる。

湖西道路の手前の側道を左折すれば京都方面。湖西道路をくぐってから右折し側道に入れば敦賀方面に向かう志賀IC。今回は志賀IC直前にあるブラインドの左コーナーがテーマ。コーナーを抜ける時にどうすればクルマの性能を生かしながら敦賀方面に右折できるかというお話。ボク自身はこの道を通るたびにこのコーナーを大いに楽しんでいる。

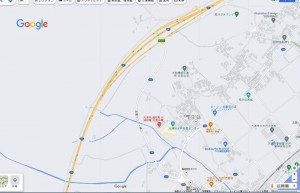

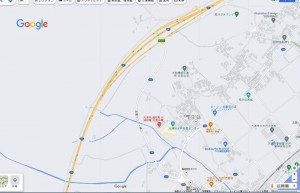

県道558号線志賀駅口交差点から志賀ICまでのルートを俯瞰

ルート全体を収めてこの画像をキャプチャしたのが19日昼過ぎ

これには驚いた!

もっといい絵がないかと

今日(21日朝)再度Google Mapを開いたら

なんと、地図の表示方法が変わっていた!

こんなことがあるんだね

志賀駅口交差点からの登りが最もきつい

このあたりかな

瞬間燃費計の数値が激減

右手に見える看板から先で勾配はゆるくなる

けれど結構な登りには変わりない

しばらく直線が続き

やがて直線の終わりに

ゆるやかな右コーナーが見えてくる

右コーナーに向けてターンイン

右コーナーが終わるころに

湖西道路の行先案内

またしばらく直線が続いて

その先にブラインドの左コーナーが

左コーナーにターンイン

左コーナーを旋回中

まだ旋回中だけど

湖西道路がチラッと

まだ旋回中だけど

湖西道路が認識できてきて

やがて志賀ICの全容が

ブラインドの左コーナーを抜けてまさに直線にさしかかる

ここに来るまでの操作が後の状況を激変させる!

人間はクルマの性能より速くは走れないのだから、運転に関しては理論的にクルマの性能を理解しクルマの性能をできるだけ高い次元で発揮させられるような操作を習得することが重要になる。

そう考えた結果が、「対角線に荷重移動させるとクルマがイヤがるよナ」、「できれば前後輪のスリップアングルを均一にするのが理想だよネ」、「トランジッションは省いてはいけないネ」、「加速、減速、旋回は分解してやったほうが効率がいいはずだ」等々。自分の運転の指針になってきた。

で、ブラインドの左コーナーを抜ける時に、意図的にステアリングを操作して旋回と減速を分解してみようというわけだ。

左コーナーを視覚に頼ってダラダラと立ち上がると、ステアリングを戻しているとは言えいつまでもロールが残っている=ステアリングが切れた状態が続く。しかしその先には右折のためのブレーキングが待っている。

速度にもよるけど、場合によってはステアリングを完全に戻す前にブレーキペダルに右足を乗せるはめになるかも知れない。ブレーキングは直進状態=ロールゼロの状態で行うほうが効率が高いのだから、ロールを早く消してしまってブレーキングまでの間に人為的に直進状態を作ったほうが正解だという結論に達する。ステアイングを戻すのが遅れればコーナリングが終わるのも遅れると考えるのは早計で、ロールを維持したからこそロールを消す速度を早めることができる。

上下とも同じ位置で撮影

左コーナーを抜けて直線に出たけどまだロールが残っている状態

上の写真は正面を見据え

視覚に頼ってステアリングを戻して始めている状態

下の写真は視界がこのあたりに変位するまで

ステアリングを戻さずホールドし

次の瞬間舵角ゼロまで一気に戻し意図的にロールを消す

視覚に頼ってステアリングを戻すと

この地点でもロールが残っている可能性がある

意図的にステアリングをホールドしている時間を長め

意識的にステアリングを舵角ゼロまで戻せば

経験的にも

この地点でロールは完全にゼロになる

ステアリングとブレーキが重なっていないか

or

横荷重ゼロでブレーキングできているか

直進区間が長ければ

全てのタイヤをマイナスの縦向加速度の発生に使える

踏力を抜く余裕も生まれるから

ピッチングコントロールができる

結果的に

4輪均等荷重からターンインができる

つまり旋回と減速そして旋回を分解することができる

それはロールコントロールをしたから

コーナリング中はイーブンスロットル

前後輪で受ける遠心力を均等にして

前後輪のスリップアングルの均一化を図る

※ 今回の左コーナーで実現したプロセスは、YRSトライオーバルスクールFSWで参加者に練習してほしいことに通じる。そこで1回目の新生YRSトライオーバルスクール開催を終えてユイレーシングスクールのメールマガジンに掲載した一文を紹介したい。

1) YRSトライオーバルスクールFSW 始動

11月初旬。新装になったYRSトライオーバルFSWで初めてのスクールを開催した。座学で開催を目指した理由とトライオーバルの走り方を説明。その後の参加者の走りを見るにつけ開催した意義があったことを確信。初めのうちはキンクの抜け方がぎこちなかったが、慣れるうちに、アドバイスを聞くうちにスムースに。

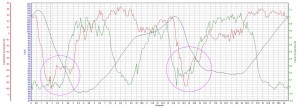

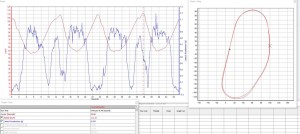

・YRSトライオーバルFSWの走行軌跡と速度/横Gのグラフ

実はYRSトライオーバルFSWを開催した目的はひとつ。コース取りによるロール制御の習得だった。

コーナーの脱出してアウトいっぱいに出た時、ロールが残っていると感じた人は多いだろう。ロールが残っているのはまだ舵角が当たっていて、厳密に言うとクルマはまだコーナリング状態にある。コーナーを抜けた段階で加速に移るのだが、ロールが残っているとフルトラクションがかけられない。つまり加速を鈍らせる結果になっている。例をあげればFSWショートコースの最終コーナーや筑波コース1000の最終コーナーにその傾向が見られる。ではどうすればコーナリングの終わりをゼロ舵角のフルトラクションにつなげることができるかと言うと、アウトに出た時にロールがゼロになっていればいい。

そのためにコーナリング後半アウトにはらむラインを、視覚的にはステアリングを戻せると思っても、少しタイトなラインを進みロールが減少を始める位置を先にずらせばすむ。わずかにロールが減り出すのが遅れても、そこから先は通常のラインより早くステアリングを戻せる=ロールを消せることになるから、操作次第ではクルマがアウトに出たと同時にロールをゼロにすることができる。つまりフル加速に移れることになる。

ユイレーシングスクールとしては視覚的に得られる情報だけにとらわれず、その瞬間にどのような姿勢変化が求められているかを判断し、意図的かつ積極的にコントロールしてクルマの性能をより引き出してほしいと考えている。そのために開催したYRSトライオーバルFSWが役に立てばと思っている。

ユイレーシングスクール今年最後のスクールが12月17日(日)に開催されます。まだユイレーシングスクールを経験したことのない方はぜひ遊びに来て下さい。どなたでも、どんなクルマでも参加できます。

・12月17日(日)開催 YRSトライオーバルスクールFSW開催案内