第191回 なぜYRSドライビングワークショップなのか 最終回

ユイレーシングスクールではテキスト形式のメールマガジンを発行しています。以下はその最新号の抜粋です。

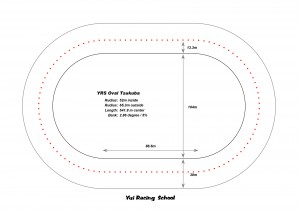

『YRSドライビングワークショップでは午前中にスラローム、ブレーキング、フィギュア8の練習をみっちり行い、午後はYRSオーバルスクールのさわりの部分を体験します。午前中に練習した加速、減速、旋回に対するスロットル、ブレーキ、ステアリングの各操作を高い速度で連携させる練習です。

オーバル走行の最後のほうになると、ユイレーシングスクールに来るまでスロットルを全開にしたことがない人も、本人が納得しているかどうかは別として、十分なペースで走行します。たった一日とは言え、参加したみなさんが「失敗の数」を減らそうと努め、「うまくいったかな?の数」や「まぁまぁ成功の数」を増やすことをあきらめなかったからです。

ユイレーシングスクールを受講されたことのない方の中には、『速く走ることと運転が上手くなることと関係があるの?』と疑問に思う方がいるかも知れませんが、速く走ることのできる人は間違いなく運転がうまい人です。

速く走るということは、クルマが動く仕組みを頭で理解できていて、クルマをどう動かしたいかイメージができていて、クルマの動きを残さず身体で感じ、必要な操作を必要な時に必要な量だけ正確に行なえる、ということです。つまり速く走ること自体、ドライビングポテンシャルが高いことの証明です。

かって、YRSオリジナルビデオ用に「ドアンダーを出しているシーン」を悪い例として撮影しようとしました。しかし運転を担当したスタッフは、いつもアンダーステアに悩まされている受講生を身近に見てますから、その気分になってブレーキをドン、ステアリングをバキッとやるのですが、アンダーステアが顔を出すのはほんの一瞬。気をつけて見ていないとわからないレベルで、当然ながらアンダーステアの映像にはならずボツになりました。

つまるところ運転というものは実は考えてやるものではなく、自然に身体が動いてクルマを動かしているわけです。アンダーステアを出すということを、もはやイメージできないスタッフが無意識に修正してしまっていたのも無理からぬことなのです。その域に達することができれば、運転は間違いなく上手いと言えます。

クルマを運転するからには運転が上手いほうがいいに決まってます。そのほうが運転していて楽しいはずですし安全でもあります。楽しいと感じられれば、それだけ運転に必要な情報を取り入れることができます。『その域』に達するのは特別な人だけではありません。ステアリングを握っている人なら、誰でも『その域』に近づくことはできます。

日本ではスピードを出さないことが安全だと言われていますが、それは違います。高速道路を例に取れば、100キロしか出したことのない人が100キロで走るのは危険です。しかし150キロを体験していて、その速度でもクルマを意のままに操れる人が100キロで走るのが安全だとユイレーシングスクールは考えます。そこにクローズドコースであらゆる速度域での操作を練習できるドライビングスクールの存在意義があるのです。

何をもって運転が上手いと感じるかは人さまざまです。上手い下手よりも、「今よりクルマをもっと理解したい」と思っている方はぜひユイレーシングスクールに遊びに来て下さい。』

・YRSオーバルロンガー

クルマの動かし方に興味のある方は6月12日開催のYRSドライビングワークショップに遊びに来てみませんか。