YRSストリートの一番奥のコーナーを抜けると富士山がお出迎え

ドライビングスクールを続けているとたくさんの嬉しいことや楽しいことに出会う。毎回なにかしら心に残るシーンがあるものだけど、先日のYRSドライビングワークアウトでもそんな時間があった。

サーキットでなくても同時に複数のクルマが走るユイレーシングスクールのオーバルスクールやドライビングワークアウトでは、時として追いかけっこが始ることがある。競争するのがドライビングスクールの目的ではないけれど、一方では運転が上手くなっていく過程で他人と競うことが大切な場合もある。

今回追いかけっこをしていたのはこのふたりだけではなかったけれど、ブログに登場してもらうのはポルシェ911に乗るNさんとBRZに乗るKさん。

ふたりともユイレーシングスクールに足しげく通ってくれるいわば常連。二人とも思うところがあってYRSドライビングワークアウトに参加してくれた。

1速に落としたくなるようなヘアピンを我慢してストレートの速さにつなげる

※写真は慣熟走行

YRSドライビングワークアウトを開催するのは広大な駐車場に作った1周840メートルの俗称YRSストリート。昨年の春、夜な夜な水割りを片手に考えに考え抜いた【ここをマスターしたら運転が上手くなる】というレイアウト。

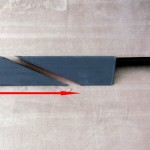

1日の始まりは何のアドバイスもなしに参加者にコースを走ってもらうのだけど、初めての人はストレートを下って行くと正面に立ちふさがるガードレールに驚く。3速からフルブレーキングで2速に落とし、このコースで最もタイムをかせげるキンクに続く大事な「下のコーナー」を回る時、いやでも目に入るのだから。

それでも、たっぷりと時間をとったスレッショールドブレーキングの練習が終わるとガードレールが不安ではなくなって、参加者は徐々にペースを上げていく。ブレーキングのコツを覚えるとイニシャルで瞬時に速度を落とすことができるようになるから、真っ直ぐ行ってしまうような可能性は限りなくゼロになる。

以前に走ったことのあるNさんとKさんは日常からのリセットが終わると41秒前後で周回。YRSドライビングワークアウトでは5分程度のセッションを何回も繰り返すのだが、同じグループになったNさんとKさんは、やがてテールツーノーズで走り始めた。

下のコーナーでテールツーノーズのNさんとKさん

直線での加速に勝るNさんと軽さが生きるコーナーが速いKさん。Nさんが前でKさんが後というパターンでセッションが続く。Kさんは「下のコーナー」のブレーキングでNさんに近づこうとするが、なかなかNさんと同じような立ち上がりができない。結局、ツイスティなセクションで間合いをつめ、再び「下のコーナー」でNさんに挑むという膠着状態が数セッション。

ストレート駆け下ってブレーキングからターンイン

その瞬間、瞬間のお互いの気持ちが手にとるようにわかるのが嬉しい

そこであるセッションが終わったところでKさんに耳打ち。『あのね、「下のコーナー」のブレーキング。今はこうなっているけど、実際はムニョムニョしているから次はこうしてみたら』。

次のセッション。何度かトライしたKさんはムニョムニョを克服。「下のコーナー」を抜けて2速から3速に上げるころにはパワーの差が現れるけど、コーナーの立ち上がりではNさんのテールにしっかりと貼りつけるようになった。

車間に惑わされないためにも相対的速さを理解できる感性が重要

何をアドバイスしたかというと、人間が考える速さとクルマの速さが必ずしも一致しないということ。運転しながらこの区別ができるかどうかが肝心だ、という話をした。ある現象をだけをとらえて近づいたと思っても、それはあくまでも人間から見ているだけで、クルマから見れば『その操作では近づくことはできませんよ』と言っているかも知れない。

今回の例では、ブレーキングで速さに勝るNさんに近ずくことを見つけたKさんは、できる限りブレーキングを遅らせてさらにNさんに近ずく努力を続けた。しかしそれを続けていても、加速性能はNさんのほうがいいのだから、それ以上局面が変わるわけはなかった。

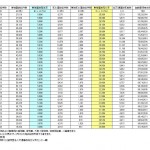

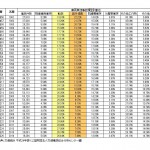

1000分の1まで計測できるYRSオリジナルの計測装置

運転中の耳に毎周のラップタイムが届く

タイムが伸びないと「起きて下さい」の声も

これは今回のNさんとKさんにに限らず、JAFの公認レースでも頻繁に見られる考え違い。

ブレーキングで前のクルマに近づく。思いの外に近づく。それを自分の手柄だと勘違いするから、さらにブレーキングを我慢する。我慢した結果、間合いを詰められて、かつ前のクルマと同じように立ち上がれるかと言うと、そんな保障はどこにもない。

3速全開の時に「ある車間」で走っていたとする。ブレーキングして2速に落とした時点で、単位時間あたりの移動量が減るわけだから、自ずと前のクルマとの距離は「ある車間」よりずっと短くなる。車速が変化すれば車間も変化する道理なのだけど、運転していると絶対的な速さに夢中になっているから、近づくと『ヤッター』となって、次にはもっとやってやろうとなってしまう。

本当にブレーキングが上手ければ、頑張らなくても、多少の性能差があっても前のクルマについていけるはずなのに。誰かを追いかけている時、相手に近づくのが自分のブレーキングが上手いせいなのか、それとも単に速度が落ちたからなのか見極められなければもったいない。

頑張ってそれなりの効果のようなものが現れると安心して、その先のことまで頭が回らなくなるのが人間の生理。ある意味でしかたのないことかもしれないけど、その状況を打破する工夫が次のステップにつながる。それがユイレーシングスクールがレースを勧め、ライセンスもいらない手軽なスクールレースを開催している理由でもある。

で、こうしたらとアドバイスをしてKさんがやってみたら、それまでとは全く違う展開になったという話。Kさんは宿敵ポルシェに届かんとする走りに、たいそう喜んでいた。

Nさんの名誉のために付け加えておくと、動力性能に大きな開きがあるのに同じような速さで走っていたのはNさんのせいではない。

ポルシェのように動力性能の高いクルマはそれなりのデザインがなされている。タイヤが太いのもその性能を生かすためだ。しかしながら、どんな場合でもその性能を発揮できるとは限らない。特にYRSストリートのようないやらしいコースだと、太いタイヤが走行抵抗となり、BRZより重い車重もコーナリングスピードを殺ぐから、その性能を生かせる区間が短くなる。どんなクルマでも40秒を切れれば95点、というレイアウトにしたのだから、ポルシェはポルシェ、ロードスターはロードスターなりに、それぞれコースに合わせてそれなりの走り方を構築する必要がある。

速い人は、ポルシェ乗りも39秒、ロードスター乗りも39秒で走ることができる、YRSストリートとはそんなコース。

YRSではどんなクルマでも同乗走行で性能を引き出すコツをアドバイスします

YRSでは受講生の走りを見ただけで何が足りないか、何が過ぎているかアドバイスします

写真はアンダーステアを出しながらコーナリングのKさん

※いつもはこんな走りではありません

アドバイスを受けた受講生はやってはならないこと、やるべきことを区分けしながら速さを身につけます

YRSドライビングワークアウトではコースに一度に入るのは4台まで

コース幅が14メートルもあるので安全に余裕をもって練習することができます

Kさんと『楽しかったねぇ』と話し込んでいたNさんだけど、ポルシェ乗りとしての自尊心に傷がつかなかったと言ったら嘘になるだろう。次に同じようなシチュエーションがあったら、今度はNさんにポルシェの特性を生かす走り方をアドバイスして、コーナリングの速いクルマを引き離すコツをアドバイスをしたいと思う。

クルマを上手く運転するには一つひとつの操作を自分のものにすることも大切だけど、同時にある場面で何をするべきかという答えを引き出しに溜め込むことも重要だ。

ユイレーシングスクールに来てくれた運転大好きの人達が、一日中心底運転に没頭しているのを目の当たりにするのは楽しいし、スクール終了後にお互いの進歩を披瀝しあっているのを小耳にはさむのは本当に嬉しい。ドライビングスクールをやってて良かったと思えるのは、幸せなことだ。