第836回 交通人

正直、これは見たくなかったなぁ。

ある日の都内の幹線道路。遠くからサイレンの音が聞こえてきた。やがて流れるクルマの列の向こうに消防車の赤色灯が見えてきた。消防車はクルマをかき分けながら歩みを早めたり遅めたり。

それでもようやく幹線道路が交わる交差点に近づいた時のこと。消防車が突然止まってしまった。赤色灯は赤く回っているけどサイレンは沈黙した。何が起きたいのかと振り返ると、停止している観光バスがじゃまになって消防車が前に進めない。まるで観光バスと消防車がにらみ合っているかのよう。

現場は2車線の交互通行。パナソニックの看板のあるあたりから中央分離帯が始まりやがて右折車線が加わる。観光バスが停まっているのは右折車線が始まる手前のところ。写真からわかるように観光バスと歩道の間が空いているから左に寄れるはずだ。前方にも前に進んで左に寄るスペースは十分にある。それなのに観光バスは微動だにしない。遠目に運転手がじっと前を見据えているのがわかる。動く気配もない。消防車に勝手に迂回していけと言わんばかりに。看板もしょっているのに観光バスの運転手は何を考えているのだ、と毒づきたくもなる。

なんとか観光バスの横をすり抜けた消防車は、次は2車線/3車線の交差点に入ってから停まっているトラックを右から大回りして左折しなければならなかった。トラックの運転手、キョロキョロあたりを見合しているけど何かできることはないかと考えないのだろうか。片側3車線の交差点内で2車線をまたいでふさいでいるというのに動く気配がなかった。

緊急車両に対して進路を譲らない人は一定数いるけど、なぜ譲らないのだろうか。自分は関係ないと思っているのだろうか。譲る必要はないと考えているのだろうか。譲る方法がわからないのか。この消防車は、ひょっとすると知人の家の消火に向かっているのではないかと想像することはできないのだろうか。

仮に、こじつけ気味だけど自動車にしろバイクにしろ運転を生業にしている人を交通人と呼ぶなら、交通人たるもの交通の安全かつ円滑な流れに積極的に関わろうとする明確な意思が必要だと思う。青臭いことを言うようだけど。

ボク自身が優れた交通人かどうかは置いておいて、クルマの運転で恩恵を被っている人間として交通の流れを乱さないように最大の努力はしているつもりだし、この点で人後に落ちることはないと思っている。

後日、大津の郊外の見通しの良い片側1車線の道を走っていると遠くから赤色灯を回転させながら救急車がやってきた。ルームミラーを見ると後続車はいない。救急車との距離があるうちにハザードランプを点けてできるだけ左に寄ってウルティムを停めた。やがてやってきた救急車が横を通過する時に、短く『プッ!』と鳴らすもんだからこちらも無条件に反応して間髪を入れずに『パッ!』。慣れとは恐ろしい。ハザードランプを消してクルマをスタートさせながら、救急車もこういうことをやってくれるのかと嬉しくなって思わずニヤリ。同時に『あれっ! 救急車だよな!』。

第834回 『あれっ!』

皆さんは運転していて『あれっ!』と思ったことはないだろうか。 ボクは最近、3度ほど『なんかおかしいな!』という経験をした。

1ヶ月半ほど首都圏で生活をしていた。どこに住もうと原則的にはどこに行くのもクルマに頼るのだけど、大津と違ってたいそう混雑した交通にもまれていた。走るのは都心と首都高速道路、京葉道路といったところ。

基本的にボクは、運転操作についてルールを設けている。しきたりとでも言おうか。クルマを動かしている間は常に同じような操作、再現性のある操作と言えばいいのか、行き当たりばったりではなくいつも同じ手順を守って運転するようにしている。

そのルールはそれこそ無数にあるけど、例えるならばスロットルオフ。減速する前にスロットルを閉じるのだけど、いつもスパッとやる。テレ~とはやらない。はるかかなたの信号が黄色になった時、交差点までに前を走るクルマが何台かいて彼らのストップランプが点いていなくてもまずスロットルペダルを離す。同時に踏み込みはしないけどブレーキペダルの上につま先を動かす。ブレーキラインに油圧がかかりブレーキパッドとブレーキローターが擦れているかも知れないけど、速度の落ち方はエンジンブレーキと同等かそれ以下にする。ブレーキペダルを踏みこむかどうかは次の瞬間に判断する。

ある時、高速道路の料金所を抜けて前のクルマに続いて加速をしていた。前のクルマはある程度の速度に達したら加速をやめて定速走行に移る。車間距離を十分にとって前のクルマに続いていたのだけど、前のクルマが加速を鈍らせた時、車間距離が自分のルールを超えて近づいていた。これが『あれっ!』の正体。

状況を判断するに、前のクルマが加速する率と自分で加速を調整する意識にズレがあったようだ。読み間違えていたのは確かだ。危険な場面にはならなかったし、流れに任せて走っている人なら経験することかも知れないけど、一応ルールに従い自分のペースで運転してきたと自負している自分としては驚きだった。そんなことが3度ほどあった。

で、考えた。これは加齢がなせることなのか。それとも運転に集中していない時間があったのか。危なくは全くなかったし、自分のルールから逸脱していただけだから悩む問題でもないのだろうけど、先のことを考えるととりあえず原因を探ろうと。

そして、自分の問題を棚に上げるわけではないけど、走る環境が変わったのが遠因になっているのではないかと想像した。首都圏の交通はおしなべて車間距離が短い。3車線の京葉道路なぞ多数党がいっせいにガーッって加速する。自分としてはそれに順応していると思っていたけど、あの瞬間だけはのんびりとした大津市街地や遠くまで見渡せる新東名、新名神を自分のペースで走っているいつもの意識が介入したのではないかと。

クルマは安全に走らせるべきだと思う。公道でもサーキットでもだ。そのために自分なりのルールを作ってそれを守る。その範囲で走る目的を達成する。そんな面倒臭いことをと思われるかもしれないけれど、いつも同じことをしているから結果に変化があると直感的に何かがおかしいとピンとくる。それが操作を修正するのに役立つ。ズレがあってもごくわずかなものになっているから、今までの努力が無駄だったとは思わない。その意味では今回、異なった環境での経験は有意義だった。

※写真はカメラ内臓の眼鏡、アイレコーダーを使って新東名で撮影したものです

第833回 記憶のかなたの2

少年が育った品川区大井出石町。静かな住宅地だったが近くにPXがあったので、カーキ色に塗られたジープやトラックが頻繁に走っていた。それ以外は八百屋さんのオート三輪とおわいやさんのバキュームカーを時おり見かけるほどだった。

「第832回 記憶のかなたの1」から続く

法事で浅草のお寺にお参りした後、やっ古で鰻をいただくのが習わしだった。

何歳の時か忘れたが自動車雑誌の仕事を始めていたと思う。親戚一同が集まった席で、車が好きでその道を選んだことを知っていたいとこが「昔からホントに車が好きだったからな。将来何になりたいか聞くと必ず、毎日車に乗れるおわい屋さんだったもんな」と笑った。

別のいとこが「世話を焼かせたよな」と笑う。小学校に上がる前だったと思う。当時、品川駅を出発して原町や荏原町を回って品川駅に戻る循環バスというのがあった。まだトラクターが客車となるトレーラーを黒煙を上げて引いていた時代。少年はたまにしか来ないトレーラーバスに乗りたくていとこやおばさんの手を煩わせていた。

当時トレーラーバスに乗ることが少年にとって無上の喜びだった。トレーラーの一番前の席に座ると目の前にトラクターがあって、長いバスを操る運転手さんの一挙手一投足を見ることができた。車を操る現場を目撃することができたことが幸せだった。

ふつうは乗った距離の運賃を車掌さんに払い目的地で降りるのだけど、少年はずっと運転手さんを見ていたかった。原町から乗車し一周し原町が近づくと「もう一周したい!」と駄々をこねたことを付き添ってくれたいとこは覚えていた。いとこが車掌さんとどういう交渉をしたかは知らないけど、一周で降りたことのほうが少なかったように思うのだけど。

少年は品川区立原小学校に通っていた。小学校に上がる前から身体の弱かった少年は1年生の時に既に眼鏡をかけ、体育の時間の運動を免除されていた。

友達と野球がしたいと親にグローブを買ってもらうのだけど、ボールを上手くさばけない少年はグローブを親分肌に取り上げられ素手で外野の球拾いが持ち場になった。

運動は大の苦手で今にいたるまで跳び箱と逆上がりは成功した試しがない。それでも少年の小学生時代が俗に言う『暗かった』ということはない。

身体を動かすのが得意ではなかった少年だけど、興味のあることには没頭した。それはお絵描きであり工作であり作文だった。

小学1年生の担任だった長身で美人の大塚先生が憧れの的だった。大塚先生に褒められたくて好きなことに没頭した節もある。大塚先生にとっては当たり前のことだったのかも知れないけど、絵や工作を褒めてくれることは少年にとって前に進む原動力だった。

少年は作文で車のタイヤについて書いたことがある。『自動車のタイヤはかわいそうだな。回るたびにへこんでの繰り返しだから』といった内容だった。大塚先生はその作文を読んで、『すごく細かなところにも目を向けているのね。よほど車が好きなのね』というようなことを言ってくれた。学校の先生にも自動車が好きなことをわかってもらえた。たいそう嬉しかった記憶がある。

タイヤは平らな部分があるからこそ自動車を走らせることができる。少年はたぶん、そうイメージできていたに違いない。

第832回 記憶のかなたの1

少年が育った品川区大井出石町。近くにPXがあったのでカーキ色に塗られたジープやトラックが頻繁に走っていた。それ以外は八百屋さんのオート三輪とおわいやさんのバキュームカーをたまに見かけるほどの静かな住宅地だった。

出石町には、地面にボールを置くとちょっとの間をおいて転がりだすほどの坂道がいくつかあった。少年の家の前の細い道も大通りに向かって下っていた。家の前の八百屋さんのお兄さんや近くに住む年上のいとこの手を借りて作った『りんご箱自動車』で坂を下るのが少年の楽しみだった。

それが小学何年生の頃の話だったか記憶が怪しいけど、リンゴ箱に収まったのだから高学年ではなかったろう。それでも少年はみっつの発見をしている。

りんご箱の底に横向きに4枚の板を打ち付け、鉄製の戸車を板を下駄にして取り付けた自動車。何度も繰り返し走らせたのだろう。地上高を稼ぐために本来の使い方ではなく車軸が取り付け面より下にくるように取り付けた戸車は容易にもげてしまった。戸車を取り付ける2本の木ネジにかかる応力が大きいのが原因だった。それ以来、板を2枚重ねて戸車を本来の向きに取り付け車軸とシャーシ=リンゴ箱の距離を縮めて剛性を上げた。

ある時、鉄製の戸車が荒れたアスファルトの路面を転がる音がうるさいので、当時珍しかった樹脂製の戸車を取り付けたことがあった。確かに走行音は低くなったけど、ものの数回でタイヤがちぎれてしまった。自動車の車輪には丈夫さが必要なことを痛感した。

幾度も坂を下っているうちに、本物の自動車のように『舵』が切れるようにしたくなった。丈夫な長い板の両端に戸車を取り付け、その板を太い釘でリンゴ箱の中央に留めた。板の端を両手で持って右や左に回せばリンゴ箱の向きが変わるはずだった。しかし、転がっているリンゴ箱は手を動かしたその一瞬はリンゴ箱の前側がわずかに向きを変えるような動きをするものの、次の瞬間には失速。坂を下ることも動くこともやめてしまった。

車輪の向きを変えれば自動車の向きも変わる。そんな単純な話ではなかった。アッカーマン方式のステアリングなど知るよしもない小学生。それでも「車輪が横を向くと抵抗になる」ということは学んだ。

八百屋さんがくれたリンゴ箱が少年に「移動する楽しさと喜び」を教えてくれた日々ははるかかなたに。

第831回 4コントロールを検証する

ルノー・メガーヌRSウルティムに搭載された4コントロールは従来のステアリング装置と異なるモノなのか、何を目指しているのか。そのコーナリングを運動特性とステアリング操作の両面から検証するために、2025年2月に開催するYRSドライビングワークショップFSWではルノー・メガーヌRSウルティムに試乗する機会を用意しました。

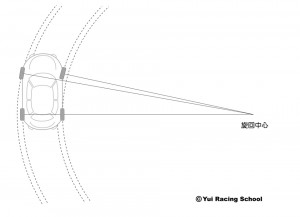

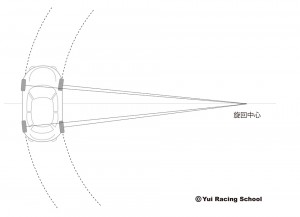

下の図は左が従来のシステムを搭載した前輪操舵車のタイヤ4本の軌跡と、逆位相で4コントロールが機能した場合のタイヤ4本の軌跡のイメージです。比較すると見えてくるものがあります。タイヤのトラベル量と個々のタイヤの回転半径にご注目。

以下はクルマのコーナリングの何たるかと4コントロールの機能に触れているブログのバックナンバーです。

第822回 25年目が終了

1週間前から天気予報を見続けて今回は雨かなと。でも晴れ男だからなんとかなるさ、と思っていたらおお間違い。1,000回近いスクールをやってきたけど初めて経験するほどの豪雨。新幹線は止まるし東名高速は通れなくなるし、FSWの駐車場は半端ない雨の量とモビリタから流れてくる水で冠水するし。そんな中でユイレーシングスクールとしての25年目の日程が、昨日のYRSドライビングワークショップFSWで全て終了。

あと1回。ポルシェクラブ東京銀座からの依頼で開催しているクラブ員向けのドライビングレッスンが残ってはいるけど。

それにしてもよく続けてきたものだと思う。四半世紀だものね。

1999年12月8日。すごく寒かったのを覚えている。埼玉県の小さなカートコースで始めたユイレーシングスクール。それ以来、何百回開催して何万人の方が参加してくれたかの集計はまだまだ先になるけど、今は純粋に長い間何事もなく無事にドライビングスクールを続けてこられたことに感謝したい。

ルノー・ジャポンにも心から感謝したいと思う。このブログを書かせていただくようになってからまる14年。スクール用の車両を貸してもらえるのはもちろんのこと、あれこれ好きなことを書きながらユイレーシングスクールとしての情報を発信する場を提供してもらっていることは望外の喜びに他ならない。

そうそうEさんが今年5回目のユイレーシングスクールに参加してくれた。大雨の中、悪戦苦闘していたけど感想文を頼んでおいたので年内には紹介できると思う。

今日日曜日はうって変わって快晴。気温も29度まで上がった。昨日が遠い日のように思えたりして。

さてさて、 ルノー・ジャポンの公式ブログ2010年11月17日号 第1回 ユイレーシングスクール を読み返して改めて虚心坦懐。初心を忘れずにユイレーシングスクールの26年目に向かっての策を練ろうとするかな。

第821回 人間 or コンピュータ

ブログ 第819回 カングー ヴァリエテ と

第820回 続・カングー ヴァリエテ

をアップしたことをFBに書いたら

ユイレーシングスクールの卒業生のMさんから書き込みがあった

『 私も次の通勤車は所謂dctといわれるツインクラッチ式のミッションにしました。ホンダがかつてつくってたハイブリッドです。フィーリングを楽しみにしています 』

『 Mさん ツインクラッチTMには驚かされっぱなしです。機械が人間の領域に入り込んでくるような錯覚を感じます。個人的にはまだまだ現役ですけど。(笑)820回の続編もどうぞ 』

『 カングーは車自体も現代の車として良くできてるのですね。でも現代の車は良くはできているのだけど、ドライバーは、車をコントロールしているのでなく、車のコンピューターに指令を出していて、車自体はコンピューターが操ってるのかなぁ~と。。。』

『 Mさん 考えさせられる表現ですね。その通りですね。今度使わせてもらいます 』

Mさんは2001年5月のYRS筑波タイムトライアルに初めて参加

以降YRSスプリントやYRSエンデューロYRSオーバルレースなど

速く走る&競争をテーマにしたプログラムに参加してきて

最近は年いちでYRS鈴鹿サーキットドライビングスクールに

Mさんは走るだけでなくクルマへの造詣も深く

今回のやり取りも以下のようなMさんの書き込みに

ボクがコメントしたのがきっかけ

『 通勤車を乗り換えることにしました。これまで使っていたプリウスは、14年12万キロ走ってますが、まだまだ使えそうで、今後も親戚が使用することになってます。実用車としては、素晴らしい車でした。そこでプリウスという車のハイブリッド機構を振り返ってみます。

一番の特徴は、THSの動力分割機構でしょう。電気式cvtとうたっていいますが変速機構を持たない、つまり減速させた分によってトルクを増大させる概念でなく、エンジン回転上げた分は発電機を回しその電気でモータを駆動させトルクを補う考えであってると思います。たぶんね。そして、トルコンもクラッチもありません。発電機を回す抵抗を変化させてるんじゃなかったかな。

で、この機械的に見ると世紀の大発見と言ってもいい分割機構により、シームレスな加速、スロットルをラフに扱ってもあまりギクシャクしないので、妻には大好評でした。通常のcvtが好きな人にはあってるでしょうね。じゃぁ自分はどうだったのかと言うと最初は違和感ありましたけど、慣れれば問題無しですかね。パワーモード使えばレスポンスもいいし、ゼロ発進のモータトルクは強大であの加速は結構病みつきになりますね。

次の車にかわるまでもう少しの間あのトルクを味わいたいと思います。そして次の車はハイブリッド機構が対極の車ですので、その違いが楽しみだなぁ 』

クルマの進化は止まらない

進化の方向性も多様化を重ね続ける

だからクルマの進化は使い手に

さらなる多岐にわたる選択肢をくれる

Mさんの感じるところもわかるけど

いつの時代も人間が主体となってクルマと付き合えば

クルマはずっと相棒でいてくれるはずだ

せっかく登場してくれたのだから、今年のYRS鈴鹿サーキットドライビングスクールに参加した時の Mさんの車載映像 をご覧下さい。