第207回 恵みの雨

晴れ男を自認していたのだけれど、今年は降られることが多かった。特に10月は。

もっとも、ユイレーシングスクールが目指す『上手い運転』は、根底にある『どんな状況でもクルマの性能を引き出せる運転』 がはずせないわけで、ウエット路面での練習は大いに歓迎すべきもの。散水車をレンタルする必要もないし。準備と後片付けはつらいけどね。

雨が降ると参加者に「今日はラッキーですね」、「今日はお日柄もよく」といつも言うものだから、常連はもちろん初めて受講する人もウエット路面に対する抵抗感は少ない。せっかく練習するのだから、操作が正しいかどうかはっきり結果の出る雨は願ったりかなったりではないか。

たまに、雨だと滑るとかたくなに思い込んでいてうかぬ顔をしている人がいるけど、雨だから滑るのではなくて、厳密に言えばクルマは絶えず滑りながら動いているものであって、雨だとドライ路面に比べて滑り方が違うだけだ、滑る量が増えて滑る速度が速くなるだけだ、と説明する。

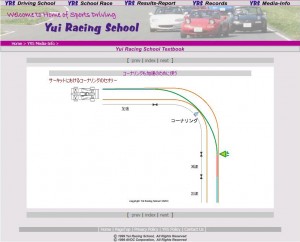

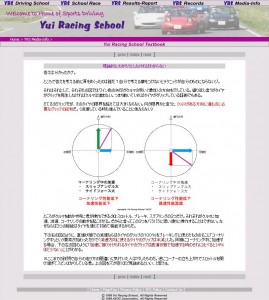

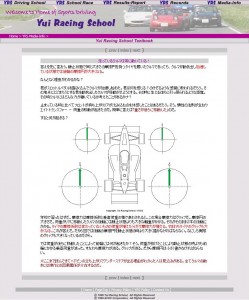

滑る表現すると違和感を感じるかも知れないけれど、実際問題クルマは路面に張り付いて走っているわけではない。タイヤは路面に対して常にズレながら、つまり実際はごくわずかにこすれながらクルマを動かしている。でなければ、走行距離を刻んだタイヤが減るわけがないではないか。タイヤが路面とこすれるからグリップが生まれる。消しゴムのように。

だから、タイヤが路面とズレる状態を滑ると解釈すればいい。『滑りにくいはずのドライ路面』でも、ズレすぎないようにムズムズしていたフロントタイヤが堰を切ったように滑り出せばアンダーステアになって曲がらないし、遠心力を必死になってこらえていたリアタイヤがズレすぎて突然大きく滑ればスピンもする。

クルマ側から見ると、アンダーステアもオーバーステアもなんらかの操作をした結果であって、運転しているクルマが自然にそうなった、ということはありえない。

結局、『そうなりやすいウエット路面』が敬遠され、あるいは雨イコール滑りやすいと思い込まれているのだろうけど、実際は極端に操縦性が変化するわけではない。クルマの限界というものは我々が考えるところよりずっと上にある。

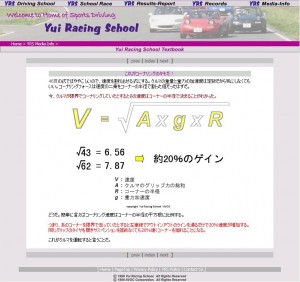

クルマの性能はそれまでと同じなのだけど、タイヤが接している路面のほうの摩擦係数が小さくなるので、タイヤが路面をつかむ力は低くなるし限界を超えた時の挙動も唐突になるのは事実ではある。だけど、短絡的に雨は危ないと決めつけて消極的になり、ウエット路面での操作を積極的に学ぼうとしない人が多いのはドライビングスクール主宰者としては残念だ。

結論を言えば、タイヤがグリップを損なわないように走れば雨でもドライの時に近い走りができるし、そういう操作ができることが安全につながり、サーキットでは速さを生む。そして、そういう操作は練習すれば誰にでもできるものだ。

考えればわかる。アンダーステアもオーバーステアも前輪か後輪の2本しか滑ってないではないか。クルマは自分の重さやとてつもなく大きな慣性力を4本のタイヤで支えながら走っているのに、『運転手の手違い』で前か後ろの1本だけ、あるいは2本に負担を集中させることになればタイヤが悲鳴を上げるのは当然だろう。そんな操作をすればドライ路面でも何かが起きる可能性があるのだから、ウエット路面なら目も当てられたものじゃない。

では、どうすればウエット路面を克服することができるか?

タイヤが滑るのであれば4本が滑るような操作をすればいい。エネルギーが同じだと仮定すれば、2本だとこらえられない場面でも4本ならこらえられる可能性が高まる。2本だと滑る速さも速く、滑る量も大きくクルマがバランスを崩すかも知れないけれど、4本なら滑らないかも知れない。例え滑っても、それは穏やかなはずだから、大事には至らない場合が多いはずだ。ひょっとすると、滑ったこと自体気がつかないかも知れない。

だから、4本のタイヤをキチンと使ってあげるのが運転の基本だ。

そんな、タイヤ4本を使った走り方を身につけるお手伝いをするのがユイレーシングスクールのカリキュラム。

そういう走り方をイメージすることができて、実行する意思があれば、ウエット路面ほど楽しくて効果的な練習環境はない。

だから雨が降りそうな時こそ、ユイレーシングスクールに参加することをお勧めしたい。

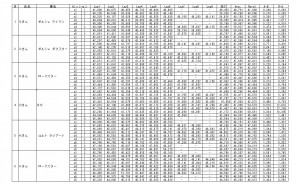

◎ 翌日のYRSオーバルスクールも雨 雨なら雨でそれなりに