2022年第1回YRSツーデースクールFSWは天気予報が大外れで1日目、2日目とも雨。

それはともかくこの週末大いに走り回ったルノー仲間と記念撮影。

前列右から、

YRS初参加でルーテシア4RSトロフィーに乗るNさんは神戸市から

メガーヌ4RSのワタクシは大津市から

FSWは初めてのルーテシア4RSトロフィー乗りTさんはさいたま市から

2列目右から

ショートストロークシフター装備のメガーヌ3RSのOさんは伊那市から

エキゾーストノートがステキな黒のルーテシア4RSに乗るWさんは甲賀市から

ノーマルのメガーヌ3RSのOさんは東京都から

3列目右から

YRS常連でメガーヌ3RSのHさんは安房郡から

ルーテシア3RSに乗るスタッフYは伊賀市から

ノーマルのメガーヌ3RSに乗るOさんは秦野市から

1999年12月にユイレーシングスクールとして埼玉県の小さなカート場でドライビングスクールを始めてからずいぶんと時間が経った。昨年末までのドライビングスクール開催数は922回。延べ受講者は17,554名にのぼる。商業的背景を持たないドライビングスクールとしては誇らしい数字ではあるし、ここ10年ぐらいはリピーター率が95%を超えるのでジムラッセルレーシングスクールから受け継いだカリキュラムが功をなしているに違いない。もっとも、そう聞くと初めてユイレーシングスクール参加を考えられている方は二の足を踏むかも知れないけれど。

ドライビングスクールの中には雑誌やカークラブの依頼で開催したものもいくつかあるし現在進行形のものもある。「所有欲から使用欲への変換」と題した企画書から始まったYRS+エンジンドライビングレッスンももちろん含まれる。

『車は所有するだけでも楽しいけれど運転してこそ本当の楽しみに出会える。そしてうまく運転できればもっと楽しい。うまくなるためにも、もっと車を楽しむためにも一度運転を習ったほうがいい。ですからこれからもエンジンドライビングレッスンを続けていこうと思います』とは村上エンジン編集長の言葉。

その通りだと思う。クルマは道具だから使い方がある。使い方を知れば知るほどクルマを思い通りに動かせるようになる。クルマの運転で楽しいのは速く走らせることだけではない。思い通りに動かせてこそクルマの本当の価値に触れることができる。クルマに頼らず自分自身が能動的にクルマを動かしていることを実感することで、運転がさらにもっと楽しくなる。

2003年からブレずに運転の楽しさを追い求め通算72回目。4月14日(木)開催の2022年最初のエンジンドライビングレッスンの申し込み受けけが始まっている。

2021年2回目のエンジンドライビングレッスン

参加者全員の笑顔で記念撮影

今回30回目を数える『1回の受講で10回分の収穫のあるドライビングスクール』がうたい文句で3月19、20日(土日)開催のYRSツーデースクールFSWも参加申し込み受付け中だ。現在申し込まれた方16名。うち2名がユイレーシングスクール初参加。

2021年2回目のYRSドライビングスクールFSW

2日間どっぷりクルマの運転に浸かり

達成感いっぱいで記念撮影

今、自動車は100年に一度の大改革の時代を迎えていると言われている。あとほんの何年かすると内燃機関の爆発力を味わうことができなくなる日が来るかも知れない。運転だけを純粋に楽しむためにクルマを動かすことが否定される日が来てしまうかも知れない。だから今、経験の多寡に関わらず理論的にクルマの動かし方を学べ、理論を実践に移すことのできるドライビングスクールの受講を検討してみてはいかがだろう。

クルマの運転に正面から向き合い自分のポテンシャルを掘り下げようとする方々の力になりたい。ユイレーシングスクール無二の方針だ。

生身の人間が自然の摂理と物理の法則との狭間をたどり続ける営みを、息を止めて凝視できる喜び。

航跡のように生まれ続けるブラックマーク ! はためくライディングウエア !

史上最多の22戦で争われるMotoGP2022シーズンは今週末カタールで開幕。日本GPは9月25日開催予定だ。

※ MotoGPの版権及び肖像権はDorna Sportに帰属します

紹介する動画は昨年のあるF1GPのあるコーナーを回るバルテリ・ボッタス選手の走り。録画しておいたものを再生中にテレビ画面を動画撮影したもの。

オーバースピードでターンインしたのか理由は定かではないけれど、マシンがオーバーステアにおちいってカウンターステアを当てているシーンだ。

以前からコーナリング中のF1マシンのタイヤがたわむのを見て、「あんなに変形するんだ」、「リムから外れないのかな」、「タイヤがかわいそうだよねぇ」、「ハイトが高いからああなっても前に進むのかな」、「タイヤがたわまなければサスペンションが壊れているね」、「ハイトの低いタイヤだと滑り出したらスパーッっていくのかな」、「たわみが反応を遅らせるから250キロのコーナリングができるに違いないね」、「だからF1はサイドウォールがたわみやすい13インチタイヤなのかね」、「F1パイロットでもミスはするんだなあぁ」、「クルマは前に前に進めなければだめだよな」なんて勝手に独り言ちて楽しんできた。

さて。シャーシから伸びるサスペンションアームの先にあるハブに取り付けられたホイールまでは剛体。一方、ビード部でのみでホイールに密着しているタイヤは弾性体だ。この共存する形の変わらないものと形の変わるものに力が加わった時、当然のことながら弾性体であるタイヤにまず変化が生じる。

円運動を始めると遠心力が働くのでクルマは円運動の外側に向かってふくらもうとするのだけど、4本のタイヤと地面の摩擦力=グリップが生むコーナリングフォースが求心力となって遠心力が相殺され、クルマはふくらむことなく旋回を続けることができる。コーナリングの仕組み。

ところが遠心力と求心力が釣り合っていたとしてもタイヤは形の変わる弾性体なので、実はタイヤが向いている方向と実際にタイヤが進む方向との間にズレを生じながらタイヤは回転している。タイヤは円運動の外側に向かってズレながら回転している状態にあって、このズレをスリップアングルと呼ぶ。スリップアングルは4本のタイヤ全てに発生している。このズレこそ弾性体であるタイヤに生まれる最初の変化。地面との間にズレが生じるということは摩擦力が増すことに他ならないので、結果的にタイヤのグリップもさらに高まる。だからタイヤが路面とズレること、すなわちはタイヤにスリップアングルが生じることは旋回性能の向上に寄与していることになる。ただし、それはある条件の元においてだ。

前輪のスリップアングルが後輪のそれより大きい走行状態をアンダーステア、後輪のスリップアングルが前輪のそれより大きい場合をオーバーステアと呼ぶことは度々触れてきた。前者はステアリングを切ってもクルマが曲がらない、後者はステアリングを切っている以上にクルマのリアが回り込む。いずれの場合も前輪なり後輪が横滑りを起こしているわけで、その間は駆動力なり制動力が進行方向に生かされていない。つまり失速していることになる。

この動画の場合、ある瞬間にリアタイヤが大きな横力を受けグリップを増して踏ん張るものの横力に押されて大きくたわむ。次に耐えきれなくなったリアタイヤがそれまでより大きくズレることで横力を開放するから元の形に戻る。グリップを回復したタイヤだけど横力に勝てず再びたわむ。その繰り返し。クルマが、タイヤが回転した分だけ前に進んでいないことが見て取れる。

この動画のような変形はしないにしても、我々が乗っているクルマのタイヤにも様々な力が加わって形を変えていることは容易に想像できる。タイヤがタイヤとして機能していない瞬間があるかも知れない。やはりタイヤをうまく使えるように心掛けることが運転の上達には欠かせないとつくづく思う次第。

2022年のF1GPはまもなく2月23日に行われるバルセロナでのプレシーズンテストで幕を開ける。新たに18インチ径のタイヤが採用されるなど車両規則が大幅に変更になり、史上最多の23戦を戦うという今年のF1GP。果たしてどんなシーンを届けてくれるのだろうか。開幕戦は3月20日のバーレーンだ。

それにしても、この動画に出会って思ったことふたつ。

本当にハイトの低いタイヤがいいのだろうか、というのがひとつ。技術の進歩がトレッドゴムを進化させて扱いやすくはなっているのだろうけれど、滑り出したらスパーッといきそうで全面的に肯定できないのが本音。おそらく時代の流れがそちらに行っても、自分にとっては永遠の課題なのかな、と。昔運転の下手だった自分でもテールが流れればカウンターステアを当てることで速さを手に入れることができたバイアスタイヤ。思い出は尽きない。

もうひとつは、クルマをスタートさせてから止めるまでどんなコースを走ろうと、たとえ速く走ることが目的であったとしても、まず速さに優先して、動き出してから止まるまでの前後輪のスリップアングルの合計が等しくなるような運転を目指してきたことは間違いではなかったし、これからもそうしたいなと。

Kさんは2009年4月のYRSオーバルスクールFSWにロードスターに乗って初めてやってきた。その後、YRSオーバルレースFSWにも参加してくれるようになったけど、乗ってきたクルマはジネッタG4、ポルシェケイマン、ポルシェGT3、ドリフト用のS15シルビアなど多種彩々。そして参加してくれた回数はなんと81回! クルマの運転を謳歌しまくり。ところが2018年12月のYRSオーバルレースFSWを最後にバッタリと顔を見せなくなった。どうしたのかな、仕事が忙しくなったのかな、と思うことも度々。

ところがつい先だって突然電話。「今度のオーバルスクール行きま~す。ふたり連れて行きますから」と。

当日10数年前と同じ黄色いロードスターでやってきたKさんは、バイクにはまってしまってしまって四ツ輪との距離ができてしまったと自ら告白。で、この日は安全運転講習の名目で社員2名に練習をさせたいので付き添いとのこと。

小さなオーバル、大きなオーバルとKさんは昔取った杵柄とばかりに破綻を微塵も感じさせない走りでお手本を示す。クルマがわかっている人の走り。むしろバイクに浮気していた分、力が抜けて走りが洗練されたような。バイクに走った意味があったのかも知れない。

YRS初参加のMさんを追いかけるベテランのKさん

肝心の安全運転講習はと言うと、社員のSさんは以前にも参加してくれたけどNさんはユイレーシングスクールが初めてというより速く走ることも初めて。同乗走行で見てもらった走りが再現できずに悩んでいるのが見て取れる。

Kさんによれば社用車は年間7万キロも走るらしいから、ボクは日常の運転に役立つアドバイスを混ぜながら、Kさんはロードスターの助手席に乗せたり社用車の助手席にもぐりこんでアドバイスをしたり、無意識のうちに安全にクルマを動かせるようになってもらいたいと願いつつ。

で、ブレーキングの際のトランジションがよくわからない、あれだけ急に速度が落ちるのはボクがブレーキを蹴とばしていない訳がないと主張するSさん。そう言われても、誤解を解くために足の柔らかいADバンで再度同乗走行。『荷重が後でしょ、後、後ぉ。背中でしょ、さぁ追い越した。前に行って~戻ったぁ。引きずって引きずってぇ、横、横、横ぉ』なんてやったら「あぁ、そういうことでしたか」。『ね、蹴とばしてなんかいないでしょ』。

それならばとADバンに4人乗車で荷重移動の体感とトランジッションの作り方の説明を参加者全員に。効果てきめん。その後の走りを見た限りではブレーキを蹴とばす人はいなくなったしターンインの姿勢が良くなった。だから、もっと高い速度からターンインが可能になる。好循環。

結局Sさんだけでなく、同乗走行でブレーキを蹴とばしていると思った人は、ボクがトランジッションをとりすぎるぐらいにとってフロントタイヤに荷重がかかるのを待ってから、短い時間に雑巾を絞るように踏力を増やすことでさらにフロントタイヤのグリップを増やすから、制動力がまんま路面に伝わり大きな減速Gが瞬間的に立ち上がる。その一連の流れを蹴とばしていると勘違いしていたようだ。実際は、スロットルオフからブレーキペダルを踏みこむまでの間は誰よりも長いはずなのに。

大きな減速Gを発生させることができるということは短い距離で速度を落とせることと同義。だからそれができれば、ブレーキング区間の手前の方で必要な減速ができるから、残りで踏力を抜いてフロントタイヤの荷重を減らし、次に行うだろうコーナリングに備えることができる。スレッショルドブレーキングができればクルマに余力を与えることができる。

ADバンはすごく教育的なクルマでした

CVTでも速い

4人乗車のほうが安定していたのには驚いた

SさんとNさんが周回を続けます

Kさんにたまにはクルマにも乗ってほしいぞ、また遊びにきてほしいぞとたきつけるために懐かしいKさんの写真を。

2010年11月20日

YRSオーバルレース入門クラスを走るKさんのジネッタG4

2011年5月28日

1回だけ開催したP15でのYRSオーバルレースを走るKさんのロードスター

2013年3月10日

YRSツーデースクールFSW

ダブルコーンスラロームを走るKさんのGT3

ユイレーシングスクールを

社員の安全運転講習に使ってくれるなんて嬉しい限り

Kさん また遊びに来て下さいね

20年近くクルマを持たない生活をしていたというMさん。ご夫妻で軽井沢を訪れたある日のこと。黄色いメガーヌRSが目に止まりひと目惚れしたそうな。で、虜になったのをきっかけに今後のクルマ生活のことを考えて、敢えてメガーヌRSトロフィーMTを入手。ルノーがらみで見つけたこのブログからユイレーシングスクールにたどり着き、先日のYRSオーバルスクールに参加してくれた。

裏のストレートから下のコーナーに飛び込む

下のコーナーを立ち上がる

Mさんとホントに久しぶりの愛車

84頁もあるユイレーシングスクールの教科書にひと通り目を通してから参加してくれたMさん。ブランクもあるかも知れないけど、日常では味わえないGに悪戦苦闘だった様子。それでもこちらの依頼に応えて感想文を送ってくれた。

『 トム・ヨシダ先生 日曜日のオーバルスクールにメガーヌで参加させて頂きましたMです。寒い中ご指導ありがとうございました。

初めての参加でしたし普段街乗りしかしていないので経験豊富な方たちと一緒に走っても大丈夫かと緊張しておりましたが、先生方は初心者の私にとても丁寧にご指導くださいましたし皆さん気さくに話しかけてくださり和やかな雰囲気で練習できたのはありがたかったです。

最初の同乗走行で前後左右のGの大きさに驚きました。そしてそのGに耐えるために踏ん張り過ぎて呼吸を忘れ酸欠で気分が悪くなるほどでした。実際自分が運転してみるとハンドルもブレーキもアクセルも上手く使えず先生のピタッと安定したドライブとは大違いで何度もコースオフしました。

しかし自分にとってまず大切だったのはアドバイス頂いたようにドライビングポジション、視界を広く保つこと、リラックスして呼吸を止めないことなどもっとも基本的なことでした。

様々なことを意識しながら練習を重ねるうちに最後はなんとかコースオフせず走れるようにはなりましたが安定した走行を体感できないまま終了となりました。しかし自分の技術、体力と集中力ではあれが限界という感じでした。

実際の運転はまだまだでしたがドライビングの理論や哲学を教わり同乗走行で一連の荷重移動を体感できたのは大きな収穫でした。そしてアクセル全開やクルマが滑ってコースオフも公道ではできない貴重な体験でした。ヘトヘトになるまで練習しとても満足でした。このハードな?練習の成果かでしょうか、帰りの高速はゆとりを感じながらドライブ出来ました。

今回のスクールでの経験をいかし普段から荷重がどうかかっているかを意識しながら安全に楽しくドライブしたいと思います。そしていつかスムーズで美しいドライビングができるようになりたいと夢見ています。是非またスクールに参加させて頂きたいと思います。その時はよろしくお願い致します。ありがとうございました。 』

Mさん。最初はメガーヌRSの動力性能の高さに翻弄されていたようだけれど、午後になると小気味良いエキゾーストノートを置き去りにしながら周回を重ねていました。奥さんもマニュアルシフトを操るそうです。次回はご夫婦で遊びに来て下さい。お待ちしています。

自宅から滋賀医大病院までクルマで急ぐと1時間10分強。朝のラッシュに重なるともう10~15分ほどかかることがある。その元凶がこの交差点。

交差するのが大動脈の国道1号線だから信号機のサイクルはそちらのほうが長いのはいたしかたないとしても(計ってはいないけど3倍はゆうに長い)、信号待ちの列に左折車が2台もいればまず1回や2回で交差点を渡ることはできない。

原因は他人のことと交通の流れを考えられないドライバーとクルマの流れをとんと意識できない歩行者が多いこと、信号機のシステムがあいまいだから。

写真のように南進では左折するとすぐに横断歩道がある。それでも横断歩道近くまで進んで歩行者が渡るのを待ってくれればいいのだけど、私は安全運転をしていますよ、とばかりに横断歩道から離れたところ、停止線のはるか手前で停止する人があとを絶たない。その後ろも左折車で、そのドライバーが後続車のことなど考えない人だともうだめ。最初のクルマとの車間をとりすぎるから進路をふさがれる格好になって直進車は身動きがとれない。

自分がこういう状況に遭遇したら、横断歩道手前の停止線ギリギリまで躊躇なく進んでクルマを止める。歩行者に近くなるからにらまれることもあるけど、横断歩道の幅は広いし歩行者を妨げているわけではないし停止線を越えることはしない。2台目や3台目に止まることになったら、前のクルマのドライバーにルームミラーを通してにらまれようと前のクルマにピッタリとつけて止める。何を言われようと、人よりも単位時間あたりの移動量が格段に大きいクルマの流れを促進することのに寄与するならばそのほうが合理的だ。

日本は歩行者優先がいわゆる常識でお題目なのだろうけど、クルマと人の共存を考えた場合、クルマの犠牲の上に立って歩行者が過剰に優先されている。歩行者はそれが当たり前だと思っているから始末が悪い。

かの信号でも、歩行者用信号が赤の点滅を初めてからならまだしも、赤になってから横断歩道に飛び出す人がいてクルマ側がその人を待つことになり、結局横断歩道の手前で待っていたクルマ1台しか左折できないこともある。その上、歩行者用信号が赤になると同時くらいに車両用信号が黄色点滅を始める。歩行者用信号が青である間は歩行者が気ままに渡ることができるから、まばらではあっても歩行者の横断が途切れない。今までの経験だと歩行者用信号が赤にならないと左折車が進めなかったことがほとんどだ。結局、左折車がいると1号線を横切れるクルマが数台という悲惨な事態になる。信号が青になってもなかなか発信しないご仁もいるし。

アメリカの歩行者信号は青になった次の瞬間に赤の点滅が始まる。つまり、原則的に信号待ちをしていた歩行者しか道路を横断できない仕組みだ。歩行者が多いであろうニューヨークではどうかわからないけど、すごく理にかなっている。歩行者用信号が青になれば信号待ちをしていた人に横断の優先権があるけど、その人、その人達が渡り終えればクルマに通行の優先権が移る。人とクルマ、どっちかはっきりしている。人とクルマが共存できる好例だ。

それに、アイドリング時のCO²排出量は走行中のそれよりも多いから、車両のCO²排出量を減らすにはエンジンをかけたままでクルマを止めている時間を短くすることが理にかなっている。前のクルマにつまって交差点を渡れないなんて回数が減れば、ガソリンの消費量も減らせるしCO²排出量も減らすことができる。今さら言うのもなんだけれど、アイドリングストップとかのデバイスの開発と並行してクルマの流れが滞るのを防ぐ手立てを始めるべきだったのではないか。

これは私見だし歩行者からブーイングがくるかも知れないけど、横断歩道の位置を左折したクルマが2台くらい止まれるくらい交差点から離れたところに移動するのもありだと思う。交差点の渡り方によっては歩行者が歩く距離が増えるかもしれないけど、歩行者優先と刷り込まれているからか、歩行者が歩いていると横断歩道との距離を開けてクルマを止め、後続のクルマが直進できずに次のサイクルまで待たなければならない例は枚挙にいとまがない。

信号機の点灯サイクルは変更できるはずだから日本もやればいいのにとは思うのだけど、どんな場合でもグレイエリアが好き、と言うより、グレイエリアの住み心地が快適だと思っている日本人と日本の行政はやらないだろうな、と毒づきながら毎回、次の青信号で渡れるかなと悩ましい時間を送っている。自分自身も日本人だけど。(笑)

琵琶湖大橋を渡り琵琶湖大橋東詰交差点を左折。5分も走らないうちに左手に草むらが広がる。その手前を左折次いで右折して駐車場に入ると驚く。

寒さが続き路肩にはまだ雪が残るこの季節に、まばゆいばかりの黄金色。ここは守山市第一なぎさ公園。守山市が地元のシルバー人材センターに委託して1995年から公開している第一なぎさ公園。冬には菜の花、夏にはひまわりが咲き乱れる景色を味わえる。

12000本の菜の花の向こうには琵琶湖の西岸にそびえる比良山系

中央の山が蓬莱山

菜の花の品種はカンザキハナナ

平日でもたくさんの人が

入場は無料だけど

メンテナンス費の募金箱があったから

お礼の意味で少しばかり

曇天だったけど気分はパッと明るくなりました

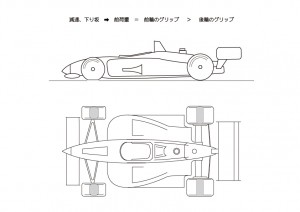

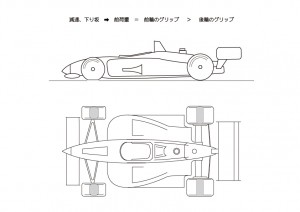

ワインディングロードの下りのコーナーでクルマの向きが変わらずガードレールに一直線、という経験をお持ちの方は少ないかも知れないがいるだろう。

鈴鹿サーキットの130Rでインに巻き込んでスピン。最悪の場合クルマを壊した方もいるだろう。富士スピードウエイのコカコーラコーナーや筑波サーキットコース2000のダンロップコーナーでインに巻き込んでスピンしたことのある方も多いだろう。

峠道やサーキットに限らずどんな場面でも、そうするつもりは全くないのにそうなってしまうということはあり得ることだ。なぜならばクルマの動きは操作の結果であるからして、運転手が間違っていないと思ってやった操作が実は理にかなっていなかったり、あるいは慌てた結果クルマがいやがる操作をやってしまったとか、クルマの動きを感じることができないうちに操作したとか、クルマが思い通りに動いてくれなかった原因が100%運転手にあるのは明白。

そんな話、サーキットを走るつもりはないから、スピードを出しては走らないから関係ないと言う向きもあるだろう。きょうびのクルマは何げなく乗っても運転手の意思通りに動いてはくれるからね。だからサーキットは走らない、制限速度の範囲でしか走らないという人は間違った操作が原因で事故を起こす可能性は極めて低いかも知れない。

でもその人達は実にもったいないことをしているのに気が付いていない。

クルマの運転にはやってはならないこと、やるべきこと、やったほうがいいことがある。やってはならないことをやらなければクルマが言うことを聞かなくなることはまずない。やるべきこととやったほうがいいことを知識として持っていてそれを実行できればクルマはイキイキと動く。自分がクルマを動かしているという意識が高まるから運転が楽しくなるし、クルマを所有するという価値そのものが上がるというものだ。

それにも増して、クルマの性能を引き出す方法を知っていればクルマ側に余裕が増すことになるから相対的に運転中の安全率が高まる。どんな状況でもクルマを安定させて走ることができれば、クルマがバランスを崩す可能性が低くなり、速く走ろうと思えば速く走れるし、スピンやコースアウトとは無縁になる。

座学で理論的にクルマの動かし方を解説し、走行中にリアルタイムのアドバイスで参加者の操作を修正しやってはならないことを減らし、やったほうがいいことを増やすことを主眼に練習する。ユイレーシングスクールの受講をお勧めする理由だ。

減速中のクルマの重心は前方に移動するから前輪の荷重が増える

荷重が増えるとフロントタイヤのグリップは高まるけど

相対的にリアタイヤのグリップは減少する

ガードレールに一直線は前輪に荷重がかかりすぎてタイヤの限界を越えたから

130Rでスピンしたのは

高速コーナーなのに後輪のグリップが足らない状態でターンインしたから

コカコーラコーナーやダンロップコーナーでスピンしたのは

短いコーナーなのに前のめりでターンインしたから

全て前後輪のグリップレベルに差があったから

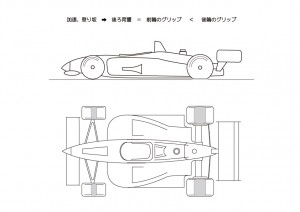

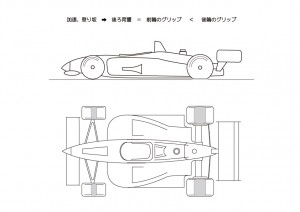

加速中のクルマの重心は後方に移動するから後輪の荷重が増える

荷重が増えるとリアタイヤのグリップは高まるけど

相対的にフロントタイヤのグリップは低下する

走ってくるクルマの前に割り込もうと駐車場から

ステアリングを切ったままスロットルを大きく開けて道路に飛び出し

対向車線にはみだしそうになってスロットルを閉じたものだから

今度はインに巻き込みそうになって慌てている人がいる

フロントタイヤのグリップが常にそこにあるとは限らない

そんな人こそユイレーシングスクールに来てほしい

※ 図のタイヤに網をかけてある部分は疑似的にグリップの大きさを表しています

※ 便宜上フォーミュラカーをノーズダイブ/テールスクワットさせていますが実際にはこれほどの姿勢変化はありません

◎ ユイレーシングスクール受講生募集中です。みなさまの参加をお待ちしています。

・1月29日(土) YRSオーバルレースFSW 開催案内と申し込みフォームへのリンク

・1月30日(日) YRSオーバルスクールFSW 開催案内と申し込みフォームへのリンク

・2月13日(日) YRSドライビングワークショップFSW 開催案内と申し込みフォームへのリンク

・3月19,20日(土日) YRSツーデースクールFSW 開催案内と申し込みフォームへのリンク

※ すでに初めてYRSに参加されるルーテシアシャーシカップに乗られるNさんが申し込んでくれました

ユイレーシングスクールの22年目はオリンピック/パラリンピックでFSWが4か月も使えなかったりコロナ禍の影響で参加者が減ったり、いささか元気のないシーズンでした。それでも21回のドライビングスクールを開催しました。内訳は次の通りですが、延べ311名の方が受講してくれました。

YRSオーバルスクールFSW6回

YRSオーバルスクールFSWロンガー2回

YRSオーバルレースFSW3回

YRS筑波サーキットドライビングスクール2回

YRSツーデースクールFSW2回

YRS+雑誌エンジンドライビングレッスン2回

ポルシェクラブ東京銀座ドライビングレッスン4回

そんなわけですが今月末には23年目の活動を開始します。このブログをご覧のみなさまもぜひご参加下さい。

・1月29日(土) YRSオーバルレースFSW 開催案内&申込みフォームへのリンク

(YRSオーバルレースFSWはYRSオーバルスクールFSWに参加されたことのある方が対象です)

・1月30日(日) YRSオーバルスクールFSW 開催案内&申込みフォームへのリンク

YRSオーバルFSWロングを走ります

YRSオーバルFSWロングを走ります

日本で最も敷居の低いモータースポーツです