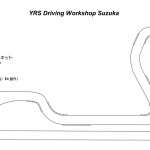

第133回 YRSツーデイズスクール体験記

2月に富士スピードウエイで開催したYRSツーデースクールを受講してくれたNさん。このブログでユイレーシングスクールのことを知って申し込んでくれたと聞いたものだから、あつかましくも感想文をお願いした。

初めてのサーキットにも関わらず小気味いい走りをしていたNさんの体験記をお届けします。

1日目を終えてルノー・スポール仲間と

1日目を終えてルノー・スポール仲間と

右からメガーヌのWさん ルーテシアのNさん 左はメガーヌのHさん

ルーテシアⅣRSで参加してくれたNさん(中央)

ルーテシアⅣRSで参加してくれたNさん(中央)

左は毎年YRSツーデースクールに来てくれるTさん

============================ NさんのYRS体験記 ===========================

・1日目

免許取得から40年以上の運転暦を重ね、その間15台程の車を乗り継いでそれなりにカーライフを楽しんできたつもりですが、還暦を過ぎてもう一度車好きの原点に立ち返り、運転を楽しみたいと思っていました。

若い頃は見よう見まねで運転技術を習得しマニュアルシフトを楽しんで峠道を走ったりしましたが、家族を持ってからは車種の選択や仕様にも制限がありました。漸くその呪縛から開放され自分が欲しい車種を探し始めた時、目に入ったのがルノー・ルーテシアでした。もともと小型で小気味よく峠道を走るタイプが好きなので、雑誌等で以前から気にはしていましたがニューモデルが発表され、『まさに自分はこれが欲しかったんだ!!』と思いました。

それから購入に向けて情報収集する中で見つけたのがルノー・ジャパンのサイトに掲載されていたユイレーシング・スクールのブログです。『ルノーをサーキットで思い切り走らせたい!』と言う思いが強くなり、ついに富士スピードウェイで開催されたYRSツーデースクールに参加しました。

1日目、富士スピードウェイ駐車場端の教室で受付を済ませ、最初にトム校長の挨拶と白板を使って基本的な理論の説明。講義の中では車の動きとタイヤにかかる荷重の変化について説明されました。車を上手に運転し、効率良く安全に走らせる操作の基本を教わりました。ブレーキングの重要性について説明されましたが、特に印象に残ったのは今回初めて聞く言葉で『トランジション』、車が加速から減速への移行や直進からターンへの姿勢変化の際、移行を十分意識して運転操作をしないと、車は思う通りには走らないと言う事でした。

教室講義の終了後、参加者は3グループに分かれて駐車場内に設定された、スラローム/ブレーキング/8の字セクションでいよいよ運転スキルの練習がスタートしました。受講生はFMラジオで校長から飛ぶアドバイスに従って、それぞれの課題に臨みます。私の最初は8の字から、スタッフのグリーンフラッグの合図で勢いよくスタートあっという間にパイロンが迫りタイヤを軋ませながらコーナリングそして直進のタイミングを計りアクセル全開、ブレーキング、今度は反対方向にステアリングを切りコーナリング、あっという間にフラッグが振られセッション終了。

そして他のグループメンバーの走りを待ち、次の順番に臨みます。同じセクションを何度か繰り返しながら、自分なりに工夫を加えて望みます。最初は恐る恐るアクセルを踏み込んでいましたが、回を重ねると、思い切りべた踏みです。ところが車は自分が思ったようには動いてくれず、アウト側に膨らんだりスムーズな動きになりません。すかさずFMラジオからは校長の大きな声のアドバイス、あっと我に返り冷静さを取り戻し再挑戦。

なかなか難しいなと思っていると課題チェンジの指示、次はスラロームでした。等間隔に並べられたパイロンの間を出来るだけ早く走り抜けます。

ここではステアリング切り方が難しい、素早く左右に切ればいい訳ではなく、切るスピードにポイントが、操作を間違うとコース終盤で車のロールが増幅されて怖い思いをしました。校長からは肩に力をいれずハンドルをゆっくり切り始めるように指導を受ける。何度かスラロームを繰り返しまわりの参加者に比べレベルは低いけれど最後まで崩れることなく走りきれるようになりました。

そして最後が重要課題のブレーキング練習。アクセル全開であっという間にスピードは100キロ近くに達し目印のパイロンで急制動、前方のガードレールが目に入りスリル満点。普段の運転では考えられない急発進、急制動、タイヤが悲鳴を上げている。自分なりには精一杯のつもりだが、校長からはまだまだと厳しい指導の声。それならお手本をとお願いすると、さっと運転席に乗り込んで同乗走行の模範操作をしていただいた。さすがにその違いは歴然、制動距離は半分近く短く、ABSも作動しないのに緊急停止の為ハザードが自動的に点滅、これには本当に驚いた。単純なトレーニングながら夫々の難しさを実感して午前中の基礎練習があっという間に終了した。

午後はパイロンで走行ラインを設定されたオーバルコースを周回するユイレーシング・スクール独自の走行練習でした。午前同様にチーム分けされたグループが隊列を組んで周回、最初は一定速度を保って走ります。4本のタイヤのグリップを全てコーナリングに使うためのイーブンスロットルの練習です。徐々に指示速度が上げられます。車の反応を確かめながらハンドル操作、アクセル操作を繰り返しました。

オーバルコースの周回練習は次の段階へ進み、ハイスピードの周回となりコーナー手前でブレーキング/ハンドル操作/加速と繰り返されるようになり、トレーニングも難易度をまして行きました。ここでもFMラジオからは校長の厳しい指導の声が飛び、午前中の練習を思い起こしてブレーキングに力をこめました。

チーム毎に周回を重ねながら後半はオーバルコースも拡大され、トップスピードも一段とアップしこれまでの操作にシフトチェンジが加わります。セカンドでコーナーを立ち上がり加速してサードにシフトアップ直ぐにブレーキングとシフトダウン目まぐるしい操作で、高まるエンジン音、コーナーリングの横G、車を思いっきり走らせていることを実感しました。

1日目最後はオーバル走行でチーム内レースでした。速いクルマが後に迫ると校長からの指示でコーナーをアウトに膨らまないように立ち上がったり、周りの車にも注意をはらいサーキットの走行を意識した走行練習でした。駐車場内を走り回って繰り返し続けられたオーバル練習、気が付いたらオドメーターは80キロ程、1日目のプログラムを無事に終了しました。

・2日目

FSWショートコースで念願のサーキットデビューの日。雨はあがったものの路面は濡れた状態で不安な気持ちでした。コースに到着するとまずコースを歩きます。コーナーの状況やCPポイントの説明を受けながらコースを一周、サーキットの勾配が想像以上にキツイ事を実感。特にホームストレッチは5%の下り勾配があり第1コーナーへ入る前の姿勢の作り方とブレーキング操作を重点的に指導された。

次に教室でライン取りや走行上の注意点の説明があり、ラップタイム計測用のトランスポンダーを渡されました。いよいよサーキット走行です。

走行準備を終えヘルメットを被り、グループに分かれてピットロードからコースイン。最初はウォーミングアップ走行でコース状態の把握から始まり、グループ毎の周回走行が繰り返された。初めのうちは路面が濡れていることもあり、恐る恐る先行車の後ろについて走行ラインを確認し、徐々にスピードを上げていきました。グループ毎に区切られた時間で、周回走行を交互に繰り返す。これまでの講習で学んだことを意識し、周回毎に課題に挑戦するが、あっという間に午前の走行が終了した。午後は講師の同乗走行から、受講者が助手席に座り講師がコースを模範走行。私も校長の運転でコースを周回。昨日の模範ブレーキング同様に圧倒的な操作で、ゆっくりながら、メリハリがあり操作の意図が車に伝わっていることを実感、自分の運転とは異次元の世界を体感し、まさにこれが本物のサーキット走行、大変参考になりました。続いて午前と同様にグループ毎の周回走行が繰り返され、路面状況も良くなり周回スピードも上がりました。グループ走行ながら速い車に抜かれたり、先行車に追いついて様子を伺いながらパスすることが出来たり、サーキット走行の醍醐味を満喫し時間を忘れて、周回を重ねました。ベテラン受講生のレベルとは比べ物になりませんが、今日のサーキットデビューは最高に楽しく、『ルノーでサーキットを思い切り走る』夢が実現できた素晴らしい一日になりました。無事にサーキット走行を終了し、オドメーターは150程でした。

・所感

思い切ってYRSに参加してとても良かったと思います。これまでもスポーツの講習等様々な指導を受けて来ましたが、その度に感じることは、自分の目標に挑戦する時、その領域の知識や経験のある人の指導を受ける事が、最も速くて効果的な対策だと思います。車を移動手段の道具としか考えない場合は運転を教習所で教わって免許を取ればそれ以上の必要はないかもしれませんが、上手に運転したい、速く走りたい、車の運転を楽しみたい、と思ったら操作については専門の指導が必要です。今回は吉田校長の永年の指導経験から組み立てられた内容や、受講者に繰り返される熱血指導を体感し、特に2日目には『ルノーでサーキットを思い切り走る』という願いも実現できました。2日間の短い時間でしたが充実した内容に大変満足しています。

また性能が良くていい車だと思っていても、一般道路では性能の一部しか感じることは出来ませんでしたが、駐車場やサーキットで思い切り車を走らせた事で、ルノーが素晴らしい車だと言う事も実感、ルノーにして良かったと思いました。ルノーはサーキットイベントやユーザー同士の交流会等も開催していますが、今後は機会があったら参加したいと思います。

高齢者が年甲斐もなく、サーキットを走りたいと思ったのは、これまで様々なスポーツを経験し楽しんできましたが、加齢と共に体力の限界を感じ始めて来たからです。2日間の初挑戦を終えてからは、『まだまだやりたい事がある!』と挑戦する課題を見つけて、前向きな自分を発見しました。

今後も愛車ルノーで、練習を重ね、新しいカーライフを楽しみたいと思います。