クルマに限らず、人間が人間の能力以上の速さで移動することのできる機械を操る時には必ず危険が伴う。

そのリスクを最小限に抑えるための技術は日々進歩を続けているが、それでも安全が保証されたわけでは決してない。

例えばブレーキング。ブレーキペダルを踏めばクルマは減速する。しかし、ブレーキのかけ方を知っていればクルマは思いのほか短時間に短い距離で減速を終えることができるが、知らなければ高性能なブレーキシステムをもってしても制動距離が縮まるわけではない。

と言うことで、ブレーキのかけ方を可視化するために撮影したビデオがこれ。

■ ブレーキングのA

■ ブレーキングのB

もちろん。ブレーキングで最も大切なことが、視界の中でできるだけたくさんの情報を取り込み、その中で必要なものと不必要なものを瞬時に選別できる処理能力を高めることにあることは疑いの余地はない。

紅葉には1ヶ月ほど早い京都嵐山に足を伸ばしたのには理由がある。

雄大な保津峡を見下ろす。紅葉はまだ

雄大な保津峡を見下ろす。紅葉はまだ

左奥の山が比叡山。自然がいっぱい

左奥の山が比叡山。自然がいっぱい

ガスがかかっていなければ京都市内が望めるはず

ガスがかかっていなければ京都市内が望めるはず

高雄口駐車場にて

高雄口駐車場にて

この日。京都府自動車販売店協会輸入車部会が高雄パークウエイで年に一度の合同試走会を催した。

ルーテシアRSを購入した縁でルノー京都CADONOの山田店長から、合同試走会でクルマの楽しさについて話をしてほしいと連絡があって、クルマの販売の一線で活躍される方にお会いする機会などめったにあるものではないので、ぜひにと返事をしておいたのだ。

この日の試走車が集まってきた

この日の試走車が集まってきた

この日集まったクルマは、

VW パサートTSI

VW ザ・ビートル

ルノー メガーヌRS

フォード エクスプローラーXLT

ランドローバー レンジローバーイヴォーク

メルセデスベンツ C200AV

メルセデスベンツ B180ブルーエフィシェンシー

アウディ Q3

アルファロメオ ジュリエッタ

プジョー RCZ

BMW 320i

フィアット 500Cツインエア

の12台(順不同)。

今年で13回目になるという合同試走会。ふだん触れる機会の少ないよそのブランドのクルマに触って乗って味わおうというもの。こういう企画はすてきだなと思う一方、その存在を知らなかった自分が恥ずかしくもあり。

それでもクルマを売るということについていろいろな話が聞けたのは、ユイレーシングスクールにとっても大きな収穫だった。

参加されたディーラーの方々と記念撮影

参加されたディーラーの方々と記念撮影

ともかく、クルマのプロを前にして、おこがましさを感じつつ、それでも、もっとたくさんの人にクルマとクルマの運転の楽しさを満喫してほしいから、運転歴47年の経験とユイレーシングスクール13年の歴史を踏まえてお話した。クルマが“夢”と“楽しさ”と“自由”をセットでユーザーの手に渡ることを願って。

木陰から試走車の走りをチェック??

木陰から試走車の走りをチェック??

すっごく美味しいお弁当をごちそさま「秋」

すっごく美味しいお弁当をごちそさま「秋」

いろいろなクルマに乗れたし、天気は最高だったし、言うことのないステキな一日でした。

赤いトゥインゴGTがユイレーシングスクールに来てから2年。我が家にはルーテシアRSとGD1フィットとNA8ロードスターがあるからトゥインゴGTはスクールの時にしか出番はないが、それでもオドメーターの数字は30,000キロに達した。

トゥインゴGT大活躍の数字

トゥインゴGT大活躍の数字

YRSルノー・トゥインゴGTは、受講生に試乗してもらったり、FRしか乗ったことのない人にFFを味わってもらったり、リードフォローのリードカーとして受講生を引っ張ったり、ドライビングポジションの説明に一役かったり、カメラカーとして車載映像を撮影したり、そしてなにより毎回重い機材を満載してスクールの準備にと大活躍している。

受講生の中にはルノートゥインゴを知らなかった人もいたから、ルノー・ジャポンの宣伝も担ったはずだ。

富士山を見にきたけど雲の中。刈り入れの終わった田んぼも物悲しい

富士山を見にきたけど雲の中。刈り入れの終わった田んぼも物悲しい

トゥインゴGTは既に発売中止になってしまったけど、移動の道具としての価値が非常に高かっただけに残念ではある。GTに限らずトゥインゴがもっと繁殖していれば、日本の市場でもっとミニハッチの有用性を訴えることができたはず。

なにしろ、170キロ超でも乱れない直進性(サーキットでの話)、対角線に荷重移動が起きてもインリフトしないリジッドなボディとストローク十分な足(YRSオーバルでの話)、5速に入れたままズボラ運転ができる柔軟性(市街地と高速道路の話)。トゥインゴGTをそれこそ下駄代わりに使った身としては、ミニハッチとしては高めの価格設定だったとは言え、そのキャラクターをもっと大勢の人に知ってほしかった、とつくづく思う。

トゥインゴGTには赤が似合うと思うのは還暦を過ぎたから(笑)

トゥインゴGTには赤が似合うと思うのは還暦を過ぎたから(笑)

クルマ離れが進んでいるとは聞くけど、個人的には車重1トンのボディに110馬力ぐらいののNAエンジンを搭載したような、自分で制御する楽しさを味わえるクルマが登場すれば、まだまだクルマ好きはほってはおかないと思うのだが。

FSWショートコースでのドライビングスクールで一緒にミーティング

FSWショートコースでのドライビングスクールで一緒にミーティング

今回もカメラカートして出動。YRSオーバルスクールの概要を知ってもらうために、半径22m直線60mのYRSオーバルFSWをインベタで、半径22m直線130mのYRSオーバルFSWロンガーを3速まで使ってアウトインアウトで走行して撮影した。

カメラカー その1

カメラカー その1

カメラカー その2

カメラカー その2

■ 撮影した動画がこれ

※ 次回のYRSオーバルスクールFSWは11月11日(日)開催。クルマを思い通りに動かすことに興味のある方はぜひご参加下さい。詳しくはユイレーシングスクールのYRSオーバルスクール案内頁をご覧下さい。

ユイレーシングスクールのスタッフの森田さんが新しいおもちゃを買った。乗ってみたかったので、無理を言って雨の中をYRSオーバルスクールに来てもらった。ホントはドライコンディションで乗りたかった、と言うと申し訳ないのだけれども、それでもルノー・スポールが市販したレーシングカーライクのスピダーの実力を垣間見ることはできた。森田さんに感謝。

トゥインゴGTと色使いが似てるかな

トゥインゴGTと色使いが似てるかな

川が流れる路面を泳ぐ

川が流れる路面を泳ぐ

広いトレッドは安定感抜群

広いトレッドは安定感抜群

車重が軽いからか姿勢変化はごくわずか

車重が軽いからか姿勢変化はごくわずか

それでいてフロントタイヤのグリップを感じることができる

それでいてフロントタイヤのグリップを感じることができる

前後トレッドの和をホイールベースで割るとスピダーが1.3でトゥインゴGTが1.19

前後トレッドの和をホイールベースで割るとスピダーが1.3でトゥインゴGTが1.19

90キロプラスなのにディフューザーが効いているのが見える

90キロプラスなのにディフューザーが効いているのが見える

リアビューはとてもグラマラス

とても市販車とは思えないポーズ

とても市販車とは思えないポーズ

フロントのスペースフレームに落とし込むラッゲージパンを外した図

フロントのスペースフレームに落とし込むラッゲージパンを外した図

アルミ押し出し材のスペースフレームの奥に水平に配置されたコイルユニットが見える

アフターマーケット品なのかタコ足が魅力的なエンジンベイ。左右にプッシュロッド入力を受けるコイルユニットとドライバーが背中に背負うであろうラジエターが見える

4輪ダブルウィッシュボーン式サスペンションなのだがリアのそれはトレーリングアームに近い作動をする

ステアリングホイールはノンスタンダードだけどメーターは旧トゥインゴのそれ

FFのトゥインゴGTとミッドシップのスピダー

フランス車大好きの森田さんと

おしまい

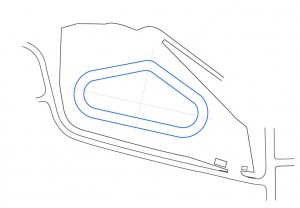

11月5日。ユイレーシングスクールは初めて大きなサーキットでドライビングスクールを開催する。場所は鈴鹿サーキット国際レーシングコース。と言っても、今回使用するのは裏のストレートの中ほどにあるピットを使用する西コースを使う。

西コースのパドックでトゥインゴGT

クルマの運転をものにするためには反復練習が重要だ。確かにフルコースを走ればそれなりに楽しいことは間違いないのだが、1周6キロ近いコースを走るのでは限られた時間で全てのコーナーを繰り返し走ることがかなわない。そこで、今回は130R、デグナーコーナー、ヘアピン、スプーンカーブを集中的に練習するために西コースに限定した。

それでも、どんなクルマも最高速を経験できるであろう長いストレートや、トップギアからのコーナリングが求められる130R。複合コーナーの途中でシフトダウンしなければならないスプーンカーブなど、大きなサーキットならではの高速走行は体験できる。走行時間も1時間のインターバルを挟んで2時間もあるから、西コースのコーナーに関してはそれなりに納得がいくまでトライができるはずだ。

より高速コーナーの多い西コースをマスターしたら、次はリズムが大切な東コースでの開催を予定している。それぞれの経験を踏まえた上で鈴鹿サーキット国際レーシングコースのフルコースを走ろうというのがユイレーシングスクールが考える上達への道だ。

“高速サーキットを走る時の注意点”や“高速コーナーの攻め方”などのマニュアル、西コースコース図などの資料も既に完成しつつある。ルノー・トゥインゴGTで西コースを走った時の動画も公開した。当日の座学も含めて大きなサーキットを思いっきり走ってもらう準備をして、その上で、、ユイレーシングスクールの目標は初めての大きなサーキットでのドライビングスクールを1台のスピンもコースアウトもなく終えることにある。

■ 鈴鹿サーキット西コース

1962年9月に完成した鈴鹿サーキットが50回目の誕生日を迎えた。2輪、4輪合わせて日本のモータースポーツは鈴鹿サーキットとともに成長したと言っても過言ではない。

ボクも発起人の末席を汚す“日本のモータースポーツを創ってきた人達の集い”も、育ててもらった鈴鹿サーキットのお祝いをするために50周年アニバーサリーデーの期間中に祝賀会を開いたので、トゥインゴGTで駆けつけた。

残暑厳しい9月。パドックにたたずむトゥインゴGT

残暑厳しい9月。パドックにたたずむトゥインゴGT

当日集まったのはドライバー、ライダー、コンストラクター、メディア、オフィシャルなど総勢300名余り。既に現役を退かれた方も現役を貫いている方も、懐かしい顔がひとつの屋根の下に集まった。ホントにしばらくぶりに会った人も、昔の話になると笑顔、笑顔、笑顔。

※日本のモータースポーツを創ってきた人達の集い

50年という年月は決して短くはない

50年という年月は決して短くはない

「こんなことがあった」、「あんなこともあった」。どの顔にも、頭の中では次から次へととんでもない量の思いが巡っているの見てとれた。言葉にできるのは、もどかしいほどにそのほんの一部でしかないのだけれど。穏やかな空気があふれていた。

ボクは1979年に日本を脱出してしまったので欠席日数は多いものの、いつも意識は日本のモータースポーツとともにあった。30年余りアメリカで経験した合理的な思想は、今ユイレーシングスクールに息づいているはずだ。

1963年第1回日本GPに参加した大久保力さんが開会を宣言

1963年第1回日本GPに参加した大久保力さんが開会を宣言

日本のモータースポーツも技術力では世界に伍するまで発展を続けて来たものの、その道は決して平坦ではなかった。タイヤが2本であれ4本であれ、人を乗せて走る機械をより速く走らせることに目を輝かせた人達が悩みながら日本のレース界と一緒に大きくなった。

祝賀会の記念品その1

祝賀会の記念品その1

※50周年を記念して作られた本の中には自分のあの頃の情景がまざまざと

祝賀会の記念品その2

祝賀会の記念品その2

※当日のクレデンシャルは向こう1年間、日本GPと8耐を除く全レースに有効なフリーパスを兼ねていた

1963年第1回日本GPに参加されたおふたかたと

1963年第1回日本GPに参加されたおふたかたと

※写真中央の津々見友彦さんはDKV900で、写真右の西園寺公作さんはルノー4CVでC3クラスに参加された。津々見さんはジャーナリストの先輩でもあり、ボクがアメリカに住むことになったきっかけを作ってくれたひとり。初めてお話させていただいた西園寺さんは、なんと第1回日本GPの前にも公道を使ったレースに参加されていた。驚き。

見るだけで胸が高鳴ったクルマ達の1

見るだけで胸が高鳴ったクルマ達の1

見るだけで胸が高鳴ったクルマ達の2

見るだけで胸が高鳴ったクルマ達の2

見るだけで胸が高鳴ったクルマ達の3

見るだけで胸が高鳴ったクルマ達の3

見るだけで胸が高鳴ったクルマ達の4

見るだけで胸が高鳴ったクルマ達の4

2日間の鈴鹿サーキット50周年アニバーサリーデーに集まった観衆は6万2千人余り。これからも鈴鹿サーキットは多くの人々を魅了するだろうし、またより多くの人にモータースポーツの魅力に触れてほしいと思った一日だった。

第6回で触れたように包丁はモノを切るために作られた道具だ。我々の周りには様々な道具があるが、道具にはそれぞれ作られた目的がある。

クルマと言えばもちろん、人を乗せて移動することを目的として作られた道具だ。

クルマは移動のために使われてこそ、初めて道具としての価値を持つ。それがA地点からB地点への移動であろうと、サーキットで速さを競う時も、重たい荷物を運ぶ時も、クルマを動かす目的は移動だ。

一方、クルマは道具なのだから目的に応じた使い方がある。使い方を『テーマ』という言葉で置き換えてもいい。

安全運転。これも大切なテーマのひとつだ。渋滞のきっかけにならないように時間的車間を意識して高速道路を走るのも立派なテーマだ。燃費を考えた運転もそうだろう。

クルマの運転にまつわるテーマを挙げればきりがないが、『同乗者が快適に感じる運転』なんていうのも見過ごせないテーマだ。実際、「ユイレーシングスクールに参加してから主人の運転がすごくスムーズになって隣に乗っていて不安がなくなりました」というメールをもらったことも一度ではない。

本題にもどろう。誰でも目的があってクルマを動かすのだろうが、その時にテーマを持って運転するとクルマという道具への理解が深まるという話だ。クルマのことをよく知ろうとするなら、クルマを使いこなしたいと思うならテーマを持って運転することが非常に重要になってくる。

例えばの話。それをやるかどうかはあくまでも個人の判断なのだが、パイロンで作られた丸いコースがあってそこを走る機会があったとする。単純なコースだから面白みに欠けるし走っても楽しくないかも知れない。

しかしユイレーシングスクールのYRSドライビングワークショップとYRSツーデースクールのカリキュラムにはこの『定常円旋回』が含まれる。

直径44mの真円に沿って15度おきに並べられたパイロンを前にして、初めて見た参加者はほとんど「ここを走るの?」という顔をする。だから、座学で「テーマはコンスタントにできるだけ高い速度で周回を続けることです」と念をおす。

ところが実際に参加者に走ってもらうと、これがうまくいかない。ある速度まではいいのだが、速く走ろうとするとアンダーステアが出てかえって速度が落ちてしまう。そこでインストラクターの走りを見てもらい、

・ステアリングを切りながら加速するとクルマはアンダーステアを発生する

・アンダーステアが出たら速度を落とすか舵角を減らさないと回復できない

・アンダーステアを出さないように前後輪のグリップバランスをとる。

ことを説明し、かつ「安全な場所なのですから積極的にクルマを動かしてみて下さい」と捕捉する。

■ これがインストラクターの走り

最終的には、ドアンダーだった人が軽度のアンダーステアに収まるようになり、スロットルをただ開けていた人が状況に合わせてコントロールするようになる。やり方を知れば、まず間違いなくどんな人もクルマを理想に近い形で動かすことができる。多くの場合、単純にやり方を知らなかっただけだ。テーマを持てばその対策を練るだろう。対策がわからなければ先輩に聞くのもよし、ドライビングスクールに参加するのもよし。大事なのは、その人がほんとにクルマという道具をきちんと使おうとしているかだ。

クルマの運転を練習する時、絶対的な速さが必要なのではない。50キロの速度でも直径44mのコースはクルマにとって動きにくい。動きたがらないクルマさんに動いてもらおうとする時、道具を使おうとする意識が芽生える。

あなたはどんなテーマを持って運転していますか?

■ YRSスプリント ロードスタークラス

ユイレーシングスクールが開催するYRSオーバルスクールやYRSドライビングワークショップでは「どなたでも、どんなクルマでも参加することができます」と呼びかけている。実際、過去にはワンボックスカーやSUVで参加された方や、65歳を過ぎた高齢の方、お父さんに連れられた免許取得年齢前の息子さんが参加されたこともあるのだが、それでもいまだに「サーキットを走った経験がないのですが受講できますか」とか「サーキットを10時間ぐらいしか走ったことがないのですが参加してもいいですか」という問い合わせがあるのも事実。

スクールの名称に『レーシング』という言葉が含まれているのが原因なのかも知れないが、スクールレース以外のカリキュラムには参加資格などない。ユイレーシングスクールとしてはできるだけ多くの人に受講してほしいというのが正直な気持ちなのだが。

運転が上手くなりたいとかサーキットを速く走りたいというようなことはまったくもって個人的なもので、人それぞれ差があるのが当然。しかし、ユイレーシングスクールとしては運転に興味を覚えた人がドライビングスクールに足を運んでくれるのだから、その人が納得のいくところまで上達する環境を用意することが務めだと思っている。だから免許とりたての人も楽しめるYRSオーバルスクールやYRSドライビングワークショップがあり、運転をとことん楽しみたいという人にスクールレースを用意している。

参加者の減少にともなって現在は開催していないが、YRSエンデューロやYRSスプリントレースのスクールレースも『もっと運転を極める』ことと『もっとクルマの運転をたのしむ』ために創ったカリキュラムだ。

昔、YRSドライビングスクールに参加した人に「レースをやってみませんか」と呼びかけると、ほとんどの人が尻ごみをしたものだった。しかし自分の経験からして、自動車レースに参加することほど運転技術はもちろん、クルマを操ることに対する意識を生長させられるものはないと確信しているから説得を続けた。

しだいに仲間が増えユイレーシングスクール卒業生を対象としたスクールレースを開催できるまでにいたった。今回紹介する富士スピードウエイショートコースで開催したYRSスプリントのロードスタークラスもそのひとつ。

2列縦隊のローリングスタートで始まるYRSスプリント。スリーワイドで1コーナーに飛び込むクルマを見て、富士スピードウエイのスタッフが「ぶつかる!」と叫んだのも、今となっては嬉しい思い出だ。他の走行会などでそのような状況になれば、まず間違いなく接触にいたっていただろうとのこと。ユイレーシングスクールの卒業生を誇らしく思ったものだ。

それが勝負である限り、勝とうと思って参加しても勝てるものではない。勝ためには、まず自ら勝てる状況を作らなくてはならない。それはどんなスポーツでも同じ。勝利という目的を明確にすることで技術はさらに磨かれる。意識レベルも上がる。

スクールレースなのだから『なんでもあり』で勝ちにいくことはみっともないことだ。相手を犠牲にして自分が優位に立つことが運転技術の証明ではない。だから、YRSのスクールレースではまず、スピンやコースアウトは見られない。そこにあるのは、参加した全員が共有する透明でピーンと張りつめた時間だけだ。スポーツである限り、勝負にも秩序がなければならないし、混乱してもまず最初に秩序を保とうとする意識が働かなければ勝負に勝つことはできない。スクールレース参加者全員で、「これぞモータースポーツ」という作品を創りたい。ユイレーシングスクールの思想だ。

オリンピックが終わった。一流のアスリートの勝負に感動しながら、しかし、それは少しばかり辛い時間でもあった。

モータースポーツの頂点であるF1では小林選手がひとり頑張っているが、彼に続くドライバーが現れない。彼を支援する企業も現れない。今に始まったことではないけれど、世界有数の自動車生産国でありながら、クルマの使い手に話を限れば、現状は悲惨だ。

オリンピック種目はどれも広大なすそ野に支えられたスポーツばかり。しかも、それぞれの観客の多くをそのスポーツの経験者が占める。だからスポーツに自分を投影できる。当事者意識も増すから競技にのめり込める。日本でもモータースポーツに興味のある人は少なくないが、残念ながら彼らが経験者である確率は極めて低い。

個人的には自動車レースをオリンピック競技にすることには反対だが、この先、日本のモータースポーツの参加人口が増えることによって社会的認知度が上り、日本人ドライバーが世界に伍して脚光をあびる日が来ることを願い続けた2週間だった。

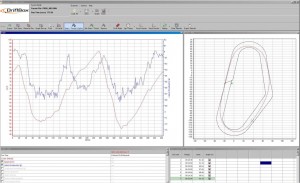

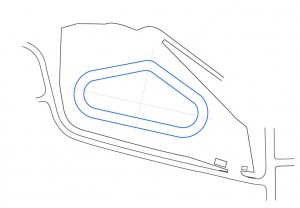

YRSオーバルレースを開催しているYRSトライオーバルは、実は広い駐車場にパイロンを並べて作ったコース。ユイレーシングスクールでは半径22mの半円を130mの直線で結んだYRSオーバルFSWロンガーを使ってきたのだが、コーナーをひとつ加えることにより新たな環境で走ってもらうことにした。

YRSトライオーバルはこんな感じ

片側の直線の中間点を外側に28.5m移動させたところを3つ目のコーナー(短いコーナーなのでユイレーシングスクールではキンクと呼んでいる)の頂点とし、高速コーナーでもあるのでキンクだけコース幅を18mにした(他は14m)。

ひとつコーナーが増えただけでふたつあった元々のコーナーは、ひとつがディクリーシングラジアス、もうひとつがインクリーシングラジアスになるので、ドライバーは3種類のコーナーに合わせた走り方を求められる。

YRSオーバルレースの合間にトゥインゴGTでYRSトライオーバルを走ってみた。

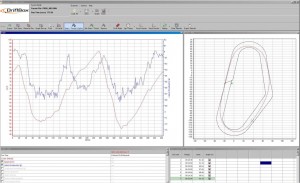

ロガーに記録された走行データがこちら

【動画】トゥインゴGT、YRSトライオーバルを走る

みなさんも1周20秒のYRSトライオーバルを走ってみませんか?運転が楽しくなること請け合いです。

※ロガーデータはYRSオーバルレースと同じ右回り、動画は本場アメリカに倣って左回りです。ご了承下さい。