大津北交通安全協会から送られてきた

「大津北の交通」と

令和2年度大津北交通安全協会通常総会議案書

地元自治会で交通安全指導員を担当しているので、毎年この時期になると大津北交通安全協会総会のお呼びがかかるのだけど、緊急事態宣言は解除されたものの、安全と安心のために総会は開催せずに書面評決となった。

その議案書と一緒に送られてきた「大津北の交通」の内容は、ユイレーシングスクールが単独事故の実態を把握するために活用している公益財団法人交通事故総合分析センター発行の「交通統計」からの引用のようだけど、滋賀県と大津市に関するデータを抽出してあるから現状を認識する手間が省ける。

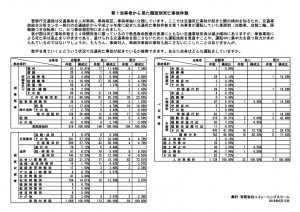

それによると、令和元年の滋賀県における交通事故発生件数は前年比13.4%の減少で、全国のそれのマイナス11.5%を上回る結果を残している。負傷者数も滋賀県内では前年比マイナス14.3%と全国のマイナス12.2%を上回るものの、死者数になると39人から57人に増加しプラス46.2%。どうしたのだろ。全国の死者数が3,532人から3,215人へと9.0%減少しているのと好対照だ。

極論になるけど、滋賀県ではいったん事故が起きると悲惨な結果に結びつく可能性が高いということになる。それは、第408回 交通統計 で触れた『避けようと思えば避けられるはずの単独事故』と同じ傾向にある、と言える。時間がある時にでも目を通していただければと思う。

今年も今までより交通事故死のニュースが多いように思うし、交通が少しざわついているようにも感じる。

日常的にクルマを運転しているわけではないけれど、30分ほど離れた堅田付近に行くと、反対車線を逆走して駐車場に入ったり交差点の角にあるコンビニの駐車場をつかってショートカットしたり、右折車線から信号が青に変わると同時に強引に右折したり大きな駐車場の区画を無視して無視しないクルマとこんにちはをする場面に出くわす。もちろん、クルマを運転している人全員がそうではないけれど、大津市内では少なくない人が行儀の悪い運転をしているのも事実。それが交通事故死の多さにつながるかどうかわからないが。

ここ数年、クルマを運転する人の意識が低くなったと感じるのはボクだけではないはずだ。

このブログに目を通してくれている人はそうでないと思うけど、自分の都合に合わせて運転したり、交通法規を自分なりに解釈してしまう人が増えているのは間違いない。ホント、この人は偶然何事も起こさずに走っているけど、クルマに助けられていたり他人の配慮があるから何事も起きないでいるのに気が付かないのかね、という人が多い。クルマが危険をはらんだ乗り物であることを意識していない人、クルマの運転をなめている人が多いのが残念だ。

安全運転しましょうね、とブログで呼びかけるのは虚しいけれど、それは現実だし、みなさんが注意深く運転していても危険な状況に巻き込まれないとも限らないから、クルマを運転する時にはこれまで以上に周囲のクルマがどんな動きをするかに目を配ってほしいと思う。注意して見ているうちに、クルマの動きを通して運転している人の人となりも見えてくる。もちろん、ご自身の運転の仕方にも目を光らせるのも忘れずに。

この国のシステムは、そのプロセスもさることながら下した結果にしても、合理的ではない場合が多い。今に始まったことではないけれど。

道路の作り方にしても 『なんでこうなるのか。合理的じゃないよね』 という場面に出くわすことが少なくない。道路交通法が安全かつ円滑な交通の実現を目指しているというのに、交通の基盤となる道路に合理性が感じられない場合があるのだから、何をか言わんやだ。

間違っても事故を起こさないように、交通の流れを阻害しないように、と意識しながら運転していると、ここがこうならば事故の可能性が減るし交通の流れもよどまないのにな、と情けなくなる時がある。

湖西道路和邇インターチェンジに隣接して道の駅が2015年8月に完成。その後取り付け道路が整備されて現在の形になったのだけど、どうすればこういうレイアウトになるのか計画した人に聞いてみたい。事前に相談してくれれば、もちろんそんなことはあり得ないだろうけど、もっとスマートな方法を教えてあげたのに。

京都の衛星都市としての需要か宅地造成が進む湖西

和邇インターチェンジがリニューアルして道の駅が完成

そこまではいいのだけど丸で囲った取り付け道路の部分がいただけない

現状を数字の順番に写真に収めた

写真は取り付け道路が完成した2017年暮れに撮影

しょうがないねと思って保留にしておいたのだけど

先日中央線を割ってきたクルマにヒヤリとしたので

やっぱり載せておこうと

中央線を割りたくなるようなレイアウトが元凶だと

①

湖西道路を京都方面に向かうクルマが和邇ICで降りると写真のように左手から合流

②

湖西道路和邇ICの京都方面入り口

冬季のチェーン装着場を兼ねた道の駅駐車場へもここから進入

左手に進むと湖西道路敦賀方面の入り口に

③

ここは昔からの歩道

幾度となくここを通っているけど歩行者を見かけたことはない

左手のコーンの先から道路に沿ってかなり深い側溝が続く

④

工事区間始まりの看板のところから歩道の舗装が新しく

写真ではわかりにくいが路面が下りながら右に曲がって切るので

側溝に向けて逆バンクのように見える

⑤

歩道の舗装が新しくていいねと思いたいのだけど

歩道が曲がりだすと歩道の幅が広がり始める

片側1車線の道幅は変わらないのに

⑥

さらに進むと歩道の幅は道幅ほどに

誰が歩くのだろう

左手の草の向こうは側溝が

⑦

ここに至っては歩道のほうが完全に道路よりも広い

⑧

ここは変形T字路だから合流に気をつかう

歩道の幅を有効に使えばもっと効果的なレイアウトができると思うのだけど

⑨

できてしまったものは仕方ないけど・・・

たぶん、使用するのに不便はないのだからガヤガヤ言うな、という意見もあるだろう。でも、新設するのだからどうしたら安全で円滑な交通が実現できるかという視点で考えれば、道路法には抵触するかもしれないけどそれはそれで解決するとして、走りやすいレイアウトが見つかるはずなのだが。どこに視点を置くかで合理性は生まれる。

例を挙げればきりがないけど、合理的とは言えない環境でクルマを走らせる我々は、自分自身が合理的な発想で、理にかなった運転をする必要があります。

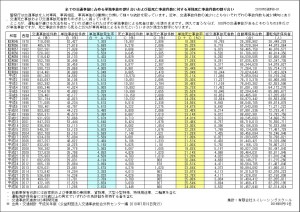

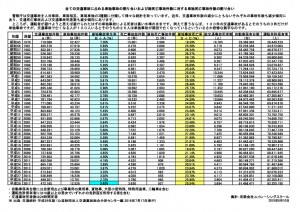

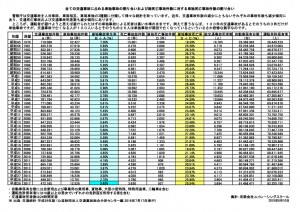

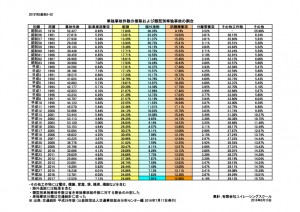

今年も、7月に発行された平成30年度版交通統計から数字を拾ってみた。そこから見えてきたものは...。

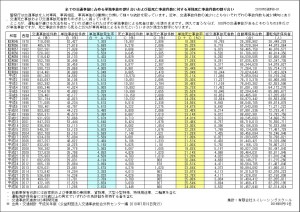

・交通事故の総件数、単独事故の総件数、死亡事故件数、単独死亡事故件数、交通事故死者数とも平成29年度より減少している。

・全ての交通事故に占める単独事故の件数は2.62%に過ぎないのだが、総死亡事故件数に占める単独死亡事故発生率は24.93%といぜん高い。

・単独死亡事故にいたる原因の1位は電柱標識家屋等の工作物衝突が35.7%、次いで路外逸脱の23.6%、ガードレール等の防護柵衝突が18.7%。

・平成30年度に起きた単独死亡事故は860件で総交通事故件数のたった0.2%ではあるが避けることができたはずの事故に変わりはない。

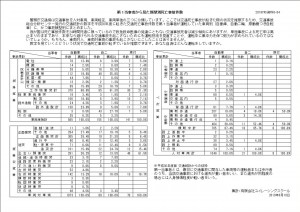

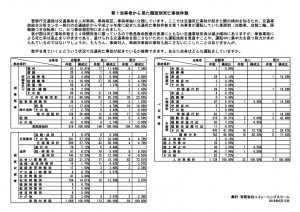

表1:全ての交通事故に占める単独事故の割り合いおよび総死亡事故件数に対する単独死亡事故件数の割り合い

表1のpdfファイルダウンロードはこちらから

表2:単独事故件数の推移および類型別単独事故の割り合い

表2のpdfファイルダウンロードはこちらから

表3:単独死亡事故件数の推移および類型別単独死亡事故の割り合い

表3のpdfファイルダウンロードはこちらから

表4:第1当事者から見た類型別死亡事故件数

表4のpdfファイルダウンロードはこちらから

クルマは我々人間の能力を拡大してくれる上、楽しみをもたらしてくれる頼もしい相棒です。畏怖の念を抱きつつ長く付き合い続けたいものです。

313回で触れたように、全国で起きた交通事故の件数は毎年明確に減少している。死亡事故件数も減り続け、1990年代前半には1万件という数字が見られたが、ここ数年は3,000件代に落ち着いてきた。交通事故による死者数も1992年の10,892人をピークに減少を続け2017年度には3,694人になった。

運転免許保有者数は2017年に過去最高の8,200万人あまりになったが、死亡者数に対する指数は0.0045%と1992年の0.0178%から大幅に改善した。

※現時点で警察庁が発表している交通事故データは2017年度が最新

交通事故と交通事故死者はなぜ減ったのか。様々な要因があるはずだけど、そのうち運転者の意識が減少に貢献した分はどのくらいになるのだろう。2017年に交通事故で亡くなった方の4分の1が単独事故によるものだという事実がある以上、交通事故総件数が減ったからといって喜べる状況にはないのだが。

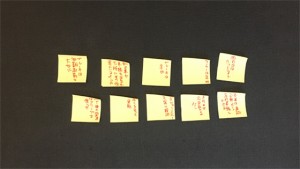

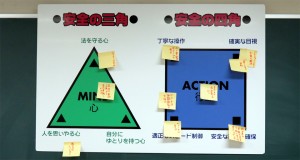

雑談をしていると

「ブラッシュ講習に含まれてはいないんですけど」と前置きして天野さんが

「運転している時に意識していることを書いてみませんか」と付箋とペンを差し出す

「できるだけ早くたくさん」

ということで書いたのがこれなのだけど

で、出てこない

意識していることはゴマンとあるはずなのに出てこない

出てこないにイライラしていると

天野さんが

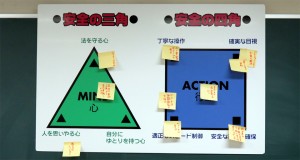

それぞれがどれに該当するかみてみましょうと

教室にあったパネルに貼りだした

その結果がこれ

運転中のそれぞれの操作が何に根ざしているかを整理することができる

自分の運転にどの部分の意識が欠けているかがわかる

これはいい。運転中に何を意識しているかを書き出すだけでも、自分の運転を振り返ることができる。今度改めてやってみよう。

1回目の走行が終わって急ブレーキのダメだしがあって、理想の運転って何だろって頭がレブアップ。一般にホントに急のつく操作はしないほうがいいものだろうかと疑問に思いながら、天野さんとあれこれ話しているうちに結論めいたものが見えてきた。

天野さんも動画でユイレーシングスクールのオーバル走行の様子を見てくれていて、けっこうなスピードで回るんですね、と驚いていた。だから、高速道路で100キロしか出したことのない人は100キロで走ることが限界ですが、130キロを経験したことのある人が100キロで走るほうが安全性は高いと思うのですよ、と付け加えておいた。そして、教習所はものすごく予防的な運転をするように指導するのですねとも。

で、ひとつの結論としてブラッシュ講習とユイレーシングスクールの両方を受講すると、より安全にクルマが運転できるのではないかと思うと伝えた。

実際ボク自身、事故を起こさないように運転しているつもりだけど、経験があるだけに多少速さとか加速度に対して鈍感になっていたことに気づいた。一般の交通社会の中での話。

けれど、ユイレーシングスクールが提唱するクルマを意のままに操るための講習と練習は絶対に必要だ。別にユイレーシングスクールでなくてもかまわないけど、速く走るための操作を教えることで、あらゆる場面で自動車を正確に操る操作方法が理解できる=場合によってはクルマが思い通りに動かなくなることを覚える、につながるのだから、具体的な操作の習得はもちろん、運転に対する意識を覚醒させるためにも必要だ。自動車教習所でやれれば一番いいのだけど。

自動車教習所は予防安全的に運転を深堀できるような講習をする。ユイレーシングスクールはどんな状況でもクルマを自身のコントロール下においておけるために積極安全的な運転を教える。どちらも交通事故が起きてほしくない、という思いは同じ。次は高齢者講習まで自動車教習所を訪れることはないかも知れないし、今回のブラッシュアップ講習の経験をどう展開すればいいかアイディアも今はないけれど、ともかく受講して良かった。

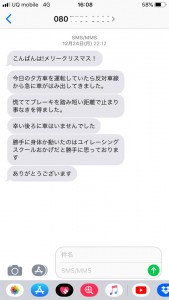

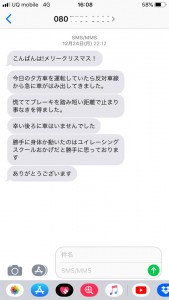

ある日

嬉しいメッセージが届いたことがあるので紹介

他にも

クルマを全損させる前に

ユイレーシングスクールにくれば良かった

などなど多数のメッセージをもらうから

スクールはやめられない

中勢自動車学校の天野さんと

天野さん ありがとうございました

教習所でイーブンスロットルを教えることになったら

声をかけて下さい

喜んでお手伝いします

<了>

運転は楽しんだほうがいい。

人間、楽しいことには一生懸命になれるから。

運転は上手いほうがいい。

上手くなればもっと運転が楽しくなるから。

運転は一生懸命するほうがいい。

運転は、それだけの価値と意味のあることだから。

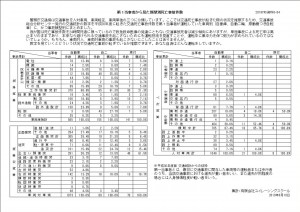

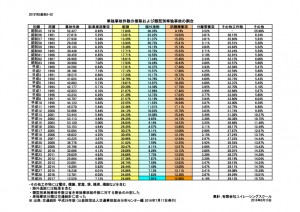

平成29年年度版の交通統計から数字を拾って、例年のようにユイレーシングスクールなりの集計を行った。そこから見えてくるものは、

・2004年に交通事故件数のピークがあった。その理由はわからないが、ここ数年はかなりの割合で減少している。昨年はピーク時の約半分だ。

・車両対車両、車両対人、車両単独の3分類どの発生件数も減少している。車両単独事故は2001年がピークだったが、理由は不明だが、昨年はその23%まで低下している。

・死亡事故の総件数は1992年がピークで11,000件近くあった。24時間死者しかカウントされないという不正確さはあるものの、死にいたる交通事故の件数は昨年3分の1まで減少した。

・交通事故総件数に占める単独事故件数の割合も1993年の5.92%をピークに、車両の進化が遠因にあるのか、減少傾向にある。昨年は2.65%だった。

表1:交通事故に占める単独事故の比率と死亡事故に対する単独死亡事故の比率

表1のpdfファイルダウンロードはこちら

しかしながら、

昨年の死亡事故の総件数に占める単独死亡事故の割合は25.54%。ピークであった1983年の26.37%から2008年の19.83%までゆるやかに減少していたものの、それ以降は増加に転じ2016年には再び25%を超えてしまった。

つまり、全般的に交通事故が起きる度合いは少なくなってきている。死にいたる交通事故の件数も大幅に減った。単独で事故を起こす人も少なくなってめでたしめでたしなのだが、単独で事故を起こすと死にいたるケースが依然として多いという事実に変わりはない。

100件の交通事故があると単独事故はそのうちの3件にも満たず、残りは車両対車両や車両対人の相手がいる事故なのだけど、100件死亡事故があるとそのうちの26件は独り相撲による結果だ、というのも事実。

他人を傷つけなかったから幸い、と言ってはもちろん不謹慎だけれど、だからと言って、相手がいるわけでもなく、運転者自らが防ごうと思ったら防げる事故をこれ以上増やしてはならない。

昨年、全国で起きた単独死亡事故は927件。交通事故の総件数の472,165件から見れば小さな数字だけれど、ステアリングを握る人には少なからず単独事故の可能性があるのだから、無視してほしくない数字ではある。

表2:単独事故件数の推移および類型別単独事故の割合

表2のpdfファイルダウンロードはこちら

今年はいつもの統計に加えて、『 第1当事者から見た類型別死亡事故件数 』 を集計してみた。

交通事故の中で絶対に起きてほしくない死亡事故に限り、車両単独、車両対車両、車両対人それぞれで、どんな時にどのような状況で事故が起きたか傾向がわかるようにまとめた。クルマを運転したことがある人が数字を見れば、どういう状況で事故が起きやすいか想像がつくはずだ。どんな交通事故でも、決して避けられないものではないのがわかるだろう。

表3:第1当事者から見た類型別死亡事故件数

表3のpdfファイルダウンロードはこちら

※ 第1当事者とは:交通死亡事故が起きた時、事故を起こすきっかけになったのが第1当事者。単独事故ではもちろん本人だけれど、車両対車両、車両対人の場合は過失が重い人が第1当事者。過失が同程度の場合は、人身損傷程度が軽い人と定義されている。

クルマの運転にリスクはつきもの。事故が起きてからでは遅い。このブログに目を通してくれている方には縁のない話かも知れないけれど、油断せずにふだんの運転から一生懸命クルマを動かしてほしいと思う。

クルマを思い通りに動かす方法と心構えはユイレーシングスクールで微に入り細に入り理論的かつ合理的に教えていますから、その気になられたらぜひ遊びに来てみて下さい。

写真は本文と関係ありません

ゴールデンウィ-ク初日の午前中なのに首都圏でいたましい交通事故が発生し、ひとりの方が亡くなったとニュースで知った。

クルマを運転する者は誰しも事故を起こさないように最大限の努力をするべきなのだが、努力をしていても事故が起きる可能性を否定することはできない。

クルマあるいは二輪車を運転するのには目的があるはず。その目的を達成するためには、絶対に事故を起こさないという覚悟で運転する必要があると思う。

このニュースに対してのどなたかのコメントに激しく同意したので、原文のま手ま引用させてもらいます。

『 車の運転はそれ自体がリスク複合体であることをきちんと承知して欲しい。リスクを1秒ごとに見直しているぐらいの意識がなければどんな事故も防げない 』

車内が和気あいあいとしていても、ステアリングホイールを握っている人は同乗している方たちを守る義務と責任があることを忘れないで下さい。

二輪車だからといってすり抜けをしないで下さい。四輪に比べると小さな二輪車ですが立派な交通の構成要因なのですから流れを乱さないよう走って下さい。

クルマにしても二輪にしても運転中は他人とのコミュニケーションをとることができません。予断せずに、まずご自分が運転に集中することが大切です。

ゴールデンウィークはまだまだ続きます。楽しい日々が続くよう、みなさんどうか一生懸命に運転して下さい。

写真は本文と関係ありません