第700回 運転を見直してみませんか

ある日のスーパーマーケットの駐車場。開店時間を過ぎると続々とクルマがやってきて瞬く間に駐車場は満杯になる。商業施設の駐車場では入口からできるだけ遠くにクルマを止めて歩く距離を稼いでいる。と言ってもわずかだけど。(笑) で、歩きながらいろいろな光景に出くわす。

真新しい白の軽トラックがやってきた。おじいさんが運転している。目の前を通り過ぎると入口の近くに空きスペースがないか探すように走り続けている。空いているところに止めて歩いたほうが健康的なのにと思いつつ見ていると、発進しては止まり、止まっては発進するのだが、どうも動きがぎこちない。発進する時には急にエンジン音が高まりテールスクワットするほどヴワッと出ていく。その直後、見事にスロットルは閉じられ加速し続けることはない。しかし止まる段になると、ギユッと止まるようにノーズダイブしながら急減速する。下がったフロントが「お釣り」をもらって跳ねるほど。とにかく動き始めと止まり際が急と言うか激しい。

想像するに、スロットルペダルにしてもブレーキペダルにしても踏み始めのストロークが大きすぎる。それぞれのペダルに足を乗せて一拍してから踏みこむのではなく、踏むために足を動かす際に 「ここまで踏み込むのが当たり前」 の運転を日ごろからしているように感じる。オンかオフの操作をする習慣が身についているのだろう。足を持ち上げて、つまり床から完全に足を放してペダルを踏みこむ人に見られる傾向だ。

正直言って、クローズドコース以外でこういう運転をする人がいると知ってかなりショックだった。

この日この高齢の男性はひとりで来られていたけど、時には同乗する方もいるに違いない。本人は気づかなくても、過去に家族や第三者が発進減速が激しすぎるのでは、と伝えることはできなかったのかなと。あの運転の延長には高まる事故の可能性しかない。経験的にそう思う。事故を起こさなければ、それはたまたま偶然に危険を回避できていたに過ぎない。それほど危なっかしい運転だった。

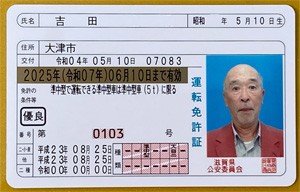

※写真と本文は関係ありません

高齢者の運転を客観視して、その事実を本人が自覚する方法はないものだろうか。

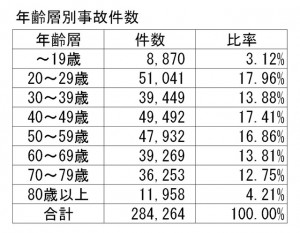

高齢者の交通事故増加が叫ばれて久しい。マスコミによる増幅分も含まれていると思うけど、「アクセルとブレーキの踏み間違い」、「ハンドル操作の誤り」、「前方不注意」、「判断能力の低下」 と高齢者は運転能力が劣っているかのような表現があふれる。記事を書いた記者も現役世代もやがて歳を取るというのに、だ。

けれど、高齢者にも落ち度は確かにある。歳を重ねてきた自信から自分は間違っていないと思い人の話を聞かない。だから周囲は高齢者に直言することを避けるようになる。そんな高齢者の周りにはおそらく、この場合で言えば急発進が危険なものだと認識している人もいないのだろう。結局、危険な状況が見過ごされたまま時は過ぎていく。

高齢者の運転を客観視して、その事実を本人に納得させる方法はないものだろうか。

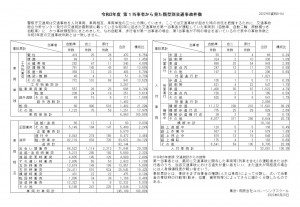

昨年5月から始まった75歳以上の高齢者を対象とした運転技能検査。さかのぼる過去3年間に事故につながる違反をした人が対象で、5項目の実技テストに受からないと免許証の更新ができないというもの。ここに愛知県のデータがあるが、それによると2022年5~11月で6,600人がテストを受け25%が不合格だったという。高齢者の何割が事故につながる違反をしたかがわからないので絶対数はわからないけれど、違反歴のある人の4人に1人は運転技能に問題があると推測できる。運転技能検査の話を聞いてから気にはしていたけど、予想していた数字より大きいので驚いた。

話は変わりますがこのブログに目を通された方は、ぜひ貴方のスロットルペダルとブレーキペダルの踏み方を次のような方法で試してみて下さい。年齢には関係ありません。ペダルを踏む時は必ず踵を床につけておいて下さい。できれば同じ踵の位置でスロットルペダルとブレーキペダルと踏み換えられるような踵の位置を探してみて下さい。同じ踵の位置でスロットルペダルを踏むのが難しい場合は右足の足刀で踏んでみて下さい。右足のつま先の動きが直線的ではなく円弧を描いているか確認して下さい。腿ではなくふくらはぎの筋肉を使ってつま先を動かしているか感じてみて下さい。どうしても違和感があるのならそれまで通りの方法に戻せばいいのです。一度だけ、踵を意識して、踵を床につけてペダルを踏むと何がどうなるかの確認をしてほしいのです。

それと、周囲にクルマを運転する高齢者がいらっしゃる場合は、貴方自身にとっても将来の課題なのですから、横に乗ってどんな操作をしているか見てあげてはどうでしょう。一緒に危険を避ける操作を模索することはできない相談でしょうか。

クルマは白モノ家電とは違います。家電は動きません。しかしクルマは運転者の意思に従い自由に動き回ることで役割を果たします。ですが、習慣とは恐ろしいもので過去にできた、前にできたことは再度できると思い込み、パンを焼くのと同じような感覚でクルマを運転しているかも知れないのです。

運転はクルマという道具を動かす全人格的な行為です。そこが肝心です。動かなくても役に立つトースターのダイアルを回すのとは違います。ですから、運転操作を検証するのは年齢を問わずクルマを運転する人全てに必要なことだとユイレーシングスクールは考えています。