先週開催したYRSドライビングスクールFSWでのルノー達。

左からAさんのメガーヌエステートGT220

スタッフKさんのルーテシアⅢRS

インストラクターYのルーテシアⅣRSトロフィー

YさんのメガーヌRS

HさんのルーテシアⅣRSトロフィー

TさんのルーテシアⅢRS

富士スピードウエイショートコースを終日走り回るYRSドライビングスクールFSW。朝8時前からコースを歩き、座学でクルマの性能を引き出す方法と避けなければならない操作を徹底し、リードフォローをやって単独走行をやって、同乗走行もやって。最も走った人が計測ラップだけで125周。次いでAさんの123周。1周880mのコースなのでかなりの距離をクルマの挙動を確認しながら一生懸命走りました。

ところで、サーキットを走ってみませんか?

YRSドライビングスクールFSWに参加した人は、とりあえず速く走ることを目標にしています。それは、現代のクルマは実によくできているので速度域によっては運転操作が正しいのか間違っているのかを検証しづらいからです。参加者全員が少しでも速く走ろうとします。すると、最初にクルマの性能をスポイルするような操作をしてはならないことに気づきます。速度域によっては間違った操作をしてもクルマが補完してくれている場合があります。参加した方は全員が自分がクルマを動かしているのか、それともクルマに助けられて走っているのかを問い続けながら距離を刻みます。

サーキットは特殊なところではありません。合法的に日常では経験できない速度で走ることのできる場所です。速くても速くなくても、日常より少し速い速度でクルマを動かそうとすると、機械としてのクルマの偉大さがわかります。優秀な機械としてのクルマを間違った方法で動かしている場合のあることに気づきます。単にクルマを所有するだけでなく、運転操作を通じて高度に洗練された機械を正確に動かすことの楽しさに触れることができます。

なので、サーキットを走ってみませんか?

10月25日(金)および26日(土)の2日間。1日目は広大な駐車場で基本操作の反復練習を行い、2日目に富士スピードウエイショートコースでサーキット走行の練習をするYRSツーデースクールFSWを開催します。愛車の性能をフルに解き放つことができ、運転に一生懸命になれ、クルマを所有する価値を再認識できるYRSツーデースクールFSWに参加してみて下さい。

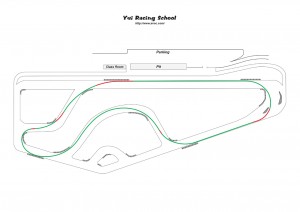

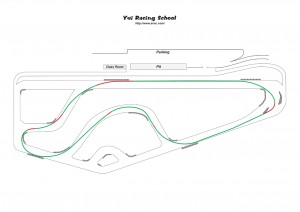

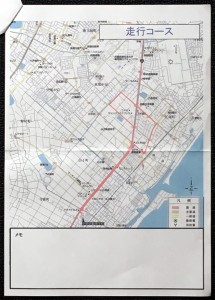

※ 上のイラストはYRSツーデースクールで走る富士スピードウエイショートコースの走り方を示したイラストです。クルマの特性によって走り方を変えたほうが効率が上がる場合があります。なぜそうしたほうがいいのかは、スクールで詳しく解説します。

※ 少し古い動画ですが、富士スピードウエイショートコースを紹介しています。

YRSツーデースクールFSWでお待ちしています。

385回で右足の動かし方について触れた。ユイレーシングスクールは日本で活動を開始した1999年12月以来、一貫して右足のかかとをつけたままスロットルペダルとブレーキペダルを踏み換えるようにアドバイスしてきた経緯もあり、ペダルの踏み間違いによる事故が続くのを憂慮して改めて提案した次第。

ボクはMT/ATに関わらずかかとを床につけたまま50年以上運転しています

ところが自動車教習所ではスロットルペダルからブレーキペダルに右足を移す時に踏み換える、つまりかかとを浮かしてもかまわないと指導していると聞いて驚いたのが 398回 衝撃の事実。

数名の読者から感想をいただいたのだけど、右足がペダルに正対しなくてもかかとは床につけておくことに肯定的だった。

Aさんからの 400回 ブレーキペダルとかかと 1

Mさんからの 401回ブレーキペダルとかかと 2

Fさんからの 402回ブレーキペダルとかかと 3

かかとを床につけたまま運転するほうが上体は安定するしプラスマイナスの加速度も感じられるし、ほんの瞬間だったとしてもかかとは浮かしたくないね、と連日独り言をつぶやいていたら、豊富な知識でユイレーシングスクールの活動を支えてくれているYさんから一報。

かかとをつけたままペダルを踏み換えることを勧めているサイトがあります! だと。早速URLを送ってもらって見てみたら、ユイレーシングスクールのアドバイスと同じ操作方法が載っていた。かかとをつけたままの運転が奨励されているではないですか。

どのような内容なのかはあなた自身で、クルマ情報サイトGAZOOの、クルマの運転の基本 ~上手なアクセルとブレーキ操作(オートマ編)~ を読んでみて下さい。そして、どうすると運転が的確になるか、楽になるか、余裕が生まれるかを今一度考えてみてはいかがでしょう。

※当該ページに直接リンクを貼ることに対してはトヨタお客様センターを通して許可を得ています

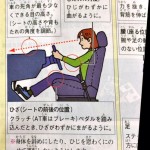

実はFさんから届いたイラストにはかかとをつけたままペダルを踏み換えることにバッテンがついている

この教本の発行元は株式会社トヨタ名古屋教育センター

誤解のないように付け加えておくと

同じ企業グループで発信する情報が異なるのを指摘するのが目的ではなく

運転に関してだけでも実にさまざまな情報があるけれど

運転するのはあなた自身なのだから

どうするのが最善なのか吟味して

安全な範囲で試してみることが大切なのかなと

今年2回目のエンジンドライビングレッスン

2003年の第1回から数えると66回目

しばらく顔を見なかった第1回の参加者が来てくれたのには大歓喜

所有欲から使用欲への転換というスローガンに賛同してくれたのか

今回はエンジンドライビングレッスンが初めての方が13名でここ10数年で新記録

最年少46歳の最年長77歳がエンジン編集長が言われる大人の社交場に集合

常連の中にはクルマを乗り換えてきた人もいてやる気まんまん

ルノー・ジャポンが次期相棒を選ばせてくれたので

歳も歳なのでジョンシリウスMのルーテシアRSトロフィーを選択

その六代目相棒をラジオカーに村上編集長がエンジンドライビングレッスンの趣旨を説明

午前中は筑波サーキットのジムカーナ場に作ったオーバルコースで、ユイレーシングスクール独特のイーブンスロットルとイーブンブレーキとトレイルブレーキングの練習。午後はコース1000に移動して初めてサーキットを走る方にコースを案内するバンライド、次いでリードカーの後を自身で走ってもらい徐々にペースを上げてリズムを作るロードフォロー。次いで追い越しのルールを説明後、アンダーステア、オーバーステア、スピンご法度の厳しくも合理的なルールの中で時間いっぱい走ります。

2001年から筑波サーキットから委託されて公式ドライビングスクールを開催した時のカリキュラムのままだけれど、我ながらよくできていると今でも思う。

クルマが好きでクルマの運転が好きな人全員がサーキット走行を体験する必要はもちろんないけれど、高速で走るポテンシャルを抱えているクルマを運転するならば、一度は公道では体験できないクルマの限界というヤツを味わいにサーキットを走ってみるのがいいと思う。サーキットを走ると、ふだんいかにクルマに助けられて動かしているか気づきます。クルマを動かす理屈を頭に入れて練習すれば、その時は上手く操作できなくても、その後は自分で工夫しながら運転を進化させることができます。そうなれば、運転が楽しくならないわけがないではないですか。

クルマはよくできた道具なので使い方があります。間違った使い方では性能を発揮できず危なくもあります。正しい使い方を理論的に口で説明できる指導者がいれば、サーキットを走るたびに収穫があります。あなたもぜひサーキットを走ってみて下さい。

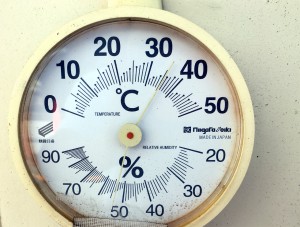

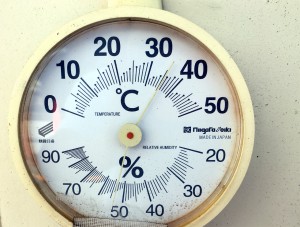

午前中から蒸し暑かったのだけど

午後の走行が始まってしばらくすると

コース1000のフラッグ台の日陰にある温度計は

な、なんと37.5℃で湿度52%

それでも落伍者は一人も出ず

編集部の差し入れのカキ氷が嬉しかった

写真は翌日の温度計

この日某走行会が行われていたけど

病院に行った人がいたみたい

若い人ばかりだったけど

お決まりの記念撮影

ドタキャンが数名出たのと早退者がいたので若干さびしげ

新潟から高知からの参加者も笑顔

でも誰もがいい顔しているでしょ

今回は木曜日がエンジンドライビングレッスンで

土曜日がYRSオーバルレース筑波で

日曜日がYRSオーバルスクール筑波

なので金曜日

筑波近辺では食べたことがなかったので

下妻で美味しいと言われているうなぎ屋さんに

タレはあっさりしていたけど味は好みで大満足

398回衝撃の事実 で意見を聞かせてほしいとのお願いに対してメールが届いているので紹介します。今回のメールは長文でイラストも添付されていました。また、かかとを床につけて操作することへの否定的意見も聞きたいと思いますのでよろしくお願いします。

トムさんこんにちは。Fです。

基本的にはトムさんが推奨しておられる方向に賛成です。夫と息子は「え?自然に(かかと)つくよ」ということで、議論にもなりませんでした。

ユイレーシングスクールに参加し始めて、かかとをつけるペダル操作の話を聞きました。特にかかとをつけるつけないを意識したことがありませんでしたが、先ずはつけていなかったことを認識しました。

30年前に教習所でどう習ったかは情けないかな記憶にありませんでしたが、ユイレーシングスクールの座学等で見聞きしたことで、かかとをつけてペダルを扇型に踏み込む操作をすることで、ブレーキにしろ、スロットルにしろ、踏力調整、それによる車の姿勢制御もしやすいと考えました。

そういう理由で、それが自然になるには少々時間がかかりましたが、かかとをつける様に修正しました。公道もサーキットもオーバルも、操作性は上がりましたし、特に不便や危険を感じたこともありません。

自身は、最終的にドライビングポジションを含めて見直した形になりましたので、かかとだけつければ良いということではありませんでした。

踏み間違いに関しては、両ペダル共にかかとをつけてペダルを扇型に踏み込むことを日常的にしていれば、(この操作法なら考えにくいですが)万が一、踏み間違えたとしても、ペダルを扇型に踏み込んでいれば初動がじわっと出るので、ドライバーがそこを感じ取れれば大きな急発進誤発進には繋がらないのではないかと考えています。

昨年末から今年はじめにかけて、息子と娘が相次いで免許を取りました。先日来何度かに分けて、教習所でブレーキングをどう習ったのか確認をしてみると、

・アクセル操作はかかとをつける、

・ブレーキは足を踏み換えて(かかとをつけているか否かは特に定義なし)踏み込む、

・有事の際はかかとを離してブレーキペダルを強く踏み込め

と習った様です。(あくまでも子供達の記憶です)

口頭で、急ブレーキの時はかかとをつけて踏み込むと止められないので、かかとを離して踏み込むのだと言われたそうです。この件に関しては疑問を感じますが、それが全体の方針かどうかは定かではありません。

教習所では急ブレーキ練習もあるそうです。我が子含め、奥までブレーキを踏めない人も多いそうで、精度はともかくまず奥まで踏んでくれということなのかも知れません。あくまでも想像ですが…。

もしその教わり方で踏み間違えたら、と想像してみると、ブレーキだとおもってアクセルを踏み間違えた人は有事だと思って一気に強く踏み込んでしまって急発進することもあるのではないかと思い、このままでいいのかと疑問を感じます。(教習所というシステムには、親として感謝している部分も多くあります。万人にあの短期間で多岐にわたる内容を教えて練習をするということは大変な事だと思っています。)

あくまで自分比になってしまいますが、自分自身はかかとをつけてブレーキペダルを踏んでも、前より確実に安全に速く止まれています。

かかとをつけることの是非は、車のペダル形状や配置や操作系と着座位置の関係、その人の体格など、さまざまな条件が関係していると思います。

例えば、先日車屋さんからお借りした代車はツーペダルでブレーキペダルが大きく、足元のスペースの都合でペダル間が近すぎて、かかとの位置を変えない踏み換えなしだと両方のペダルに足が乗ってしまいやすく危ないので、両ペダル共かかとはつけて操作しましたが、各ペダルに正対する様に踏み換えました。

理想としての形を知り、運転姿勢や操作で何が大事なのか、その根拠を一人一人が正しく知って、一人一人が自分の操作というものに向き合えば、車との向き合いかたは、その人なり、その車なりの何かしらの途中経過や答えが出る様に思います。そういう事を考える機会を頂けて、ユイレーシングスクールに通って良かったと思っています。

※ 以下はFさんが送ってくれたイラスト。たぶんお子さんの教本から。

※ 3枚目のイラストにはかかとをつけてスロットルペダルとブレーキペダルを踏み換える動作に × がついている。

どちらが正しいとか間違っているとかではなく、現実にこれだけの踏み間違いによる悲惨な事故が起きているのだから、議論する前にクルマを運転する人は、どうすれば踏み間違いをしないですむか一度真剣に考える時期にきているのではないだろうか。ご意見お寄せ下さい。

398回衝撃の事実 で意見を聞かせて、とお願いしたところ、さっそくメールをもらったので紹介します。かかとを床につけて操作することへの否定的意見も聞きたいと思いますのでよろしくお願いします。

Mです。いつもブログを拝見しています。

私は自動車学校に行かなかったのでどのように教えているかは分かりませんが、私自身は最初から踵をつけていました。先入観無しに操作すれば自然とそうなると思います。これに関しては専門的な立場から後ほどお話しします。実は私は神経科学(ちまたでは脳科学ということばを良く聞きますが)や運動生理学を専門にしています。

踵を支点としてアクセルとブレーキを操作するのは操作を確実にするという観点から理にかなっていると思います。ブレーキペダルをつま先で踏む動作を考えます。ブレーキペダルの位置を推定(機械だと実測できますが人間だと運転中は実測できませんので反復練習を行うことによって脳が予測値を獲得していると考えられています)して、つま先の現在の位置(これは人間でも実測していますが、時間遅れがありますので、推定値を用いていると思われます)に対する相対的な位置を計算して、それを元に運動指令を計算する必要があります。

アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違いというのは、つまるところ、上記の課程の中で生じているわけです。特に(頭や体幹を動かすなどして)姿勢を変えた後や途中でブレーキペダルを操作する場合、通常の姿勢でブレーキペダルを操作するのと同じくらいの回数を姿勢を変えた状況で反復練習していれば別ですが、そうでないと、つま先の位置に対するブレーキペダルの位置の計算に誤りが生じているのでしょう。

また、踵を支点としてアクセルとブレーキを操作するのは(股関節を支点とする場合に比べて)操作量を少なくするという観点から理にかなっています。操作量が少ないということはブレが少ないということにつながります。つまり、意図した動作を毎回正確に実行できるということです。これはかなり専門的な話になりますが、脳が運動指令を出す際、(神経系の特性として)その出力の強度に依存したノイズが入る事が知られています。ですから、操作量が少ない、つまり脳からの出力強度が小さいということは、信号に重畳しているノイズも少ないということになります。

最後に、脳はかなりのサボリやさんのようで、目的が達成されれば途中経過は気にせずに消費エネルギーを少なくするという戦略を取っているようです。ですから、何も教えられずにブレーキとアクセルを操作すれば自然と操作量が少なくなる踵を支点とする操作になると思います。

ただ、私の妻のように足が小さいと、踵を支点にするとつま先がブレーキペダルに届かない場合もあるようです。ここらへんの問題は、作り手の論理から使い手の論理へ、さらには真の人間工学を啓蒙していく必要があるでしょうね。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

もっといろいろな方のお話をお聞きしたいと思います。ぜひご意見をお寄せ下さい。

ユイレーシングスクールメールアドレス:yuiracingschool@gmail.com

398回衝撃の事実 で意見を聞かせてとお願いしたところ、さっそくメールをもらったので紹介します。

ご無沙汰してます。Aです。ブログ読みました。

かかとを床につけた運転の方がブレーキの精度と踏む力が増すのでみんなそうするべきだと思います。

ただ、きちんと勉強や練習をしてない人がこれだけを心がけた場合、踏み変えに戸惑うか、時間がかかるかもとも思いました。最悪、足がブレーキペダルの下に潜り込んでしまうとか。

要は、慣れていない人のアクセル→ブレーキへの踏み変えは、かかとをつけずにガバッと踏み変えたほうが早いのかも。

結果、早期にABSを作動させることになり、制動距離が伸びますね。公安委員会や自動車メーカーは運転者に積極的にABSを用いるブレーキをしてもらい、”運転者がミスして制動距離が伸びるぐらいだったら、最初から機械に任せてしまえ”という考え方なのかもしれません。

でも個人的に納得行かないのは、機械任せだと、これらの機械がフェールしたときに完全お手上げモードになってしまうので(例えばABSフェール時は完全ABSカット、しかもリア寄りの制動)、車と対話できていないガバガバブレーキのユーザーは大事故に合う可能性が高まると思います。

自動運転関連の仕事をしていますが、益々そういった車になっていきますね。

機械が進化してきている今こそ、きちんとした操作を積極的に学んでおかないと(車が教えてくれないから)、と思っています。

385回で、『 スロットルペダルとブレーキペダルの踏み間違いを防ぐためには右足のかかとを床から離さないで運転する癖をつけるといい 』、と書いたのだけど、それを読んだ卒業生何人かから「教習所では足を浮かせてブレーキペダルを踏め」と教えられたと聞かされた。

AT車のツーペダル

エエッ! である。

ということは、まだ確認はしていないが、公安委員会が監修する教本にもそう書いてあるのだろうか。

ということは、自動車教習所を卒業した人はみんなスロットルペダルからかかとを浮かして、浮かしたままブレーキペダルを踏んでいるというのか。

いったい、どんなブレーキのかけ方をしているのだろう。

ということは、ユイレーシングスクールでは自動車教習所と異なる操作方法を教えてきたということなのか。

ユイレーシングスクールに来てくれた人にはかかとを床につけてペダルを踏み換える意味と効果を説明している。中には速く走ろうとブレーキを我慢して奥まで突っ込んでブレーキペダルを蹴飛ばすもんだからかかとが浮いてしまう人もいるけど、おおむねはかかとを床につけたまま操作している、と思ってきた。

言うなれば、世の中の常識と異なることを提案したことになるわけで、かかとを床につけて運転することの是非について、このブログを読んでくださっているみなさんの意見が聞いてみたくなった。かかとを床につけたまま運転することに対するご意見をお聞かせいただけませんか。

ユイレーシングスクールメールアドレス:yuiracingschool@gmail.com

313回で触れたように、全国で起きた交通事故の件数は毎年明確に減少している。死亡事故件数も減り続け、1990年代前半には1万件という数字が見られたが、ここ数年は3,000件代に落ち着いてきた。交通事故による死者数も1992年の10,892人をピークに減少を続け2017年度には3,694人になった。

運転免許保有者数は2017年に過去最高の8,200万人あまりになったが、死亡者数に対する指数は0.0045%と1992年の0.0178%から大幅に改善した。

※現時点で警察庁が発表している交通事故データは2017年度が最新

交通事故と交通事故死者はなぜ減ったのか。様々な要因があるはずだけど、そのうち運転者の意識が減少に貢献した分はどのくらいになるのだろう。2017年に交通事故で亡くなった方の4分の1が単独事故によるものだという事実がある以上、交通事故総件数が減ったからといって喜べる状況にはないのだが。

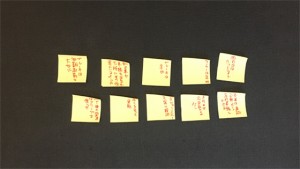

雑談をしていると

「ブラッシュ講習に含まれてはいないんですけど」と前置きして天野さんが

「運転している時に意識していることを書いてみませんか」と付箋とペンを差し出す

「できるだけ早くたくさん」

ということで書いたのがこれなのだけど

で、出てこない

意識していることはゴマンとあるはずなのに出てこない

出てこないにイライラしていると

天野さんが

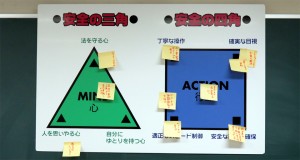

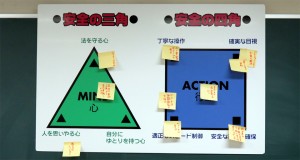

それぞれがどれに該当するかみてみましょうと

教室にあったパネルに貼りだした

その結果がこれ

運転中のそれぞれの操作が何に根ざしているかを整理することができる

自分の運転にどの部分の意識が欠けているかがわかる

これはいい。運転中に何を意識しているかを書き出すだけでも、自分の運転を振り返ることができる。今度改めてやってみよう。

1回目の走行が終わって急ブレーキのダメだしがあって、理想の運転って何だろって頭がレブアップ。一般にホントに急のつく操作はしないほうがいいものだろうかと疑問に思いながら、天野さんとあれこれ話しているうちに結論めいたものが見えてきた。

天野さんも動画でユイレーシングスクールのオーバル走行の様子を見てくれていて、けっこうなスピードで回るんですね、と驚いていた。だから、高速道路で100キロしか出したことのない人は100キロで走ることが限界ですが、130キロを経験したことのある人が100キロで走るほうが安全性は高いと思うのですよ、と付け加えておいた。そして、教習所はものすごく予防的な運転をするように指導するのですねとも。

で、ひとつの結論としてブラッシュ講習とユイレーシングスクールの両方を受講すると、より安全にクルマが運転できるのではないかと思うと伝えた。

実際ボク自身、事故を起こさないように運転しているつもりだけど、経験があるだけに多少速さとか加速度に対して鈍感になっていたことに気づいた。一般の交通社会の中での話。

けれど、ユイレーシングスクールが提唱するクルマを意のままに操るための講習と練習は絶対に必要だ。別にユイレーシングスクールでなくてもかまわないけど、速く走るための操作を教えることで、あらゆる場面で自動車を正確に操る操作方法が理解できる=場合によってはクルマが思い通りに動かなくなることを覚える、につながるのだから、具体的な操作の習得はもちろん、運転に対する意識を覚醒させるためにも必要だ。自動車教習所でやれれば一番いいのだけど。

自動車教習所は予防安全的に運転を深堀できるような講習をする。ユイレーシングスクールはどんな状況でもクルマを自身のコントロール下においておけるために積極安全的な運転を教える。どちらも交通事故が起きてほしくない、という思いは同じ。次は高齢者講習まで自動車教習所を訪れることはないかも知れないし、今回のブラッシュアップ講習の経験をどう展開すればいいかアイディアも今はないけれど、ともかく受講して良かった。

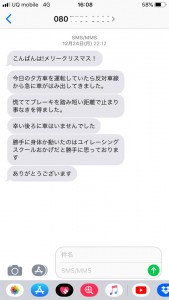

ある日

嬉しいメッセージが届いたことがあるので紹介

他にも

クルマを全損させる前に

ユイレーシングスクールにくれば良かった

などなど多数のメッセージをもらうから

スクールはやめられない

中勢自動車学校の天野さんと

天野さん ありがとうございました

教習所でイーブンスロットルを教えることになったら

声をかけて下さい

喜んでお手伝いします

<了>

今回ブラッシュアップ講習を受けた鈴鹿市の中勢自動車学校

近鉄白子駅の近くにある

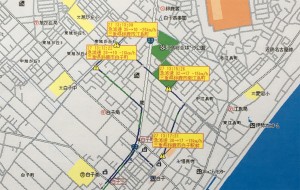

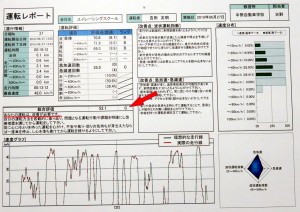

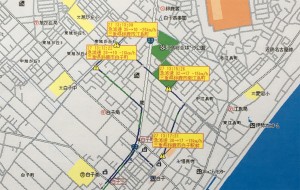

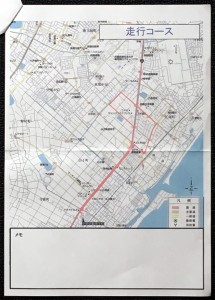

1回目の走行で赤点を4つももらってしまった。いつもそうしているように、ふだんの運転をしてみたのだが、公安委員会に指定された自動車教習所の指針だと思われる減速度を超えたブレーキングをしてしまったのだ。いわゆる急ブレーキというやつをかけてしまった。しかも4箇所で。

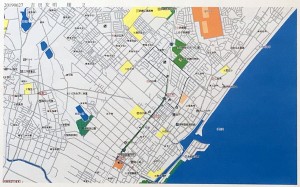

運転レポートと一緒に渡される走行したルートが記録された地図には4ヶ所の赤枠

何時何分にどこで何キロから何キロへの減速を行ったかが一目瞭然

ブラッシュアップ講習の設定では2秒間に13キロの減速をすると急ブレーキになる

これでおよそマイナス0.3Gの減速度らしいがそれを上回った!

4ヶ所のうち2つ目の一旦停止では2秒間に25キロも落としてしまった

急ブレーキを踏んだ意識は皆無だが40キロ道路をプラスマイナス数キロで走っていて

早めのスロットルオフで長~いブレーキングをしたつもりが

35キロから10キロへの減速が急だったことになる

35キロまでの減速と10キロから停止までの減速は穏やかだったことになる

実は、事前に伺って話を聞いた際、あれこれ質問したものだから窓口の水谷さんから「 どんなお仕事されているのですか 」 と聞かれたけれど、隠す必要もないのでドライビングスクールを主宰していることは伝えた。だから天野さんもご存知で、それを踏まえてあれこれと。

天野さんいわく、免許をとりたての時は運転に慎重なのに、慣れてくると車間距離をとらなくなったり急発進や急ブレーキに抵抗がなくなる傾向にあると。

自動車学校は運転を教える過程で事故を起こすのはもってのほかで、何よりも優先するのが安全だという。だから先を読んで早めに行動を起こすことが非常に大切なのだと繰り返し伝えているという。それでも慣れてくると余裕のない運転になるらしい。

ブレーキングの仕方について、初心者には何回か分けてペダルを踏むことも教えているという。当然速度を落とすまでの時間がかかるから、スロットルオフを手前にする必要がある。また流すという表現を使われたが、スロットルオフからフットブレーキで速度を落とすまでの時間を長くするように指導しているそうだ。前方の信号が変わったとか一旦停止があるとか、遠くを見て前方の確認をしていなければできないことだから、情報を収集する上でも効果的だ。

なぜ急ブレーキになってしまったのかインターバルの間に考えたら思い当たることが

誰でもやっていると思うけどボクもブレーキング中にかなり大きく踏力を変化させる

慣性力は速度が高いほど大きいのでイニシャルの減速Gを立ち上げたほうが効果的

荷重が前に移動するのを感じながら瞬間ではあるけどジワッと強く踏む

その時にボクは慣れているけど予想外の減速Gが発生したとふんだ

速度が落ちるほどに慣性力は少なくなるから踏力を抜く

結果としてクルマの姿勢がフラットになるから安定して停止できるしコーナリングもできる

そこで2回目は流す距離を長くして踏力が一定になるような踏み方をした

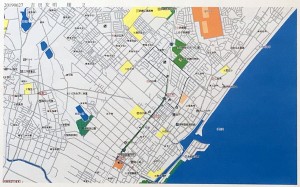

それで2回目の走行を表した地図には赤点はなし

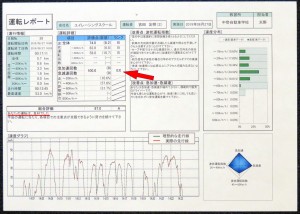

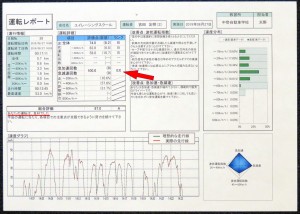

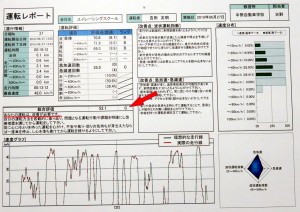

2回目の運転レポート

急加速急減速回数がともにゼロになって運転評価はEX=エクセレント

ただ必要のない無駄な加速と減速による速度変化の割合を数値化し

無用の速度変化を抑制するのが目的の波状運転指数

なめらかな運転だと指数は低いのだが

・事故を引き起こす可能性は低くなりました。

・穏やかで滑らかな運転が増えています。

に該当するようで5段階の真ん中の評価はB

なので加減速は良かったのに総合評価はAどまり

速度の維持は交通の流れや天候が関係するからねと負け惜しみを言っておこう

運転に携わる者は誰しも、それが運転手当人であっても運転手を管理する人でも運転のいろはを教える人でも、事故は起こしたくない、起きてほしくない。問題は運転する人がどういう意識でどんな運転をしているかだ。運転している人の後ろには誰も控えていてはくれない。運転している人が当事者だ。

今回ブラッシュアップ講習を受講して初めて自動車教習所のシステムに触れることができた。そこでは思っていた以上に安全への意識が高かった。天野さんと話しながら同じ運転を教える者として納得できることが多々あったし、公道を運転する人が千差万別であることを考慮すると、ありとあらゆる場面での対処を容易にするであろう予防的安全策の徹底が欠かせないのことがよくわかった。

そのあたりが運転のいろはのい、なのだと思う。YRSオーバルコースでもサーキットでも行き当たりばったりで運転する人が上手くなった例を知らない。ブレーキを我慢して奥まで突っ込んで悦に入ってる人に速い人はいない。クルマの状態を無視してスロットルを開ける人は速く走れない。運転が好きでユイレーシングスクールをうけに来る人といえども千差万別。

運転免許を持っている人全てがサーキットを走る必要など毛頭ないけれど、こと運転に関してはクルマを安全に走らせることとクルマを速く走らせることの間に思想的な共通点があると改めて確信した。そこがユイレーシングスクールの原点。どんな意識で運転するか。全てはそこから始まる。 < 続く >

ブラッシュアップ講習に興味を持ったのは、

● どうやって運転を数値化=可視化するかを知りたい

● 自動車教習所の運転に対する評価の基準を知りたい

● 自分の運転が教習所の教官にどう評価されるか知りたい から。

ユイレーシングスクールではクルマの動きを解析するのにパフォーマンスボックスというデータロガーを使っている。だから、おそらくそれに似たものを使っているのだろうと想像はできたけど、軽自動車免許も普通自動車免許も公安委員会の試験場に直接行ってとったので教習所で教わった経験がなく、公安委員会に指定された教習所が運転の良し悪しを判断するたたき台がどのあたりにあるのか知りたかった。最後に、日ごろ不特定多数にの方の運転に接している教習所の教官がボクの運転にどんな印象を持つか知りたかった。

鈴鹿市白子駅に近い中勢自動車教習所に到着

あいにくの強い雨

打ち合わせには来たことがあるけど

受講者としては初めて自動車教習所という世界の扉を開ける

建物に入って

まず目に入った数字

三重県は前年同期比でマイナスなんだ

教室には安全と書かれたパネルが

自動車教習所にとって安全がいかに大切なものか

運転する者にとって安全がいかに大切なものか

このあとわかる

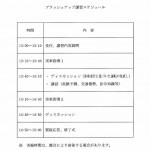

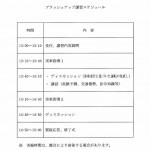

ブラッシュアップ講習は2時間のカリキュラム

講習内容の説明があって

すぐに教習車に乗って市街地の定められたコースを1周

いったんもどって計測データを元に教官からアドバイス

そのアドバイスを元に操作を修正しながら2回目の走行

再度データを見ながら教官とディスカッション

とい流れ

中勢自動車学校を出て23号線を北上

途中住宅地へ入り

次いで商店街を抜け

23号線を南下して戻るルート

初めて走る道だけど

特別なことをやっては正確なデータがとれないから

1回目はいつも通りふだんやっている運転をすることにする

ブラッシュアップ講習で使われているECO-SAM

GPSを利用して1秒毎に

・位置情報/時間情報

・速度情報

・速度=最高速度・速度の分布

・走行軌跡=最高速度・速度の分布

・速度変化=急加減速・波状運転指数

を記録し専用ソフトでグラフとして出力

1回目の走行が終わり教室で待っていると、この日担当してくれた教習主任の天野さんがグラフを持って来て「 こんな感じですね 」。数字やグラフがならんでいるけど、その中に総合評価の項目があって、

えっ ! 。

評価は4段階で示されるのだけど

なんと1番下のC

コンスタントに走れているか

制限速度を守っているか

などが数値化されているのだが

致命的なのは急減速が4回もあったこと

つまり設定してある減速度を超えると減点

確かにルートを走っていて4回ビープ音が聞こえた

自分としてはいつものようにスロットルを早めに離して早めにブレーキペダルに足を移し(今回の教習車はATだったけど慣れていないクルマだったから右足ブレーキにした)、いつものように踏み込んでいったのだが、交差点や一旦停止で止まる時に、一般的に好ましいと思われる減速Gを上回ってしまっていたようだ。

ステアリングワークはブレがなくて修正もなくすばらしい、と天野さんに褒められはしたけど、『 あなたの運転は改善が必要です 』とあって、ちょっと悔しい1回目の走行となった。 < 続く >