第637回 安全運転練習

Kさんは2009年4月のYRSオーバルスクールFSWにロードスターに乗って初めてやってきた。その後、YRSオーバルレースFSWにも参加してくれるようになったけど、乗ってきたクルマはジネッタG4、ポルシェケイマン、ポルシェGT3、ドリフト用のS15シルビアなど多種彩々。そして参加してくれた回数はなんと81回! クルマの運転を謳歌しまくり。ところが2018年12月のYRSオーバルレースFSWを最後にバッタリと顔を見せなくなった。どうしたのかな、仕事が忙しくなったのかな、と思うことも度々。

ところがつい先だって突然電話。「今度のオーバルスクール行きま~す。ふたり連れて行きますから」と。

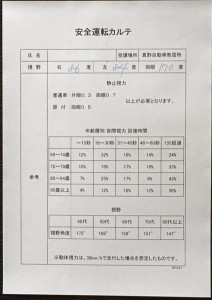

当日10数年前と同じ黄色いロードスターでやってきたKさんは、バイクにはまってしまってしまって四ツ輪との距離ができてしまったと自ら告白。で、この日は安全運転講習の名目で社員2名に練習をさせたいので付き添いとのこと。

小さなオーバル、大きなオーバルとKさんは昔取った杵柄とばかりに破綻を微塵も感じさせない走りでお手本を示す。クルマがわかっている人の走り。むしろバイクに浮気していた分、力が抜けて走りが洗練されたような。バイクに走った意味があったのかも知れない。

肝心の安全運転講習はと言うと、社員のSさんは以前にも参加してくれたけどNさんはユイレーシングスクールが初めてというより速く走ることも初めて。同乗走行で見てもらった走りが再現できずに悩んでいるのが見て取れる。

Kさんによれば社用車は年間7万キロも走るらしいから、ボクは日常の運転に役立つアドバイスを混ぜながら、Kさんはロードスターの助手席に乗せたり社用車の助手席にもぐりこんでアドバイスをしたり、無意識のうちに安全にクルマを動かせるようになってもらいたいと願いつつ。

で、ブレーキングの際のトランジションがよくわからない、あれだけ急に速度が落ちるのはボクがブレーキを蹴とばしていない訳がないと主張するSさん。そう言われても、誤解を解くために足の柔らかいADバンで再度同乗走行。『荷重が後でしょ、後、後ぉ。背中でしょ、さぁ追い越した。前に行って~戻ったぁ。引きずって引きずってぇ、横、横、横ぉ』なんてやったら「あぁ、そういうことでしたか」。『ね、蹴とばしてなんかいないでしょ』。

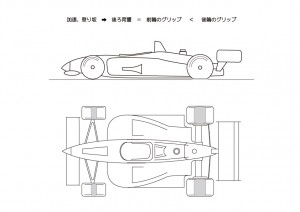

それならばとADバンに4人乗車で荷重移動の体感とトランジッションの作り方の説明を参加者全員に。効果てきめん。その後の走りを見た限りではブレーキを蹴とばす人はいなくなったしターンインの姿勢が良くなった。だから、もっと高い速度からターンインが可能になる。好循環。

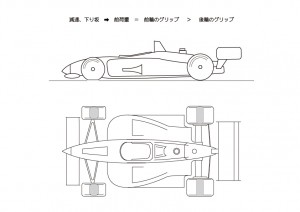

結局Sさんだけでなく、同乗走行でブレーキを蹴とばしていると思った人は、ボクがトランジッションをとりすぎるぐらいにとってフロントタイヤに荷重がかかるのを待ってから、短い時間に雑巾を絞るように踏力を増やすことでさらにフロントタイヤのグリップを増やすから、制動力がまんま路面に伝わり大きな減速Gが瞬間的に立ち上がる。その一連の流れを蹴とばしていると勘違いしていたようだ。実際は、スロットルオフからブレーキペダルを踏みこむまでの間は誰よりも長いはずなのに。

大きな減速Gを発生させることができるということは短い距離で速度を落とせることと同義。だからそれができれば、ブレーキング区間の手前の方で必要な減速ができるから、残りで踏力を抜いてフロントタイヤの荷重を減らし、次に行うだろうコーナリングに備えることができる。スレッショルドブレーキングができればクルマに余力を与えることができる。

ADバンはすごく教育的なクルマでした

CVTでも速い

4人乗車のほうが安定していたのには驚いた

SさんとNさんが周回を続けます

Kさんにたまにはクルマにも乗ってほしいぞ、また遊びにきてほしいぞとたきつけるために懐かしいKさんの写真を。

2010年11月20日

YRSオーバルレース入門クラスを走るKさんのジネッタG4

2011年5月28日

1回だけ開催したP15でのYRSオーバルレースを走るKさんのロードスター

2013年3月10日

YRSツーデースクールFSW

ダブルコーンスラロームを走るKさんのGT3

ユイレーシングスクールを

社員の安全運転講習に使ってくれるなんて嬉しい限り

Kさん また遊びに来て下さいね