リバーサイドレースウエイのターン7は面白かった

というわけで、FIAルールとその延長であるASNに縛られないアメリカのレースは実にバラエティに富む。その上スポーツ好きな国民性がなせるのか、頂点のレースから底辺のレースまでレースの仕組みがよく考えられている。要するに、トップカテゴリーはこれでもか、これでもかと見せることに最大限の努力が払われ、グラスルーツモータースポーツはどうすれば参加者が楽しめるかを最優先にレース規則や車両規則が工夫されている。

ストックカーレースやドラッグレースやダートトラックレース等、日本ではなじみのないアメリカのモータースポーツだが知れば知るほど面白い。スポーツとして確立しているのがすばらしい。けど、面白さを語りだすとそれだけで今年のブログを独占してししまいそうなので(笑)、SCCA Club Racingに限って(も長くなりそうだけれど)話を進めるのでお付き合いいただきたい。

ウイロースプリングスレースウエイ

CSCCリージョンには今はなきリバーサイド(西海岸のモータースポーツの聖地でF1が開催されたこともある)を初め、縦のブラインドコーナーがあるウイロースプリングスやドラッグストリップとそのリターンロードを使ったカールスバッド、大回りするとラップタイムが落ちるぐらい広い飛行場の跡地を利用したホルタビルがあった。

ランオフに招待されるには南太平洋デビジョンシリーズで上位にランクされる必要があったから、年間3レースまで参加が許されるよそのリージョンのナショナルレースにも参加した。今はネーミングライツで呼ばれているサンフランシスコリージョンのシアーズポイントやコークスクリューで有名なラグナセカ。アリゾナリージョンに属しNASCARストックカーレースが行なわれる1周1マイルのトライオーバルとインフィールドを組み合わせたフェニックスや、砂漠の真ん中で砂だらけのラスベガスにも行った。ランオフではロードアトランタも走ったから、いろいろなコースを体験した。

シアーズポイントレースウエイ

どこも特徴のあるコースで走るのが楽しかった。なにしろコーナーのアウト側に沿ってガードレールがあったり、コースを外れると30センチ近い段差があったり、5速全開からターンインするコーナーがあったり、5速全開のダブルS字コーナーがあったり、とにかくドライバーに「できるならやってみな!」というコースばかり。これは日本にいては経験できない。

ウイロースプリングスレースウエイのプリグリッド

あるレースのドライバーズミーティングで、その日デビューするドライバーが「コースとエスケープゾーンの段差が危険だ」と訴えた。するとチーフスチュワードが「危なくないように走ればすむことだ。そもそもモータースポーツ自体が危険をはらんでいるのだから、自分で判断すればすむことだ」と返した。こういうのが好きだ。

GT5クラスのミニ

GT4クラスのセントラ(サニー)

昔、トヨタと日産がしのぎをけずっていたTS1300レース(特殊ツーリングカーレース)のつばぜり合いを見て、自分もあの中に混ざりたいと思っていたから迷わずにGTカテゴリーを選んだのだが、SCCAのメンバーになってみると他にも面白そうなカテゴリーがたくさんあった。

ショールームストックという文字通りディーラーのショールームにおいてあるクルマで参加するカテゴリーがある。サーキットを走るからと言ってブレーキパッドを交換してもいけない。しかし安全のために6点式ロールケージと運転席のサイドウインドにつけるセーフティネットと6点式のシートベルトに消火器の装着が義務付け。ボクも参加したことがあるが、ノーマルのサスペンションとブレーキパッドで5速全開のコーナーを抜ける。ボクが走っていた頃はシートの交換さえできなかったのに、だ。あれは楽しかった。なにしろ頼れるのは自分の判断だけ。行くか行かないかも自分で決める。こういうのが好きだ。

サイドバー付きのロールケージだから乗り降りが大変といえば大変だが、それさえ我慢すれば日常の足に使えるし1台のクルマの価値が大いに上がる。

ミアータ(ロードスター)が増殖して始まったSM(スペックミアータ)クラス

そのショールームストック。当事は販売年から5年しかレースに出ることができなかった。古いクルマを追い出そうというのではなく代替を促すための措置だ。

SCCAのレースに賞金はなく、ドライバーが手にすることのできるごほうびはクルマやタイヤ、プラグやオイルメーカーが用意しているコンティンジェンシーマネーだけ。そのメーカーの商品を使い指定のデカールを貼り入賞すれば、公式結果のコピーを送ると小切手が送られてくる。トヨタや日産も1位300ドルなんて額だったから、勝てばタイヤ代ぐらいになった。メーカーとしても自社製品が入賞しなければ懐が痛まないわけで(その代わりプライドが痛いかな?)、まさにウィンウィンシチュエーション。

そんなこともあり、ショールームストックは現行販売車である必要があった。

ショールームストックとGTカテゴリーの間にITカテゴリーがあった。インプルーブドツーリングと呼ぶこのカテゴリーはエンジンにこそ手を入れてはいけないが、サスペンションの交換や改造、そして何よりマフラーを改造することができた。タイヤノイズしか聞こえないショールームストックのレースを見て、「音がうるさいほうがいいな」と思った人や「やっぱり足は硬いほうがいいね」という人が主に参加していた。

安全規定を満たしていながら認定期間の過ぎたショールームストックを購入すれば、サスペンションにお金をかけるだけでITカテゴリーの車両になる。期限切れのショールームストックを手放したら新しいショールームストックを手にすればいいから、ガレージが1台分しかない人は助かるし、レースに使ったクルマのライフも伸びるし、レースを続ける人の数も増える。これまたウィンウィン。こういうのが好きだ。

ITクラスのシビックとCRX

KP61で参加していたGTカテゴリーの改造範囲は日本のTSの比ではない。どちらかと言うと昔のFIAグループ5に近くチューブフレームが許されているしオリジナルの形式であればサスペンションの改造も無制限。だから運転席がBピラーより後ろというオバケも走る。

実際、83年のランオフでは自分より上位の5台と後ろの2台はチューブフレームカーだった。最低地上高が『タイヤが2本パンクした時に車体のどこも地面に接しないこと』と決められているだけだから、みんな地べたに張り付いているようにコーナリングしていた。金銭的な理由でチューブフレームカーを手にすることはできなかったが、そういうのが好きだ。

上の3つがいわゆる『箱』をベースとしたカテゴリーだが、それぞれがパフォーマンスポテンシャルでクラス分けされているから、それだけで12のクラスがあった。

1万ドルで買えるレーシングカーとして始まったスペックレーサー。ルノーのエンジンを積んでいた。

その他にツーシーターがベースになるプロダクションカテゴリーが7クラス。2座席スポーツレーシングが4クラス。フォーミュラカーが4クラスあったから、どのレースに出るか迷うほど参加者側に選択権がある。

手前がフォーミュラアトランティックで向こうがCスポーツレーシング

プロダクションカテゴリーの一番下のGPクラスには1960年製のヒーレースプライトなんかが走っていた。どうしてもこのクルマで参加したいと思ったらSCCAに認定してもらうようにユーザーが働きかければいい。FIA-ASNルールのように自動車メーカーがホモロゲーションを申請した車両でなければレースに出られないことはない。意思と情熱さえあれば個人がレース主催者を動かせる。こういうのが好きだ。

GPのヒーレースプライトがヘアピンを立ち上がる

EPのミアータ(ロードスター)

EPのミアータ(ロードスター)

EPのMGB

SCCAの逸話はまだまだ終わらないが、長くなるので最後にひとつ。

オーバルレースは初めて開催された1896年からローリングスタートを採用しているが、FIA-ASN傘下のロードレースはスタンディングスタートが一般的。しかしSCCAのクラブレースはローリングスタートだ。

ある日その理由を聞くと、「スタンディングスタートでは誰かがエンストする可能性がある。安全に配慮すると同時に駆動系に負担をかけないためにローリングスタートを採用している」と言う。つまり、スタートの良し悪しが結果につながらないように、そして高価な強化クラッチをおごってスタートで出し抜こうとする人とノーマルのクラッチでレースを続けている人とで差がつかないようにするためだ。こういうのが好きだ。

ウイロースプリングスのSCCAナショナルでトップを走った

CSCCのニュースレターはずいぶん褒めてくれたものだ

話は飛ぶが、だから、ユイレーシングスクールで卒業生を対象にスクールレースを始めた時、スプリントレースには迷わずローリングスタートを採用した。(耐久レースはドライバー自身がクルマに駆け寄るオリジナルのルマン式スタートにした)

そのスクールレース。筑波サーキットのコース1000とか富士スピードウエイのショートコースで開催した。なぜそうしたかと言うと、参加者の金銭的負担を減らす目的もあったが、なにより短いコースで周回数が多ければそれだけドライビングミスの可能性が高くなるからだ。ドライバーがクルマに頼らずに自分との戦いに負けないコツを学ぶことができる。

そのスクールレース。参加資格はユイレーシングスクールを受講することだけ。ライセンスもいらなければ組織の会員になる必要もない、日本のASNであるJAFに公認されたレースではない。だから、どうしても開催したかった。なにしろ、90年代終わり頃まで日本のASNは非公認レースの開催を認めてなかったのだから。

自動車産業の発展とクルマ社会の成熟がモータースポーツと密接に関係していることは歴史が証明している。日本のクルマ文化を芳醇なものにするためにはその当事者たる『モータースポーツを経験したことのある人』の数を増やすことだ。その分母が大きければ大きいほどクルマがクルマとして使われる環境が整う。

それが可能かどうかは問題ではない。ユイレーシングスクールはその一翼を担いたい、そう思っている。

※ SCCAランオフに参加した時の私的小説

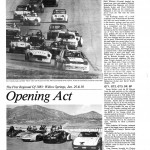

アメリカから届いた雑誌

アメリカから届いた雑誌

1982年12月。KP61でGT5のレースを始めた。そのKP61はふたりのオーナーの手を経てGreg Hotzの手に渡ったのが2004年。GregはフェイスブックにKP61のことを書いたのを見つけ、KP61が紹介されたアメリカの雑誌、グラスルーツモータースポーツを送ってくれた。今は2014年。GregはまだそのKP61でレースを続けている。あれから32年。ホモロゲーションが切れるとレースに参加できないFIA-ASNのレースでは考えられないライフスパンだ。

SCCA Club Racing 終わり