第214回 たまさか

我が家に棲むホットハッチ3台。ルーテシアⅢRSを2010年に手に入れてから現行フィットRSが来て来月で1回目の車検。その後にルーテシアⅣRSが来たのだが、フィットRSが来たあたりからなんか、ずっともやもやすることがあった。

今になって思えばたわいもないことなのだが、毎日のように目にしていながら、実は何も見ていなかったのだな、という少し憂鬱な話。3台並べて撮ったこともあるというのに、何を見ていたのだ、という。

なんか似ているなという気はいつもしていたのだけれど、その瞬間に大切じゃないことに対しては意識が薄いもんだ。記憶力の問題だとはもちろん思いたくないし。

『少なくとも73歳まではスクールを続けろよ!』 ってことなのかね。

第213回 満17歳

12月の第1週。土曜日にYRSオーバルレース最終戦。日曜日に今年2回目のポルシェクラブ千葉の安全運転練習会を開催した。幸い好天に恵まれた2日間。これで今年のユイレーシングスクールの日程は全て終了。

大津に帰ってから集計してみると、2016年には延べ500名ちょうどの方が参加してくれた。そして1999年暮に産声を上げたユイレーシングスクールは満17歳になった。

参加していただいた多くの方とユイレーシングスクールを応援してくれているルノー・ジャパンに心からお礼を申し上げます。

◎ YRSオーバルレースFSW

おむすび形のYRSトライオーバルを走ります

ポルシェクラブ千葉に依頼されて始めた安全運転練習会も10年目

◎ PCCH安全運転練習会

ロードコースを模したYRSストリートを走ります

◎

第211回 Weekend journey

第208回 ユイレーシングスクールを受講された方のレポート

Iさんから先日受講したYRSオーバルスクールの体験記を掲載したと連絡があった。めったにないことなので、よそのメーカー系のサイトだけど紹介したい。

ユイレーシングスクールは運転が好きな人はどなたでも、どんなクルマでも大歓迎です。

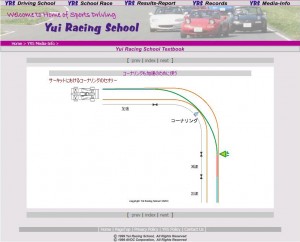

第207回 恵みの雨

晴れ男を自認していたのだけれど、今年は降られることが多かった。特に10月は。

もっとも、ユイレーシングスクールが目指す『上手い運転』は、根底にある『どんな状況でもクルマの性能を引き出せる運転』 がはずせないわけで、ウエット路面での練習は大いに歓迎すべきもの。散水車をレンタルする必要もないし。準備と後片付けはつらいけどね。

雨が降ると参加者に「今日はラッキーですね」、「今日はお日柄もよく」といつも言うものだから、常連はもちろん初めて受講する人もウエット路面に対する抵抗感は少ない。せっかく練習するのだから、操作が正しいかどうかはっきり結果の出る雨は願ったりかなったりではないか。

たまに、雨だと滑るとかたくなに思い込んでいてうかぬ顔をしている人がいるけど、雨だから滑るのではなくて、厳密に言えばクルマは絶えず滑りながら動いているものであって、雨だとドライ路面に比べて滑り方が違うだけだ、滑る量が増えて滑る速度が速くなるだけだ、と説明する。

滑る表現すると違和感を感じるかも知れないけれど、実際問題クルマは路面に張り付いて走っているわけではない。タイヤは路面に対して常にズレながら、つまり実際はごくわずかにこすれながらクルマを動かしている。でなければ、走行距離を刻んだタイヤが減るわけがないではないか。タイヤが路面とこすれるからグリップが生まれる。消しゴムのように。

だから、タイヤが路面とズレる状態を滑ると解釈すればいい。『滑りにくいはずのドライ路面』でも、ズレすぎないようにムズムズしていたフロントタイヤが堰を切ったように滑り出せばアンダーステアになって曲がらないし、遠心力を必死になってこらえていたリアタイヤがズレすぎて突然大きく滑ればスピンもする。

クルマ側から見ると、アンダーステアもオーバーステアもなんらかの操作をした結果であって、運転しているクルマが自然にそうなった、ということはありえない。

結局、『そうなりやすいウエット路面』が敬遠され、あるいは雨イコール滑りやすいと思い込まれているのだろうけど、実際は極端に操縦性が変化するわけではない。クルマの限界というものは我々が考えるところよりずっと上にある。

クルマの性能はそれまでと同じなのだけど、タイヤが接している路面のほうの摩擦係数が小さくなるので、タイヤが路面をつかむ力は低くなるし限界を超えた時の挙動も唐突になるのは事実ではある。だけど、短絡的に雨は危ないと決めつけて消極的になり、ウエット路面での操作を積極的に学ぼうとしない人が多いのはドライビングスクール主宰者としては残念だ。

結論を言えば、タイヤがグリップを損なわないように走れば雨でもドライの時に近い走りができるし、そういう操作ができることが安全につながり、サーキットでは速さを生む。そして、そういう操作は練習すれば誰にでもできるものだ。

考えればわかる。アンダーステアもオーバーステアも前輪か後輪の2本しか滑ってないではないか。クルマは自分の重さやとてつもなく大きな慣性力を4本のタイヤで支えながら走っているのに、『運転手の手違い』で前か後ろの1本だけ、あるいは2本に負担を集中させることになればタイヤが悲鳴を上げるのは当然だろう。そんな操作をすればドライ路面でも何かが起きる可能性があるのだから、ウエット路面なら目も当てられたものじゃない。

では、どうすればウエット路面を克服することができるか?

タイヤが滑るのであれば4本が滑るような操作をすればいい。エネルギーが同じだと仮定すれば、2本だとこらえられない場面でも4本ならこらえられる可能性が高まる。2本だと滑る速さも速く、滑る量も大きくクルマがバランスを崩すかも知れないけれど、4本なら滑らないかも知れない。例え滑っても、それは穏やかなはずだから、大事には至らない場合が多いはずだ。ひょっとすると、滑ったこと自体気がつかないかも知れない。

だから、4本のタイヤをキチンと使ってあげるのが運転の基本だ。

そんな、タイヤ4本を使った走り方を身につけるお手伝いをするのがユイレーシングスクールのカリキュラム。

そういう走り方をイメージすることができて、実行する意思があれば、ウエット路面ほど楽しくて効果的な練習環境はない。

だから雨が降りそうな時こそ、ユイレーシングスクールに参加することをお勧めしたい。

◎ 翌日のYRSオーバルスクールも雨 雨なら雨でそれなりに

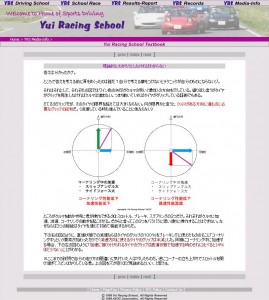

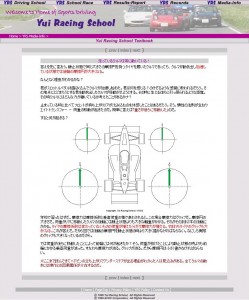

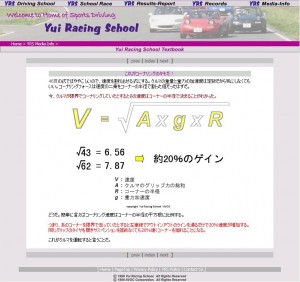

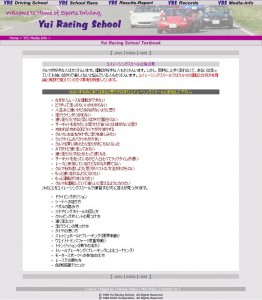

第200回 ユイレーシングスクール教科書

8月最後のスクール、YRSドライビングワークアウトの参加者は6名だけ。昨年に比べると全般的に減っているが、それでも今年に入ってからの受講者は323名にのぼる。で、今年12月にユイレーシングスクール17年目が終われば延べ1万5千人あまりの方に運転の楽しさ、面白さをお伝えしたことになる。

ここ数年、初めてユイレーシングスクールを受講してくれる人が増えているのが大きな励みだが、数あるドライビングスクールの中でユイレーシングスクールを選んだ理由を聞いてみると、「教科書を読んで納得がいった」とか「教科書から方針が読み取れた」とか、ユイレーシングスクールの教科書が直接間接の動機付けになっているようだ。

なんでも合理的にモノが運ぶアメリカから日本に来てドライビングスクールを始めるにあたって、どの道、屋内制手工業的なスクールになるはずだったから、ユイレーシングスクールの主張をはっきりさせるために教科書を作って公開した。

84頁にわたるそれは、それまでの経験から、道具というクルマを動かす時のルールのようなものを自分で再確認するように作ったものだ。

遠方の人は教科書を呼んでユイレーシングスクールのCDを買って運転が上手くなったとメールをくれた。全頁をプリントアウトしてスクールの合間に読んでいた人がいた。実際のスクールを受けると教科書に書いてあったことが理解できたと喜んでくれた人がいた。

そんなユイレーシングスクールの教科書。もっとたくさんの人に読んでもらえると嬉しいと思い、ブログ200回目のテーマにした。

はっきり言って、時間のある時にでも読んで損はないと思います。そして知識と実技のギャップを埋めるのが練習です。教科書の内容を理解しやすいカリキュラムを用意しているユイレーシングスクールにも遊びに来て下さい。

第193回 参加者募集中、です

6月のYRSドライビングワークショップで記念撮影

スクールが終われば笑顔、笑顔、笑顔

嬉しいことに、去年あたりからユイレーシングスクールに初めて参加してくださる方が増えてきた。

過去10数年。90%ぐらいの率で圧倒的にリピーターが多かった。リピーターがいけないというのではもちろんないのだけど、ユイレーシングスクールで運転に目覚めてくれる人がもっと多いといいな、と思っていたのも事実。

6月に開催したYRSドライビングワークショップには18名の参加があったが、うち8名の方が初めてユイレーシングスクールに参加してくれた。今週末のYRSオーバルスクールも14名の申込みがあって、うち4名が初参加だ。

参加された方がどんな動機でユイレーシングスクールを選ばれたか機会あるごとにお聞きして活動の参考にしているのだけれど、YRSドライビングワークショップに参加された方の回答を紹介したい。

【設問】

1:どこでユイレーシングスクールのことをお知りになりましたか?

2:数あるドライビングスクールの中でユイレーシングスクールに参加された理由をお聞かせ下さい。

3:ユイレーシングスクールのカリキュラムはお役に立ちましたか?

4:ユイレーシングスクールに対するご感想、ご意見をお聞かせ下さい。

【回答】

Aさん 33歳 男性 ロードスター

1:「ドライビングスクール」「サーキット」などのキーワードでGoogle検索しました。

2:レッスン項目と目的がしっかり記載されていて、いずれも腑に落ちる内容だったからです。

3:役に立ったと思います。レッスン帰路の交差点や高速道路から、タイヤのどこに荷重がかかっているのか意識するようになりました。

4:期待以上に楽しい一日で、また参加したいのですが、富士はちょっと遠いです・・・。ぜひ名古屋周辺でも開催してください(鈴鹿サーキットや、三河にも小さいサーキットたくさんありますので)。

Bさん 男性 フィット

1:インターネットです。

2:HPに公開されている教科書を読み、購入したCDを聴いた結果、基本からしっかり習いたいと思ったからです。

3:大変役にったったと、これから実感できる気がします。

4:一度では足りないので、できればまた参加したい。よろしくお願いします。

Cさん 男性 BMW650

1:Website。トヨタなど他もありましたが、拘りが感じられユイにしました。

2:1に記載

3:とっても役に立ちました。コーナリングの挙動がよく理解できました

4:また参加します!

Dさん 女性 トヨタオーリス

1:知人の方からすすめていただきました。

2:レースに参加されている知人の方に教えていただいたので。

3:およそのレベルごとに反復練習でき、程よい走行時間と休憩時間があり良いと思います。インストラクターの方がしっかり見ていらっしゃるのでたくさん直していただきました。また、理論的な説明が納得できます。

4:受講料はけして安くはないのでしっかり吸収しようと意識してがんばれます。また参加したいのでよろしくお願いいたします。

Fさん 男性 ポルシェ911

1:Googleでレーシングスクールを

2:場所と日程がぴったりだったので

3:考えるヒントになった

4:考えて試して感じる、と言う点では良かったけど、ちょっと忙しく感じたのでもう少し人数が少ないと良いかな?慣れると良いのかもしれないが初参加では出来ないことが多くて難しく感じた。楽しかったです。また参加したいですね。

理にかなった運転を身につけるために、あなたもユイレーシングスクールに参加してみませんか?

第192回 レースで腕を磨く

ユイレーシングスクールは卒業生を対象にレースを開催している。レースと言ってもライセンスも要らないし、ふだん乗っているクルマで参加できるし、観客もいないから、日本で一般に認識されている自動車レースとは少しばかり趣きが違うかも知れない。

しかし、『クルマを道具として用い、速さを勝敗の要因とする競技』という自動車レースの定義からすれば、れっきとしたレースだ。しかも知っている人は知っているけど、YRSスクールレースの常連はレベルが高くしぶとい。

なので、手軽に参加できる割に敷居が高いのだろうか、新規の参加者がなかなか増えない。そこで、6月と7月にレースデビューキャンペーンをやることにして、初めてYRSオーバルレースに参加する人には参加費大幅割引の特典を用意した。

で、6月のレースには4名のYRS卒業生がレースデビューを果たした。ユイレーシングスクールはレースに出ることもドライビングテクニックの向上に役立ちます、といつも言っているけれど、実際に初めてレースに参加した当人がどう思っているか、感想文を読んでもらったほうが手っ取り早い。今回は2名の方が送ってくれた。

・Mさん 51歳 VWポロ

今回、YRSオーバルレースを大変楽しませて頂きました。オーバルレースと言えばインディ500とかありますが、今まで全く興味なかったんですよ。それよりルマンとかニュル耐久レースの方が本物のレースと思っていました。がしかし、目から鱗でした。やはり食べず嫌いではダメですね。以下、私の感想です。

‐ まず、今回初めて参加の人達に、参加費用含めてハードルを下げて頂いたので気軽に参加できました。他の初めて参加者の方たちも同様のコメントされてました。従いまして、間口を広げるために継続されてはいかがでしょうか。

‐ いつも前後左右に車がいるため、常に360度注意を払いながらドライブをするよいレッスンになりました。

‐ 他の車がいつも近くにいるので相手との駆け引きみたいな状況が生まれて、考えてドライブする癖をつけるよいレッスンだと思いました。

‐ 相手が差し迫るとミスしがちですが、レースでもメンタルを冷静にする必要がありますね。勉強になります。

‐ サーキットの走行枠で走るのと違い、相手がいるので時にドライブのセオリーを無視した状況下に陥ることもままありましたが(コーナーで鼻先を先に入れたいがために突っ込み過ぎるとか)それも含めてレースなのかなと面白かったです。

‐ 車の性能差を気にせずレースが出来る安心感がありました。

‐ アイドルタイムが少なく多くのセットを周回出来るので、費用対効果大と感じました。(普通の走行会やレースだと20-30分2本とかで費用も高い)

‐ やはりFMラジオを通じてリアルタイムにアドバイスを頂けるのがためになります。(後でこうでしたよと言われても、もう忘れている場合がほとんど)

‐ みなさん、レースとはいえマナーが大変良いと感じました。私が参加する走行会では赤旗や、強引なせめぎあいなど気分を悪くするケースが多いのですが、それが無さそうですね。サーキットでのレースになれば変わってしまうのかもしれませんが。

‐ 都合が合えば、また参加したいと思います。

‐ オーバルのみならず、FSWのショートコースや筑波1000あたりでも開催して頂ければいつか参加したいです。

・Oさん 50歳 NDロードスター

先日のオーバルレースではお世話になりました。

1日中、自分的にはかなりの距離を走ることができ、昔に比べてクルマを制御するレベルは格段に上がったのではと認識しています。やはり、たくさん走れるのがユイレーシングスクールおよびレースの良い点かと思います。同じ動作の繰り返しで単調な部分はありますが、自身のスキルが低いこともあり、毎周違う状況が出てくるのでそれを克服し再現性を高める意識が出てくること、1周毎に失敗・トライと修正・改善を短時間のうちに繰り返しできること、クルマの限界部分の思わぬ挙動を余裕をもって対処しスキルが習得できること、がオーバルのメリットかと考えます。

一方で、こちらから取りにいかなければいけない部分かもしれませんが、自分が客観的に見てどのくらいのポジション・スキルにいるのかが可視化できればいいなとも思いました。参加しているクルマは同じ車種でも中身はそれぞれで、どのくらいが自分のベンチマーク・ターゲットなのかが容易に意識できるといいなとも感じました。

それから個人的な悩みですが、このままノーマルで走り続けるのがいいのか、少しはクルマに手を入れたほうがいのかよくわからないところです。自分の運転スキルを上げていくことが目的なので、経済的にあまり余裕が無い中、いじることより走ることにお金をかけた方がいいと思っていること、クルマをいじると自分のレベルアップなのかクルマのレベルアップなのかわからなくなること、からしばらくはノーマルのままで走っていこうと考えていますが、それでいいのかどうか正直よくわからないところです。

7月のレースもできれば参加したいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

7月のYRSオーバルレースもキャンペーン中です。YRSオーバルスクールを受講したことのある方はぜひ遊びに来て下さい。