Tさんはユイレーシングスクール初参加。申込みフォームのコメント欄には「下手の横好きで場数ばかりは増えていますが、やはり何かしら、充分な時間の下でご指導頂く機会が必要ではないかと思っていました。YRSを知ってはいましたが2daysしかないと思い込んでいました。日曜開催の1日コース?がある事を知り申し込んだ次第です」とあった。1日中走り回った後でいつものように感想文をお願いしたのだけれど、月曜日の夜中に早くも届いていた。Tさんありがとうございました。

Tさんと愛車

ルーテシアRSというクルマに出会い、サーキット通いを始めて3年半。方々走り回ってマイレージだけはいっちょ前にあるものの、同じクルマの速い方々の背中も拝めない状態が続いていました。同じサーキットを走る度に少しずつベスト更新は出来るものの、それは技量向上ではなく場数のせい。自分なりに色々考えて試すも、もっと根幹の部分が出来ていない・間違っているのでは?という思いを、2年位抱え続けていました。

いっちょ前なマイレージのおかげで多くの方々と出会い、その場でアドバイスを受ける中で複数の方から教えて頂いたのがユイレーシングスクールでした。但し、勧められたのは2dayスクール。当時住んでいた場所からFSWまでは、片道約1,100km。調べた限りでは平日開催という事もあり、二の足を踏んでいました。

ところが先日、「1日スクールもある」と、お勧め陣営から紹介されました。日曜開催、そして転勤のおかげで片道距離が3分の1程度になった事もあり、迷わず申し込みました。

お勧め陣営が口を揃えて仰るのが「とにかく怒られる」。申し込みました、行ってきますと伝えると「いっぱい怒られてきなさい」。恐怖とは思いませんが、一体何が執り行われるんだろ?と、若干の不安を抱えてFSWに向かいました。

「とにかく走らされる」と聞いていたものの、1時間程度の座学からスタート。先ずは理論から、と解釈していましたが、その解説に割く時間は僅か。これから行う実地の説明が主、と感じました。しかしその短い時間でも、理論への理解があれば実施もスムーズに行えたと思います。実際、理解が足らずに、私はこの後戸惑う事になります。

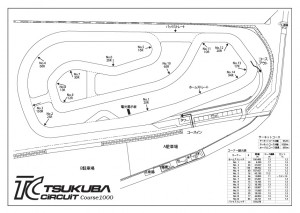

この1dayオーバルスクールのキーワードは、イーブンスロットルとトレイルブレーキング。この2つを習得し、速く且つ安定したコーナリングを実践出来る様になる事を目指します。午前中は短いオーバル、午後からは長いオーバルを使用。それぞれ1周約260m、約400mです。

参加者各人への指示やアドバイスは、FMラジオを使ってリアルタイムに行われます。指定された周波数に合わせ、マイクテストで受信状態を確認されますが、無音。何度、どう確認しても周波数は合っています。他の参加者の皆さんも同じ様子でしたが、発信局、つまりマイク側の電源を入れ忘れていたというオチ。これで拍子抜けしたと言うか、怒られる事への不安はスッと消えました。

当初案内された参加者数は8名。しかし蓋を開けてみると16名との事。初参加は私を含めて4名。このメンバーを4グループに分け、交代しながら4台ずつでオーバルを占有しての進行です。1回の走行は4分目安だったかな?

先ずはイーブンスロットル。指示された一定の速度且つインベタで周回するのですが、ブレーキは使いません。座学の理解が乏しかった私には、それでどうやって定速旋回するのか・出来るのかが解りません。

初参加だからなのか、或いはそこを見透かされたのか、私を助手席に乗せ、私のクルマで先生によるデモランからスタート。運転しながら説明・解説を頂戴しつつ、最終的には60km/hでの定速巡航となりましたが、目と身体に入力される情報への対応で精一杯。折角の説明も上の空でデモラン終了。唯々思うのは、こういう事が可能なクルマなのよね、という事です。そこまでを引き出せていない事を、改めて自覚させられました。

いざ実践。先程の説明・解説を思い出しつつ、つたない知識と理論をも投入し、どうすればアレに近づけるかを考えてみるも、答えは出ず。となると実践あるのみです。そう、ひたすら実践。その為のスクールです。

見よう見まねの”元”を体感出来た事は、大きなアドバンテージとなりました。バラバラだったラインや車速も徐々に収束し、滑らかさは大きく劣りますが、60km/h弱での定速巡航へと辿り着きました。高い速度でのコーナリングへのアプローチ、という第一段階を習得出来た、のか?

トレイルブレーキングへと移行。車速制限はありません。可能な限り速く周回する、それが目標です。そしてこちらもインベタ走行です。

大雑把に言えば、ブレーキを引き摺ってのコーナー進入、からの加速の練習です。しかしここでも戸惑います。ブレーキを引き摺るなんて、考えた事も実践した事も無いからです。自分には不要、とすら考えていました。加えて、短距離・短時間で強く制動させて充分に減速してコーナーへ進入し、速くコーナー脱出への加速へ移行したいという、自分のクセというか思想というか、も絡んできます。ここまで引き摺りなさい、と指定されたそのポイントよりも手前で、私は既にアクセルを開け始めていたので、尚更混乱します。

習慣と考えの固執は恐ろしいもので、もうどうやって組み立てればいいのか解りません。ブレーキを引き摺る=アクセルオフです。普段とは真逆の操作をやれ、と言われても。引き摺る≠減速よね?どこまでを「減速」とすればいいの?え?え?という状態で走行開始。

結局、普段どおりにガツンとブレーキング。十分に車速が落ちたこの状態から、アクセルを踏まない?何となくブレーキを引き摺るも、今の状態からはその意味を見出だせず。いや、理論は聞いているんですが、どうにも実践と結びつきません。そこに「ブレーキ強すぎ!何でそこまで踏むの!?」というラジオからの声。当然修正なんて出来る訳も無く、コース外へ誘導されてスタッフの方と乗り代わり、私は助手席へ。

「ガツンと踏んじゃダメって事ですか?」

「いや、いいんですよ、ガツンと踏んで。」

「えっ?」

「えっ?」

といった会話からスタート。結構ガツンと踏めると自負していた我がブレーキングよりも遥かに強いブレーキング。そして遥かに早いリリース。いや、引き摺るから完全にリリースはせず。そして加速、と言うよりコーナー脱出開始、ここは先のイーブンスロットルで。結果、トータルでのコーナリング速度は、自分にとっては異次元の世界でした。

走行会で常々感じていたのは、他の人と比べて圧倒的にコーナリング速度が遅いという事です。おそらく、いや間違いなく進入で減速し過ぎていたのだど思います。加えて、それ以上の理論も何も持ち合わせていません。そこを敢えて進入速度を高めにしても、その先の策が無い、度胸一発の運頼みという具合なので、アッという間にとっちらかります。過去の自身のコースアウトは、ほぼ全てこのパターンでした。

高い速度でコーナー進入が出来ないのは何故か?怖いからです。何故怖いか?クルマがどういう挙動を示すか解らない、対処出来ないからです。改めて考えると、メチャクチャな理由です。高い速度での進入、高い速度での旋回が可能なのはキチンとした理論・理屈・理由があるからであり、「そんなモン度胸よ度胸!」という人も、自然とそれらを身体に叩き込んでいるだけという事を痛感しました。但しアタマで、です。モノにするには反復練習しかありません。そんな事を思いながらのドライバーチェンジ。

やはり最初は恐怖が勝ちます。しかし理論の裏打ちによる安心感もありますし、何よりその理論の実践を体感しています。ここでようやく、スピンしようがコースアウトしようがOK、と思い直し、まぁやってみよう、位の気持ちで挑みます。当然最初は思いどおりになりません。ラジオの声も頻繁に飛んできます。しかしその声も、

「まだ強い!」

「弱くなってるけど今度は長くなってる!」

「引き摺り距離が足りない!」

「引き摺りが強い!もっと弱く!」

といったものばかりだったのが、

「今のイイね!」

と聞こえた頃には、過去の自分とは雲泥の差の速度で周回していました。各操作の繋がり・滑らかさはまだまだですが。そして午前の部が終了。

昼休憩時に先生から、

「あちこち走り回ってんでしょ?もっと元気あるのかと思ってたら…」

と声を掛けられました。申込みの際に書いた簡単な経歴を下にした声だと思いますが、元気はあるんです、空回りの方向に。そこを改善するヒントを得られればと思っての参加でして。という言葉を呑んで昼休憩終了。実はその旨も申込時に記載していたんですけどね。

午後からは長いオーバル。午前中の内容を踏まえて、インベタ制限も取っ払ってアウトインアウトで、とにかく速く周回する事を目指します。とは言え4台でクォーターマイルのオーバル、実質は「追っかけっこ」です。

解った様で実は正しく理解していなかった、タイヤの暖め方のレクチャーが流れるラジオに耳を傾けつつ、徐々にペースを上げていきます。そして「Go!Go!Go!」を合図に全力周回スタート。しかし追い抜き禁止です。

開始後の割と早い段階で「アレ?もしかして…」という欲が芽生えました。そこをグッと抑えて周回終了。全員の周回が終わり、2巡目からは追い抜き解禁のアナウンス。「抜かれる側はインベタへ移行。但し先に行かせるのではなく、インベタで頑張りなさい。抜く側はインベタより外をを使う事。」との指示。先に行かせるのが専門だった私は、妙な緊張感を覚えました。

先程芽生えた欲、もうお解りでしょうが「追いつけるかも?抜けるかも?」と思った訳です。調子に乗ってる、と言えばその通りですが、この様に思えた事が確実な進歩だと思えます。いざ出走。午前中の成果をより安定的なものにし、且つ精度も上げられるようにと唱えつつ、隙あらばと思いながらの周回スタート。

何巡と走行しましたが、もうとにかく楽しくて楽しくて。コースアウトもありましたし、パイロンも蹴りましたが、抜いて抜かれての追っかけっこが、こんなに楽しいとは思いませんでした。抜くのは勿論、追われる楽しさにも気付けました。ここまで一心不乱にコースを走ったのは、サーキット通いの初期以来です。

追いつかれた側はインベタとはいえ、走行距離が圧倒的に短いというアドバンテージが。逆に追い抜く側は距離的に不利ですが、ライン取りの自由さというアドバンテージが。それぞれに面白さがあり、結果抜くのも簡単ではないという歯がゆさも面白いです。終始そんな感じで進行しますが、まだ走りたいという思いを断ち切るように全行程終了。

お勧め陣営がお勧めする理由の中で一番惹かれたのが、とことん反復練習出来るという点でした。例えばミニサーキットを1セッション走ると反省ばかりです。その中から1つだけ、次はこうしてみようと思っても、そのポイントに至るまでに別のミスを犯し、気を取られ、走行前の反省は何処へやら?となりがちです。その点オーバルは、数秒~十数秒毎に、コース幅も曲率も同じコーナーが迫ってきます。さっきのミス、今度はこうしてみるか、を即座に、えげつない頻度で行う事が可能です。それ故に短時間で上達を実感出来、楽しさに繋がると思います。

但し、得たものを余所で応用実践出来るかは別問題。懲りもせず、サーキット通いは続く予定です。沢山の土産話を持って、今度は2dayスクールで先生と再会できる様、技量もスケジュールも精進したいと思います。最高の練習環境を提供して頂き、とてもここに書き切れない沢山の「気づき」を与えて頂き、本当にありがとうございました。

最後に、参加を検討している方に、不躾ながらアドバイスを残しておきます。

・ドレスコードは特に定められていませんが、サーキット走行に準じた方がいいと思います。

・但しヘルメットは、ラジオ聴取の邪魔になるかもしれません。

・わざわざ用意してまで必要とは言いませんが、既に4点式以上のシートベルトを正しく使える状態であれば使うべきです。セミバケットはおろか、フルバケットシートでも足りないのでは?と思える程の、経験した事の無いGが全方向から襲いかかってくる様になるはずなので。

・自身の走行時以外は、なるべく他の参加者さんの走行を、ラジオを聴きながら見る方が良いと思います。人の走りを見るのも勉強、というのが良く解ります。

・食べ物を屋外に置いているとカラスに狙われる、と案内されますが、奴らは何でも狙ってきます。何かで全体を覆っても、それをもめくって荒らします。座学教室内に納めきれる程度に荷物を減らして来場すべきです。

・燃料は満タンで行くべきです。途中でガス欠になっても給油で一時退場は出来ますが、その時間すら惜しい位に楽しいので。参考までに、推定 燃費は3.2km/Lでした。1.6Lのターボエンジンでの実績です。

・「怒られる」は言い過ぎで、「叱られる」イメージです。もっとも、それらは全て「アドバイス」です。常に目を掛けて貰いながらの練習という贅沢を、楽しんで下さい。

(以上、原文ママ)

Tさん秋まで待たずにまた遊びに来て下さい。YRSオーバルレースFSWがお勧めです。たくさん追いかけっこができますし、初めての方には参加費の割引きがあります。コースも今回走ったストレートが130mのYRSオーバルFSWロングですから。お待ちしています。

※ 文中にあるインストラクターの言葉遣いは少しばかり乱暴な方向に誇張されているような気が。(笑)

座学ではなぜイーブンスロットルとトレイルブレーキングが必要なのかを解説

クルマの速さ以上には誰も速く走れないのだからまずクルマの性能を引き出すことに傾注する

クルマの性能を引き出すためには

クルマの荷重移動に応じて変化するタイヤのグリップを計算に入れた操作が必要になる

加速も減速もしない状態を作るイーブンスロットルは運転操作の基本中の基本

Tさんのクルマを借りてイーブンスロットルのデモラン

コーナリング中のクルマの姿勢と排気音に注意しながらイーブンスロットルのなんたるかを想像してもらいます

10%速度を上げるとおよそ20%運動エネルギーが増えますからクルマは曲がりたがらなくなります

クルマに曲がってもらうためには前後輪のグリップが均等である必要があります

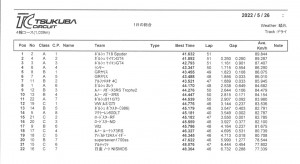

全員が直線60mのYRSオーバルFSWを体験したところで参加合者全員が集まって自己紹介

たんに教室でやるのを忘れただけなのだけど

最初は勝手がわからなかったようなTさん

それでも場数を踏んでいるだけあって呑み込みの早いこと

TさんがWさんを押さえて下のコーナーを立ち上がります

YRSオーバルスクールFSWでは複数台が同時に走ります

とにかくたくさん走って操作が正しいか正しくないかの仕分けをしてほしいからです

コース幅は14mで高速道路の3車線より広く設定してあり同時出走には守らないとならないルールがあります

ひとりで絶対的な速さを追い求めるのではなく

一緒に走る人との相対速度に目を向けると運転が間違いなく上手くなります

今回はルノー仲間が6人

もっとルノー車の足の良さを味わってほしいと思っています