つい最近、フェイスブックで次のようなやり取りがあった。

書き出しっぺ(?)は、ボクがアメリカに住んでいた頃に某自動車雑誌の編集長だったSさん。Sさんは今なおクルマを転がすのが好きでたまらないのだけど、そうではない人が増えているのを嘆き、クルマがクルマとして扱われていない現実を憂う。

そして、後から加わった元モータースポーツ誌編集長で現在もモータースポーツ関係のメディアを主宰しているYさん。独自の視点からクルマの運転を軽んじている人にお灸をすえる。 (☉☉)

Sさん: 「ただただ楽しむために走らせる」。これをわかってくれる人がずいぶん減ったようです。いい時代は遠い過去。

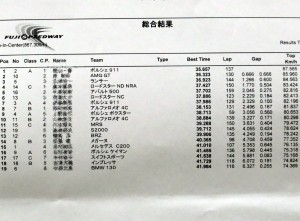

Sさんがコメントとともにアップした写真

Mさん:そっと夜分遅くに走るだけのために、車で出かけるような気に成る車が少ないのも残念だとしばしば思うこの頃です。

Sさん: たしかにそうですね。優等生とは遊べないですね。

Mさん:車はちょっと悪めが素敵ですね、元来男は不良っぽいものが好きですから、本能だと思っています。笑

Aさん:そういえば、早朝や夜中走るの減りました。古いクルマは、エンジン音ご近所迷惑かなと。でも新しいクルマではそういう気起きないんです。何でかな?

Sさん:モダーンカーだとテンションなかなか上がりませんよね。

Nさん:エンジン音を聴きながら車とふたり…深夜ドライブ良いですね

Sさん:どんどん自分ひとりの世界に入って、還ってこられなくなりそうです。

Kさん:私の周りにも、楽しむためだけに走ることが理解出来ない人が大多数ですね(T_T)

それだからこそ、ご同類の方々とお話しすることが、より楽しく感じますね(・ω・)ノ

Sさん:おっしゃるとおりです!

Aさん:昔のクルマの計器灯の仄明かりや、塗装の有機溶剤と生ガスの混じった臭いをね、窓を開けた時の夜風がスピードを上げるに連れ引き抜いていって…ブレーキ掛けて止まると、また何処かしら臭いが立ち上がってくる感じとか、、ね。ブリンカー・ベルのカチカチいう音、昼間以上に耳へ届く感じとか……「夜霧よ今夜もありがとう」って気分、素敵

Sさん:そう、そう、そう!

Aさん:裕次郎と浅丘ルリ子よか、二谷英明気取ったりしてね。エースの錠だと格好良すぎて体裁届かない

Kさん:免許取立ての頃は軽トラでも何でも走れば楽しかったです!

Sさん:そうでしたね。ヒール&トウを練習するのもワクワクでした。

Yさん: クルマは人や荷物をA地点からB地点に運ぶもののはずだけど、30年ほど前に初めてフェラーリに乗って気がついた。「どこにもいかなくていい」ってことに。つまり、A地点からB地点に移ることはどうでもよくて、移動していることそれじたいが楽しい。

で、気づいたのは、自動車レースって、どこにもいかないってこと。必ずスタート地点に戻ってくる。それどころか、同じところをグルグルまわっているだけだな、と。

だからヒール&トーの練習が楽しいのは、どこかに行くためじゃなくて、動くことが楽しいからだね。なんか、嬉しいぞ(^^ゞ 。

Sさん: クルマを楽しむ。それはモータースポーツそのものですね。あっ、Yさんにとっては釈迦に説法でした。m(_ _)m

Yさん: 私が勝手にでっち上げているモータースポーツの概念はもうちっと違ってます、ってこれこそ釈迦に説法だけど(^^ゞ 。

例えば、「スポーツ」と一般に誰でも認めるテニスは、テニスコートに行かなくちゃできない。

でも、モータースポーツは、町中でもできる。と言っても、スピードを出すんじゃなくて、すでに自動車は動かしている時点で、四肢も五感も使うスポーツになっているということで。

じゃ、レースはどうなるのかといえば、それはモータースポーツの中でも“モーターレーシング”というジャンル、ってことかなと。

T:激しく同感です。同じようなことを受講生に話しています。Yさん、モータースポーツの定義として大いに広めて下さい。

Uさん:良くわかります。そんな気分でいつもこの辺りを、この先をちょっと曲がったところに住んでいたので、なおさら。懐かしすぎます。

Mさん:楽しそうですね! 左のシートには文系女史かな?

Sさん:私ひとり。

Hさん:私もよくやります~(笑)

Sさん:そうですよね。(^_^)

Nさん: Sさん、おはよう御座います。「車に乗るために」目的は、後からついて来るのですよね!でも、そういう気にさせる車が少なくなりましたね。

Iさん:皆さんのお話し伺ってて、昔のピュアな自分思い出しました。6Vバッテリーのビートルはエアコンもなく、ライトは暗い。カーオーディオは家のラジカセ持ち込み、オネーサンが可愛いと乗ってくれたけど、10分後には用があると去って行った。でも エンジン音と なんとも扱い難いクラッチペダル 自分としてはポルシェ乗ってる気分でした。今思うと 車と いやモノとの関わりの原点だったような気がします。

Sさん:「クルマ命」、そんな時代もありました。

Yさん: その言葉、これからの人生を楽しむキイワード(キイフレーズ?)として使えそうW’僕もよく晴れた日にSMを駆って田舎道を楽しんでます。

Sさん:お互い楽しみましょう!

38年間乗っているSさんの愛車

※写真は全てSさんのフェイスブックから承諾を得てお借りしました

Sさんの足

『 あなたはクルマの運転を楽しんでいますか? 』